- Главная

- Государственный экзамен по специальности Психология личности (бакалавриат)

- Психодиагностика

->

->

Проективные методы их направленность, цели, задачи

1 Направленость проективных методов, цели и задачи

2 Классификация проективных методов

1 В последнее время все большее распространение получает проективная психодиагностика. Суть проективной техники состоит в том, что обследуемый помещается в ситуацию, на которую он реагирует, прежде всего, в зависимости от личного смысла этой ситуации, от собственного видения сложившейся обстановки, от своего психического состояния, прошлого жизненного опыта, доминирующего мотива. Цель: Уникальность проективных методик обусловлена главным образом возможностью изучать целостную личность, включая неосознаваемые механизмы поведения, поступков и действий, а также вытесняемые из сферы сознания, но, тем не менее, присутствующие, социально не приемлемые личностью свойства, мотивы, внутриличностные и межличностные конфликты.

Главную особенность проективных методик можно обозначить как относительно неструктурированная задача, т. е. задача, допускающая почти неограниченное разнообразие возможных ответов. Проективные методики характеризуются также глобальным подходом к оценке личности. Внимание фокусируется на общей картине личности как таковой, а не на измерении отдельных ее свойств.

Одним из новых направлений проективной психодиагностики является психогеометрическое тестирование, предшественниками которого были:

1. Тест трёхмерной апперцепции (1947г., Д. Твидгел-Аллен);

2. Тест разработки символа (1950г., Д. Кроут);

3. Рисуночный тест Вартегта (1953г.);

4. Тест символической аранжировки (1955г., Т. Канн).

Традиционно считается, что исследованиями, предвосхитившими создание проективных тестов, были работы В. Вундта и Ф. Гальтона. Именно им принадлежит честь первого использования метода свободных ассоциаций. Но целью экспериментов этих ученых, было изучение характера и темпа реакций на слова-стимулы; основанные на иных принципах и имеющие другую цель, нежели ассоциативный эксперимент, эти опыты, не имели ничего общего с проективными методами исследования личности, за исключением, разве что, внешнего сходства. Многие полагают, что первым проективным тестом в привычном смысле этого слова был метод свободных ассоциаций К.Г. Юнга: «Именно Юнгу принадлежит открытие и доказательство феномена, лежащего в основе всех проективных методик, а именно возможность посредством косвенного воздействия на значимые области переживания и поведения человека вызывать пертурбации в экспериментальной деятельности». Отобрав слова-раздражители, могущие иметь, по его мнению, аффектогенное значение, Юнг, сообразно принципам основанной им научной школы, анализировал ответы испытуемого относительно времени реакции на них, а также подвергал последующей интерпретации формальную сторону ответов.

В том же году, что и Юнг (1910), Г. Кент и А. Розанов (США) сконструировали и применили тест, чрезвычайно напоминающий юнговский; они предлагали испытуемому 100 общеупотребительных слов-стимулов, отобранных в связи с тем, что почти у всех они вызывали одинаковые реакции (стол — стул, темно — светло и пр.). Исследования показали, что психически больные испытуемые давали большее количество оригинальных, названных авторами «индивидуальными», ответов, нежели здоровые. Однако метод не получил широкой известности в силу того, что продуцирование «индивидуальных» ответов могло зависеть не только от психологического статуса индивида, но и от его возраста, социального положения, образовательного уровня и других факторов. Авторы, по-видимому, впервые обратили внимание на феномен, широко обсуждавшийся впоследствии и ставший козырной картой в руках противников проективных методов — феномен влияния на ответы внешних детерминант, снижающий, по их мнению, их надежность. Ассоциативный эксперимент Юнга был затем переработан многими исследователями. Так, Д. Рапапорт, в 1946 году вдохновленный примером Юнга, отобрав 60 слов-стимулов с точки зрения их психоаналитической значимости, достаточно успешно работал с пациентами, анализируя их внутренние конфликты и используя свой метод для выявления нарушений ментальной деятельности. Однако есть основания считать, что Юнгу вовсе не «принадлежит открытие и доказательство феномена, лежащего в основе всех проективных методик». В самом деле: не является ли метод свободных ассоциаций, открытый Фрейдом между 1892 и 1898 годом, источником проективных тестов? Уже в работе «Исследования истерии» (1895) Фрейд говорит о новом методе, правда, достаточно туманно; анализируя случай Эмилии фон Н., он пишет: «То, что она говорит, далеко не так спонтанно, как кажется; в ее словах воспроизводится, причем, достаточно верно, ее воспоминания, а также новые впечатления, которые повлияли на нее за время нашей последней встречи. А они возникают — подчас совершенно неожиданно — на основе тех патогенных воспоминаний, от которых она сама произвольно освободилась в результате словесной разрядки». В работе «О психоанализе» (1909) он упоминает, наряду с толкованием сновидений и ошибочных действий, основное правило психоаналитического процесса — правило свободных ассоциаций.

Но подлинную революцию произвела книга Германа Роршаха «Психодиагностика» (1921). Именно с 1921 года начался новый этап в развитии экспериментального изучения личности — этап проективного ее исследования. Не будет преувеличением сказать, что тест Роршаха, как и ТАТ Г. Мюррея, — два фундаментальных метода, определивших движение психологической диагностики на много десятилетий вперед.

«В начале 1890-х годов психолог Джордж Уиппл опубликовал таблицу стандартных ответов на ряд проективных тестов, где он указал время реакции и количество вопросов, а также степень сложности ответов субъектов, однако есть сомнения, что Роршах был знаком с этой публикацией», — пишут Ф. Александер и Ш. Селесник, размышляя об истоках метода Роршаха. Так или иначе, после четырнадцати лет работы «Психодиагностика» была опубликована.

Справедливости ради нужно отметить, что русские ученые тоже внесли свой вклад в создание проективной психодиагностики: так, В.В. Абрамов в 1911 году предложил метод дополнения фразы для исследования творческой деятельности душевнобольных. Однако, как уже было сказано выше, все эти исследования стали лишь подготовительным этапом в развитии метода. Точкой отсчета, без сомнения, можно считать «Психодиагностику».

Для обозначения определенного типа психологических методик понятие проекции впервые используется Л. Франком в 1939 г. Им выдвигаются три основных принципа, лежащих в основе проективного исследования личности.

1. Направленность на уникальное в структуре или организации личности.

В отличие от традиционных психометрических процедур, личность рассматривается как система взаимосвязанных процессов, а не набор способностей, черт.

2. Личность в проективном подходе изучается как относительно устойчивая система динамических процессов, организованных на основе потребностей, эмоций и индивидуального опыта.

3. Эта система основных динамических процессов постоянно, активно действует на протяжении жизни индивида, «формируя, направляя, искажая, изменяя и переиначивая каждую ситуацию в систему внутреннего мира индивида». Каждое новое действие, каждое эмоциональное проявление индивида, его восприятия, чувства, высказывания, двигательные акты несут на себе отпечаток личности. Это третье и основное теоретическое положение обычно называют «проективной гипотезой». [1]

Ряд особенностей построения проективных методик и организации самого обследования значительно расширяет диапазон их применения. Один из основных отличительных признаков проективного исследования — предъявление обследуемомунеструктурированного или мало структурированно, неопределенного стимула,н-р, чернильного пятна, цветной карточки и т.п.

Именно неопределенность и побуждает обследуемого оценивать стимул не с точки зрения его объективногосодержания (н-р, длина световой волны), а исходя из субъективногоотношения к нему, из личного принятия или непринятия. Неопределенность создает возможность многозначной трактовкипредъявленногоматериала. Попав в неопределенную ситуацию, человек старается организовать свое поведение, ориентируясь главным образом на свои чувства, мотивы и собственное Я.

Неопределенность стимула порождает ряд других особенностей проективной диагностики. Ответы обследуемого не ограничиваются ни временем, ни содержанием, ни объемом. Отсюдавысокая вариативность индивидуальных ответов на один и тот же стимул. Тем самым проективная техника, как никакой другой психодиагностический прием, максимально приближается к раскрытию индивидуальности. Этому способствует также и отсутствие оценки ответов как «правильные» и «неправильные»,что раскрепощает человека в проявлении своего Я, в самовыражении. Неопределенность, многозначность проективного метода усиливаетспециальным образом формулируемая инструкция, задача которой — максимально замаскировать истинную цель исследования и предоставить человеку возможность, не осознавая того, включать механизмы идентификации себя с «героем» теста.

Принято говорить о следующих отличительных признаках проективных методик:

1) неопределенность стимульного материала или инструкции к заданию, благодаря чему испытуемый обладает относительной свободой в выборе ответа, тактики поведения;

2) деятельность испытуемого протекает в атмосфере доброжелательности и при полном отсутствии оценочного отношения со стороны экспериментатора. Это, а также то, что испытуемый обычно не знает, что в его ответах диагностически значимо, приводят к максимальной проекции личности, не ограничиваемой социальными нормамии оценками;

3) проективные методики измеряют не ту или иную психическую функцию, а своего рода модус личности в ее взаимоотношениях с социальным окружением

Популярности проективных методик во многом способствует отсутствие возрастных ограничений и доступность, практически независимая от уровня образования, опыта самоанализа.

Немаловажную роль в широкомасштабном распространении проективного метода играет простота оборудования и стимульного материала.Для выполнения ряда проективных рисуночных проб психологу необходимо иметь лишь лист белой бумаги и карандаш.

К очевидным достоинствам проективных методик относитсявозможность выявления скрытых мотивов поведения и переживаний.

Проективная диагностика, как никакая другая форма обследования, заставляет психолога-диагноста быть предельно внимательным к человеку, обратившемуся за помощью, и в то же время быть максимально требовательным к себе. Проективная техника — тонкий инструмент проникновения в самые интимные и часто скрываемые от других стороны жизни. Проективная диагностика способна вскрыть механизмы психологической защиты,созданные человеком для сохранения собственной целостности, затронуть очень болезненные проблемы самоотношения и взаимоотношения с миром людей, обострить страхи, тревоги, подавляемые и неудовлетворенные потребности. Использование проективной техники требует от психолога наивысшего мастерства, а интерпретация результатов — глубоких знаний психологии человека.

Интерпретация результатов проективной психодиагностики не может быть однозначной. Большой удельный вес в ней принадлежит субъективной научной позиции психолога, его психологическим установкам, той концепции механизмов проекции, которую он разделяет.

Повышение надежности и объективности любого способа получения психологической информации основано на комплексном подходе к изучению психической организации человека и его жизненных проблем. Одновременное использование методик, выявляющих различные аспекты психических феноменов, позволяет видеть человека в целом, в контексте его индивидуальной истории, его личного, свойственного только ему, жизненного опыта, в контексте его самотворения.

2 Классификация проективных методов

1.Конститутивные. Испытуемому предлагается какой-либо аморфный материал, которому он должен придать смысл. Пр-р, методика Роршаха

2.Конструктивные.Предлагаются оформленные детали (фигурки людей, модели их жилищ и пр.), из которых нужно создать осмысленное целое и объяснить его.

3.Интерпретативные.Необходимо истолковать, интерпретировать какое-либо событие, ситуацию. ТАТ.

4.Катартические. Предлагается осуществление игровой деятельности в особо организованных условиях. Психодрама.

5.Рефрактивные. Личностные особенности, скрытые мотивы исследователь стремится диагностировать по тем непроизвольным изменениям, которые вносятся в общепринятые средства коммуникации, например речь, почерк.

6.Экспрессивные. Осуществление испытуемым изобразительной деятельности, рисунок на свободную или заданную тему, н-р методика «Дом- дерево—человек».

7.Импрессивные.Эти методики основываются на изучении результатов выбора стимулов из ряда предложенных. Испытуемый выбирает наиболее предпочитаемые им стимулы. Тест Люшера.

8.Аддитивные.В этих методиках от обследуемого требуется завершение имеющего начало предложения, рассказа или истории. Н-р, «Будущее кажется мне…».

Дополнительно

«Проекция — это защитный механизм, используемый бессознательной сферой «Я», посредством которого внутренние импульсы и чувства, неприемлемые в целом для личности, приписываются внешнему объекту и тогда проникают в сознание, как измененное восприятие внешнего мира». Энциклопедия психоанализа

Приписывая отрицательную черту другим на основе сравнения, можно минимизировать или отрицать ее у себя.

«Проекция не создана для отражения душевных переживаний, она имеет место и там, где нет конфликтов», — пишет 3. Фрейд. Проекция, не привязанная намертво к сфере бессознательного, вечно конфликтующего с сознанием, а понятая как человеческая особенность, без которой нет собственного видения предметов и явлений окружающей действительности, была названа «атрибутивной проекцией».

Классическую и атрибутивную проекцию, по мнению разных авторов, можно различать по «мишеням», избираемым для проекции. Предполагается, что классическая проекция направлена на отрицательно оцениваемых лиц, а когда индивид осознает у себя негативные черты, он наделяет ими лиц, к которым у него положительное отношение. Т.е. наделение собственными мотивами, потребностями, чувствами других людей и понимание их поступков.

«Аутической проекцией» было названо явление, в основе которого лежит детерминированность восприятия актуальными потребностями человека. Этот феномен был обнаружен в ходе демонстрации обследуемым на экране расфокусированных изображений разных объектов. Оказалось, что изображения пищи ранее распознаются голодными, чем сытыми, это и было названо «аутизмом». Дальнейшие исследования позволили установить, что происходит не только снижение порога узнавания, но и проецирование потребностей.

Если в случае классической проекции речь идет о приписывании неосознаваемых черт и особенностей, тех, которые вытеснены, то в близкой ей рационализированной проекции субъект осведомлен относительно нежелательных (неодобряемых) собственных черт личности или поведения, но всегда находит им оправдание.

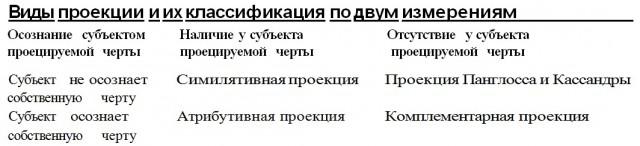

Д. Холмс, подводя итоги многочисленным исследованиям, предлагает выделить два «измерения» проекции. Первое — что проецируется (наличие—отсутствие проецируемой черты), второе — осознание проецируемого. Комбинируя эти измерения, можно классифицировать известные виды проекции

Симилятивная проекция, в соответствии с психоаналитической концепцией, выполняет защитную функцию. Субъект не осознает собственную черту.

Комплементарная проекция предполагает проекцию черт, дополнительных к тем, которыми субъект обладает в действительности. Например, порой, испытывая страх, мы склонны едва ли не каждого человека воспринимать как нам угрожающего. В этом случае приписываемая другим черта, скажем агрессивность, позволяет объяснить собственное состояние.

Первое описание процесса проекции в ситуации со стимулами, допускающими их различную интерпретацию, принадлежит известному американскому психологу Генри Мюррею. Он рассматривает проекцию как естественную тенденцию людей действовать под влиянием своих потребностей, интересов, всей психической организации. По сути, это первое приложение понятия проекции к психологическому исследованию. При этом Г. Мюррей, хорошо знакомый с психоаналитическими работами, считал, что защитные механизмы в процессе проекции могут проявляться, а могут и не проявляться. До этого времени теоретическая концепция проекции, в том виде, как она применима к исследованию личности, не формулировалась.

В настоящее время приходится с большим сожалением говорить о том, что сильные стороны проективной психодиагностики превратили ее в общедоступный инструмент, которым пользуются не только психологи-профессионалы, но и далекие от психологии специалисты. Даже в районном детском саду медсестра или в лучшем случае воспитатель может, попросив ребенка нарисовать человека, потом с легкостью поставить ему «диагноз» психологической готовности к обучению в первом классе.

Бесспорно, что богатством получаемого материала проективные методики выгодно отличаются от других более популярных в общепсихологических исследованиях методов, например опросников. Вместе с тем такие широко известные методики, как ТАТ или тест Роршаха в своих оригинальных вариантах чрезвычайно сложны и громоздки, предполагают высокий уровень мастерства экспериментатора и одновременно не свободны от его субъективизма при интерпретации результатов. Одной из попыток избегать указанных недостатков является исследовательская работа в направлении стандартизации проективных, методик и создания их модификаций. Так, возникли известные варианты ТАТ Мак-Клеланда и Хеккаузена, упрощенные варианты теста Роршаха, тест фрустрации Розенцвейга и некоторые другие. В отличие от классических вариантов эти методики не претендуют на охват личности в целом, а исследуют те или иные личностные “переменные”, например, конкретные мотивы или реакции на “преградные” ситуации. Варианты проективных методик, как правило, создаются для решения каких-то исследовательских задач, в соответствии с чем разрабатывается и адекватный данной задаче способ анализа и интерпретации результатов. Так, например, в исследованиях Виткина с целью выявления индикаторов полезависимости (поленезависимости) материалы ТАТ, теста Роршаха, теста рисования человека подвергались специальной обработке, в результате чего были получены операциональные показатели личностного стиля. Конкретными исследовательскими задачами обусловлено и внедрение некоторых вариантов проективных методик в общую, социальную психологию, их использование в педагогической, спортивной психологии.

[1] Определяя специфику проективного подхода, Л. Франк пишет о том, что это прием исследования личности, с помощью которого испытуемого помещают в ситуацию, реакцию на которую он осуществляет в зависимости от значения для него этой ситуации, его мыслей и чувств. Также подчеркивается то, что стимулы в проективных методиках не бывают строго однозначными, а допускают различную интерпретацию. Стимул приобретает смысл не просто в силу его объективного содержания, а прежде всего в связи с личностным значением, придаваемым ему испытуемым.

Л. Франк не рассматривает проективные методики как замену уже известным психометрическим. Проективные методики удачно дополняют существующие, позволяя заглянуть в то, что наиболее глубоко скрыто, ускользает при использовании традиционных приемов исследования.

Общими для всех проективных методик являются следующие признаки:

1) неопределенность, неоднозначность используемых стимулов;

2) отсутствие ограничений в выборе ответа;

3) отсутствие оценки ответов испытуемых как «правильных» и «ошибочных».

Л. Франк первым разработал классификацию проективных методик. Эта классификация, несмотря на обилие других, с предложенными позднее изменениями и дополнениями сегодня наиболее полно характеризует проективную технику. Познакомимся с нею ближе.

Конститутивные. Испытуемому предлагается какой-либо аморфный материал, которому он должен придать смысл. Примером может служить методика Роршаха, состоящая из 10 таблиц, на которых изображены симметричные одноцветные и полихромные изображения — пятна, которые легко получить, нанеся на лист бумаги немного чернил или краску, а затем перегнув этот лист пополам. Обследуемому задается только один вопрос:

«Что это может быть, на что это похоже?» Полагается, что в процессе интерпретации изображений, придания им смысла, испытуемый проецирует свои внутренние установки, стремления и ожидания на тестовый материал. Разработаны детальные, порой занимающие несколько томов, схемы интерпретации ответов испытуемого.

2. Конструктивные. Предлагаются оформленные детали (фигурки людей и животных, модели их жилищ и пр.), из которых нужно создать осмысленное целое и объяснить его.

Сценотест, например, состоит из миниатюрных человеческих фигур, фигурок животных, деревьев и предметов повседневной жизни. Испытуемые, обычно дети и подростки, создают разные сцены из своей жизни (или заданные им экспериментатором), а по определенным особенностям этих сцен и рассказа о них делаются выводы как о личности их создателя, так и о специфике социального окружения.

3. Интерпретативные. Необходимо истолковать, интерпретировать какое-либо событие, ситуацию. Тест тематической апперцепции — хорошая иллюстрация этого вида методик. Испытуемому предлагаются таблицы-картины, на которых изображены относительно неопределенные ситуации, допускающие неоднозначную интерпретацию. В ходе обследования испытуемым составляется небольшой рассказ, в котором необходимо указать, что привело к изображенной ситуации, что происходит в настоящее время, о чем думают, что чувствуют действующие лица, чем эта ситуация завершится. Предполагается, что испытуемый идентифицирует себя с «героем» рассказа, что дает возможность раскрытия внутреннего мира обследуемого, его чувств, интересов и побуждений.

4. Катартические. Предлагается осуществление игровой деятельности в особо организованных условиях. Например, психодрама в виде импровизированного театрального представления позволяет субъекту не только аффективно отреагировать (игровой катарсис) — а тем самым добиться терапевтического эффекта, — но и дает исследователю возможность обнаружить выносимые вовне конфликты, проблемы, другую личностно насыщенную продукцию.

5. Рефрактивные. Личностные особенности, скрытые мотивы исследователь стремится диагностировать по тем непроизвольным изменениям, которые вносятся в общепринятые средства коммуникации, например речь, почерк.

6. Экспрессивные. Осуществление испытуемым изобразительной деятельности, рисунок на свободную или заданную тему, например методика «Дом- дерево—человек». Предлагается нарисовать дом, дерево и человека. По рисунку делают выводы об аффективной сфере личности, уровне психосексуального развития и других особенностях.

7. Импрессивные. Эти методики основываются на изучении результатов выбора стимулов из ряда предложенных. Испытуемый выбирает наиболее желательные, предпочитаемые им стимулы. Например, тест Люшера, состоящий из 8 цветных квадратов (неполный набор). Предъявляются все квадраты с просьбой выбрать наиболее приятный. Процедура повторяется с оставшимися квадратами до тех пор, пока в итоге образуется ряд, в котором цвета располагаются по их привлекательности. Психологическая интерпретация исходит из символического значения цвета. В качестве стимулов могут выступать фактически любые объекты живой и неживой природы.

8. Аддитивные. В этих методиках от обследуемого требуется завершение имеющего начало предложения, рассказа или истории. Например, предлагается серия незаконченных предложений типа: «Будущее кажется мне…»,

«Думаю, что настоящий друг…» и т. п. Эти методики предназначены для диагностики разнообразных личностных переменных, от мотивов тех или иных поступков до отношения к половому воспитанию молодежи.

Эта классификация сегодня принята в отечественной психодиагностике и входит в учебные пособия и практикумы.

З. Фрейд, 1905

Введение

Свободный рисунок по заданной тематике относится к проективным диагностическим средствам исследования личности.

Термин «проективные» впервые был использован Лоуренсом Френком в 1939 г.[1] для выделения в отдельную группу таких, казалось бы, далеких друг от друга методик, как ассоциативный тест Юнга, тест Роршаха, ТАТ.

По Френку, для всех проективных методик характерна неопределенность стимульного материала или инструкции к заданию, что оставляет обследуемому свободу в выборе ответа, позволяет ему проявить себя, а психологу помогает увидеть, как на экране, наиболее существенные составляющие личности, их взаимозависимости, включая скрытые от сознания обследуемого.

Когда необходимо получить конкретную оценку известных свойств личности, которые, как правило, достаточно хорошо ею осознаются, используются объективные методики исследования личности (тесты и опросы).

Самоотчет, беседа или интервью предоставляют возможность узнать в большей или меньшей степени субъективную информацию об обследуемом. Проективные методики в ряду других методов исследования личности позволяют соблюсти оптимальное соотношение объективности и субъективности.

Существенным плюсом проективных методик можно назвать уровень комфорта, который достигается при их использовании: сама процедура исследования такова, что снижает возможную боязнь оценки со стороны других.

Примение проективных методик позволяет перенести внимание с взаимодействия психолога и клиента на процесс рисования, в результате снижается влияние отношений, которые устанавливаются во время сеанса и могут вносить помехи в анализ личности. Проективные методики открывают доступ к тем личностным особенностям, которые наименее доступны наблюдению в беседе, во время проведения интервью или выявлению с помощью теста или опросника.

Метод свободного рисунка можно использовать на любом уровне компетентности психолога. Во время апробации этого метода в работе — как способ снизить тревожность или неловкость клиента при первом контакте или в начале беседы. Так, если клиент испытывает сложность с формулировкой проблемы, предложение сделать рисунок на тему «Моя проблема» предоставит ему новый способ самовыражения, снимет возникшие трудности с вербализацией.

В дальнейшем, по мере накопления опыта, свободный рисунок может стать одним из важных помощников в работе психолога.

Области применения свободного рисунка:

• в личных консультациях;

• в семейных консультациях — исследование взаимопонимания и межличностных отношений;

• в групповых тренингах — средство раскрепощения терапевтической группы и определение структурной характеристики группы;

• в судебно-психологической экспертизе;

• в экспертизе прогноза социального поведения.

Краткая история методики свободного рисунка

Теоретическое обоснование данного метода содержится в работах русского ученого А. М. Сеченова (1829–1905). Согласно нему, всякое представление, возникшее в психике, любая тенденция, связанная с этим представлением, заканчивается мышечным движением. Именно это движение и анализируется при изучении психики человека, «как анализирует теперь физик музыкальный аккорд или явления, представляемые свободно падающим телом».

Первые практические работы по анализу психических состояний через графическую деятельность человека появились в колыбели экспериментальной психологии — в Лейпцигском университете под руководством В. Вундта (Wundt, 1900/1921), в лаборатории которого исследовали, в числе прочего, графическое выражение психических состояний.

Основоположница интерпретации проективного рисунка, основанной на концепции традиционного психоанализа — Карен Маховер (Machower K.).

Сравнивая рисунки одних и тех же людей, созданные ими в разные годы, она обнаружила единообразие исполнительской манеры пространственных характеристик рисунка: характера линий, расположения рисунка на листе, пропорций и размеров изображений.

Таким образом были выявлены диагностические маркеры личности.

Связи отдельных аспектов рисунка с различными аспектами личности рисующего были проверены экспериментально (Rosen A., Boll E. E.).

Сравнивались оценки группы интерпретаторов с экспертными оценками черт личности и клиническими данными (Watson Ch.G.).

В России проверка и фильтрация каталогов-интерпретаторов, применение для интерпретации проективных рисунков теории инициации Юнга были предприняты В. К. Лосевой. Результаты ее многолетнего труда по проверке каталогов использованы в настоящем интерпретаторе.

Материал, необходимый для исследования

• Бумага нелинованная, белая, матовая, стандартная (одинакового формата для всех рисунков)

• Карандаш простой, средний мягкости, без стёрки

• Набор цветных карандашей (не менее шести цветов)

Общая инструкция для всех рисунков:

«Умение рисовать значения не имеет и оцениваться не будет. Не вырисовывайте, важно содержание».

Общее правило:

После завершения рисунка (не в начале рисования!) надписать имя (инициалы) и название рисунка в правой верхней части рисунка, тем самым зафиксировав не только имя автора, но и авторскую ориентацию, что для интерпретации некоторых рисунков, где ориентация не очевидна из содержания, может быть критично.

В

рамках «проективного» диагностического

подхода получение

информации основано на анализе

особенностей действий испытуемого

с внешне нейтральным, как бы безличным

материалом,

становящимся в силу его слабой

структурированности и неопределенности

объектом проекции. Соответственно,

методики,

основанные на использовании принципа

проекции, называются

«проективными» («прожективными»).

Понятие «проекции» для

обозначения этих методик впервые было

использовано Лоу-ренсом

К. Франком в 1939 г. и, несмотря на

неоднократные попытки

изменить их название, закрепилось, став

общепринятым. Необходимость

смены названия была продиктована

постепенным отходом

в интерпретации методик этой группы от

идей психоанализа.

Однако название оказалось устойчивым,

изменилось само понимание проекции. И

ныне этот термин в психологии имеет

два значения. Первое — психоаналитическое

понимание проекции

как одного из защитных механизмов,

посредством которого внутренние

импульсы и чувства, неприемлемые для

«Я», приписываются

внешнему объекту и только тогда проникают

в сознание.

В этом смысле термин в науку был впервые

введен 3.

Фрейдом в 1894 г. в статье «Невроз страха»,

где он писал: «Психика

развивает невроз страха, когда чувствует

себя неполноценной по. отношению к

задаче управления [сексуальным]

возбуждением,

возникающим эндогенно. Тогда она

действует так, как если

бы проецировала это возбуждение во

внешний мир». Второе

— непсихоаналитическое понимание

проекции как проявления

личности вовне. Каждое проявление

активности (эмоциональное,

речевое, двигательное) несет на себе

отпечаток личности в

целом. Чем менее стереотипны стимулы,

побуждающие к активности,

тем ярче проявление личности. Впервые

описание проекции

как естественной тенденции людей

действовать под влиянием

своих потребностей, интересов и всей

психической организации

(причем защитные механизмы могут

проявляться, а

могут и не проявляться) принадлежит

американскому психологу

Генри А. Мюррею [54, с. 250}. Создание

теоретической концепции

проекции в применимом для исследования

личности виде обусловило бурное развитие

проективных методик, которые в настоящий

момент занимают видное положение в

психодиагностической

практике.

Тестирование

с помощью проективных методов имеет

следующие

наиболее общие особенности. В методиках

используется неоднозначный,

слабоструктурированный стимульный

материал,

допускающий большое число вариантов

восприятия и интерпретации.

При этом предполагается, что чем слабее

структурирован

стимульный материал, тем выше степень

проекции: «Субъект, поглощенный

попытками интерпретировать вроде бы

ничего субъективно

не значащий материал, не замечает, как

раскрывает свои

волнения, страхи, желания и тревоги.

Таким образом, значительно

снижается сопротивление при раскрытии

личных, иногда

очень болезненных проблем» [305, с. 85J.

Для преодоления сопротивления

инструкция испытуемому дается без

раскрытия истинной

цели, асама процедура тестирования

нередко проходит в игровой форме. Для

испытуемого, как правило, нет ограничений

в

выборе ответов, и ответы не оцениваются

как «правильные» или «ошибочные».

Благодаря этим особенностям проективные

методики

нередко используются на начальных

этапах психологической

работы с клиентом или в начале комплексного

психологического

тестирования личности, поскольку

позволяют установить контакт

и вызвать интерес к обследованию.

Немаловажным достоинством

многих проективных методик является

то, что ответы испытуемых

не обязательно должны даваться в

вербальной форме

(как в случае с опросниками), а это

позволяет использовать эти

методики в работе и со взрослыми, и с

детьми.

Первая

и

использующаяся до сих пор классификация

проективных

методов принадлежит

Лоуренсу К. Франку. Он предложил различать

проективные методы в зависимости от

характера реакций испытуемого. В

современном, дополненном, виде

классификация

Франка выглядит следующим образом [54,

с. 251]:

-

Конститутивные

методы. -

Конструктивные.

-

Интерпретативные.

-

Катартические.

-

Экспрессивные.

-

Импрессивные.

-

Аддитивные.

Конститутивные

методы характеризуются ситуацией, в

которой от

испытуемого требуется создание некой

структуры из слабоструктурированного,

аморфного материала, оформление стимулов,придание

им смысла. Примером методик этой группы

является тест

Роршаха, стимульный материал которого

состоит из 10 стандартных

таблиц с черно-белыми и цветными

симметричными «кляксами»

(так называемые «пятна Роршаха») [474].

Испытуемому

предлагается ответить на вопрос, на

что, по его мнению, похоже

каждое пятно. В зависимости от ответов

обследуемого судят

о его переживаниях, особенностях

взаимодействия с окружением,

реалистичности восприятия действительности,

тенденциях к беспокойству и тревожности

и др. Тест Роршаха в высокой степени

удовлетворяет ориентации проективной

психологии на использование нестереотипных

стимулов. Стимульный материал

теста Роршаха не навязывает испытуемому

его ответов, в связи с

чем тест является наиболее часто

используемой в зарубежной психодиагностике

проективной методикой. Попыткой

дальнейшего

развития принципа слабоструктурированности

стимульно-го

материала является методика «Картины

облаков» В. Штерна и др.,

где используется напоминающий облака

стимульный материал, не имеющий, в

отличие от «пятен Роршаха», симметрии

и четкого

контура. Испытуемому предлагается

самостоятельно отметить

контуры и рассказать о том, что изображено

на картинках.

Конструктивные

методы подразумевают

конструирование, создание

из оформленных деталей осмысленного

целого. Например,

стимульный материал методик «Деревня»

и «Тест мира» состоит из небольших

по величине предметов, количество

которых в разных вариантах доходит до

300 [54]. Среди них: школа, больница,

мэрия, церковь, торговые лавки, деревья,

автомобили, фигурки

людей и животных и т. п. Испытуемому

предлагается по своему

усмотрению построить из этих предметов

деревню, в которой

он хотел бы жить, либо некоторое

пространство своего существования

(по терминологии авторов — «малый мир»).

Определяется

прдход испытуемого к конструированию

макета, реалистичность

его построения, близость к характерным

для разных

контингентов построениям и т. д.

Интерпретативные

методы подразумевают

истолкование испытуемым

какого-либо события, ситуации. Примером

являются тест тематической

апперцепции (ТАТ), тесты словесных

ассоциаций. Стимульный материал ТАТ

представляет собой набор из 30 черно-белых

изображений, на которых представлены

относительно неопределенные

сцены, допускающие неоднозначную

интерпретацию

[462]. Испытуемому предлагается составить

рассказ по каждому

изображению: что там происходит, что

переживают действующие

лица, что этому предшествовало, чем

ситуация закончится. На основе

рассказа испытуемого создается

представление о его переживаниях,

осознаваемых и неосознаваемых

потребностях, конфликтах и способах

их разрешения. В тестах словесных

ассоциаций

стимульный материал состоит из списка

не связанных

между собой слов, на каждое из которых

испытуемый должен как можно быстрее

дать первое пришедшее на ум слово-ассоциацию.

Характер и время реакции ответов дают

возможность выделить наиболее

«эмоционально заряженные» для данного

испытуемого

слова-стимулы, судить о наличии тех или

иных проблемных

тем.

Катартические

методы представляют собой осуществление

игровой

деятельности в специально организованных

условиях. К

ним относят психодраму Я. Морено [461],

рассматриваемую как

проективную методику исследования

личности. В ходе мини-представления, в

котором испытуемый (протагонист) играет

роль самого

себя или воображаемого лица в значимых

для себя ситуациях,

проявляются его личностные особенности,

а путем аффективного

отреагирования в драматических ситуациях,

созвучных

переживаниям испытуемого, достигается

терапевтический эффект

(катарсис и инсайт). Методика не имеет

стандартной процедуры проведения,

данных о валидности и надежности,

вследствие

чего применяется не столько в качестве

психодиагностической,

сколько психотерапевтической методики

в групповой

психотерапии.

В

экспрессивных методах получение

информации основано на анализе

рисунков испытуемого, рисунки могут

быть на свободную

или заданную тему. Существует большое

разнообразие рисуночных

методик: «Несуществующее

животное» М. 3. Друкаревич, «Дом

— дерево — человек» Дж. Бука, «Рисунок

семьи» Халса, «Нарисуй

человека» К. Маховер, «Мой жизненный

путь» И.

Л. Соломина, «Детская рука, которая

беспокоит» Р. Давидо, «Лица

и эмоции» А. Джахез и Н. Манши, многомерный

рисуночный

тест Р. Блоха, тест рисования пальцами

Р. Шоу и мн. др. По утверждению

Дэйла Харриса, автора одной из модификаций

теста

«Рисунок человека» Гудинаф, «рисунки

могут многое сказать об

аффекте, темпераменте, отношении и

личности человека, который

их нарисовал» [305, с. 440].

Проведение

рисуночных тестов не требует больших

затрат времени, обычно допускает

групповую форму. Основными подвергаемыми

анализу элементами рисунка являются

его размер, положение

на листе (вверху, внизу, в центре, в углу),

поворот рисунка влево или

вправо, нажим (слабый, стандартный,

сильный), характеристика

линий (ровные, дрожащие, прерывистые,

двойные), наклон фигуры,

плотность и площадь штриховки, количество

и характер деталей.

Как правило, рисуночные методики

подразумевают дополнение

рисунка рассказом испытуемого об

изображенном, составление

истории по рисунку, опрос испытуемого

по прилагаемому перечню вопросов.

Анализируется и поведение испытуемого

во время

выполнения задания, его высказывания,

вегетативные проявления,

длительность работы над рисунком. Для

увеличения достоверности интерпретации

желательно проводить рисуночные

методики

в комплексе с другими тестами, дополнять

их результатами беседы

и наблюдения, поскольку, по словам Леа

и Йозефа Шван-цара, «больше ошибок в

психодиагностике было вызвано

преувеличенной

проективной интерпретацией рисунка,

чем опущением проективной

интерпретации» [111].

Импрессивные

тесты подразумевают предпочтение одних

стимулов (как наиболее желательных)

другим. Испытуемый оказывается

в ситуации, когда необходимо либо выбрать

наиболее предпочтительные

стимулы, либо.проранжировать стимулы

по степени предпочтения.

Например, в тесте Сонди испытуемому

предъявляются

48 портретов психически больных людей,

разбитых на 6 серий,

с инструкцией выбрать в каждой серии

по два наиболее и наименее

понравившихся портрета. В зависимости

от предпочтений испытуемого

судят о наиболее значимых для него

«диагностических областях» [485].

Отдельную подгруппу импрессивных тестов

составляют

тесты

цветового выбора (цветовой

тест отношений А.

М. Эткинда, тест цветовых метафор И. Л.

Соломина, тест цветных

пирамид М. Пфистера и Р. Хайсса, «Попарные

сравнения» Ю.

И. Филимоненко и др.). Все они имеют

началом тест Макса Люшера,

опубликованный в 1948 г. В основе теста

лежит предположение

о том, что выбор цвета отражает настроение,

функциональное

состояние и наиболее устойчивые черты

личности. Каждый

цвет спектра является пусковым сигналом,

вызывающим у человека

разнообразные, не осознаваемые в полной

мере ассоциации.

Например, с красным цветом человек

сталкивается преимущественно

в ситуациях опасности и напряженной

борьбы (это цветкрови,

огня), что приводит к ассоциированию

этого цвета с соответствующим

для таких ситуаций состоянием

нервно-психического напряжения,

мобилизованности, активного действия.

Соответственно,

предпочитать в ситуации тестирования

красный цвет будет человек активный

и хорошо отдохнувший, для которого

ассоциативная

специфика восприятия цвета будет

соответствовать его энергетическим

возможностям и мотивационным установкам,

отвергать

— человек утомленный и заторможенный,

для которого возбуждение в данный момент

неуместно, идет вразрез с наличным

энергопотенциалом и установками [381].

Наконец,

аддитивные методы (от англ.

add

— ‘прибавление’) подразумевают

произвольное завершение испытуемым

стимуль-ного

материала, например завершение предложения

(методики А.

Пейна, Д. Сакса и С. Леви, А. Тендлера, Дж.

Роттера, Б. Форе-ра,

А. Роде и др.) или завершение истории

(методики Л. Дюсса, М. Тома и др.). В

зависимости от характера завершений

судят о потребностях

и мотивах испытуемого, его отношении к

семье, сексу,

вышестоящим по работе и т. д.

Классификация

Франка неоднократно критиковалась за

опи-сательность,

смешение критериев, нечеткое разведение

групп методов.

Не понятно, например, куда отнести тесты

типа «Завершение

рисунка» — к экспрессивным методам,

конститутивным или

аддитивным. При выделении группы

катартических методов произошло

смещение акцента с процесса на результат

(катарсис). Вряд

ли является достаточно обоснованным

выбор характера реакций

испытуемого в качестве критерия

построения претендующей

на полноту охвата классификации

проективных методов. Тем более

что выделенные Франком категории

оказались заданы не столько

характером реакций испытуемого, сколько

характером самого

стимульного материала и целью исследования

[305, с. 98].

В

связи с этим возникает необходимость

в разведении проективных

тестов по нескольким критериям. Нами

предлагается следующая

классификационная система.

I.

По

задействованной модальности

-

Методики с

визуальной стимуляцией. -

Методики

с аудио-, тактильной и иной стимуляцией.

41. По

характеру стимульного материала

-

Вербальные.

-

Невербальные.

III.

По типу реакции испытуемого

-

Ассоциативные.

-

Интерпретативные.

-

Манипулятивные.

-

Свободного выбора.

IV.

По наличию или отсутствию готовых

вариантов ответа

-

Проективные.

-

Полупроективные.

Большинство

психодиагностических методик подразумевает

задействование

зрительной

модальности. Это

является отражением особой

важности роли зрения в приеме информации

у современного человека: допускается,

что адресация стимульного материала

глазам позволяет получать ответы,

характеризующие личность достаточно

полно. Тем не менее существуют методики,

где стимуляция

предъявляется испытуемому на

слух, например

в тесте словесных

ассоциаций, где тестируемый должен как

можно быстрее

дать слово-ассоциацию на произносимое

психодиагностом слово-стимул.

Известны также попытки создания

проективных методик,

обращенных к тактильным

ощущениям [305,

с. 100].

По

характеру стимульного материала

проективные методики могут

быть вербальными,

где

в качестве стимула выступает слово,

предложение

или текст, и невербальными,

с

предметной, цветовой,

рисуночной и прочей стимуляцией. В

тестах словесных ассоциаций

в качестве стимулов используются

отдельные слова, в методиках

типа «Завершение предложений» —

незаконченные предложения,

в методиках типа «Завершение истории»

— неполные

тексты.

Г.

М. Прошанским предложено различать

следующие типы ответов

испытуемых: ассоциация, интерпретация,

манипуляция (по шкале

действий с предметами, материалами и

пр., имеющей полюсами

творческую и репродуктивную манипуляцию),

свободный выбор

(т. е. некое распределение, ранжирование

стимульного материала).

В соответствии с этим проективные

методики предложено

делить на ассоциативные,

интерпретативные, манипулятивные

и методики

свободного

выбора [305,

с. 105].

В

зависимости от наличия готовых вариантов

ответа можно различать

методики полупроективные,

где

испытуемому предлагается

выбрать один из предложенных вариантов

ответа на проективную стимуляцию (в

некотором смысле — аналог закрытыхопросников),

и собственно проективные,

где

такие варианты отсутствуют.

Примером полупроективной методики

может быть тест Сонди,

где испытуемому предлагается выбрать

в каждой серии портретов

по два понравившихся и два не понравившихся.

Испытуемому

может вовсе не понравиться ни один

портрет, а не нравящихся

может быть больше чем два, однако

принудительная инструкция

ставит испытуемого в определенные

условия, которым он должен следовать,

что накладывает определенные ограничения

на проявление его личностных свойств.

Безусловными плюсами полупроективных

методик является простота количественной

обработки результатов, доступность

перевода методик в

компьютерную форму, меньшая уязвимость

от субъективизма интерпретатора.

Общепринятым

является представление о том, что

проективные

тесты имеют преимущество над субъективными,

поскольку позволяют выявить неосознаваемые

компоненты психического. Однако

необходимо заметить, эти неосознаваемые

компоненты вовсе не обязательно проявятся

в результатах тестирования. По мнению

Г. У. Оллпорта, нормальный, адекватно

приспособленный

субъект при проведении проективных

тестов дает ответы, аналогичные

сознательному отчету в субъективных

тестах, либо благодаря достаточно

развитому самоконтролю никак не

проявляет

свои доминирующие мотивы. Поэтому особое

значение проективное

тестирование приобретает только тогда,

«когда в проективных

реакциях обнаруживается эмоционально

нагруженный материал,

противоречащий сознательным отчетам.

И только тогда можно

с уверенностью говорить о наличии или

отсутствии невротических

тенденций» [305, с. 59].

13.7. КОМПЬЮТЕРНОЕ

ТЕСТИРОВАНИЕ

Компьютерное

тестирование — недавно возникшее

направление психодиагностических

исследований (обследований), связанное

с использованием средств

электронно-вычислительной техники.

Появление компьютерной психодиагностики

обусловлено развитием

информационных технологий. Попытки

автоматизировать

предъявление стимульного материала

испытуемому и последующую

обработку результатов предпринимались

начиная с 30-х

гг. XX

в. Но лишь с 70-х гг. начинается подлинное

развитие компьютерной

психодиагностики в связи с появлением

персональных

компьютеров. С 80-х гг. компьютерные тесты

разрабатываются

в массовых масштабах. Сначала как

компьютерные версии

уже известных бланковых методик, а в

90-е гг. как специальные методики,

учитывающие возможности современной

техники и

неупотребимые в бланковом виде, поскольку

рассчитаны на сложный,

изменяющийся в пространстве и времени

стимульный материал,

специфическое звуковое сопровождение

и т. п. Начало

XXI

века отмечено тем, что все чаще управление

тестированием

передается компьютеру. Если в прошлые

годы автоматизировались

отдельные стадии исследования, например

предъявление материала

(очень удобно использовать компьютер

вместо тахис-тоскопа),

обработка данных (особенно громоздких

в обработке тестов типа MMPI,

16PF,

социометрии), интерпретация результатов

(тест Люшера), то на современном этапе

все чаще можно встретить

программы, которые берут на себя все

обследование целиком, вплоть до

постановки-диагноза, что сводит

необходимость

присутствия психолога к минимуму И в

этом есть свои плюсы

и минусы.

Безусловными

достоинствами

компьютерных

тестов (КТ) являются: быстрое проведение;

высокая скорость и безошибочность

обработки;

возможность безотлагательного получения

результатов;

обеспечение стандартных условий

тестирования для всех испытуемых;

четкий контроль процедуры тестирования

(невозможен

пропуск вопросов, при необходимости

может быть фиксация времени

каждого ответа, что особенно важно для

тестов на интеллект);

возможность исключения психолога как

дополнительной

переменной (что имеет особое значение

при проведении экспертизы);

наглядность и занимательность процесса

(поддержка внимания

с помощью цвета, звука, игровых элементов,

что особенно

важно для обучающих программ); легкая

архивация результатов;

возможность объединения тестов в батареи

(пакеты программ)

с единой итоговой интерпретацией;

мобильность экспериментатора

(весь инструментарий на одной дискете);

возможность

проведения массовых исследований

(например, через Интернет).

Недостатки

компьютерных

тестов: сложность, трудоемкость и

дороговизна разработки программ;

необходимость дорогостоящей

компьютерной техники; сложность

использования ЭВМ в полевых

условиях; необходимость специального

обучения испытуемого

работе с КТ, трудности работы с невербальным

материалом,

особая сложность перевода в компьютерную

форму проективных

тестов; отсутствие индивидуального

подхода к тестируемому (потеря части

психодиагностической информации,

получаемой

в беседе и наблюдении); латентность

этапов обработки и интерпретации данных

(качество этих процедур полностью

зависит

от разработчиков программ). У некоторых

испытуемых при взаимодействии

с компьютером могут возникать эффекты

«психологического барьера» или

«сверхдоверия» [56, с. 28]. Поэтому данные

о валидности, надежности и репрезентативности

бланковых

тестов не могут быть автоматически

перенесены на их компьютерные

аналоги, что ведет к необходимости новой

стандартизации

тестов.

Недостатки

КТ вызывают настороженное отношение к

ним психологов. Мало используются КТ в

клинической психологии, где

цена ошибки слишком высока. Л. С. Выготский

выделял три уровня

психодиагностики: симптоматический

(выявление симптомов),

этиологический (выявление причин) и

типологический (целостная,

динамическая картина личности, на основе

чего строится

прогноз) [71, с. 257-321]. Компьютерная

психодиагностика на

сегодняшний день находится на низшем

уровне — уровне симптоматического

диагноза, практически не давая материала

для выявления

причин и вынесения прогноза.

Но,

по-видимому, КТ имеют большое будущее,

где наверняка многие

из перечисленных недостатков компьютерной

психодиагностики

будут решены благодаря дальнейшему

развитию электронной

техники и совершенствованию

психодиагностических технологий.

Залогом такого оптимизма является

нарастающий интерес

науки и практики к компьютерной

диагностике, в арсенале

которой уже сейчас имеется свыше 1000 КТ

[54, с. 338].

Если

попытаться классифицировать ныне

существующие КТ, то

можно выделить следующие их виды:

1. По

структуре

а)

аналоги бланковых тестов;

б)

собственно КТ.

2. По

количеству тестируемых

а) КТ индивидуального

тестирования; 4

б)

КТ группового тестирования (для

одновременной подачи идентичного

материала на компьютерах, объединенных

в локальную

сеть).

3.

По степени автоматизации тестирования

а)

автоматизирующие один или несколько

этапов обследова ния;

б)

автоматизирующие все обсследование.

4. По

задаче

а)

диагностические КТ,

б)

обучающие КТ (тесты-тренажеры, развивающие

програм мы).

5. По

адресату

а)

профессиональные

психологические;

б)

полупрофессиональные;

в)

непрофессиональные

(развлекательные).

Пользователем

профессиональныхКТявляется

психолог, поэтому

они разрабатываются специализированными

лабораториями или центрами компьютерной

психодиагностики (из числа которых

стоит упомянуть центр «Гуманитарные

технологии» в Москве,

ЗАО «Иматон-М», лабораторию клинической

психологии Психоневрологического

института им. В. М. Бехтерева в

Санкт-Петербурге и др.). Эти тесты имеют

ряд специфических особенностей:

1) наличие архива (базы данных); 2) наличие

пароля на вход

в тест или базу данных для обеспечения

конфиденциальности

результатов; 3) развернутая интерпретация

результатов с использованием

профессиональных терминов, коэффициентов,

с построением

графиков (профилей); 4) наличие информации

о разработчиках

методики, сведений о валидности и

надежности, справочных материалов о

лежащих в основе методики теоретических

положениях. Полупрофессиональные

КТ

ориентированы на специалистов

смежных профессий, например на педагогов,

менеджеров

по персоналу. Такие тесты зачастую

снабжены редуцированной

интерпретацией без использования

специальной лексики,

просты в освоении и работе. Тесты

подобного уровня могут быть

предназначены и для неспециалиста,

рядового пользователя

персонального компьютера, интересующегося

психологией. Наконец,

существует также большое число

непрофессиональныхК%

направленных

на популяризацию психологических идей

или преследующих

развлекательные цели.

Пользуясь

профессиональными или. полупрофессиональными

КТ,

необходимо соблюдать те же этические

принципы, что и при бланковом

тестировании. Важно не распространять

результаты тестирования

и защищать свои файлы паролем, особенно

если у компьютера

несколько пользователей. И главное —

«не сотворить себе кумира».

Помнить, что КТ является только средством,

только помощником

и имеет свои границы применения (знанием

чего профессиональный

психолог отличается от шарлатана от

психологии).

13.8.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТРОЕНИЮ И ПРОВЕРКЕ

ТЕСТОВЫХ

МЕТОДИК

Известны

два пути создания психодиагностических

методик: адаптация

известных методик (зарубежных, устаревших,

с иными целями) и разработка новых,

оригинальных методик.

Адаптация

теста —

это комплекс мероприятий, обеспечивающих

адекватность теста в новых условиях

его применения. Этапы адаптации

[54, с. 8]:

-

Анализ исходных

теоретических положений автора теста. -

Для

иностранных методик перевод теста и

инструкций к нему

на язык пользователя (с обязательной

экспертной оценкой соответствия

оригиналу). -

Проверка

надежности и валидности в соответствии

с психометрическими

требованиями. -

Стандартизация

на соответствующих выборках.

Наиболее

серьезные проблемы возникают при

адаптации вербальных

тестов (опросников, вербальных субтестов

в составе тестов интеллекта).

Эти проблемы связаны с языковыми и

социокультурными

различиями между народами разных стран.

Многовариантность

перевода какого-либо термина, невозможность

точной передачи

идиоматических оборотов — обычное

явление при переводах с языка

на язык. Иногда бывает настолько сложно

подобрать языковые

и смысловые аналоги заданий теста, что

полная адаптация теста становится

сопоставима с разработкой оригинальной

методики.

Понятие

адаптации приложимо не только к зарубежным

методикам,

которые мы хотим использовать в наших

условиях, но и к

устаревшим отечественным методикам. А

устаревают методики

достаточно быстро: в связи с изменчивостью

языка и социокультурных

стереотипов методики должны корректироваться

каждые

5-7 лет, что подразумевает уточнение

формулировок вопросов,

коррекцию нормативов, обновление

стимульного материала,

пересмотр интерпретационных критериев.

Самостоятельная

разработка тестовой методики обычно

имеет следующие

этапы [77; 54; 156; 212]:

-

Выбор

предмета (явления) и объекта исследования

(контингента). -

Выбор

вида теста (объективный, субъективный,

проективный),

типа заданий (с предписанными ответами,

со свободными

ответами) и шкал (числовые, вербальные,

графические). -

Подбор

первичного банка заданий. Может

осуществляться двумя

путями: вопросы формулируются, исходя

из теоретических представлений об

измеряемом явлении (факторно-аналитический

принцип), или вопросы подбираются в

соответствии с их дискриминативностью,

т. е. способностью

отделять испытуемых по наличию требуемого

признака

(критериально-ключевой принцип). Второй

принцип является

эффективным в тестах отбора (например,

профессионального

или клинического). -

Оценка

заданий первичного банка (оценка

содержательной валидности теста, т. е.

соответствия каждого из заданий

измеряемому

явлению и полноты охвата изучаемого

явления тестом

в целом). Проводится с помощью метода

экспертной

оценки. -

Предварительное

тестирование, формирование банка

эмпирических

данных. -

Эмпирическая

валидизация теста. Проводится с помощью

корреляционного

анализа оценок теста и показателей по

внешнему

параметру изучаемого свойства (например,

школьной

успеваемости при валидизации теста

интеллекта;

врачебного диагноза при валидизации

клинических тестов;

данных других тестов, валидность которых

известна, и

др.). -

Оценка

надежности теста (устойчивости

результатов к действию

случайных факторов, внешних и внутренних).

Наиболее

часто оценивается надежность ретестовая

(соответствие

результатам повторного тестирования,

обычно через несколько

месяцев), надежность частей теста

(устойчивость результатов отдельных

задач или групп задач, например, по

методу

«четное — нечетное») и надежность

параллельных форм,

если таковые существуют. Методика

признается надежной,

если коэффициент корреляции результатов

(первичного

и повторного тестирования; одной и

другой частей теста;

одной и другой параллельных форм)

составляет не менее

0,75. При более низком показателе надежности

производится

корректировка заданий теста,

переформулировка вопросов, снижающих

надежность.

-

Проводится

стандартизация теста, т. е. приведение

процедуры и оценок к общепринятым

нормативам. Стандартизация оценок

подразумевает преобразование нормальной

или

искусственно нормализованной шкалы

первичных оценок

(эмпирических значений изучаемого

показателя) в оценки

шкальные (отражающие место в распределении

результатов

выборки испытуемых). Виды шкальных

оценок: стены

(1-10), станайны (1—9), Т-оценки (10-100) и др. -

По возможности

определяется прогностическая валид-ность,

т. е. информация о том, с какой степенью

точности методика

позволяет судить о диагностируемом

психологическом

качестве спустя определенное время

после измерения.

Также определяется по внешнему критерию,

но данные

по нему собираются спустя некоторое

время после тестирования.

Таким

образом, надежность и валидность — это

собирательные понятия,

включающие в себя несколько видов

показателей, отражающих

направленность методики на предмет

исследования (валидность)

и объект исследования (надежность).

Степень надежности

и валидности отражают соответствующие

коэффициенты,

указываемые в сертификате методики.

Создание

методики — трудоемкая работа, требующая

развитой системы заказа на методики с

соответствующей оплатой труда

разработчиков.

В настоящее время ввиду низкой

платежеспособности основной массы

психологов сфера профессиональной

разработки

отечественных тестов развита весьма

слабо, что ведет к массовому

использованию методик устаревших, не

прошедших оценку

валидности и надежности, либо переведенных

с иностранного

языка без проведения процедуры полноценной

адаптации.

Процедуру

разработки тестовых методик часто

именуют конструированием тестов, а

теорию (науку) конструирования —

тес-тологией.

Источники более подробной информации

о тестоло-гии

приводились в начале этой главы.

Проективные методы

Пермский Государственный Национальный Исследовательский Университет

Кафедра общей и клинической психологии

Реферат

Проективные методы

студентки 4 курса

философско-социологического факультета

специальности «Психология»

очной формы обучения

Мироновой Ксении

Пермь 2011

Содержание

Введение

. История развития проективных методов

. Роль «Нового взгляда» в развитии проективных методов

. Концепции проекции в обосновании проективного метода

. Классификация и общая характеристика проективных методик

. Методика рисуночной фрустрации Розенцвейга

. Методика «Рисунок семьи»

Заключение

Литература

Введение

Проективные техники — методики, основанные на феномене проекции. Они предназначены для исследования тех глубинных индивидуальных особенностей личности, которые менее всего доступны непосредственному наблюдению или опросу.

Проекция — особый феномен психической жизни, который выражается в приписывании внешним объектам (в частности, другим людям) особых свойств, находящихся в определенной взаимосвязи с психическими свойствами, присущими самому индивиду. Она основана на том, что восприятие и интерпретация действительности, предъявляемых стимулов и пр. в определенной степени зависит от потребностей, мотивов, установок, психического состояния личности.

Устойчивый интерес психологов к проективной диагностике сохраняется уже более полувека. Различные проективные методики широко используются в практике исследования личности во всех областях современной психологии.

Главная особенность проективных методик может быть обозначена как относительно неструктурированная задача, т.е. задача, допускающая почти неограниченное разнообразие возможных ответов. Для того чтобы фантазия индивида могла разыграться, даются довольно краткие инструкции.

Графические проективные методики используются не только с диагностическими, но и с терапевтическими целями: считается, что благодаря полученной возможности выразить себя в рисунке, индивид не только обнаруживает некоторые свои черты и переживания, но также и освобождается от последних.

В нашей стране проективные тесты до недавнего времени широко не использовались, но в последнее время усилился интерес к данным методикам и появилось много авторских разработок по их использованию поэтому наше обращение к теме исследования проективных методик, можно считать актуальным.

Методический прием проективных методов заключается в предъявлении испытуемому недостаточно структурированного, неопределенного, незавершенного стимула. Стимульный материал, как правило, не безразличен испытуемому, так как вследствие апелляции к прошлому опыту приобретает тот или иной личностный смысл. Это порождает процессы фантазии, воображения, в которых раскрываются те или иные характеристики личности. При этом происходит проекция (приписывание, перенос) психических свойств испытуемого на материал задания

1. История развития проективных методов

История развития проективного метода показывает, что он не существует вне теории личности; в то же время связь между проективным методом и теорией не является однозначной и неизменной. Еще более сложны и опосредованы отношения между той или иной теорией и отдельно взятой методикой’. Безусловно, рождение метода в той или иной степени подготовлено уже сложившейся теорией, хотя этот факт может и не вполне осознаваться самими исследователями. В этом случае возникает впечатление, что и методика — не более чем удачная находка ее создателя, часто мало обеспокоенного теоретическими изысканиями. Парадоксальность подобной ситуации выявилась с особенной очевидностью, когда спустя десятилетия после возникновения проективных методик, их связь с основными теориями личности стала предметом методологической рефлексии, т. е. превратилась в особую исследовательскую задачу.

Главную особенность проективных методик можно обозначить как относительно неструктурированная задача, т. е. задача, допускающая почти неограниченное разнообразие возможных ответов. Для того чтобы фантазия индивида могла свободно разыграться, даются только краткие, общие инструкции. По этой же причине тестовые стимулы обычно расплывчаты или неоднозначны. Гипотеза, на которой строятся подобные задания, состоит в том, что способ восприятия и интерпретации индивидом тестового материала или «структур» ситуации должен отражать фундаментальные аспекты функционирования его психики. Другими словами, предполагается, что тестовый материал должен сработать как некоторого рода экран, на котором отвечающий «проецирует» характерные для него мыслительные процессы, потребности, тревожность и конфликты.

Обычно проективные методики являются также методиками замаскированного тестирования, поскольку обследуемый редко подозревает о типе психологической интерпретации, которая будет дана его ответам. Проективные методики характеризуются также глобальным подходом к оценке личности. Внимание фокусируется на общей картине личности как таковой, а не на измерении отдельных ее свойств. Наконец, проективные методики рассматриваются их сторонниками как наиболее эффективные процедуры для обнаружения скрытых, завуалированных или неосознаваемых сторон личности. Более того, утверждается, что чем менее структурирован тест, тем более он чувствителен к подобному завуалированному материалу. Это следует из предположения, что чем менее структурированы и однозначны стимулы, тем менее вероятно, что они вызовут у воспринимающего защитные реакции.

Одним из новых направлений проективной психодиагностики является психогеометрическое тестирование, предшественниками которого были:

. Тест трёхмерной апперцепции (1947г., Д. Твидгел-Аллен);

. Тест разработки символа (1950г., Д. Кроут);

. Рисуночный тест Вартегта (1953г.);

. Тест символической аранжировки (1955г., Т. Канн).

Традиционно считается, что исследованиями, предвосхитившими создание проективных тестов, были работы В. Вундта и Ф. Гальтона. Именно им принадлежит честь первого использования метода свободных («словесных») ассоциаций. Однако необходимо вспомнить, что целью экспериментов этих ученых, также как и психологов Вюрцбургской школы, было изучение характера и темпа реакций на слова-стимулы; основанные на иных принципах и имеющие другую цель, нежели ассоциативный эксперимент, эти опыты, пожалуй, не имели ничего общего с проективными методами исследования личности, за исключением, разве что, внешнего сходства. Многие полагают, что первым проективным тестом в привычном смысле этого слова был метод свободных ассоциаций К.Г. Юнга: «Именно Юнгу принадлежит открытие и доказательство феномена, лежащего в основе всех проективных методик, а именно возможность посредством косвенного воздействия на значимые области переживания и поведения человека («комплексы») вызывать пертурбации в экспериментальной деятельности». Отобрав слова-раздражители, могущие иметь, по его мнению, аффектогенное значение, Юнг, сообразно принципам основанной им научной школы, анализировал ответы испытуемого относительно времени реакции на них, а также подвергал последующей интерпретации формальную сторону ответов.

В том же году, что и Юнг (1910), Г. Кент и А. Розанов (США) сконструировали и применили тест, чрезвычайно напоминающий юнговский; они предлагали испытуемому 100 общеупотребительных слов-стимулов, отобранных в связи с тем, что почти у всех они вызывали одинаковые реакции (стол — стул, темно — светло и пр.). Исследования показали, что психически больные испытуемые давали большее количество оригинальных, названных авторами «индивидуальными», ответов, нежели здоровые. Однако метод не получил широкой известности в силу того, что продуцирование «индивидуальных» ответов могло зависеть не только от психологического статуса индивида, но и от его возраста, социального положения, образовательного уровня и других факторов. Авторы, по-видимому, впервые обратили внимание на феномен, широко обсуждавшийся впоследствии и ставший козырной картой в руках противников проективных методов — феномен влияния на ответы внешних детерминант, снижающий, по их мнению, их надежность.

Нужно сказать, что ассоциативный эксперимент Юнга был затем переработан многими исследователями. Так, Д. Рапапорт, в 1946 году вдохновленный примером Юнга, отобрав 60 слов-стимулов с точки зрения их психоаналитической значимости, достаточно успешно работал с пациентами, анализируя их внутренние конфликты и используя свой метод для выявления нарушений ментальной деятельности. Однако есть основания считать, что Юнгу вовсе не «принадлежит открытие и доказательство феномена, лежащего в основе всех проективных методик». В самом деле: не является ли метод свободных ассоциаций, открытый Фрейдом между 1892 и 1898 годом, источником проективных тестов? Уже в работе «Исследования истерии» (1895) Фрейд говорит о новом методе, правда, достаточно туманно; анализируя случай Эмилии фон Н., он пишет: «То, что она говорит, далеко не так спонтанно, как кажется; в ее словах воспроизводится, причем, достаточно верно, ее воспоминания, а также новые впечатления, которые повлияли на нее за время нашей последней встречи. А они возникают — подчас совершенно неожиданно — на основе тех патогенных воспоминаний, от которых она сама произвольно освободилась в результате словесной разрядки». В работе «О психоанализе» (1909) он упоминает, наряду с толкованием сновидений и ошибочных действий, основное правило психоаналитического процесса — правило свободных ассоциаций.

Но подлинную революцию произвела книга Германа Роршаха «Психодиагностика» (1921). Именно с 1921 года начался новый этап в развитии экспериментального изучения личности — этап проективного ее исследования. Не будет преувеличением сказать, что тест Роршаха, как и ТАТ Г. Мюррея, — два фундаментальных метода, определивших движение психологической диагностики на много десятилетий вперед.

«В начале 1890-х годов психолог Джордж Уиппл опубликовал таблицу стандартных ответов на ряд проективных тестов, где он указал время реакции и количество вопросов, а также степень сложности ответов субъектов, однако есть сомнения, что Роршах был знаком с этой публикацией», — пишут Ф. Александер и Ш. Селесник, размышляя об истоках метода Роршаха. Так или иначе, после четырнадцати лет работы «Психодиагностика» была опубликована.

Справедливости ради нужно отметить, что русские ученые тоже внесли свой вклад в создание проективной психодиагностики: так, В.В. Абрамов в 1911 году предложил метод дополнения фразы для исследования творческой деятельности душевнобольных. Однако, как уже было сказано выше, все эти исследования стали лишь подготовительным этапом в развитии метода. Точкой отсчета, без сомнения, можно считать «Психодиагностику».

Проективные методы возникли в клинических условиях и остаются в основном инструментом клинициста. Некоторые из них развились из терапевтических методов (например, лечение с помощью произведений искусства), применявшихся к психически больным. На теоретических построениях проективных методик сказывается влияние психоаналитических концепций. Существуют также разрозненные попытки положить в основу проективных методик теорию восприятия и перцептивные теории личности. Следует, конечно, отметить, что нет необходимости оценивать конкретные методики с точки зрения их теоретической направленности или истории происхождения. Методика может оказаться практически полезной, или эмпирически ценной, по другим причинам, нежели те, которые выдвигались для оправдания ее введения для использования специалистами.

Проективная идеология формировалась под влиянием двух направлений — психоанализа и холистической психологии. В рамках каждого из этих направлений проективный метод разрешает особые задачи и использует особый словарь понятий. Так, в психоаналитических теориях, где сущность личности рассматривается как продукт преобразований инстинктивных влечений под воздействием социальных и культурных требований среды, проективный метод ориентирован на выявление именно тех неосознаваемых тенденций и их всевозможных трансформаций. Исходя из этого, объектом проективного метода является глубоко конфликтная дезадатированная личность; поэтому такие понятия как влечение, конфликт, защита в их психоаналитическом понимании, составляют основу анализа и интерпретации практически любой методики. Следовательно, проективный метод, используемый в системе психоанализа, будет обладать следующими отличительными чертами:

. Направленностью на диагностику причин дезадаптации — бессознательных влечений, конфликтов и способов их разрешения (механизмов защиты);

. Трактовкой всего поведения, и проективного в частности, как проявления динамики бессознательных влечений;

. Предпосылка любого проективного исследования — неопределённость тестовых условий — будет интерпретироваться как снятие давления реальности, в отсутствие которого личность проявит не конвенциальные, а якобы внутренне присущие ей способы поведения.

Обратимся теперь к концепции проективного метода в рамках холистической психологии. Ядро личности, по Франку, составляет субъективный мир желаний, мнений, идей и т. д. Взаимоотношение личности и её социального окружения есть процесс структурирования «жизненного пространства» в целях создания и поддержания «личного мира». Проективный эксперимент моделирует эти отношения: испытуемый перед лицом неопределённых ситуаций получает свободу в выборе элементов «жизненного пространства» и способов их структурирования. Проективный метод выступает, таким образом, как средство познания содержания и структуры «личного мира». На первый план выдвигается диагностика индивидуальных особенностей личности. Как правило, проективные методики направлены на диагностику личности в целом, нежели на выявление степени выраженности одного или нескольких личностных качеств — с этой точки зрения они вряд ли могут называться тестами. Кроме того, зачастую проективные методы не отвечают тем требованиям, что традиционно предъявляются, например, к личностным опросникам (имеется в виду их валидность и надежность).

2. Роль «Нового взгляда» в развитии проективных методов