Самоанализ и самооценка учащихся

Процесс оценивания — один из самых важных в нашей работе. От правильного оценивания зависит отношение ученика к изучаемому предмету, взаимоотношения между учеником и учителем, между учениками внутри группы. Правильное оценивание — залог успешной работы, как ученика, так и учителя.

Я считаю, что оценивание на уроке может быть и процессом и результатом. Оценивание является процессом, т.к. учитель самостоятельно или совместно с учащимися разрабатывает различные критерии, по которым в дальнейшем будет оценивать работу учащихся.

Оценивание также является и результатом, показателем, насколько полно, правильно усвоены знания, какие умения приобретены, какие навыки развиты. Несомненно, оценивание может стимулировать учебный процесс. Через оценивание учащиеся видят свой прогресс, оценивание «подогревает» стремление узнать больше.

Методы и приемы, которые использует учитель для вовлечения учащихся в процесс оценивания, имеют универсальный характер и могут быть адаптированы к потребностям учеников разного возраста и к разным учебным ситуациям.

В своей работе я использую критериальные модели оценивания: самооценивание, взаимооценивание, рефлексию.

Начиная с января 1 класса, ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно оценивать свои результаты по «Алгоритму самооценки».

1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.)

2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.)

3. Задание выполнено верно или не совсем верно? (Учимся находить и признавать ошибки.)

4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс.)

В начальной школе дети очень любят оценивать себя. Поэтому вместе с детьми разрабатываем критерии к разным видам деятельности. Мои ученики имеют лист самооценки (возможны разные варианты), который мы заполняем при работе дома и на уроке:

Критерии для самоанализа деятельности ученика на уроке и дома

|

Критерии оценки |

На сколько баллов я оцениваю свою работу (от 1 до 5) |

Оценка учителя |

|

1. готовясь к уроку дома, я поработал на … |

||

|

2. я выучил (повторил) необходимую лексику, грамматику на … |

||

|

3. я выполнил письменное задание на … |

||

|

4. я работал со словарём на … |

||

|

5. я использовал дополнительный материал на … |

||

|

6. я подготовил устное задание на … |

||

|

7. моё участие в работе на уроке можно оценить на … |

||

|

8. моя реальная отметка за урок |

||

|

9. какую отметку в журнал я бы сам себе поставил … |

||

|

Что я могу сделать, чтобы улучшить свой результат: |

||

|

1. быть внимательнее на уроке |

||

|

2. активнее работать на уроке |

||

|

3. сразу просить объяснить то, что непонятно |

||

|

4. получить консультацию учителя |

||

|

5. воспользоваться помощью товарищей |

||

|

6. увеличить количество времени на подготовку к уроку дома |

||

|

7. другое |

Лист самооценивания работы на уроке литературного чтения

|

Что делаем на уроке |

Отметка о выполнении: «!» — всё верно, «+» — есть ошибки, « –» — не справились. |

Дополнение учителя к оценке |

|

||

|

||

|

||

|

||

|

6

|

Следующий лист оценивания использую на разных этапах урока по математике. На листе указаны задания, которые взяты под контроль.

Лист оценивания работы обучающегося на уроке математики

|

Задание |

Правильность выполнения |

Оценка о выполнении (!, +, –) |

||||

|

« Посчитай» |

||||||

|

«Реши задачу» |

Кр. запись |

Решение |

Ответ |

Схема |

||

|

«Подумай и сравни» |

Оцени свою работу. Отметь нужное место на линейке знаком x.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

На уроках русского языка часто использую листы самооценивания для проверки усвоения знаний как пройденного, так и нового материала.

|

Ф.И. |

|||

|

Задание по русскому языку |

|||

|

Проверяемое |

Проверочное |

||

|

ед.ч. или мн. ч. |

уменьш. – ласкательное |

Другое однокоренное |

|

|

Л..сичка |

|||

|

Л…сной |

|||

|

Тр…ва |

|||

|

Р..ка |

|||

|

Оценка работы обучающегося |

«!» — всё правильно «+» — есть ошибки, но сам исправил «-» — не выполнил задание |

Оценка учителя |

Также прием самооценки применяю при работе с тестами на разных уроках. Выполненные тесты мои ученики проверяют сами по слайдам-ответам. Сами выставляют себе количество баллов, а потом я беру тетради на проверку и сравниваю оценку ученика со своей оценкой.

Использовать самооценку можно и во внеурочной деятельности.

Лист самооценки творческого дела

Ф.И. ученик ___________________

|

Необыкновенный результат, его будет сложно повторить |

|

|

Очень доволен, так как результат отличается от обычного |

|

|

Доволен, похоже на то, что делаю обычно |

|

|

Цель достигнута, но в следующий раз многое сделаю иначе |

Практикую на своих уроках взаимооценивание, так называемая взаимопроверка.

Лист взаимооценки выразительного чтения

|

Критерии чтения |

Я как исполнитель |

Мнение слушателя |

|

Названы автор и заглавие произведения |

||

|

Передано настроение автора и героя |

||

|

Голосом выделены ключевые слова каждой смысловой части |

||

|

Соблюдены паузы внутри и в конце высказываний |

||

|

Выбран необходимый темп чтения |

||

|

Текст прочитан с необходимой громкостью |

||

|

Удачно нарисован голосом словесный образ…. |

||

|

Слушателям понятно то, о чём было прочитано |

Критерии оценивания использую и при групповой работе. Учащиеся оценивают себя и друг друга при выполнении задания по весу участия каждого в групповой работе.

Лист оценки работы в группе над проектом

По каждому пункту ученикам предлагается выставить баллы от 0 до 5.

|

Критерии самооценки |

|||||||

|

1 |

Мы тщательно изучили тему проекта |

||||||

|

2 |

Мы ознакомились с критериями оценивания проектной работы |

||||||

|

3 |

Мы распределили обязанности участников проекта |

||||||

|

4 |

Мы провели исследование по теме проекта |

||||||

|

5 |

Каждый участник команды участвовал в сборе информации |

||||||

|

6 |

Мы умеем работать в группе |

||||||

|

7 |

Мы подобрали необходимый изобразительный и музыкальный ряд для презентации проекта |

||||||

|

8 |

Мы правильно распределили время работы над проектом |

||||||

|

9 |

Мы научились анализировать свои действия |

||||||

|

10 |

Мы научились представлять результаты своего труда |

||||||

|

11 |

Мы научились создавать презентации для представления проекта |

||||||

|

12 |

Мы умеем употреблять в речи изученную лексику по теме проекта |

||||||

|

13 |

Мы умеем работать с информационными ресурсами в сети Интернет |

||||||

|

14 |

Мы научились защищать свой проект перед аудиторией |

||||||

|

Итого (балл) |

В процессе работы учащиеся пытаются оценить качество своего проекта, сверяясь с критериями и получая комментарии от учителя. Ученик видит, где он не достиг нужного результата и корректирует свою деятельность. Конечно, учащиеся не всегда объективны, поэтому отметки учителя и учеников могут отличаться.

Организуя групповую работу, часто предлагаю своим ученикам подобные карточки. В данном случае школьники читали мини-тексты по теме «Домашние и дикие животные», а затем высказывали свое мнение по данной проблеме.

Карточка взаимооценивания результатов работы в группе

Оцените работу всех членов группы, запишите результаты в таблицу, сдайте карточку учителю.

|

Задание 1: соотнеси тексты и их заголовки |

Задание 2: задай 3 вопроса по содержанию текста |

Задание 3: ответь на вопросы одноклас- сников |

Задание 4: выскажи свое мнение по данному вопросу |

|||||

|

текст1 |

текст2 |

текст3 |

вопрос1 |

вопрос2 |

вопрос3 |

количество правильных ответов |

задание выполнено + задание не выполнено — |

|

|

ученик 1 |

+ |

— |

+ |

+ |

+ |

— |

+ + |

+ |

|

ученик 2 |

+ |

+ |

— |

+ |

— |

— |

+ + + |

+ |

|

ученик 3 |

+ |

— |

+ |

+ |

— |

+ |

+ |

— |

1 «+» = 1 балл

9-10 баллов — отметка «5»

7-8 баллов – отметка «4»

5-6 баллов – отметка «3»

менее 5 баллов – Отметка «2»

В начальной школе дети очень любят участвовать в оценке других детей.

Я люблю применять критериальные оценки, так как они дают возможность предусмотреть заранее все аспекты работы ученика, дают возможность самому ученику правильно построить свою работу, работать на результат. В любой момент ученик может улучшить свои достижения.

Зная заранее критерии оценивания, ученики более осознанно подходят к выполнению заданий и объективно оценивают свои собственные достижения, а также достижения своих одноклассников.

В конце урока обучащиеся проводят самооценку собственной деятельности или так называемую рефлексию. Каждый отмечает для себя уровень сложности материала, свою активность на уроке и свой личностный рост.

Рассмотрим варианты рефлексивных заданий, которые я использую на своих уроках.

«Лесенка успеха»

1-я ступенька – ученик не понял новое знание, ничего не запомнил, у него осталось много вопросов; с самостоятельной работой на уроке не справился;

2-я и 3-я ступеньки – у ученика остались вопросы по новой теме, в самостоятельной работе были допущены ошибки;

4-я ступенька – ученик хорошо усвоил новое знание и может его рассказать, в самостоятельной работе ошибок не допустил;

Оценочная деятельность ученика способствует формированию его коммуникативных навыков, умения обосновывать свое решение, отстаивать свою точку зрения, развивает критическое мышление, приводит к повышению мотивации учебной деятельности.

С какими же трудностями могут столкнуться учителя при вовлечении школьников в процесс оценивания?

Самая главная проблема — заниженная и завышенная самооценка учащихся. Также приходиться сталкиваться с необъективностью оценки: ученики могут завысить или занизить оценку в зависимости от симпатий к тому или иному однокласснику.

Только постоянная и регулярная кропотливая работа помогает привести все оценки к единому «знаменателю».

Конечно, проблемы с процессом оценивания есть у всех. В первую очередь, это нехватка времени на уроке. Однако, мы не можем увеличить продолжительность урока и уменьшить количество учеников, но сообща искать наиболее эффективные методы и приемы оценивания, пополнять свой методический багаж — вполне в наших силах.

МОУ «Средняя общеобразовательная школа с

углубленным изучением отдельных предметов №38»

Развитие навыков

самоанализа и самоконтроля

у учащихся начальных классов

(из опыта работы)

Подготовила: Федотова Е. В.

учитель начальных классов

г.о. Саранск

Формирование навыков самоанализа и самоконтроля в начальных классах

Самоконтроль и самооценка составляют

основу успешности обучения.

С.Т.Шацкий

В 1 классе учитель сталкивается с тем, что некоторые дети слишком эмоционально реагируют на собственные неудачи, не всегда могут контролировать собственные эмоции и поступки. Умение контролировать собственные эмоции необходимо для контроля собственных учебных действий. Ученик должен научиться находить, исправлять ошибки, понимать причину их происхождения. В то время как многие дети, огорчившись отрицательным результатом, «опускают руки», теряют интерес к предмету и учению в целом. Поэтому именно в 1 классе следует начать формирование навыков самоконтроля и самооценки. Л.С.Выготский отмечал, что именно в семилетнем возрасте начинает складываться самоконтроль и самооценка как ребёнка к самому себе.

Выделяются следующие этапы формирования самоконтроля:

1-й этап Ученик должен научиться понимать и принимать контроль учителя.

Для формирования действия самоконтроля на материале программного содержания начального обучения важны такие задания, которые специально нацеливают на:

— анализ своих действий, обнаружение и исправление различных погрешностей в их выполнении;

— сопоставлении своих действий с образцами, представленными в полном или схематичном, конкретном или обобщенном виде.

Для этого учитель должен:

— показать учащимся, что любое обучение — органическое единство двух процессов: передача обучаемому в той или иной форме учебного материала и выявление степени усвоения этого материала, то есть контроль результатов обучения; что только проявление приемлемого уровня обученности учащегося по пройденному материалу допускает переход к последующему этапу обучения, и только при этом условии можно рассчитывать эффективность обучения, без чего целесообразность процесса обучения и затраты на него выглядят сомнительными;

— ознакомить учащихся с нормами и критериями оценки знаний, умений и навыков;

— сообщать учащимся, после каких доз учебного материала необходим контроль и цель проведения того или иного контроля;

— выставляя ту или иную оценку, объяснять ее, исходя из критериев оценки;

— просить учащегося самостоятельно оценить свою деятельность и объяснить полученную им оценку;

— просить учащегося оценить деятельность товарища, опираясь на указанные учителем критерии;

— научить учащихся пользоваться различными видами проверки.

Создавая условия для накопления детьми опыта контроля, я использовала комплекс последовательно усложняющихся заданий, стимулирующий развитие итогового, пооперационного, прогнозирующего самоконтроля.

Так в 1 классе дети учатся:

— сравнивать результат своей деятельности с образцом, заданным в материальной форме;

— воспроизводить состав контрольных действий и операций, заданных учителем;

— выполнять действия по развернутой инструкции;

— осуществлять самопроверку по плану, включающему 1-2 пункта;

— использовать для самоконтроля схемы-модели, составленные учителем.

Во 2 классе ученикам предлагается:

— сравнивать промежуточный результат с эталоном;

— перечислять последовательность действий и операций контроля;

— корректировать памятки;

— выполнять действия по инструкции, в которой отсутствуют некоторые звенья;

— осуществлять самопроверку по плану, включающему 3-4 пункта;

— участвовать в коллективно-распределенной деятельности по составлению схем, алгоритмов к правилам и определениям.

В 3 классе ученики тренируются в:

— сравнении результата деятельности с образцом, заданным через систему условий;

— составлении проверочных заданий для самоконтроля;

— коллективно-распределительном составлении алгоритмов;

— выполнении действий по инструкции с ограничениями;

— самопроверке по плану с отсутствующими звеньями;

— составлении модели значимых условий деятельности под руководством учителя.

В 4 классе школьники упражняются в:

— сличении результата деятельности с образцом на основе самостоятельно прогнозируемых условий эффективности;

— определении состава действий и операций и действий предстоящей деятельности с анализом субъектных трудностей;

— выполнении действий по общей инструкции;

— самопроверке по плану с отсутствующими (неопределенными) звеньями;

— самостоятельном корректировании плана проверки;

— целенаправленной разработке общего способа контроля всех подобных задач под руководством педагога.

Такое постепенное усложнение заданий от первого к четвертому классу, возможность многократных упражнений в течение года на разном предметном материале (русский язык, математика, ИЗО, природоведение) способствуют четкой отработке каждого действия самоконтроля.

Выполнение различного рода заданий на уроках я организую так, что ученик, сделав ошибку, мог сам обнаружить ее, сам (или с помощью дополнительной информации) исправить ее и подойти к следующему этапу работы только после полного усвоения предыдущего материала, выполнив таким образом задание только правильно. Это произойдет в том случае, если у ребенка сформирован навык самоконтроля.

Несформированность контроля приводит еще и к неумению оценить, в чем заключаются встреченные им трудности в учебе. Ученик может только констатировать факт «Я не умею решать задачу», « Я не могу выучить стихотворение» — и не понимать, что именно вызывает трудность, что мешает решить задачу или выучить стихотворение. Если начать его расспрашивать, он называет причины, подчас очень далёкие от действительности, ссылаясь на плохую память, на собственную неспособность.

Чтобы работа по воспитанию навыка самоконтроля была более эффективной, прежде всего я стараюсь убедить учащихся в необходимости самоконтроля и конкретно показываю, как поступать в том случае, если при проверке выяснится, что полученный ответ, например при решении задачи, не удовлетворяет ее условию. Конечно, нужна систематическая работа в этом направлении. Я систематизировала работу следующим образом:

1. Создаю потребность в самоконтроле. Подбираю ситуации, в которых учащиеся встречаются с реальными условиями, ставящими их перед необходимостью самостоятельно контролировать правильность полученного ответа.

2. Предлагаю учащимся такие задания, неправильность полученного ответа которых выяснится только в результате проверки.

3. Сообщаю учащимся способ проверки выполняемого задания. Разъясняю, что проверять надо не только окончательный, но и промежуточные результаты.

4. Во время анализа письменных контрольных и самостоятельных работ иногда сначала предлагаю рассмотреть не только наиболее часто встречающиеся неправильные решения, но и, путем проверки, доказать учащимся их неправильность, и лишь после этого рассмотреть правильное решение.

5. Иногда преднамеренно допускаю ошибки на доске.

6. В тех темах, в которых это возможно, провожу наблюдения и практические работы по предмету изучения.

7. Предлагаю учащимся самим оценить свою работу (контрольную или самостоятельную). Это повышает ответственность ученика за ее выполнение и способствует воспитания умения и привычки самоконтроля.

8. Предлагаю учащимся проверить и оценить работу товарища.

Приёмы формирования самоконтроля на уроках.

Русский язык.

1.Минутки чистописания.

То есть повторное написание той же буквы. Оно дает заметное улучшение каллиграфии.

2.Орфографическое проговаривание.

Проговаривание. Очень ценный приём самоконтроля при обучении письма под диктовку. После того, как учитель сказал слово, проговорили его по слогам – написали — прочитали то, что написано. Читает несколько раз (часто дети не прочитывают, а просто называют слово, не замечая в нём ошибку: написано кнга, а ребёнок читает книга).

3.Специально организованное списывание.

Сравнение с эталоном. Учитель предлагает под диктовку несколько слов, после написания, проверяют по образцу.

4.Приём «Знайка или Незнайка».

Так, формированию навыков самоконтроля в значительной степени помогают задания, связанные с обоснованием ответа, доказательствами.

Воспитанию самоконтроля способствует и постановка вопросов самими учащимися, которым я уделяю на уроках большое внимание. Конечно, приучить учащихся задавать вопросы учащимся, причем задавать целенаправленно, трудно. Здесь нужна систематическая работа.

Конечно, на первых порах учащиеся, так или иначе, подражают учителю. Поэтому, я продумываю и стараюсь задавать интересные разнообразные вопросы, заставляющие ученика не только воспроизводить заученное, но думать и рассуждать при ответе на них. Дети должны на практике доказать, что правило поняли, а не просто как стишок заучили его.

5.Комментированное письмо с указанием орфограмм.

При комментировании достигается более высокий уровень самоконтроля, так как ученик не просто фиксирует, а объясняет правописание с помощью правил.

Решая примеры или задачу, ученик рассуждает вслух и ведет за собой весь класс. Такое комментирование не просто размышление вслух, оно выполняет функцию управления деятельностью всех учащихся, заставляет ученика, комментирующего решение, самому более осмысленно подходить к выполняемой работе и в тоже время способствует воспитанию самоконтроля и у учащихся, слушающих его. Систематически проводимое комментирование постепенно становится более доказательным и переходит в рассуждение при выполнении более сложных задач.

6.Поиск орфограмм в «чистом» тексте.

7.Работа с «Орфографическим словариком».

8.Индивидульная карта самоконтроля.

9.Дидактическая игра

-«Третий лишний»

Учитель говорит задание – составить схему слова на доске или экране. И спрашивает: «Кто сможет это сделать?» Учащиеся, оценив свои умения, поднимают руку. Один из учеников выполняет задание, коллективно проверяют правильность, после чего учитель спрашивает: «Ты справился с заданием?» Т.е. ученик сравнивает уровень своих притязаний с возможностями.

— «Учитель».

На доске записаны 1-3 предложения, в которых допущены ошибки на изученные правила. Учитель говорит, что какой-то сказочный персонаж написал эти предложения, но допустил … ошибок (на начальном этапе лучше озвучивать количество допущенных ошибок, позже давать задание найти сколько смогут). Дети, выступая в роли учителей, проверяют предложения.

-«Молчанка»

-«Орфографический мячик»

10.Диктант

-предупредительный

-объяснительный

-диктант с обоснованием

-диктант с постукиванием

-диктант «Проверяю себя»

-диктант «Найди слова»

-выборочный диктант

-самодиктант

-взаимодиктант

-диктант-игра «Кто больше запомнит»

-зрительный диктант

11. Какография.

При работе с неверными написаниями учащиеся должны осознать, что проверка должна состоять из двух шагов. Первый шаг — контроль написанного с точки зрения наличия описок, второй с точки зрения наличия ошибок.

Цель заданий какографического характера заключается не в том, чтобы исправить как можно больше неверных написаний, а в том, чтобы научить младших школьников пользоваться алгоритмом проверки письма. Ошибки здесь выполняют вспомогательную функцию: поддерживают установку на корректуру. Кроме того, обилие неверных написаний утомляет учащихся, приводит к снижению активности к концу работы, и как результат отдельные ошибки остаются необнаруженными. Поэтому необходимо соблюдать нормы предъявления заданий такого характера.

Математика

1.Сверка с образцом.

2.Повторное решение задачи.

3.Решение обратной задачи.

4.Проверка полученных результатов по условию смыслу задачи.

5.Решение задачи различными способами.

6.Моделирование.

7.Примерная оценка искомых результатов.

8.Проверка на частном случае.

9.Испытание получаемых результатов по косвенным параметрам.

10.Математические диктанты.

11.Неправильное готовое решение какой- то математической задачи.

12.Завершить неполное решение задачи.

13.Решение задач с недостающими или лишними данными.

14. Работа с таблицами устного счёта.

(Например:

- предлагаю готовое решение какой-либо математической задачи, но оно является неправильным. Ошибки предлагается обнаружить ученикам;

- привожу неполное решение задачи, а ученикам предлагаю завершить его;

- для решения предлагается задача с неполными или избыточными данными, ученики должны обнаружить это;

- предлагаемое решение задачи содержит принципиальные пробелы, которые необходимо найти ученикам.)

Детям раздают таблицы со столбиками примеров (табличное сложение в пределах 10. Примеры могут повторяться). Учитель даёт 2 минуты для решения. Дети в тетрадь записывают только ответы. По истечение времени учитель диктует ответы, дети проверяют. После чего, каждый подсчитывает количество правильных ответов – баллов. Эти баллы записывают на обложку тетради. Так на протяжении нескольких уроков. Во -первых ребёнок отрабатывает скорость счёта, во-вторых контролирует изменения, в –третьих автоматически заучивает таблицу.

15. Зашифрованный рисунок.

На листочках таблица с числами, ниже примеры. Решая пример, ребёнок закрашивает ячейку с соответствующим числом. Если работа выполнена правильно, получается рисунок.

16. Игра «Лесенка».

Каждой паре детей дается одна карточка с примерами:

Примеры составлены таким образом, что ответ одного является началом другого. Ответ каждого примера учащиеся записывают на соответствующей ступеньке. Каждый ученик может сам себя проконтролировать. Можно составить так, что ответ каждого будет соответствовать номеру ступеньки, на которой он записан:

Записывая ответ примера на каждой ступеньке, дети контролируют себя: по порядку ли они идут.

17. Игра «Число-контролер».

Ученики получают карточки с примерами:

Решив данные примеры, они могут себя проконтролировать — сумма всех ответов равняется числу 10.

Подобные упражнения содержат в себе большие возможности для развития у детей приемов самоконтроля; особенно являются продуктивными те из них, где ребенок имеет возможность сопоставлять учебные действия и их конечный результат с заданным образцом.

Чтение.

Главным критерием обученности в 1 классе является навык чтения. Начиная с 1 класса, учитель регулярно проверяет технику чтения, в частности темп за 1 минуту. Я детям называю норму чтения к концу определённого этапа и предлагаю 1 раз в неделю проводить самоконтроль чтения. (Привлекаем родителей для помощи в контроле времени) Предварительно мы выполняем такую работу в классе, чтобы научиться. Дети записывают свои результаты и сравнивают каждый последующий раз с предыдущим. Контрольная проверка учителем покажет насколько правильно и правдиво ребёнок записывал результаты.

Игра «Словомер»

— Повторное чтение. Учитель даёт детям определённое время, например 2 мин. В течение которого они будут читать текст. Когда учитель говорит «стоп», дети карандашом отмечают, до какого слова дочитали. На следующем уроке читают тот же текст сначала, за тот же промежуток времени. Сравнивают больше или меньше успели прочитать. Так несколько уроков. (Известно, что знакомый текст читать легче, следовательно, даже слабочитающие дети будут видеть собственный рост).

В своей работе я использую и другие приемы, способствующие воспитанию самоконтроля. Проверяя тетради или контрольную работу, учитель, как правило, зачеркивает допущенную ошибку и надписывает вверху правильную орфограмму или ответ. Это не всегда целесообразно. Неумеренная помощь приводит к тому, что при малейших трудностях ученик стремится искать помощи учителя, соседа по парте, родителей, а это плохо сказывается на формировании самооценки. Вот почему я считаю полезным вместо исправления ошибки просто подчеркнуть ее и, в тетрадях по математике я ставлю на полях знак вопроса (значит: «Перерешай»), а в тетрадях по русскому языку – номер орфограммы, в которой была допущена ошибка. Такая запись обязывает к действию. Поиск ошибки в решении – это творческая работа, которая состоит в более глубоком осмысливании учебного материала, а не в механическом переписывании исправленного. Но это возможно только в том случае, когда я уверена, что ученик самостоятельно справиться с допущенной ошибкой.

Приёмы самоконтроля при работе над ошибками.

-неправильная буква зачёркнута;

-подчёркнуто слово с ошибкой;

-подчёркнуто слово с ошибкой, в нём выделена часть слова с ошибкой;

-подчёркнуто слово, в котором есть ошибка, а на полях условным знаком названа часть слова, содержащая ошибку;

-на полях поставлен знак ошибки, а рядом — указание на часть слова или часть речи;

-на полях поставлен знак ошибки.

— Другой пример. Ученик в письменном решении задачи допустил ошибку. В этом случае я не всегда тороплюсь с выставлением оценки и, если есть возможность, даю время ему на отыскание ошибки. И если ошибка им будет самостоятельно, без подсказки найдена, то оценку не снижаю.

2-й этап Ученик должен научиться наблюдать и анализировать учебную деятельность своих товарищей.

Для этого учителю следует практиковать взаимопроверку обучающих самостоятельных упражнений, домашних работ, так как многие учащиеся начальной школы более внимательно относятся к проверке работ своих одноклассников, чем проверке собственных. В процессе взаимопроверки учащиеся сверяют ответы, ищут ошибки, объясняют их друг другу.

Дети, объединенные в пары, могут обмениваться тетрадями, для того, чтобы проверить самостоятельно выполненную каждым их них работу. Например, ученикам, сидящим за одной партой, предлагается одна карточка, на которой даны 2 задачи и 2 задания:

1) Решите задачи (сидящий слева 1 задачу, а сидящий справа решит 2-ую).

2) Проверьте решение задачи друг у друга и сделайте вывод о правильности решения ваших задач.

3) Каждый ученик решает свою задачу, затем они сверяют полученный результат с ответом, предложенным учителем. Это позволяет детям убедиться в правильности выполнения заданий. В такой ситуации ученик ставит себя на место учителя, у него формируются ответственное отношение к выполнению контроля.

При взаимопроверке учащиеся должны знать, что цель таких работ не в получении оценки, а в том, чтобы проверить, насколько глубоко и правильно понята тема, может ли ученик самостоятельно найти решение той или иной задачи, может ли проанализировать чужую работу.

Взаимопроверка служит хорошей школой воспитания самоконтроля — ведь обнаружить ошибки в работе товарища гораздо легче, чем в собственной, а полученные навыки контроля ученик переносит на свою деятельность (самоконтроль).

Приведу пример занятия по формированию навыков самооценки с учащимися первого класса, проведенного мною уже в первые дни пребывания детей в школе.

Взаимопроверка в парах.

— Помогите друг другу разобраться, всё ли вы правильно выполнили. Как это можно сделать?

Дети. Поставить оценку.

— Что нужно сделать, чтобы не поссориться и всё выполнить по честному?

Дети. Проверить. Измерить отрезки.

— Как можно организовать работу?

Дети. Сначала вдвоём проверяем одну работу, потом другую.

Во время работы вы ещё больше подружились. Теперь вы сможете справиться с любым заданием. Покажите, что вы готовы работать вместе.

Вообще в начальной школе используется взаимная проверка и на уроках русского языка и математики.

Вот, к примеру, одна из форм работы.

За один-два дня до взаимопроверки по какой-то пройденной теме или разделу программы учащиеся, которые были наиболее активными и обнаружили хорошие знания, получают карточку с вопросами, заданиями, по которым они будут спрашивать, например, своего соседа по парте (этот вариант просто более удобный в плане организации). Эти день-два позволят данному ученику самому проверить свои знания по предложенным вопросам: ведь он будет выступать в роли учителя. Готовятся и учащиеся, которых будут спрашивать.

В намеченный день за 10 – 15 минут до конца урока ученик, опрашивая своего подопечного, ставит карандашом против каждого заданного вопроса «+» или «-«. Учащиеся, которые получили все «+», имеют право на следующий день опрашивать того, кто еще недостаточно был подготовлен.

Такая работа позволяет:

- проверить знания у половины класса учащихся, другая половина, собственно, уже проверена, так как заранее готовились к проведению опроса, в ком были сомнения, я выборочно опросила сама;

- по количеству знаков «+» и «-» можно ориентироваться, какой материал усвоен хорошо, а над чем надо еще поработать.

Такой прием взаимопроверки в полной мере активизирует учащихся – ведь каждый хочет выступить в роли учителя;

В ходе взаимной проверки раскрываются индивидуальные особенности детей, их взаимоотношения с товарищами. Так, одни ученики, спрашивая своего соседа, не торопят его с ответом, предлагают подумать, по выражению их лица видно, что им хочется, чтобы он сообразил и ответил правильно, другие же возьмут да и подскажут ответ.

Отдельные ученики очень хотят подсказать ответ и часто делают это, но не из желания научить товарища, помочь ему, а показать свои знания. Есть и такие, которые торопятся поставить «-» за неправильный ответ.

Очень важно вовремя подметить эти особенности учащихся и повлиять на развитие их личности. Конечный результат в этом направлении – не только научить учащихся оценивать знания другого, но и критически подойти к себе, так как со временем они начинают переносить полученные умения и на собственную работу, оценивать свою деятельность.

3-й этап Ученик должен научиться осуществлять наблюдение за своей учебной деятельностью, ее самоанализ, самооценку и самокоррекцию.

После того как учащиеся овладели некоторыми умениями контроля письменных работ друг у друга, мы перешли к проверке собственных pабот.

Развитие навыков самоконтроля шло в такой последовательности. В целях развития наблюдательности, внимания школьники (в выполненной работе) проверяли каждое слово сначала под руководством учителя, затем самостоятельно. Если при взаимопроверке я учила детей проверять слова по слогам, то на данной ступени уделяю большое внимание проверке по морфемам. Этому способствовала работа со словариками трудных слов. Особо трудные слова на правила и слова с непроверяемыми орфограммами изучались «персонально» и записывались в словарик. Эти слова проговаривались по морфемам.

Чаще всего я использую такие приемы. Например:

— после написания словарного диктанта дается ученикам задание проверить самостоятельно и поставить себе оценку. Это самоконтроль на основе объявленных критериев.

— дается задание на уроке математики. После самостоятельного решения задачи получает контрольную карточку с записью полного решения задачи. Проверяя себя, ученик сравнивает сове решение с образцом, предложенным в карточке. В случае, если решение не совпадает с образцом, ученик возвращается к условию задачи, еще раз внимательно анализирует его, ищет ошибку в своих рассуждениях.

— учащимся, затрудняющимся в выборе арифметических действий, которыми решается задача, вместе ус условием задачи педагог дает карточки, на которых записана схема решения задачи. В схему может быть введены и другие данные. Схематический образец решения задания на карточке помогает ученику спланировать последовательность своих действий по ходу решения задачи, способствует формированию самоконтроля.

— составление вопросов для самоконтроля. Учащиеся составляют для себя вопросы, а потом учитель дает задание отвечать на эти вопросы и ставить себе оценки.

Следующим направлением моей работы является формирование рефлексивной самооценки (знания о собственном знании и незнании, о собственных возможностях и ограничениях), о которых свидетельствуют две способности: способность видеть себя со стороны, не считая свою точку зрения единственно возможной и способность анализировать собственные действия. Самоконтроль и самоанализ тесно взаимосвязаны. Формируя у детей различные приемы самоконтроля, мы тем самым воспитываем у них способность к самоанализу и самооценке. Это следует учитывать, организуя соответствующим образом деятельность людей с первых дней пребывания в школе.

Самооценку формирую постепенно, от класса к классу. Возможность для самооценивания я предоставляю детям, начиная с первых недель обучения. В 1 классе безотметочная система обучения, но учитель контролирует и даёт оценку действиям учащихся. В этот же период следует учить школьников самооценке. Самооценка должна предшествовать оценке учителя. Важно обратить внимание детей на то, что если не всё получилось, этого не надо стыдиться, ведь мы и пришли в школу, чтобы научиться.

Выполнив задание, ребенок оценивает правильность его выполнения. Во время проверки работы я либо соглашаюсь с поставленной оценкой, обводя ее в кружок, либо располагаю кружок выше или ниже оценки. Это особенно важно для тех детей, которые завышают или занижают самооценку. Озвучивая результаты работы на уроке, я особо отмечаю тех учащихся, чья самооценка совпала с моей. В результате такой работы через месяц самооценка моих детей становится адекватной.

В результате целенаправленной работы по формированию рефлексивной самооценки, я убеждена, дети учатся не только оценивать границы своих возможностей, фиксировать трудность, но и анализировать ее причину, то есть выходить за границы собственных знаний и умений, строить догадки о неизвестном. Это, в конечном счете, способствует развитию рефлексивной способности оценивать себя.

Для того чтобы ребенок имел возможность сравнивать свои сегодняшние достижения с предыдущими, в тетради мои дети ведут таблицу, в которой отмечают результаты выполнения различных проверочных работ, осуществленных на протяжении определенного времени. Анализируя данные этой таблицы, дети могут определить задачи на будущее с учетом достигнутого.

Детям легче принять справедливость учительской оценки, поскольку они на практике знают, из каких составляющих она складывается.

Самооценку усвоения предметных знаний дети осуществляют на основе рабочей шкалы.

Критерии оценки должны быть обязательно известны детям и их родителям. Они в напечатанном виде имеются у каждого ученика.

Цветная оценка.

Самооценка в начальной школе часто даётся в виде сигнальных карточек разного цвета. В самом начале урока, дети при помощи светофорчиков — индикаторов, показывают готовность к уроку.

— При изучении букв, в конце урока предлагаем детям зелёным карандашом обвести самую правильную букву, а красным ту, которая не получилась.

Внизу страницы ученики рисуют два круга. Оценив свою работу, дети закрашивают один круг, другой круг закрашивает при проверке учитель. Значение цвета обговариваются заранее. Например, красный- всё получилось, зелёный – есть недочёты, но старался, синий – получилось плохо, не доволен работой, жёлтый – не могу оценить. Вначале следующего урока ученик смотрит, совпала ли его оценка с оценкой учителя.

Ученики читают или слушают задание. После этого спрашиваю, какой результат выполнения они планируют получить, дети показывают карточку соответствующего цвета или ставят цветную точку возле номера. Зелёный цвет обозначает — «я знаю, как выполнить задание, я с ним справлюсь», жёлтый цвет — «я подумаю и смогу выполнить задание», красный — «я не знаю, как выполнять задание, мне кажется, я не справлюсь». С учениками, поднявшими красные карточки, работаю в индивидуальном порядке. Выполняют задание, проверяют, сравнивая свою работу с образцом, и рисуют кружок соответствующего цвета. С помощью условных обозначений дети начали оценивать свои успехи и свое отношение к уроку.

Красный цвет – задания на уроке оказались слишком трудными. Мне нужна помощь!

Желтый цвет – сегодня на уроке не все задания оказались такими уж легкими.

Мне было трудно, но я справился. Я вполне собой доволен!

Зеленый цвет – урок прошел удачно: я активно участвовал в работе класса, с заданиями справлялся успешно. Я очень доволен собой!

Для развития самоконтроля и самооценки я часто задаю вопросы: Что ты узнал на уроке? Чему научился? За что себя можешь похвалить? Над чем еще надо поработать? Какие задания тебе понравились? Какие задания оказались трудными? Достиг ли ты поставленной в начале урока цели? Ученики охотно отвечают на мои вопросы, оценивают свою работу, испытывают при этом чувство удовлетворения от результата любого уровня, честно говорят о своих ошибках, быстро находят пути их устранения – иногда сами, иногда с моей помощью.

Дифференцированную работу рассматриваю, прежде всего, как способ формирования самооценки учащихся, так как на уроке оцениваются не только базовые знания, но и способы осуществления рефлексивных действий – на основе анализа собственной деятельности. Мне важно, чтобы ученик знал уровень своих потенциальных возможностей и выбирал те задания, с которыми на сегодняшний день может справиться.

Разноуровневые задания

Практикую контрольные разноуровневые задания тем самым, повышая требования к оценке знаний, умений и навыков учащегося.

Подводя итог каждого урока учащимся ставится вопрос не только «Какой вид работы понравился больше ?» или «Какие задания выполняли?», но и «Как оцениваете свое участие на уроке?», «Могли бы работать активнее?», «Чему договорились научиться в начале урока и каков результат?» и т.д.

Вопросы такого типа позволяют проанализировать свою работу и дать оценку своей деятельности, деятельности каждого ученика и класса в целом.

При подведении итога урока ученики вспоминают поставленную цель, сравнивают ее со своим представлением при постановки учебной задачи, оценивают результат.(Что хотели получить и что получили.)

К процессу формирования адекватной самооценки и навыков самоконтроля необходимо привлечь родителей учеников, чтобы были единые требования в школе и дома. На родительских собраниях и на индивидуальных консультациях проводятся беседы о способах формирования и значении самооценки и самоконтроля. Родители, которые принимают участие в формировании у своего ребѐнка адекватной самооценки и навыков самоконтроля, впоследствии реально оценивают возможности и учебную деятельность своих детей. Опыт показывает, что при совместной работе учителя и родителей результаты получаются более высокие и поставленные цели достигаются быстрее.

От способности ученика к самоанализу и самооценке зависит успешность его — обучения, требовательность к своей учебной деятельности и адекватная реакция на оценку его деятельности учителем.

Понятие рефлексии

Приоритетной целью современной образовательной концепции стало развитие личности, готовой к самообразованию, самовоспитанию и

саморазвитию.

В связи с этим одной из задач образования является формирование у ребенка способности к рефлексивному контролю своей

деятельности как источника мотива и умения учиться, познавательных интересов и готовности к успешному обучению.

Рефлексия (от лат. reflexio — обращение назад) – анализ учащимися

собственного состояния, переживания, мыслей по завершении деятельности.

Это попытка отразить происшедшее с моим «Я»: Что я

думал? Что чувствовал? Что приобрёл? Что меня удивило? Что я понял и как строил поведение? и т.п

Рефлексия позволяет приучить ученика к

самоконтролю, самооценке, саморегулированию и формированию привычки к осмыслению событий, проблем, жизни.

Рефлексия способствует развитию у учащихся критического

мышления, осознанного отношения к своей деятельности, а также формированию самоменджмента.

Классификация рефлексии

Рекомендации

Рефлексию, связанную с исследованием субъектом самого себя, результатом которой является переосмысление себя и своих отношений,

называют личностной.

Такая рефлексия отражает человеческую сущность:

·

физическую (успел – не успел, легко – тяжело),

·

сенсорную (самочувствие: комфортно – дискомфортно, интересно – скучно),

·

интеллектуальную (что понял, что осознал – что не понял, какие затруднения испытывал),

·

духовную (стал лучше – хуже, созидал или разрушал себя, других).

Следует учитывать, что духовная рефлексия допускает, лишь письменную, индивидуальную форму проверки без огласки

результатов.

Проведение рефлексии настроения и эмоционального состояния целесообразно в начале урока с целью установления эмоционального контакта с

группой и в конце деятельности.

Рефлексия деятельности даёт возможность осмыслить способы и приёмы работы с учебным материалом, поиска наиболее рациональных приёмов.

Этот вид рефлексии приемлем на этапе проверки домашнего задания, защите проектных работ. Применение данной рефлексии в конце урока даёт возможность оценить активность каждого на разных этапах

урока.

Рефлексия содержания учебного материала используется для выявления уровня осознания содержания пройденного материала. Эффективен приём

незаконченного предложения, тезиса, подбора афоризма, оценки «приращения» знаний и достижения целей.

Приёмы рефлексии

Солнышко

На доске прикреплён круг от солнышка, детям раздаются лучики жёлтого и голубого цветов. Лучики нужно прикрепить к солнышку: желтого цвета – мне

очень понравилось занятие, получили много интересной информации; голубого цвета – занятие не интересное, не было никакой полезной информации.

«Мордашки»

Рефлексия эмоционального состояния, может использоваться на различных этапах урока.

Учащиеся рисуют «мордашки», которые соответствуют их настроению или выбирают из имеющихся

«Карта настроения»

В конце занятия ребята заполняют карточки эмоционального состояния, в которых отмечают

свое самочувствие, указывают свое отношение к уроку, вписывая то, что понравилось (не понравилось) на занятии

«Экспертная комиссия»

В начале урока выбираются эксперты (учащиеся, справившиеся с контрольной работой

отлично). Они в течение всего урока фиксируют деятельность учащихся (ряда, варианта). В конце урока эксперты анализируют деятельность своих подопечных, указывают успехи и ошибки, выставляют им

оценки

«Для меня сегодняшний урок…»

Учащимся дается индивидуальная карточка, в которой нужно подчеркнуть фразы,

характеризующие работу ученика на уроке по трем направлениям

«Пантомима»

Учащиеся пантомимой должны показать результаты своей работы. Например, руки вверх –

довольны, голова вниз – не довольны, закрыть лицо руками – безразлично

Принцип «Микрофон».

(Ученики по очереди дают аргументированный ответ на один из вопросов).

На уроке я работал активно / пассивно

Своей работой на уроке я доволен / не доволен

Урок для меня показался коротким / длинным

За урок я не устал / устал

Мое настроение стало лучше /

стало хуже

Материал урока мне

был полезен /

бесполезен, интересен / скучен

Домашнее задание мне кажется

легким/трудным, интересно / не

интересно.

Яблоня

На доске нарисована яблоня. Детям раздаются нарисованные яблоки двух цветов – красные и зелёные. Они приклеивают яблоки на яблоню: зелёные – я

считаю, что сделал всё на отлично, у меня хорошее настроение; красные – не справился с заданием, у меня грустное настроение.

«Корзина идей»

Учащиеся записывают на листочках свое мнение об уроке, все листочки кладутся в корзину (коробку, мешок), затем выборочно учителем зачитываются

мнения и обсуждаются ответы. Учащиеся мнение на листочках высказывают анонимно.

» Пятерочка «

Учащимся предлагается на листе обвести свою руку.

Каждый палец – это какая – то позиция, по которой необходимо высказать своё мнение.

Большой палец – для меня важно и интересно;

Указательный палец — мне было трудно ( не понравилось );

Средний – для меня было недостаточно;

Безымянный палец – мое настроение;

Мизинец – мои предложения

«Плюс – минус – интересно»

Рефлексию можно провести устно у доски, где выборочно учащиеся высказывают свое мнение по

желанию, можно разделиться по рядам на «+”, «–”, «?” или индивидуально письменно

В графу «+” записываются все факты, вызвавшие положительные эмоции. В графу

«–” учащиеся выписывают все, что у них отсутствует или осталось непонятным. В графу «интересно” (?)учащиеся выписывают все то, о чем хотелось бы узнать подробнее, что им интересно

«Двухчастный дневник»

В одной графе – предмет рефлексии, в другой — комментарии. Дневник ведется в течение

длительного промежутка времени и позволяет ученику осуществить более вдумчивую рефлексию, отслеживая как непосредственный процесс, так и сравнивая свои действия во времени. Например, отслеживание

результатов контрольных работ

«Волшебная лестница

знаний”

Попробуйте определить, насколько хорошо вы усвоили новое знание по «Волшебной лестнице знаний”:

Вы выбираете:

— красный цвет, если испытываете затруднение;

— жёлтый цвет, если усвоили новое знание, но затрудняетесь применить его на практике;

— зелёный цвет, если усвоили новое знание и научились применять его на практике

Мишень

Дети на доске заполняют «рефлексивную мишень», оценивая:

1. свою деятельность

2. деятельность учителя

3. деятельность учащихся

«Градусник»

Используя такой символ можно определить состояние эмоций, новизну материала, урока, оригинальность и т.д.

«Звездочки»

На символах в виде «звездочек» учащиеся записывают свои личные достижения на уроке, за неделю, четверть и т.п. и прикрепляют их в дневник, на стенд,

на доску и т.д.

«Дерево»

Учащиеся записывают свое мнение об уроке на бумаге в форме листьев дерева, можно

предложить ряд вопросов, затем прикрепляют их на заготовку дерева на плакате

”Слон”

Ученикам дается на листочках нарисовать слона. Листочки собираются учителем для дальнейшего анализа работы учащегося на уроке. Ученикам затем

устно дается характеристика элементов.

Уши- значит человек внимательно слушает, воспринимает больше на слух; глаза —

внимательно смотрит, воспринимает больше зрительно; хобот – знания, которые вы приобретаете; голова – это мыслительные процессы; посмотреть на соотношение головы и туловища: большая голова –

автор рисунка больше действует головой; ноги тонкие – неуверенность

«Ключевые слова»

На доске прикреплены «ключевые слова» урока, по которым можно придумать рассказ или

расставить их в определенной последовательности. Например слова: оценка, задача, сосед, учитель и т.д

«Завтра контрольная»

Прием эссе перед контрольной или самостоятельной работой, с целью выявления готовности

учащихся, пробелов в знаниях, их переживаниях. Для эссе можно заранее подготовить вопросы

«Кластеры»

Выделение смысловых единиц текста и

графическое оформление. Рисуем модель солнечной системы: звезду, планеты и их спутники. В центре звезда — это наш урок, вокруг нее планеты – части урока или задания, соединяем их прямой линией со

звездой, у каждой планеты свои спутники – результаты работы. По готовому кластеру можно видеть всю картину урока и сделать соответствующие выводы. Звездой может быть тема, работа учащихся по группам, контрольная работа, учитель на уроке. В качестве результатов могут быть оценки, предложения, затруднения,

успехи

Дерево предсказаний

Правила работы таковы: ствол дерева – тема, вид деятельности, ветви — утверждения, которые ведутся по направлениям — «да» и «нет» (количество

«ветвей» не ограничено), и «листья» — обоснование этих утверждений (аргументы в пользу того или иного мнения, фамилии, оценки, результаты и т.д.)

«Ступени»

С помощью данного символа можно определить, на каком уровне ученики выполняли задания, какой ступени соответствует их самооценка и

т.д.

«Светофор»

Учащиеся в начале урока выбирают один из цветов: красный, желтый или зеленый. После урока

или выполненной работы ребята должны высказать свое мнение по вопросу цвета. Красный – нет (что не понравилось, ошибки), желтый – не совсем (сомнения, трудности) и зеленый – да (что понравилось,

что получилось)

«Дело в шляпе»

Учащиеся передают шляпу друг другу, когда заканчивается музыка или считалка, тот, у

кого в руках осталась шляпа, анализирует свою работу на уроке или ставит оценку работающим у доски и обосновывает ее

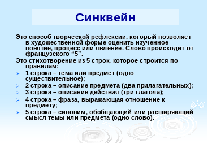

«Синквейн»

Это способ творческой рефлексии, который позволяет в художественной форме оценить изученное понятие, процесс или явление. В данном случае

информация не только более активно воспринимается, но и систематизируется, и оценивается. Слово происходит от французского «5”. Это стихотворение из 5 строк, которое строится по правилам:

1 строка – тема или предмет (одно существительное);

2 строка – описание предмета (два прилагательных);

3 строка – описание действия (три глагола);

4 строка – фраза, выражающая отношение к предмету;

5 строка – синоним, обобщающий или расширяющий смысл темы или предмета (одно слово)

«Бортовой журнал»

От (англ. Log) — форма фиксации информации с помощью ключевых слов, графических моделей,

кратких предложений и умозаключений, вопросов. В качестве задаваемых преподавателем частей «бортового журнала», которые будут заполняться учащимися, могут быть: ключевые понятия темы, связи,

которые может установить студент, важные вопросы

«Письменное интервью»

Вариант групповой письменной рефлексии в форме вопросов и ответов участников группы. Данный способ позволяет в достаточно короткий промежуток времени

провести письменную рефлексию с целью взаимообмена мнениями.

«10 баллов»

Оценить по 10-бальной шкале работу на занятии с позиции:

„Я» 0________10

„Мы» 0________10

„Дело» 0________10

Оценочные листы на уроках технологии

Реализация ФГОС нового поколения предполагает новую систему оценивания.

Обучающиеся считаются субъектами образовательных отношений. Это предполагает их активность, в том числе и в оценке самих себя. В соответствие с новыми требованиями оценка –

это способ формирования регулятивных универсальных учебных действий. Рейтинговая система оценивания отвечает этим требованиям.

На моих уроках обучающиеся работают с оценочными листами. Структура оценочного листа включает традиционные элементы: наименование листа (указывается вид и тема учебной работы, класс),

критерии оценки (критерии – требуемые образовательные результаты), место для самооценки школьника и оценки учителя. Завершает оценочный лист такой компонент как «характеристика уровня выполнения

работы».

Оценочный лист – инструмент универсальный, им можно пользоваться при оценке различных учебных работ, в том числе и практических (лабораторных).

Я составила несколько оценочных листов для практических работ по технологии и использовала их на уроках.*

Первые впечатления и результаты: девочки строже, серьёзнее и объективнее относятся к оценке своей работы; повышается уровень дисциплины и качество работы.

Первые оценочные листы, которые я увидела, были по математике. Вот уж, действительно, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Я предлагаю и делюсь тем, что у меня получилось.

*Разработка критериев оценки (оценочных листов) выполняется совместно учителем и обучающимися. Предложение готовых листов не совсем правильно. В крайнем случае, следует обсудить критерии устно, а

затем выдать готовые листы. Я хочу попробовать совместную разработку оценочных листов в этом году.

Оценочный лист 1

Практическая работа «Выполнение образцов вышивки»

Обучающе____5-__класса________________________________

| № |

Критерии для оценки |

Количество баллов |

Самооценка |

Оценка учителя |

|

1 |

Умение правильно подготовиться к работе: – подбор материалов, инструментов и приспособлений – организация рабочего места |

|

||

|

2 |

Умение аккуратно оформить работу |

1 |

||

|

3 |

Умение работать самостоятельно |

1 |

||

|

4 |

Умение уважать окружающих, соблюдая дисциплину на уроке |

1 |

||

|

5 |

Умение соблюдать охрану труда |

1 |

||

|

6 |

Умение правильно определять порядок работы |

1 |

||

|

7 |

Умение ориентироваться на схеме и на ткани – правильно определена середина на схеме и на образце – соответствие рисунков на схеме и на образце |

|

||

|

8 |

Умение выполнять образцы вышивки крестом – правильно закреплена нить в начале работы – правильно закреплена нить в конце работы – правильно выполнены горизонтальные (вертикальные) ряды – правильно выполнены стежки по диагонали – все верхние стежки расположены в одном направлении – отсутствие узлов и петель на изнаночной стороне |

|

||

|

8 |

Стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов. |

1 |

||

| ИТОГО (сумма баллов) |

18 |

|||

| Уровень выполнения работы | ||||

| Отметка |

Характеристика уровней выполнения работы

|

Уровень |

Низкий |

Пониженный |

Базовый |

Повышенный |

Высокий |

| Баллы |

0-3 |

4-7 |

8-11 |

12-15 |

16-18 |

| Отметка |

2 |

3 |

4 |

5 |

Оценочный лист 2

Практическая работа «Изучение свойств тканей из хлопка и льна»

Обучающе____5-__класса________________________________

|

№ |

Критерии для оценки |

Количество баллов |

Самооценка |

Оценка учителя |

|

1 |

Умение правильно подготовиться к работе: – подбор материалов, инструментов и приспособлений – организация рабочего места |

|

||

|

2 |

Умение аккуратно оформить работу |

1 |

||

|

3 |

Умение работать самостоятельно |

1 |

||

|

4 |

Умение уважать окружающих, соблюдая дисциплину на уроке |

1 |

||

|

5 |

Умение работать в группе |

1 |

||

|

6 |

Умение соблюдать охрану труда |

1 |

||

|

7 |

Умение работать по плану |

1 |

||

|

8 |

Умение сравнивать образцы |

1 |

||

|

9 |

Умение записывать результаты работы |

1 |

||

|

10 |

Умение применять полученные знания – умение отличить ткани из хлопка и льна друг от друга – умение выявить ткани из хлопка и льна из ассортимента тканей |

|

||

|

11 |

Умение называть свойства ткани |

1 |

||

|

12 |

Стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов. |

1 |

||

| ИТОГО (сумма баллов) |

15 |

|||

| Уровень выполнения работы | ||||

| Отметка |

Характеристика уровней выполнения работы

|

Уровень |

Низкий |

Пониженный |

Базовый |

Повышенный |

Высокий |

| Баллы |

0-3 |

4-6 |

7-9 |

10-12 |

13-15 |

| Отметка |

2 |

3 |

4 |

5 |

Оценочный лист 3

Практическая работа «Изготовление образцов ручных стежков и строчек»

Обучающе____5-__класса________________________________

|

№ |

Критерии для оценки |

Количество баллов |

Самооценка |

Оценка учителя |

|

1 |

Умение правильно подготовиться к работе: – подбор материалов, инструментов и приспособлений – организация рабочего места |

1 1 |

||

|

2 |

Умение аккуратно оформить работу |

1 |

||

|

3 |

Умение работать самостоятельно |

1 |

||

|

4 |

Умение уважать окружающих, соблюдая дисциплину на уроке |

1 |

||

|

5 |

Умение соблюдать охрану труда |

1 |

||

|

6 |

Умение работать по плану |

1 |

||

|

7 |

Умение выполнять строчки прямого стежка – правильно закреплена нить в начале и в конце строчек – правильно подобрана нить по цвету – строчки выполнены одинарной нитью – правильно выполнена смёточная строчка (соответствие ТУ – длина стежка) – правильно выполнена замёточная строчка (соответствие ТУ – длина стежка) правильно выполнена намёточная строчка (соответствие ТУ – длина стежка) |

|

||

|

8 |

Умение выполнять строчки петельно стежка – правильно закреплена нить в начале и в конце строчек – правильно подобрана нить по цвету – строчки выполнены одинарной нитью – правильно выполнена обмёточная строчка (соответствие ТУ – длина стежка) |

|

||

|

9 |

Умение соотносить название строчки и образец – смёточная – замёточная – намёточная – обмёточная |

|

||

|

10 |

Стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов. |

1 |

||

| ИТОГО (сумма баллов) |

20 (28) |

|||

| Уровень выполнения работы | ||||

| Отметка |

Характеристика уровней выполнения работы

| Уровень |

Низкий |

Пониженный |

Базовый |

Повышенный |

Высокий |

| Баллы |

0-4 |

5-8 |

9-12 |

13-16 |

17-28 |

| Отметка |

2 |

3 |

4 |

5 |

Оценочный лист 4

Практическая работа «Приготовление винегрета»

Группа 5-__класса:_______________________________________________________________

|

№ |

Критерии для оценки |

Количество баллов |

Самооценка |

Оценка учителя |

|

1 |

Умение правильно подготовиться к работе: – подбор оборудования, инструментов и приспособлений – организация рабочего места |

|

||

|

2 |

Умение работать в группе – умение формировать рабочую группу – способность к коллективному решению задач – взаимопомощь – доброжелательность |

|

||

|

3 |

Умение работать самостоятельно |

1 |

||

|

4 |

Умение уважать окружающих, соблюдая дисциплину на уроке |

1 |

||

|

5 |

Умение соблюдать охрану труда |

1 |

||

|

6 |

Умение правильно определять порядок работы |

1 |

||

|

7 |

Умение работать по инструкционной карте |

1 |

||

|

8 |

Умение выполнять очистку овощей |

1 |

||

|

9 |

Умение выполнять нарезку овощей |

2 |

||

|

10 |

Умение выполнять фигурную нарезку |

2 |

||

|

11 |

Умение выполнить оформление готового блюда |

2 |

||

|

12 |

Умение сервировать стол |

2 |

||

|

13 |

Умение убрать своё рабочее место – организация во время работы – чистота и порядок по окончании работы – по окончании работы посуда вымыта – по окончании работы оборудование, инструменты и приспособления убраны на место |

|

||

|

14 |

Соблюдение этикета и правил поведения за столом |

2 |

||

|

15 |

Стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов. |

1 |

||

| ИТОГО (сумма баллов) |

30 |

|||

| Уровень выполнения работы | ||||

| Отметка |

Характеристика уровней выполнения работы

| Уровень |

Низкий |

Пониженный |

Базовый |

Повышенный |

Высокий |

| Баллы |

0-6 |

7-12 |

13-18 |

19-24 |

25-30 |

| Отметка |

2 |

3 |

4 |

5 |

Оценочный лист 5

Практическая работа по кулинарии

___________________________________________________________

Группа_____класса:___________________________________________________________

|

№ |

Критерии для оценки |

Количество баллов |

Самооценка |

Оценка учителя |

|

1 |

Умение правильно подготовиться к работе: – подбор оборудования, инструментов и приспособлений – организация рабочего места |

|

||

|

2 |

Умение работать в группе – умение формировать рабочую группу – способность к коллективному решению задач – взаимопомощь – доброжелательность |

|

||

|

3 |

Умение работать самостоятельно |

1 |

||

|

4 |

Умение уважать окружающих, соблюдая дисциплину на уроке |

1 |

||

|

5 |

Умение соблюдать охрану труда |

1 |

||

|

6 |

Умение правильно определять порядок работы |

1 |

||

|

7 |

Умение работать по инструкционной карте |

1 |

||

|

8 |

Первичная обработка продуктов |

1 |

||

|

9 |

Тепловая обработка продуктов |

2 |

||

|

10 |

Качество готового блюда – внешний вид – запах – вкус – консистенция |

|

||

|

11 |

Умение выполнить оформление готового блюда |

2 |

||

|

12 |

Умение сервировать стол |

2 |

||

|

13 |

Умение убрать своё рабочее место – организация во время работы – чистота и порядок по окончании работы – по окончании работы посуда вымыта – по окончании работы оборудование, инструменты и приспособления убраны на место |

|

||

|

14 |

Соблюдение этикета и правил поведения за столом |

2 |

||

|

15 |

Стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов. |

1 |

||

| ИТОГО (сумма баллов) |

32 |

|||

| Уровень выполнения работы | ||||

| Отметка |

Характеристика уровней выполнения работы

| Уровень |

Низкий |

Пониженный |

Базовый |

Повышенный |

Высокий |

| Баллы |

0-6 |

7-12 |

13-18 |

19-25 |

26-32 |

| Отметка |

2 |

3 |

4 |

5 |

Формирование навыков рефлексии и самооценки

В новых условиях образования и воспитания детей оценивание

учебной деятельности не может ограничиваться только оцениванием учителем знаний, умений и навыков детей по учебному предмету. Развитие у детей контрольных умений —

важнейшая задача обучения.

Для развития учебно-познавательной мотивации детей ставится более важная

социальная задача: развивать умение проверять и контролировать себя, критически оценивать свою деятельность, обнаруживать ошибки, находить пути их устранения. С

опытом «Формирования навыков рефлексии и самооценки как важнейшим условием совершенствования учебного труда

детей» познакомиться

здесь.

Карточки, памятки, инструкции и т.д

..

Формирование контрольных умений и навыков

Индивидуальная учетная карточка

Карточка для самооценки

Нормы оценки знаний и умений

Нормы оценки приемов труда и нормы времени

Примерные нормы оценки труда и нормы времени

Критерии оценки труда

Критерии окончательной оценки труда

Для развития у детей контрольных и оценивающих умений и навыков

учителями технологии также разработаны «Рабочие тетради»

, содержание которых охватывает все основные темы курса «Швейное дело», по всем классам.

Для учета достигнутых результатов в разнообразных видах деятельности (учебной,

творческой, проектной) обучающиеся оформляют Портфолио ( «Портфель образовательных

достижений»). Технология «Портфель

ученика» способствует формированию навыков рефлексии и самооценки. Она имеет огромный развивающий потенциал.

Учителя, которые только начинают свой профессиональный путь, часто не придают значения такому важному этапу урока, как рефлексия. Вроде слышали, что это такое, вроде знают, что рефлексия — это

самооценка. Но на практике зачастую этот этап урока представлен в виде банальных «смайликов», листочков разного цвета и прочих картинок, которые учащиеся дружно «лепят на доску» в конце урока.

Иногда учитель просто ограничивается вопросом: «Вам понравился урок?» Все ученики дружно кричат: «Да!» — и все довольные расходятся по домам. Казалось бы, придраться не к чему: рефлексия была?

Была! Оценку уроку поставили? Поставили! В поурочном плане этап назван красивым словом «рефлексия»? Имеется такое! И никаких претензий. Далее

Дневник

учащегося,

выполняющего

проектную

работу в _____ классе

2019-2020 уч. года

МБОУ

«Раздольненской

СОШ имени Г.П.

Котенко»

1. ______________________________________________________________________________________________________________________

ФИО

учащегося,

выполняющего

проектную

работу

2. _______________________________________________________________________________________________________________________

Тема

проекта

3. _______________________________________________________________________________________________________________________

ФИО

руководителя

проекта,

должность

4._______________________________________________________________________________________________________________________

ФИО

эксперт

проекта,

должность

5. План

работы над

проектом

|

№ |

Содержание |

Сроки |

Отметка |

|

1. |

Знакомится |

||

|

учебно-исследовательской |

|||

|

2. |

Определение |

||

|

3. |

Разработка |

||

|

4. |

Разработка |

||

|

этапы |

|||

|

содержание |

|||

|

планирование |

|||

|

5. |

Реализация |

||

|

работе |

|||

|

6. |

Оформление |

||

|

проектную |

|||

|

выступления |

|||

|

7. |

Предварительная |

||

|

8. |

Защита |

||

|

проводит |

|||

|

деятельности |

|||

6.

Поэтапная

работа над

проектом

|

Этап |

Сроки |

Содержание |

Деятельность |

Деятельность |

Рекомендации |

|

|

этапов |

обучающихся |

учителя |

руководителя |

|||

|

План |

Факт |

деятельности |

||||

|

1. |

Предварительное |

Обсуждают |

Разъясняет |

|||

|

идеи |

формулирование |

собирают |

проектирования, |

|||

|

темы и |

выдвигают |

участвует |

||||

|

целей |

формулировки |

идеи, |

||||

|

проекта |

формулировать |

|||||

|

цели |

||||||

|

2. |

Определение |

Вырабатывают |

Разъясняет |

|||

|

письменного |

источников |

конкретный |

планирования, |

|||

|

плана |

информации, |

индивидуальных |

корректирует |

|||

|

выполнения |

выбор |

совместных |

работы, |

|||

|

проекта |

выполнения |

формулируют |

сформулировать |

|||

|

формы |

||||||

|

представления |

||||||

|

отчета, |

||||||

|

распределение |

||||||

|

обязанностей |

||||||

|

между |

||||||

|

участниками |

||||||

|

проекта |

||||||

|

группового |

||||||

|

проекта), |

||||||

|

составление |

||||||

|

действия |

||||||

|

3.Выполнение |

Осуществление |

Выполняют |

Наблюдает |

|||

|

проекта |

действий |

исследовательскую, |

косвенно |

|||

|

необходимой |

информационную, |

(корректирует |

||||

|

информации |

практико- |

|||||

|

ориентированную |

||||||

|

по |

||||||

|

между |

||||||

|

накапливают |

||||||

|

4.Завершение |

Предварительный |

Анализирует |

Помогает |

|||

|

проекта |

анализ |

информацию, |

анализ, |

|||

|

информации, |

ее |

оценке |

||||

|

оценка |

оценивают |

объекта |

||||

|

объекта |

собственным |

участник |

||||

|

объект |

||||||

|

5. |

Работа |

Работа |

Помогает |

|||

|

отчета |

оформлению |

читают, |

отчет, |

|||

|

проекту |

отчета |

анализируют, |

окончательный |

|||

|

соответствии |

составляют |

отчета |

||||

|

выбранной |

оформляют |

|||||

|

формой |

готовят |

|||||

|

6. |

Определение |

Отчитываются |

Слушает, |

|||

|

отчета |

ценности |

результатах |

вопросы, |

|||

|

оценка |

выполненного |

работы, |

усилия |

|||

|

проекта |

оценивают |

креативность |

||||

|

недостатки |

использования |

|||||

|

источников, |

||||||

|

выступления, |

||||||

|

целом |

||||||

7.

Предполагаемая

форма

представления

(презентации)

проекта

_________________________________________________________________________________________________________________________

8.

Отметка о

сдаче

проекта и его

презентации

согласно

перечню

документов,

предоставляемых

на защиту

проекта

Сводная

таблица

итоговых

баллов по

результатам

оценочных

процедур по

результатам выполнения

индивидуального

проекта обучающимся

основной

школы

|

№ |

Оценочная |

Максимальное |

Баллы, |

Перевод |

Общая |

|

п/п |

количество |

набранные |

отметку |

за |

|

|

баллов |

учеником |

||||

|

1. |

Оценка |

85% и |

|||

|

индивидуального |

54 |

61% — 84% — «4» |

|||

|

руководителем |

40% — 60% — «3» |

||||

|

2. |

Оценка |

21 |

меньше |

||

|

учащегося, |

|||||

|

3. |

Оценка |

12 |

|||

|

осуществляемая |

|||||

Лист

оценки

процесса

подготовки и

реализации

индивидуального

проекта

(для

руководителя

проекта)

|

Критерии |

Показатели |

Шкала |

Оценка |

|

|

оценивания |

руководителя |

|||

|

Сформированность |

Учащийся |

3–2–1 |

||

|

познавательных |

· |

обрабатывать |

оценивается |

|

|

действий |

символизация, |

каждый |

||

|

· |

выполнять |

показатель |

||

|

классификация, |

||||

|

понятиям); |

||||

|

· |

вести |

|||

|

проверкой |

||||

|

· |

преобразовать |

|||

|

на |

||||

|

· |

найти |

|||

|

известное, |

||||

|

· |

найти |

|||

|

· |

устанавливать |

|||

|

· |

выдвигать |

|||

|

· |

интерпретировать |

|||

|

· |

переносить |

|||

|

знания |

||||

|

Сформированность |

Учащийся |

3–2–1 |

||

|

регулятивных |

· |

определять |

оценивается |

|

|

действий |

· |

контролировать |

каждый |

|

|

· |

оценивать |

показатель |

||

|

выполнения |

||||

|

a) со |

||||

|

b) с |

||||

|

критериями |

||||

|

c) с |

||||

|

· |

выявлять |

|||

|

задания; |

||||

|

· |

ставить |

|||

|

Сформированность |

Учащийся |

3–2–1 |

||

|

коммуникативных |

· |

участвовать |

оценивается |

|

действий |

· |

каждый |

|

|

задачей, |

показатель |

||

|

· |

|||

|

аргументированно |

|||

|

Сформированность |

Умение |

3–2–1 |

|

|

предметных |

оценивается |

||

|

и |

каждый |

||

|

показатель |

Подпись

руководителя

проекта_____________________________________________

Каждый

критерий

оценивается

по трехбалльной

шкале: «3» —

показатель

представлен полностью,

в

достаточной

мере, «2» —

показатель

представлен

частично, «1» —

показатель

не представлен.

Максимальное

количество

баллов – 54.

Краткий

отзыв

руководителя,

содержащий краткую

характеристику

работы

обучающегося

в ходе

выполнения

проекта, в

том числе:

инициативности

и

самостоятельности;

ответственности

(включая

динамику отношения

к

выполняемой

работе);

исполнительской

дисциплины.

При наличии в

выполненной

работе

соответствующих

оснований в

отзыве может

быть также

отмечена

новизна подхода

и/или полученных

решений,

актуальность

и практическая

значимость

полученных

результатов.

_________________________________________________________________________________________________________________________