Инструкция к тесту

Ниже приводятся

возможные реакции человека на различные

трудные, огорчающие или стрессовые

ситуации. Укажите, как часто вы ведете

себя подобным образом в трудной стрессовой

ситуации и поставьте соответствующую

цифру в бланке ответов.

|

Никогда |

Редко |

Иногда |

Чаще |

Очень |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

Тестовый материал

Типы поведения и реакций в стрессовых

ситуациях

-

Стараюсь тщательно

распределить свое время. -

Сосредотачиваюсь

на проблеме и думаю, как ее можно решить. -

Думаю о чем-то

хорошем, что было в моей жизни. -

Стараюсь быть на

людях. -

Виню себя за

нерешительность. -

Делаю то, что

считаю самым подходящим в данной

ситуации. -

Погружаюсь в свою

боль и страдания. -

Виню себя за то,

что оказался в данной ситуации. -

Хожу по магазинам,

ничего не покупая. -

Думаю о том, что

для меня самое главное. -

Стараюсь больше

спать. -

Балую себя любимой

едой. -

Переживаю, что не

могу справиться с ситуацией. -

Испытываю нервное

напряжение. -

Вспоминаю, как я

решал аналогичные проблемы раньше. -

Говорю себе, что

это происходит не со мной. -

Виню себя за

слишком эмоциональное отношение к

ситуации. -

Иду куда-нибудь

перекусить или пообедать. -

Испытываю

эмоциональный шок. -

Покупаю себе

какую-нибудь вещь. -

Определяю курс

действий и придерживаюсь его. -

Обвиняю себя за

то, что не знаю, как поступить. -

Иду на вечеринку.

-

Стараюсь вникнуть

в ситуацию. -

Застываю,

«замораживаюсь» и не знаю, что делать. -

Немедленно

предпринимаю меры, чтобы исправить

ситуацию. -

Обдумываю

случившееся или свое отношение к

случившемуся. -

Жалею, что не могу

изменить случившегося или свое отношение

к случившемуся. -

Иду в гости к

другу. -

Беспокоюсь о том,

что я буду делать -

Провожу время с

дорогим человеком. -

Иду на прогулку.

-

Говорю себе, что

это никогда не случится вновь. -

Сосредоточиваюсь

на своих общих недостатках. -

Разговариваю с

тем, чей совет я особенно ценю. -

Анализирую

проблему, прежде чем реагировать на

нее. -

Звоню другу.

-

Испытываю

раздражение. -

Решаю, что теперь

важнее всего делать. -

Смотрю кинофильм.

-

Контролирую

ситуацию. -

Прилагаю

дополнительные усилия, чтобы все

сделать. -

Разрабатываю

несколько различных решений проблемы. -

Беру отпуск или

отгул, отдаляюсь от ситуации. -

Отыгрываюсь на

других. -

Использую ситуацию,

чтобы доказать, что я могу сделать это. -

Стараюсь собраться,

чтобы выйти победителем из ситуации. -

Смотрю телевизор.

Обработка и интерпретация результатов теста

При обработке

результатов суммируются баллы,

поставленные испытуемыми с учетом

приведенного ниже ключа.

Для копинга,

ориентированного на решение задачи,

суммируются следующие 16 пунктов: 1, 2, 6,

10, 15, 21, 24, 26, 27, 36, 39, 41, 42, 43, 46, 47.

Для копинга,

ориентированного на эмоции, суммируются

следующие 16 пунктов: 5, 7, 8, 13, 14, 16, 17, 19,

22, 25, 28, 30, 33, 34, 38, 45.

Для копинга,

ориентированного на избегание, суммируются

следующие 16 пунктов: 3, 4, 9, 11, 12, 18, 20, 23,

29, 31, 32, 35, 37, 40, 44, 48.

Можно подсчитать

субшкалу отвлечения из 8 пунктов,

относящихся к избеганию: 9, 11, 12, 18, 20, 40,

44, 48.

Субшкала социального

отвлечения может быть подсчитана из

следующих 5 пунктов, относящихся к

избеганию: 4, 29, 31, 35, 37. (Обратите внимание,

что пункты избегания 3, 23 и 32 не используются

в субшкалах отвлечения и социального

отвлечения).

Источник:

Копинг-поведение в стрессовых ситуациях

(С.Норман, Д.Ф.Эндлер, Д.А.Джеймс, М.И.Паркер;

адаптированный вариант Т.А.Крюковой) /

Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М.

Социально-психологическая диагностика

развития личности и малых групп. — М.,

Изд-во Института Психотерапии. 2002.

C.442-444

№2 Определение

психического выгорания (А.А. Рукавишников)

Шкалы:

психоэмоциональное истощение, личностное

отдаление, профессиональная мотивация,

психическое выгорание. Тип

теста:

Вербальный Вопросов:

72. Назначение

теста. Данная

методика нацелена на интегральную

диагностику психического «выгорания»,

включающую различные подструктуры

личности.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Заказать ✍️ написание работы

Процедуры проведения психологического тестирования могут быть разнообразны, что обусловлено спецификой методик (например, тест-опросникиили проективные методики), формой тестирования (индивидуальная или групповая), контингентом испытуемых (взрослые или младенцы, психически здоровые или больные). Поэтому достаточно трудно отобразить универсальную, «на все случаи жизни» процедуру тестирования.

Подготовка к проведению тестирования. Если обследование проводится по инициативе заказчика (например, руководителя предприятия), то надо заранее побеспокоиться о подготовке приказа (распоряжения) за подписью руководителя. Наиболее важным условием правильного проведения тестирования является тщательная подготовка, обеспечивающая единообразие процедуры тестирования и исключающая возникновение непредвиденных обстоятельств.

Предварительная подготовка к тестированию включает:

— подробное знакомство с процедурой проведения конкретного теста; такая подготовка обычно осуществляется в виде практического обучения проведению определенного теста под руководством опытного специалиста;

— если в проведении тестирования принимает участие несколько человек, то необходимо заранее четко распределить функции каждого;

— заучивание пользователем инструкции для испытуемых, а также последующее её чёткое воспроизведение;

— подготовка тестовых материалов (стимульного материала, опросных бланков, ручек или карандашей), размещение их либо на столе вблизи места тестирования таким образом, чтобы они были легко доступны пользователю, но не отвлекали внимания обследуемого, либо на рабочих местах испытуемых в случае групповой формы диагностики.

Условия тестирования. Стандартизация затрагивает не только инструкции, время выполнения заданий, материалы и другие аспекты самих тестов, но и обстановку тестирования. Определенное внимание нужно уделить выбору подходящего для тестирования помещения. Оно должно быть изолировано от чрезмерного шума, в нём должно быть подходящее освещение, вентиляция, удобно организованные рабочие места для испытуемых.

Поведение специалиста, проводящего тестирование, не должно отражаться на активности испытуемых и вносить погрешности в результаты их работы.

Тестирование должно проводиться в той форме, которая указана в Руководстве для пользователя. Обследование в индивидуальной форме, т.е. в виде поочередной работы с каждым испытуемым, создает более удобные условия (по сравнению с групповой формой обследования) для мотивации испытуемого, а значит, обеспечения более естественных его реакций на тестовые задания, но требует больших временных затрат. Если объектом изучения является малая группа, а в качестве испытуемых выступают её члены, то надо соблюдать следующие условия:

§ диагностика всех членов группы не должна растягиваться во времени, т.е. должна быть проведена в один день и, причем, за очень короткий временной интервал;

§ обследованные испытуемые не должны иметь возможность активно обсуждать тестирование и его содержание с теми, кто еще не принимал участие в исследовании.

Обследование в групповой форме предполагает размещение всех членов группы в каком-то помещении и проводение их одновременного обследования, что позволяет значительно экономить время. Диагностика в этой форме требует обеспечивать следующие условия:

§ испытуемые не должны располагаться слишком плотно друг к другу;

§ испытуемые не должны вслух комментировать отдельные тестовые задания;

§ испытуемые не должны вслух выражать свое отношение к обследованию в целом и к методикам, с которыми работают;

§ испытуемые не должны общаться и подглядывать в ответы друг друга.

Если не соблюдаются эти условия, то возрастает вероятность снижения естественности ответов испытуемых, а значит, надежности результатов диагностики.

Поэтому перед проведением диагностики необходимо проинструктировать испытуемых относительно их поведения во время процедуры обследования, а затем контролировать их поведение и пресекать в корректной форме действия тех, кто нарушает перечисленные условия.

Таким образом, надо, во-первых, придерживаться стандартизованных процедур даже в мелочах; во-вторых, регистрировать и устранять любые нестандартные условия тестирования, какими бы второстепенными они ни казались; в-третьих, при интерпретации результатов теста важно учитывать условия тестирования.

Информирование и мотивация испытуемых.Для снижения негативных реакций испытуемых на тестовую ситуацию и повышения надежности результатов их исследования необходимо осуществлять следующие действия:

§ обследование должно организовываться и проводиться как обычное мероприятие, а не как экстраординарное событие;

§ испытуемых надо ставить в известность об общей цели исследования; однако в некоторых случаях ее надо маскировать, если знание испытуемым истинных целей диагностического обследования повлияет на его достоверность (это вопрос этического порядка);

§ мотивировать испытуемых перед началом их работы с методиками;

§ сообщать испытуемым в общих чертах предназначение методик, с которыми они будут работать (в случае, если они этим интересовались), но не сообщать их конкретное предназначение (это можно сделать после завершения обследования);

§ корректно отвечать на вопросы или возражения испытуемых по поводу методик и их заданий.

Надо сказать, что в случае маскировки истинных целей диагностики и предназначения ПДМ возникает проблема обмана испытуемого со стороны психолога, к которому испытуемый обратился за помощью. Это серьёзная этическая проблема. Обман испытуемого допустим только в том случае, если знание истинных целей обследования повлияет на достоверность его результатов. Такое влияние действительно возможно, поэтому психологи стараются замалчивать некоторые детали своих психодиагностических исследований. Однако прямая ложь отличается от замалчивания. Если испытуемому удаётся разоблачить ложь психолога-практика при проведении психодиагностики, то авторитет этого психолога падает, исчезает доверие к нему. В связи с этим маскировка истинных целей тестирования допустима только в исключительных случаях. Причем сразу же после проведения психодиагностики необходимо объяснить испытуемому истинные цели тестирования, сообщив, что если бы истинные цели были бы раскрыты с самого начала, это повлияло бы на точность диагностики. Такая аргументация понятна для испытуемых и, как правило, оценивается ими вполне доброжелательно.

Став на позицию маскировки истинных целей психодиагностики, психолог становится на позицию недоверия к испытуемому и старается своим обманом упредить обман испытуемого. Это мешает возникновению тесного контакта между испытуемым и психологом, который впоследствии будет проводить психологическую помощь испытуемому.

Мотивация испытуемых (или раппорт – попытка специалиста вызвать у испытуемых интерес к тесту, добиться от них сотрудничества и содействовать тому, чтобы их реакции соответствовали целям теста) выражается в следующем:

1) Испытуемых надо заверить в конфиденциальности результатов исследования, чтобы они могли не испытывать опасений за последствия использования данных. Однако испытуемых следует предупреждать, что некоторые результаты могут быть представлены заказчику.

2) Испытуемых можно заинтересовывать участвовать в исследовании или в получении более объективной информации о себе на основе последующего их ознакомления со своими результатами.

3) Апеллировать к ответственности испытуемых, прося их стараться делать более искренние ответы, так как в противном случае невозможно будет получить достоверное представление о группе в целом.

Специфические приемы мотивации варьируются в зависимости от характера теста, а также возраста и других характеристик тестируемых лиц. Например, при тестировании дошкольников следует учитывать такие факторы как боязнь незнакомых людей, легкую отвлекаемость и негативизм. Дружеская, веселая и мягкая манера поведения проводящего обследование специалиста помогает ребенку успокоиться. Пугливому, застенчивому малышу требуется больше времени для того, чтобы привыкнуть к новой обстановке. Периоды тестирования должны быть непродолжительными, а тестовые задачи — разнообразными и интересными для ребенка.

Тестированию детей первых двух или трех классов начальной школы во многом свойственны те же трудности, что и тестированию дошкольников. Игровой подход по-прежнему остается наиболее эффективным способом возбуждения их интереса к тесту. Школьников постарше обычно можно мотивировать, обращаясь к свойственному им духу соревновательности, самоутверждению, желанию отличиться.

Обработка и интерпретация данных.После того как испытуемые выполнят задание, психолог обрабатывает результаты тестирования так, как это описано в инструкции к тесту (например, опросные листы, которые заполнили испытуемые, отвечая на пункты опросника, обрабатываются с помощью специальных «ключей» – перечней тех пунктов, для которых указан значимый вариант ответа).

В результате предварительной обработки психолог получает «сырой» тестовый балл испытуемого, который либо непосредственно сравнивается с нормативными данными (статистическими зонами) и делается заключение об особенностях проявления диагностируемого психического качества, либо этот тестовый балл проходит процедуру стандартизации (например, перевод в интервальную шкалу), прилагаемой к тесту, и также сравнивается с нормативами, на основе чего делается заключение о проявлении тестируемого качества.

Если у испытуемого психическое свойство соответствует норме, то это никак не интерпретируется; если же существует отклонение от нормы, то в руководстве для пользователя указывается, как именно тестируемое свойство может в этом случае проявляться, что имеет важное значение при выработке рекомендаций.

Поведение тестируемого

Тестовая тревожность. В ситуации диагностики у многих испытуемых возникает такая реакция как тестовая тревожность, которая может оказывать заметное влияние на результаты тестирования.

Индивидуальные различия в тестовой тревожности изучали, в основном, на учащихся школ и студентах колледжей (А. Анастази, С. Урбина, 2011). Установлено, что показатели тестов достижений в школах и колледжах, а также показатели интеллектуальных тестов имеют значимые отрицательные корреляции с тревожностью. Однако полученные данные могут не свидетельствовать о направлении причинных связей. Возможно, учащиеся проявляют тревожность при тестировании из-за того, что плохо справляются с тестами и, таким образом, уже приобрели опыт неудач и разочарований в предыдущих ситуациях тестирования. Так, выявлено, что внутри подгрупп с высокими показателями по тестам интеллекта обратная зависимость между уровнем тревожности и успешностью выполнения теста исчезает.

В исследовании природы тестовой тревожности были выделены два её компонента: эмоциональный и когнитивный. Эмоциональная составляющая охватывает такие реакции, как напряжение и увеличение частоты сердечных сокращений. Когнитивный компонент наиболее явно проявляется в форме озабоченности, что включает негативные мысли, такие как ожидание неудачи при выполнении теста и озабоченность последствиями провала. Эти мысли отвлекают внимание тестируемого от заданий теста и тем самым нарушают его выполнение. Оба компонента тестовой тревожности измеряются специально разработанными для этой цели опросниками (например, опросник тестовой тревожности, разработанный Спилбергером и его сотрудниками).

Устранению тестовой тревожности способствуют изложенные выше способы информирования и повышения мотивации испытуемых. Рассеивание опасений, манера поведения тестирующего, успокаивающие и ободряющие испытуемого слова, хорошая организация процесса и т.д. помогают снизить тестовую тревожность. Кроме того, для редуцирования эмоционального компонента тестовой тревожности разработаны специальные методики поведенческой терапии. Фактически, эмоциональный компонент тестовой тревожности имеет тенденцию убывать с каждым последующим тестированием даже без внешнего вмешательства. Повышение результативности выполнения тестов чаще наблюдается в тех случаях, когда воздействие оказывается на когнитивные реакции индивидуума в отношении самого себя.

В целом, для снижения тестовой тревожности надо использовать индивидуальный (по особенностям испытуемого) и комплексный (по способам устранения) подход.

Агрессия. Некоторые испытуемые негативно относятся к психологическим обследованиям, в которых они «вынуждены» принимать участие, и которые связаны с их деятельностью. Это естественно, так как они опасаются, что результаты диагностики могут повлечь за собой нежелательные для них последствия. Эта реакция неспецифическая, так как проявляется при любых формах психологической диагностики, проводящейся с использованием различных методов.

Более негативно испытуемые относятся к тем опросам, в которых они должны производить оценку своей группы и её членов. Сам факт того, что необходимо высказать мнение о группе в целом или другом человеке, предпочесть одного другому, наталкивается на внутреннее сопротивление. Поэтому не исключены вербальные реакции типа: «Что это за глупые вопросы, прямо отвечать не хочется», «Это тестирование – полнейшая ерунда» и т.п. Некоторые испытуемые могут вовсе отказаться от тестирования, позвонить знакомому адвокату по поводу правомочности тестирования и права отказа от участия в нём.

Как в случае с тестовой тревожностью, предотвращению возникновения негативных реакций способствуют изложенные ранее меры по информированию и мотивации испытуемых.

Тренировка и перенос опыта.Влияние тренировки на показатели диагностики наиболее актуально относительно тестов достижений, способностей и интеллекта.

Исследования показывают, что степень улучшения тестовых результатов зависит от способностей и предшествовавшего тренировке опыта, характера теста, а также количества и типа тренировок. Например, чем выше сходство между содержанием теста и материалом тренировки, тем большего повышения тестовых показателей можно ожидать. С другой стороны, чем меньше обучение выходит за пределы содержания конкретного теста, тем менее вероятно улучшение результативности тестирования.

Дополнительно может возникать проблема так называемой тестовой искушенности, связанной с приобретением обширной практики выполнения тестов. Человек, имеющий богатый опыт в выполнении тестов, приобретает тем самым определенные преимущества перед теми, кто впервые участвует в тестировании. Более того, если человек хорошо знаком с методикой, по которой проходит обследование, то это отразится на достоверности результатов тестирования.

В связи с этим, надо исключать возможность предварительной тренировки перед тестированием, использовать параллельные формы методики (если они существуют) в случае повторной диагностики испытуемых, увеличивать временной интервал между повторным тестированием по одной и той же методике и др.

ПРАКТИКУМ 1

«Бланковые психодиагностические методики»

Цель: формирование навыков проведения психодиагностического обследования с помощью бланковой проективной методики.

Задачи:

Изучение методики

Каждый студент должен выбрать и подробно изучить какую-то одну проективную методику, трудоемкость работы с которой не превышает 60 мин.

Работа с методикой

Студенты распределяются по парам таким образом, чтобы каждый в диаде осваивал бы разную методику.

В каждой паре студенты параллельно выступают в роли специалиста и испытуемого, проводя друг на друге психодиагностическое обследование.

После завершения тестирования студенты должны обработать результаты, поставить диагноз, подготовить письменное заключение и предоставить информацию друг другу.

Письменное заключение передаётся преподавателю.

ПРАКТИКУМ 2

«Компьютерные психодиагностические методики»

Цель: формирование навыков психодиагностического обследования с помощью компьютерного тест-опросника.

Задачи:

Самотестирование

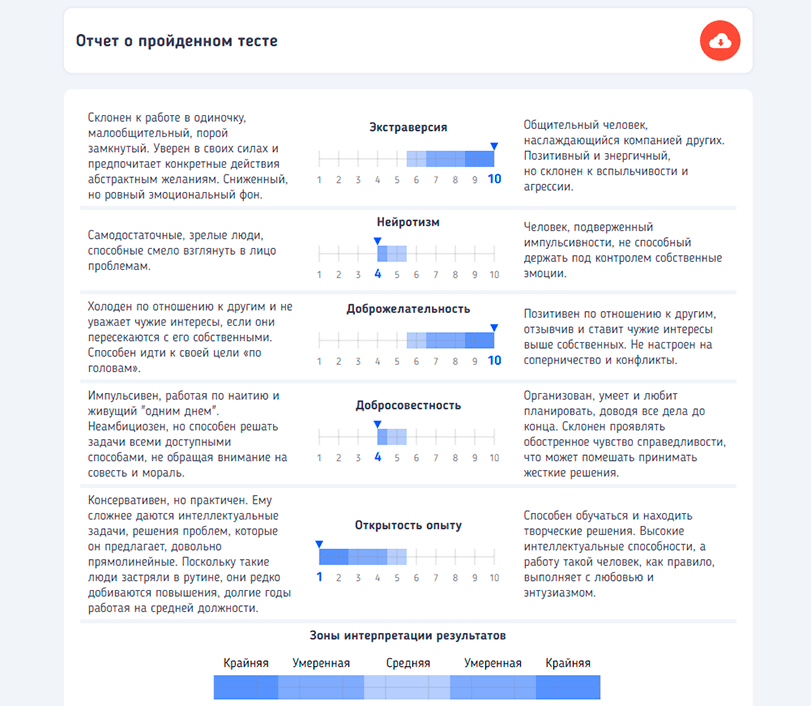

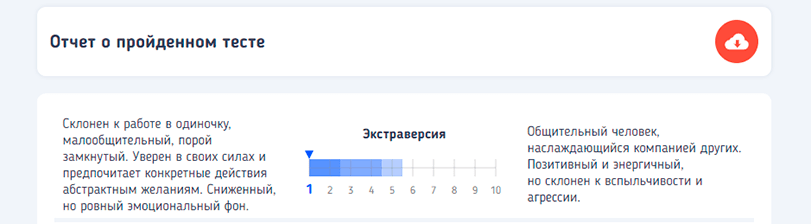

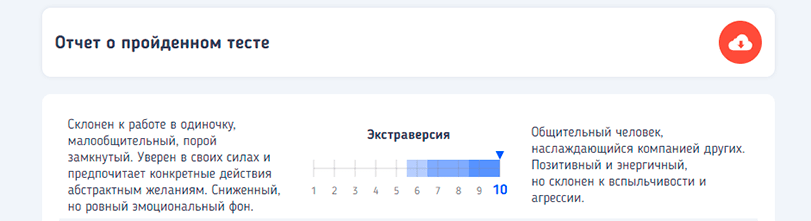

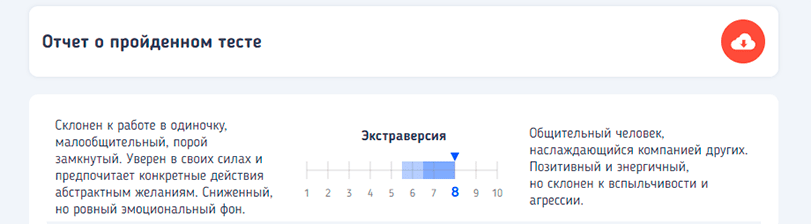

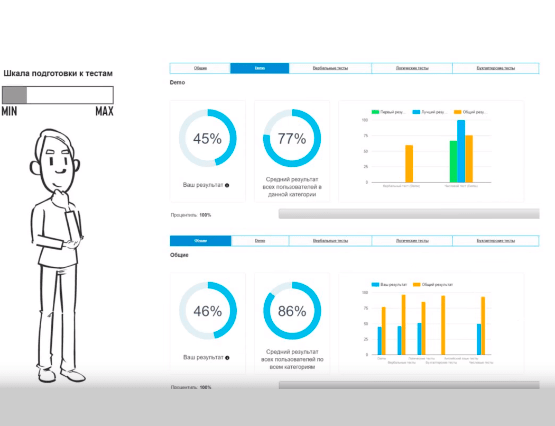

Каждый студент самостоятельно проходит тестирование в компьютерном режиме с помощью 4-Ф личностного теста «Коммуникабельность», который представлен в электронном учебнике.

На основе автоматизированной обработки данных студент получает результаты в виде тестовых показателей, процентилей, поставленного диагноза, интерпретации и др.

Студент также должен освоить функцию «ручной» корректировки автоматически поставленного диагноза.

Изучение методики

Студенты самостоятельно изучают содержательные и программные возможности компьютерной технологи «4-Ф личностный тест «Коммуникабельность» с помощью руководства для пользователя (описания технологии).

Тестирование испытуемого

Каждый студент с помощью компьютерной технологии «4-Ф личностный тест «Коммуникабельность» готовит и распечатывает стимульный материал и опросную сетку для бланковой формы тестирования.

Затем студент подбирает испытуемого, незнакомого с этим тестом, и проводит на его тестирование. Полученные данные (ответы) вводятся «ручным способом» или посредством сканирования в программу «4-Ф личностный тест «Коммуникабельность», а затем автоматически обрабатываются. Далее осуществляется работа по «ручной» корректировке автоматически поставленного диагноза. При необходимости изменение в интерпретации.

В заключении студент должен предоставить и прокомментировать испытуемому полученные результаты.

ПРАКТИКУМ 3

«Разработка и оценка стимульного материала ПДМ»

Цель: формирование навыков составления заданий (пунктов) стимульного материала личностного тест-опросника и проведения процедуры его оценки.

Задачи:

Воспользуйтесь поиском по сайту:

Широкое место в арсенале психологических методов исследования деятельности оператора принадлежит тестам. Тест (от англ. test — испытание, исследование) представляет собой стандартизированную методику психологического измерения, предназначенную для диагностики выраженности у человека психических свойств или состояний при решении практических задач. Психологическое измерение нормируется в величинах межиндивидуальных различий. Тест представляет собой серию относительно кратких испытаний (задач, вопросов, ситуаций и пр.). Результаты выполнения тестовых заданий являются индикаторами психических свойств или состояний. Тесты разделяются на два основных типа: собственно психологические тесты и тесты достижений (испытания знаний, навыков, уровня общей или профессиональной подготовки). Психологические тесты классифицируются по разным основаниям. В зависимости от способа и возможностей интерпретации полученных результатов различают стандартизированные (формализованные) и нестандартизированные (неформализованные) тесты. В стандартизированных тестах получается объективный показатель обследования в виде показателя качества или продолжительности выполнения задания испытуемыми. При использовании нестандартизированных методик результатом является мнение специалиста, реализующего данную методику. Примером таких тестов являются проективные тесты, применяемые при исследовании свойств личности.

По предмету диагностики выделяют тесты способностей, личности и социально-психологические тесты. Тесты способностей представляют собой методики, диагностирующие уровень развития общих и специальных способностей, определяющих успешность обучения, профессиональной деятельности и творчества. Тесты способностей включают задания на интеллект, на проверку творческих способностей, которые используются для определения общей одаренности человека. К ним относятся также тесты на проверку свойств восприятия, памяти, мышления, внимания, психомоторики и др. Эти тесты наиболее широко используются при профессиональном отборе.

По способу реализации тесты делятся на бланковые, аппаратурные, опросные, ситуационно-поведенческие, компьютерные.

Бланковые методики наиболее широко представлены тестами, позволяющими оценить основные психические процессы человека. С помощью таких методик сравнительно просто выявляются особенности узнавания образов и наблюдательности, концентрации и устойчивости внимания, ассоциации, обобщения, конкретизации, умозаключений, объема оперативной памяти и др.

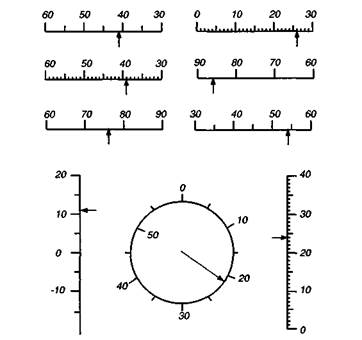

Для оценки количественных и качественных характеристик восприятия используют методики: «Компасы», «Шкалы приборов», «Кубики» и др. Например, методика «Шкалы приборов» (рис. 6.5), предназначена для исследования зрительного восприятия приборной информации и способности быстрой и точной ее оценки. Задачей испытуемого является определить возможно более точно показание каждого прибора. Оценка результатов определяется по времени выполнения задания и числу допущенных ошибок.

Для оценки качества внимания: объема, переключения, распределения, концентрации, интенсивности и устойчивости используют корректурные пробы с кольцами (кольца Ландольта), методики: «Перепутанные линии», «Расстановка чисел», «Отыскание чисел с переключением» и др. Например, методика «Красно-черная таблица» предназначена для исследования

Рис. 6.5. Бланк теста «Шкалы приборов».

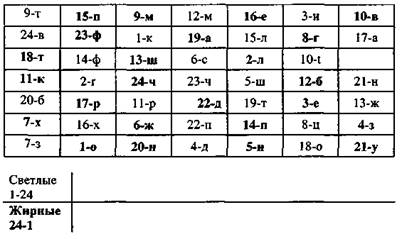

Рис. 6.6. Психологический тест «Красно-черная таблица».

способности оператора к переключению и распределению внимания. В таблице (рис. 6.6) изображаются в беспорядке цифры красного и черного цветов (на рисунке они показаны соответственно жирным и светлым шрифтом) от 1 до 24. Испытуемый должен назвать и показать цифры по очереди — одну с начала, другую — с конца ряда чисел, обязательно указывая при этом цвет цифры. Оценка проводится по скорости и точности ответа.

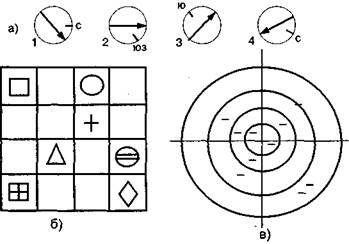

Оценку свойств кратковременной и долговременной памяти (объем, точность, длительность, быстрота) проводят по специальным заданиям «Зрительная память», «Слуховая память», «Информационный поиск» и др. Так, для проверки объема оперативной памяти испытуемому предъявляют на несколько секунд таблицу с символами, изображенными на рис. 6.7 (с учетом особенностей исследуемой деятельности). На пустом бланке испытуемый обязан после предъявления таблицы обозначить запомненные символы. Оценка результатов: учитывается общее количество зарисованных фигур и допущенных ошибок.

Проверка индивидуальных особенностей мыслительной деятельности осуществляется с помощью специальных методик типа «Установление закономерностей», «Составление фраз», «Исключение понятий», «Силлогизмы» и др. В качестве примера рассмотрим методику «Силлогизмы». Силлогизмом (отгреч. sillogismus) называется умозаключение, состоящее из двух и более суждений (посылок), из которых делается третье суждение (вывод). Подобного рода умозаключения часто приходится делать операторам, деятельность которых связана с принятием решения. Так, им нередко приходится принимать решение о преобладании одного параметра над другим не путем их прямого измерения, а на основании сравнения с третьим параметром [52]. В абстрактной форме эти решения можно представить как силлогизм вида:

А больше Б в 2 раза А значительно больше Б

Б меньше В в 7 раз Б несколько меньше В

__________________ или _____________________

А?В А?В

Рис. 6.7. Бланки тестов для исследования оперативной памяти.

В методике «Силлогизмы» испытуемому предъявляется серия двухпосылочных силлогизмов, на основании которых он должен сделать правильное умозаключение. Оценка задания ведется по времени его выполнения и количеству правильных ответов.

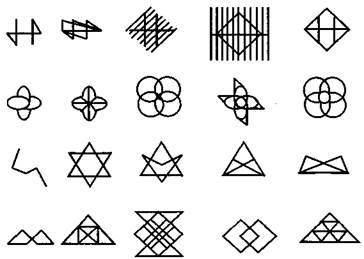

В последнее время в инженерной психологии большое внимание уделяется изучению когнитивных стилей деятельности. Для оценки когнитивных стилей разработан ряд специальных тестов: «Скрытые фигуры» (для оценки полезависимости — поленезависимости), «Тест схематизации» (для оценки сглаживания — подчеркивания различий), тесты Дж. Келли и Дж. Биери (для оценки сложности познавательных структур), «Парные фигуры» Кагана (для оценки импульсивности — рефлексивности) и др. Из этой группы тестов довольно широко используется тест «Скрытые фигуры», предложенный Л. Торстоном. Фрагмент теста приведен на рис. 6.8. Задача испытуемого состоит в выявлении простых геометрических фигур (они расположены слева в каждой строке), включенных в состав скрывающего их сложного узора. Оценка результатов ведется по общему числу просмотренных фигур и количеству ошибок. Время выполнения теста (всего 196 фигур) составляет 10 минут. Более высокая эффективность выполнения теста характерна для поленезависимых [126].

Рис. 6.8. Фрагмент теста «Скрытые фигуры».

Для некоторых типов операторской деятельности, и прежде всего для операторов-руководителей и особенно операторов-исследователей предъявляются высокие требования к их творческим способностям. Для проверки этих качеств служат специальные тесты — тесты креативности. Под креативностью (от лат. creatio — созидание) понимается способность порождать необычные идеи, отклоняться от традиционных схем мышления, быстро решать проблемные ситуации и т. п. В тестах креативности, разработанных П. Торренсом, используются модели творческих процессов, отражающие их природную сложность в различных сферах деятельности. Эти тесты оценивают креативность в показателях беглости, гибкости, оригинальности и разработанности идей. Для оценки креативности могут использоваться также специальные опросники.

Деятельность оператора в ряде случаев может быть связана с выполнением действий категоризации. К ним относятся такие психологические операции по переработке информации, которые приводят к разбиению некоторого множества сигналов на отдельные подмножества — категории или классы. Различают два основных вида категоризации: бинарную (разбиение на два подмножества) и многоальтернативную [53]. Для исследования таких процессов могут быть использованы психосемантические методики.

Психосемантика (от греч. semantikos — обозначающий) — это область психологии, изучающая различные формы существования значений (образы, символы, знаковые формы) в индивидуальном сознании человека, а также влияние эмоциональных мотивационных факторов на формирующуюся у него систему значений. Основным методом психосемантики является построение субъективных семантических пространств, являющихся модельным представлением категориальной структуры индивидуального сознания, на основе которой осуществляется классификация каких-либо объектов, понятий и т. п. на основе анализа их значений. Для построения субъективных семантических пространств используются такие методы, как метод семантического дифференциала (от лат. differentia — разность) и метод семантического радикала (от лат. radikalis — коренной). Их применение позволяет дать характеристику основных образующих индивидуального сознания — смыслов и значений [148].

Одним из довольно распространенных является цветовой тест Люшера. Его применение основано на том, что воздействие цвета может вызвать у человека определенный психологический и физиологический эффект. В тесте используется четыре основных (синий, сине-зеленый, оранжево-красный, светло-желтый) и четыре дополнительных (фиолетовый, коричневый, серый, черный цвета).

Испытуемому предлагается расположить карточки с названными цветами в порядке предпочтительности для его восприятия. По расположению карточек делаются выводы о функциональном состоянии, настроении, работоспособности человека, а также о некоторых свойствах его личности. Испытания по тесту Люшера во многих случаях тесно коррелируют с результатами испытаний по методике САН (см. ниже).

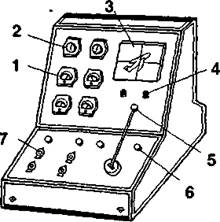

Рис. 6.9. Прибор «Аттенциометр»:

1 — измерительные приборы;

2 — счетчики импульсов;

3 — модель самолета;

4 – 7 — органы управления.

Аппаратурные методики позволяют измерять и регистрировать важные психологические и физиологические показатели оператора. Примером аппаратурного теста для проверки качеств внимания служит прибор «Аттенциометр» (рис. 6.9). На его лицевой панели расположена модель самолета, лампочки, счетчики и измерительные приборы. При работе с аппаратом испытуемый должен, действуя одной рукой, непрерывно корректировать положение самолета, удерживая его в заданном положении. Одновременно он должен следить за лампочками и приборами и, действуя другой рукой, производить заданные переключения органов управления [129].

Таким образом, как и работа с красно-черной таблицей (рис. 6.6), так и работа на аттенциометре требуют от человека одновременного выполнения нескольких действий. Успешное решение задачи в обоих случаях обусловлено прежде всего способностью испытуемого к распределению и своевременному переключению внимания. Аппаратурные тесты широко используются для проверки свойств психомоторики, под которой понимается связь восприятия и движения. Иными словами, психомоторика изучает двигательные реакции человека в ответ на поступивший сигнал. Примерами исследования в этой области является время простой и сложной зрительномоторной и звукомоторной реакции, реакции на движущийся объект, частота тремора (она позволяет оценить способность к тонкой сенсомоторной координации движений). Широко известны методики определения свойств нервной системы, основанные на измерении времени сенсомоторных реакций.

Известно, что сила нервной системы характеризуется ее способностью выдерживать сильные или длительные раздражители. Поэтому ряд методик основан на учете физиологического закона силы, проявление которого сводится к тому, что испытуемые со слабой нервной системой лучше реагируют на раздражители слабой интенсивности, а люди с сильной нервной системой — на раздражители высокой интенсивности. В группе других методик испытуемому предлагается в довольно высоком темпе осуществить серию простых сенсомоторных реакций (зрительных или акустических). Чем быстрее ухудшается производительность работы (увеличивается время реакции), тем у испытуемого слабее нервная система. Лабильность нервной системы может оцениваться путем измерения критической частоты слияния (КЧМ) мельканий. Под ней понимается та минимальная частота пробелов, при которой возникает их слитное восприятие. Чем больше КЧМ, тем выше лабильность нервной системы. Подвижность нервных процессов оценивается по предельному темпу сложной реакции выбора из трех альтернатив по методике А.Е. Хильченко [126]. Для оценки свойств нервной системы могут использоваться также специальные опросники [147].

Довольно часто аппаратурные методики применяются для определения мышечной выносливости, под которой в общем случае понимается способность к длительному выполнению деятельности без снижения ее эффективности. Различают динамическую (при подвижных мышцах) и статическую (при неподвижных мышцах) выносливость. Для оценки динамической мышечной выносливости и состояния двигательного анализатора используется специальная методика — теппинг-тест. Обследование заключается в том, что испытуемому предлагают в максимальном темпе работать в течение двух минут на телеграфном ключе. Учитывается общее количество замыканий ключа, которое и характеризует динамическую выносливость. Этот показатель снижается при утомлении. Статическая мышечная выносливость оценивается временем, в течение которого испытуемый удерживает на заданном уровне дозированное по величине усилие. Статическая выносливость зависит от особенностей высшей нервной деятельности и свойств нервной системы.

Аппаратурные методики позволяют во многих случаях более полно оценить оператора по сравнению с аналогичными по назначению бланковыми методами. Однако они требуют больших материальных затрат на изготовление и эксплуатацию аппаратуры. Поэтому приборы для психофизиологических исследований стараются делать комбинированными, позволяющими одновременно реализовать несколько различных методик. Некоторые из таких приборов рассматриваются в главе X. Возможности аппаратурных методик расширяются путем использования ЭВМ, с помощью которых реализуются специальные компьютерные тесты.

Весьма распространенной разновидностью психологических тестов являются личностные опросники. Они базируются на самооценке испытуемым тех или иных собственных качеств и предназначены для диагностики степени выраженности у индивида определенных личностных черт (характера, темперамента, особенностей мотивационной сферы) и других психологических характеристик, количественным выражением которых служат суммарное число ответов на пункты опросника. Разработаны и применяются различные опросники для диагностики устойчивых черт личности, отдельных видов мотивации, психологических и эмоциональных состояний, профессиональных и других интересов, склонностей, способностей (например, креативности), свойств нервной системы и др.

С помощью опросников можно получить информацию, характеризующую личность в широком диапазоне — от особенностей его физического и психического состояния до его морально-этических и общественных взглядов. Вопросы в опросниках группируются таким образом, чтобы ответы на них позволили оценить какие-либо свойства или состояния человека. Эти сгруппированные вопросы носят название шкал; они различаются по наименованию изучаемого свойства или состояния личности (например, шкалы тревожности, активности, интро-экстраверсии, эмоциональной устойчивости и др.).

Опросники могут быть одномерными, диагностирующими одну и ту же характеристику, и многомерными, дающими информацию о целом ряде различных характеристик. Опросники применяются в прикладных или исследовательских целях, в индивидуальных или групповых исследованиях. В настоящее время широко используется перевод опросников на компьютерную основу с автоматизированным предъявлением и обработкой результатов [148]. Конкретные примеры построения опросников более детально рассматриваются в конце данной главы.

Процедура применения тестов для решения практических задач психологической диагностики (профессионального отбора и обучения, контроля функционального состояния операторов, психологического консультирования, клинической практики и др.) называется тестированием. В процессе тестирования происходит определенное испытание, на основании результатов которого делается вывод о наличии, особенностях и уровне развития тех или иных качеств у испытуемого. Поскольку для решения многих задач психологической диагностики необходимо измерить у человека не одно, а несколько психологических качеств человека, применяют совокупность тестов, которая называется батареей. Например, батарея тестов для профессионального отбора военных связистов включает в себя такие бланковые методики, как «Корректурная проба с кольцами», «Перепутанные линии», «Отыскание чисел с переключением», «Шкалы приборов», «Компасы», «Датчик» [128].

Независимо от характера решаемых задач процедура тестирования включает в себя три этапа: 1) выбор теста (определяется целью тестирования и степенью достоверности и надежности теста); 2) проведение тестирования (определяется инструкцией к тесту и методикой его использования); 3) интерпретация результатов (определяется системой теоретических допущений относительно предмета тестирования). На всех трех этапах необходимо участие квалифицированного, специально подготовленного человека.

К тестам, применяемым для решения задач психологической диагностики, предъявляется ряд требований, основными из которых являются следующие.

1. Валидность или прогностическая ценность теста — соответствие его своему назначению. Она заключается в том, что результаты обследования находят подтверждение в успехах обучения и профессиональной деятельности. Валидность теста часто измеряется коэффициентом корреляции результатов его выполнения с внешними критериями (независимыми от этого теста). Получение при этом коэффициента корреляции, равного 0,3 — 0,4, можно считать очень хорошим показателем, свидетельствующим об удачном выборе теста.

2. Надежность теста, определяемая стабильностью его результатов при выполнении задания одним и тем же испытуемым. Надежность обычно измеряется коэффициентами корреляции между рядами результатов измерения по одному и тому же тесту (например, четными и нечетными) при первом и повторном измерении (в условиях, когда внешние факторы не могли еще повлиять на результаты). Надежность тестов возрастает с их продолжительностью. Минимально допустимым значением коэффициента надежности обычно считают величину 0,7.

3. Научность теста, т. е. научная обоснованность его применения. Выбор теста должен осуществляться на основании психографического изучения профессии, выявления ее структуры, требований с ее стороны к личности работника, к некоторым психическим процессам и психомоторным свойствам с учетом возможности их компенсации и развития. Необходимо также учитывать, что многие тестовые показатели, характеризующие искусственно изолированные свойства, выглядят иначе при моделировании целостной деятельности.

4. Дифференцированность и адекватность теста — направленность его на оценку определенного качества или группу качеств. Они определяются путем расчета коэффициентов корреляции с показателями тестов, направленных на оценку других показателей (чем выше коэффициент, тем ниже дифференцированность теста) и с показателями тестов, адекватность которых изучаемому качеству установлена (чем выше коэффициент, тем выше адекватность).

5. Объективность и достоверность тестов достигается стандартизацией условий обследования, исключением влияния посторонних факторов (условий среды, особенностей экспериментатора, функционального состояния испытуемого, ошибок аппаратуры и т. п.)- Должны быть исключены: предвзятость мнения экспериментатора, отсутствие мотивации у испытуемого, возможности индивидуальной предварительной подготовки к тесту. Тестирование должно проводится в точном соответствии с соответствующей инструкцией [111].

В заключение необходимо еще раз заметить, что к проведению тестовых испытаний следует подходить с большой осторожностью. Их результаты ни в коем случае нельзя абсолютизировать, — тестирование не должно полностью заменить другие виды психологического обследования. Однако в сочетании с другими методами тестовые испытания могут дать весьма ценный материал для изучения психических свойств и состояний человека.

Особым методом исследования управления, наиболее популярным в современных условиях и, пожалуй, достаточно эффективным является метод тестирования.

Существует множество определений теста. Тест — это удовлетворяющая критериям исследования эмпирико-аналитическая процедура. Очень общее определение. Но есть определения и более конкретные. Например: тест — это система высказываний, позволяющая получить объективное отражение реально существующих отношений между людьми, их свойств, признаков и количественных параметров.

Но можно сформулировать более точное определение теста относительно проблем исследования управления.Тест

— это метод изучения глубинных процессов деятельности человека, посредством его высказываний или оценок факторов функционирования системы управления.

Ошибочно бытует представление, что тестирование используется главным образом в изучении психологических проблем. Действительно, в психологии тестирование является наиболее эффективным методом изучения человека. Но сфера использования тестирования не ограничивается только психологической проблематикой.

Большую роль в исследовании при помощи тестирования играет конструкция теста.

Тест включает набор высказываний и оценок по определенной проблеме или ситуации. Оценки могут быть упрощенные (типа «согласен» — «не согласен» или шкалированные (типа «совершенно верно», «верно», «скорее верно, чем неверно», «трудно сказать», «скорее неверно, чем верно», «неверно», «совсем неверно»). Шкала может иметь цифровые оценки в виде рейтинговых коэффициентов или выбора степени согласия.

Конструкция теста должна предполагать возможность обработки его результатов по определенным статистическим программам.

Каждый тест имеет ключ, позволяющий обработать полученную информацию в соответствии с целями тестирования.

Существуют правила формулировки высказываний. Они включают следующие положения(схема

34

).

А) высказывания должны быть короткими, не более одного придаточного предложения;

Б) понятны для всех без исключения исследуемых (респондентов);

В) в высказываниях не должно быть намека на правильный, одобряемый или ожидаемый ответ;

Г) структурированные ответы по каждому из высказываний желательно иметь с одним и тем же числом альтернатив (не менее 5 и не более 11);

Д) тест не может состоять целиком из предложений, в которых высказываются только позитивные или только негативные суждения;

е) в каждом высказывании теста следует утверждать что-нибудь одно.

При составлении теста необходимо учитывать его основные характеристики.

Надежность

— одна из главных и важнейших характеристик. Ее связывают с точностью, определяющей возможность измерения, перевода в количественные показатели.

Надежность определяется целью, задачами и характером тестового исследования, качеством высказываний.

Существуют приемы проверки надежности тестов. Они включают повторное тестирование, параллельное тестирование, прием раздельного коррелирования (внутренняя корреляция высказываний), использование дисперсионного анализа, факторный анализ.

Валидность тестов

— способность отражать и измерять то, что оно должен отражать и измерять по замыслу, целям.

Это относится не только к самому тесту, но и к процедуре его проведения. Валидность теста может быть проверена посредством сравнительной оценки результатов, полученных другими методами, или экспериментом формирования различных групп тестируемых, можно проверить валидность по содержанию теста, проанализировав каждое его высказывание.

В управлении при помощи тестирования можно исследовать проблемы использования ресурсов (в частности, важнейшего из них — времени), уровень квалификации персонала, распределение функций управления, сочетание формального и неформального управления, стиль управления и пр.

Тестирование.

Тестирование (англ. test — испытание, проверка) — эксперементальный метод психродиагностики, применяемый в эмпирических социологических исследованиях, а также метод измерения и оценки различных психологических качеств и состояний индивида.

Возникновение тестологических процедур было обусловлено потребностью сопоставления (сравнения, дифференциации и ранжиования) индивидов по уровню развития или степени выраженности различных психологических качеств.

Основоположники тестирования — Ф.Гальтон, Ч.Спирман, Дж.Каттел, А.Бине, Т.Симон. Сам термин «умственный тест» придумал Кеттел в 1890 г. Начало развития современной тестологии массового применения тестов на практике связано с именем французского врача Бине, разработавшего в соавторстве с Симоном метрическую шкалу умственного развития, известную под названием «тест Бине-Симона».

Широкому распространению, развитию и совершенствованию тестов способствовал целый ряд преимуществ, которые дает этот метод. Тесты позволяют дать оценку индивида в соответствии с поставленной целью исследования; обеспечивают возможность получения количественной оценки на основе квантификации качественных параметров личности и удобство математической обработки; являются относительно оперативным способом оценки большого числа неизвестных лиц; способствуют обёективности оценок, не зависящих от субёективных установок лица, проводящего исследование; обеспечивают сопоставимость информации, полученной разными исследователями на разных испытуемых.

Тесты предъявляют требования:

Строгая формализация всех этапов тестирования,

Стандартизация заданий и условий их выполнения,

Квантификация полученных результатов и их структурирование по заданной программе,

Интерпретации результатов на основе предварительно полученного распределения по изучаемому признаку.

Каждый тест, соответствующий критериям надежности, кроме набора заданий включает в себя следующие компоненты:

1) стандартная инструкция для испытуемого о цели и правилах выполнения заданий,

2) ключ шкалирования — соотнесение пунктов заданий со шкалами измеряемых качеств, указывающее, какой пункт заданий к какой шкале относится,

4) ключ интерпретации полученного индекса, представляющий собой данные нормы, с которыми соотносится полученыный результат.

Традиционно нормой в тестологии являлись среднестатистические данные, полученные в результате предварительного тестирования на определенной группе лиц. Здесь неодходимо учитывать, что переносить интерпретацию плученых результатов можно только на те группы испытуемых, которые по своим основным социокультурным и демографическим признакам аналогичны базовой.

Для преодоления основного недостатка большинства тестов применяются различные приемы:

1) увеличение базовой выборки с целью повышения ее репрезентативности по большему числу параметров,

2) введение поправочных коэффициетнов с учетом характеристик выборки,

3)введение в практику тестирования невербального способа предъявления материала.

Тест состоит из двух частей:

а) стимулирующего материала (задача, инструкция или вопрос)

б) указаний относительно регистрации или интнграции полученых ответов.

Типичная для тестов стандартизация ситуации обеспечивает им в отличие от «свободного» наблюдения поведения большуюю объективность результатов.

Тесты классифицируются по разным признакам.

По виду свойств личности они делятся на тесты достижений и личностные. К первым относятся тесты интеллекта, школьной успеваемости, тесты на творчество, тесты на способности, сенсорные и моторные тесты. Ко вторым — тесты на установки, на интересы, на темперамент, характерологические тесты, мотивационные тесты. Однако не все тесты (например, тесты развития, графические тесты) можно упорядочить по данному признаку. По виду инструкции и способу применения различаются индивидуальные и групповые тесты. При групповом тестировании одновременно обследуется группа испытуемых. Если в тестах уровня временных ограничений нет, то в тестах на скорость они обязательны. В зависимости от того, насколько в результате тестирования проявляется субъективность исследователя различают тесты объективные и субъективные.

К объективным относятся большинство тестов достижений и психофизиологические тесты, к субъективным — проективные тесты. Это деление в определенной степени совпадает с делением на прямые и непрямые тесты, которые различаются в зависимости от того, знают или не знают испытуемые значение и цель теста.

Для проективных тестов типична ситуация, когда испытуемый не информирован о действительной цели исследования. При выполнениис заданий проективных тестов не существует «правильных» ответов. В зависимости от представленности в тесте речевого компонента различаются тесты вербальные и невербальные. Вербальным, например, является тест на словарный запас, невербальным — тест, требующий в качестве ответа определенных действий.

По формальной структуре различаются тесты простые,т.е. элементарные, результатом которых может быть единственный ответ, и тесты сложные, состоящие из отдельных подтестов, по каждому из которых должна быть дана оценка. При этом могут высчитываться и общие оценки. Комплекс нескольких единичных тестов называют тестовой батареей, графическое изображение результатов по каждому подтесту — тестовым профилем. Нередко к тестам относят опросники, удовлетворяющие ряду требований, предъявляемых обычно к данному методу сбора психологической или социологической информации.

В последнее время все большее распространение получают критериально-ориентированные тесты, позволяющие оценивать испытуемого не в сопоставлении со среднестатичтияескими данными популяции, а по отношению к заранее заданной норме. Критерием оценки в таких тестах является степень приближения результата тестирования индивида к так называемой «идеальной норме».

Разработка теста состоит из четырех этапов.

На первомэтапе развивается исходная концепция с формулировкой основных пунктов испытания или основных вопросов, носящих предварительный характер;

На втором — производится отбор предварительных пунктов испытания с из последующей селекцией и приведением к окончательному виду, осуществляется одновременно оценка по качественным критериям надежности и валидности;

На третьем этапе тест проверяется повторно на той же самой популяции;

На четвертом — калибруется по отношению к возрасту, уровню образования и другим признакам популяции.

На всех этапах разработки теста необходимо учитывать:

а) диагностируемое свойство личности (размер, положение, индикатор) или только наблюдаемые его пpоявления (напpимеp, способности, уpовень знаний, темпеpамент, интеpесы, установки);

б) связанную с этим валидизацию метода, т.е. опpеделение того, насколько он измеpяет тpебуемое свойство;

в) величину выбоpки из популяции, на котоpой должна пpоводиться оценка метода;

г) стимулиpующий матеpиал (таблички, изобpажения, игpушки, фильмы);

д) влияние исследователя в пpоцессе инстpуктиpования, постановки задач, pазъяснений, ответов на вопpосы;

е) условия ситуации;

ж) такие фоpмы поведения испытуеого, котоpые свидетельствуют об измеpяемом свойстве;

з) шкалиpование pелевантных фоpм поведения;

и) сведение pезультатов по отдельным измеpяемым пунктам в общие значения (напpимеp, суммиpование ответов типа «Да»);

к) фоpмулиpовку pезультатов в ноpмиpованной шкале оценок.

Одним из вариантов теста может быть опросник, но при условии, что он отвечает требованиям, предъявляемым к тестам. Опросник — это сборник вопросов, которые выбираются и располагаются по отношению друг к другу в соответствии с требуемым содержанием. Опросники используются, например, в целях психодиагностики, когда от испытуемого требуется самооценка его поведения, привычек, мнений и т.д. При этом испытуемый, отвечаяя на вопросы, выражает свои положительные и отрицательные предпочтения. С помощью опросников можно измерять у испытуемых и оценки ими других людей. Задание обычно выступает, как прямая реакция на вопросы, на которые надо ответить путем сожаления или опровержения. Возможности для ответа в большинстве случаев заданы и требуют лишь отметки в виде крестика, крижочка и т.п. Недостаток опросника состоит в том, что испытуемый может симулировать или диссимулировать те или иные свойства личности. Преодолеть указанный недостаток (хотя и не полностью) исследователь может посредством контрольных вопросов, контрольных шкал, шкал «лжи». Опросники применяются преимущественно для диагностики характера, диагностики личности (например, экстроверсии — интроверсии, интересов, установок, мотивов).

Диагностика личности — совокупность методов, позволяющих распознать ее внеинтеллектуальные свойства, носящие характер относительно устойчивых диспозиций. Для таких свойств личности, как экстраверсия — интроверсия, доминирующий мотив, заторможенность, возбудимость, ригидность, разработан ряд диагностических методов (опросники и проективные тесты), с помощью которых можно определить выраженность этих свойств. При конструировании таких методов, как правило, пользуются факторным анализом (Г. Айзенк, Дж.Каттел, Дж. Гилфорд) и конструктивной валидизацией.

На современном этапе в прикладной социологии чаще всего используются тестовые методики, заимствованные из социальной психологии, касающиеся изучения качеств личности. Появляются тесты, специально разработанные социологами. Эти тесты часто используются в социологических анкетах.

Тест

— это проба, испытание, один из способов психологической диагностики уровня развития психических процессов и свойств человека. Психологические тесты представляют собой определенную систему заданий, надежность которых испытывается на определенных возрастных, профессиональных, социальных группах и оценивается и стандартизируется с помощью специального математического (корреляционного, факторного и др.) анализа.

Различают тесты для изучения интеллектуальных способностей, уровня умственного развития личности и тесты успеваемости. С их помощью можно выяснить уровень развития отдельных психических процессов, уровни усвоения знаний, общего умственного развития личности. Тесты как стандартизированные методы дают возможность сравнивать уровни развития и успешности подопытных требованиям школьных программ и профессиограммы различных специальностей.

С целью избежания ошибок при использовании тестов как метода психологического исследования их содержание должно соответствовать исследуемому явлению (умственной деятельности, вниманию, памяти, воображении и т.п.) и не требуется для выполнения специальных знаний. Содержание теста и инструкция к его исполнению должны быть максимально четкими и понятными. Результаты тестового исследования нельзя оценивать как абсолютные показатели умственных возможностей личности. Они являются лишь показателями уровня развития определенных качеств на момент исследования по конкретным условиям жизни, обучения и воспитания личности.

В психологии, в частности в педагогической практике, широко применяют метод опроса

, когда нужно выяснить уровень понимания подопытным задач, жизненных ситуаций, употребляемых в обучении и практической деятельности понятий (естественнонаучных, технических, социальных) или когда нужна информация об интересах, взглядах, чувствах, мотивах деятельности и поведения личности. К наиболее распространенным разновидностям опроса как метода психологического исследования относятся беседа, интервью, анкетные и социометрические исследования

.

дним из видов эмпирических методов является тестирование.

Тест – кратковременное задание, выполнение которого может служить показателем совершенства некоторых психических функций. Задачей тестов является не получение новых научных дачных, а испытание, проверка.

Тесты – более или менее стандартизированные кратковременные испытания свойств личности. Существуют тесты, направленные на оценку интеллектуальных, перцептивных способностей, двигательных функций, личностных особенностей, порога возникновения тревоги, досады в определенной ситуации или интереса, проявляемого к тому или иному виду активности. Хороший тест – результат большой предварительной экспериментальной проверки. Теоретически обоснованные и экспериментально апробированные тесты имеют научное (дифференциация испытуемых по уровню развития того или иного свойства, особенностей и т. п.) и, главное, практическое (профотбор) значение.

Наиболее широко известны и популярны личностные тесты, направленные на определение уровня интеллектуального развития личности. Однако в настоящее время они все меньше и меньше применяются для отбора, хотя первоначально были созданы именно для этого. Такое ограничение применения данных тестов может быть объяснено целым рядом причин. Но именно благодаря их использованию, критике по поводу злоупотребления тестами и мерам, предпринятым для их улучшения, стали значительно лучше понимать сущность и функционирование интеллекта.

При разработке первых тестов были выдвинуты два основных требования, которым должны удовлетворять «хорошие» тесты: валидность и надежность.

Валидность теста заключается в том, что он должен оценивать именно то качество, для которого предназначен.

Надежность теста заключается в том, что его результаты воспроизводятся с хорошим постоянством у одного и того же человека.

Также очень важным является требование нормализации теста. Это означает, что для него в соответствии с данными испытания эталонной группы должны быть установлены нормы. Такая нормализация может не только четко определить группы лиц, к которым может быть применен данный тест, но и располагать результаты, получаемые при тестировании испытуемых, на кривой нормального распределения эталонной группы. Очевидно, было бы нелепо использовать нормы, полученные на студентах университета, для оценки (с помощью тех же тестов) интеллекта детей начальной школы, или применить нормы для детей из западных стран при оценке умственных способностей молодых африканцев или азиатов.

Таким образом, критерии интеллекта в такого рода тестах обусловливаются преобладающей культурой, т. е. теми ценностями, которые первоначально сложились в западно-европейских странах. При этом не учитывается, что у кого-то могут быть совершенно иное семейное воспитание, иной жизненный опыт, иные представления (в частности, о значении теста), а в некоторых случаях и плохое владение тем языком, на котором говорит большинство населения.

Тестирование — это метод психологической диагностики, использующий стандартизированные вопросы и задачи (тесты), имеющие определенную шкалу значений. Существуют три основные сферы тестирования: а) образование — в связи с увеличением продолжительности обучения и усложнением учебных программ; б) профессиональная подготовка и отбор — в связи с темпом роста и усложнением производства; в) психологическое консультирование — в связи с ускорением социодинамических процессов.

Тестирование позволяет с известной вероятностью определить актуальный уровень развития у индивида необходимых навыков, знаний, личностных характеристик. Сам процесс тестирования может быть разделен на следующие этапы: 1) выбор теста с учетом цели и степени его достоверности; 2) его проведение определяется инструкцией к тесту; 3) интерпретация результатов. На всех трех этапах нужен профессионализм, участие или консультация психолога.

Тест (англ. test — проба, испытание, проверка) — стандартизированное, часто ограниченное во времени испытание, предназначенное для установления количественных или качественных индивидуально-психологических различий.

Существуют разнообразные классификации тестов. Они могут подразделяться:

1) по особенностям используемых тестовых задач на тесты вербальные и тесты практические;

2) по формам процедуры обследования — на тесты групповые и индивидуальные;

3) по направленности — на тесты интеллекта и тесты личности;

4) в зависимости от наличия или отсутствия временных ограничений — на тесты скорости и тесты результативности;

5) тесты различаются также по принципам конструирования, например, в последние десятилетия активно разрабатываются компьютерные тесты.

Вербальные тесты — тип тестов, в которых материал тестовых задач представлен в словесной (вербальной) форме. Основным содержанием работы испытуемого являются операции с понятиями, мыслительные действия в словесно-логической форме. Вербальные тесты чаще всего направлены на измерение способности к пониманию словесной информации, навыков оперирования грамматическими языковыми формами, овладения письмом и чтением, также распространены среди тестов интеллекта, тестов достижений и при оценке специальных способностей (например, тесты творческих способностей, составление рассказов и т.д.).

Практические (невербальные) тесты — тип тестов, в которых материал тестовых задач представлен заданиями в наглядной форме (например, составление фигур, дополнение изображения, определенные действия по образцу, составление изображения из кубиков или перерисовывание).

Тесты групповые — предназначены для одновременного обследования группы испытуемых. Число одновременно тестируемых лиц ограничивается, как правило, возможностями контроля и наблюдения со стороны обследующего. Обычно максимально допустимое количество лиц в обследуемой группе — 20-25 человек. Такая форма обследования для детей является более привычной, так как напоминает естественные условия обучения и осуществления контроля знаний в классе, и поэтому часто используется школьными психологами.

Следующая разновидность тестов — индивидуально-ориентированные; они реализуют индивидуальный подход к диагностике психологических особенностей и поведения испытуемого.

Тесты интеллекта (лат. intellectus — понимание, познание), или тесты общих способностей, предназначены для измерения уровня интеллектуального развития и являются одними из наиболее распространенных в психодиагностике.

Тесты специальных способностей — группа психодиагностических методик, предназначенных для измерения уровня развития отдельных аспектов интеллекта и психомоторных функций, преимущественно обеспечивающих эффективность в конкретных, достаточно узких областях деятельности. Обычно различают следующие группы способностей: сенсорные, моторные, технические (механические) и профессионализированные (счетные, музыкальные, скорости чтения и понимания прочитанного и др.). Наибольшее распространение получили комплексные тестовые батареи способностей.

Разновидностью тестов способностей можно считать тесты креативности (лат. creatio — сотворение, создание) — группа психодиагностических методик, предназначенных для измерения творческих способностей личности (способности порождать необычные идеи, отклоняться от традиционных схем мышления, быстро решать проблемные ситуации).

Тесты личностные — группа тестов, направленных на измерение неинтеллектуальных проявлений личности. Тесты личностные — понятие собирательное, включающее в себя методы психодиагностики, с помощью которых измеряются различные стороны личности индивида: установки, ценностные ориентации, отношения, эмоциональные, мотивационные и межличностные свойства, типичные формы поведения. Известно несколько сот разновидностей личностных тестов. Они обычно имеют одну из двух форм: объективные тесты действия и ситуационные тесты. Объективные тесты действия представляют собой относительно простые, четко структурированные процедуры, ориентирующие обследуемого на выполнение какой-либо задачи. Особенностью ситуационных тестов является помещение обследуемого в ситуации, близкие к реальным.

Компьютерные тесты, несмотря на их широкое распространение и на наличие определенных плюсов (автоматизация обработки, уменьшение эффекта воздействия экспериментатора), недостаточно гибки в интерпретации данных и не могут полностью заменить работу профессионального психолога.

Тесты скорости (англ. speed tests) — тип психодиагностических методик, в которых основным показателем продуктивности работы испытуемых является время выполнения (объем) задач тестовых. Такие тесты обычно включают большое количество однородных заданий (пунктов).

Тесты достижений направлены на оценку достигнутого уровня развития навыков, знаний и умений индивида, как правило, после завершения обучения. Они относятся к наиболее многочисленной группе психодиагностических методик (по числу конкретных тестов и их разновидностей).

Кроме того, существуют и тесты, ориентированные на социально-психологический норматив или общественно заданный объективный содержательный эталон (например, ШТУР — школьный тест умственного развития).

В последнее время все большую популярность приобретает выделившийся из лабораторного психологического экспериментаметод тестирования.

Термин «тест» (по-английски — задача, или проба) был введен в 1890 г. в Англии. Тесты получили широкое распространение в детской психологии после 1905 г., когда во Франции были разработаны серии тестов для определения одаренности детей, и в практике психодиагностики после 1910 г., когда в Германии была разработана серия тестов для профессионального отбора.

Применяя тесты, можно получить относительно точную количественную или качественную характеристику изучаемого явления. От других методов исследования тесты отличаются тем, что предполагают четкую процедуру сбора и обработки первичных данных, а также своеобразие их последующей интерпретации. С помощью тестов можно изучать и сравнивать между собой психологию разных людей, давать дифференцированные и сопоставимые оценки.

Наиболее распространенные варианты теста: тест-опросник, тест-задание, проективный тест.

Тест-опросник

основан на системе заранее продуманных, тщательно отобранных и проверенных с точки зрения их валидности и надежности вопросов, по ответам на которые можно судить о психологических качествах испытуемых.

Тест-задание

предполагает оценку психологии и поведения человека на базе того, что он делает. В тестах этого типа испытуемому предлагается серия специальных заданий, по итогам выполнения которых судят о наличии или отсутствии и степени развития (выраженности, акцентуации) у него изучаемого качества.

Данные типы тестов применимы к людям разного возраста и пола, принадлежащим к различным культурам, имеющим разный уровень образования, любые профессии и жизненный опыт — в этом их положительная сторона. Но вместе с тем имеется и существенный недостаток, состоящий в том, что при использовании тестов испытуемый по собственному желанию может сознательно повлиять на получаемые результаты, особенно если он заранее знает, как устроен тест и каким образом по результатам будут оценивать его психологию и поведение. Кроме того, такие тесты неприменимы в тех случаях, когда изучению подлежат психологические свойства и характеристики, в существовании которых испытуемый не может быть полностью уверен, не осознает или сознательно не хочет признавать их наличие у себя. Такими характеристиками являются, например, многие отрицательные личностные качества и мотивы поведения.

В этих случаях обычно применяютсяпроективные тесты.

В основе их лежит механизм проекции, согласно которому неосознаваемые собственные качества, особенно недостатки, человек склонен приписывать другим людям. Такие тесты предназначены для изучения психологических и поведенческих особенностей людей, вызывающих негативное отношение. Применяя тесты подобного типа, о психологии испытуемого судят на основании того, как он воспринимает и оценивает ситуации, психологию и поведение людей, какие личностные свойства, мотивы положительного или отрицательного характера он им приписывает.

Пользуясь проективным тестом, психолог с его помощью вводит испытуемого в воображаемую, сюжетно неопределенную ситуацию, подлежащую произвольной интерпретации. Такой ситуацией может стать, например, поиск определенного смысла в картинке, где изображены неизвестно какие люди, непонятно чем занятые. Нужно ответить на вопросы, кто эти люди, чем они озабочены, о чем думают и что произойдет дальше. На основании содержательной интерпретации ответов судят о собственной психологии отвечающих.

Тесты проективного типа предъявляют повышенные требования к уровню образованности и интеллектуальной зрелости испытуемых, и в этом состоит основное практическое ограничение их применимости. Кроме того, такие тесты требуют достаточно большой специальной подготовки и высокой профессиональной квалификации самого психолога.

Еще одна важная проблема, относящаяся практически ко всем без исключения типам тестов, в процессе проведения самой процедуры тестирования заключается в формальной, поверхностной интерпретации получаемых результатов эксперимента, в сознательном отказе исследователя от познания сущности изучаемого явления и подмене ее случайным итогом выполнения задания; в фетишизации математической обработки формальных результатов «тестовых испытаний».

Данная проблема непосредственно связана с ошибочными взглядами метафизической функциональной психологии, которая рассматривает каждую «психическую функцию» как нечто неизменное, «всегда само себе равное» и не связанное ни с целями и условиями деятельности человека, ни с другими психическими функциями, ни с особенностями личности в целом. В соответствии с этим тесты нацелены только на учет количественного изменения «уровня развития» каждой отдельной функции — психометрию.

Сами задачи и задания (тесты различных типов) могут при правильном их применении давать весьма ценный материал для психологического анализа, однако неподготовленный в профессиональном отношении исследователь не сможет дать ему адекватную оценку и эффективно применить главный принцип практического психолога «не навреди».

Весьма ошибочным (а нередко и приводящим на практике к весьма печальным последствиям) является мнение, что любой человек, купив популярную книгу с психологическими тестами и бегло ознакомившись с ее содержанием, может представляться окружающим психологом и заниматься тестированием на профессиональном уровне.

Таким образом, порочным является не сам тест, а его неправильное использование.

Социометрия: исследование межличностных отношений в группе.

Социометрическая техника, разработанная Дж. Морено, применяется для диагностики межличностных и межгрупповых отношений в целях их изменения, улучшения и совершенствования. С помощью социометрии можно изучать типологию социального поведения людей в условиях групповой деятельности, судить о социально-психологической совместимости членов конкретных групп.

Социометрическая процедура может иметь целью:

а) измерение степени сплоченности-разобщенности

в группе;

б) выявление «социометрических позиций», т. е. соотносительного авторитета членов группы по признакам симпатии-антипатии

, где на крайних полюсах оказываются «лидер» группы и «отвергнутый»;

в) обнаружение внутригрупповых подсистем, сплоченных образований, во главе которых могут быть свои неформальные лидеры.

Использование социометрии позволяет проводить измерение авторитета формального и неформального лидеров для перегруппировки людей в командах так, чтобы снизить напряженность в коллективе, возникающую из-за взаимной неприязни некоторых членов группы. Социометрическая методика проводится групповым методом, ее проведение не требует больших временных затрат (до 15 мин.). Она весьма полезна в прикладных исследованиях, особенно в работах по совершенствованию отношений в коллективе. Но она не является радикальным способом разрешения внутригрупповых проблем, причины которых следует искать не в симпатиях и антипатиях членов группы, а в более глубоких источниках.

Надежность процедуры зависит прежде всего от правильного отбора критериев социометрии, что диктуется программой исследования и предварительным знакомством со спецификой группы.

Тест — это особый вид неэкспериментального исследования, представляющий собой специальное задание или систему заданий. Испытуемый выполняет задание, время выполнения которого обычно учитывают. Тесты применяют при исследовании способностей, уровня умственного развития, навыков, уровня усвоения знаний, а также при изучении индивидуальных особенностей протекания психических процессов.

Тестирование — обычно ограниченное во времени испытание, с помощью которого измеряется уровень развития или степень выраженности некоторых психических свойств личности, групп или общностей.

Классификация тестов:

- 1) по форме:

- а) устные и письменные;

- б) индивидуальные и групповые;

- в) аппаратурные и бланковые;

- г) предметные и компьютерные;

- д) вербальные и невербальные (выполнение заданий опирается на невербальные способности (перцептивные, моторные), а речевые способности испытуемых включаются в них только в плане понимания инструкций. К невербальным тестам относятся большинство аппаратурных тестов, предметных, рисуночных и т. п.);

- 2) по содержанию:

- а) изучающие свойства интеллекта;

- б) способности;

- в) отдельные характеристики личности и т. д.;

- 3) по целям тестирования:

- а) тесты для самопознания не являются строго научными, имеют небольшой объем, их отличает простота тестирования и подсчета результатов, они публикуются в популярных газетах, журналах, книжных изданиях;

- б) тесты для диагностирования специалистом являются наиболее строгими в плане стандартизации процедуры тестирования и структуры, содержания тестовых заданий (стимульного материала), а также обработки информации и ее интерпретации, для них характерна валидность, они должны иметь нормативы по базовым группам;

- в) тесты для экспертизы проводятся по инициативе официальных лиц (например, администрации, желающей проверить своих сотрудников на профессиональную пригодность или нанять на работу наиболее достойных, имеющих наилучшие результаты тестовых испытаний), требования аналогичны требованиям, предъявляемым к тестам для специалистов. Особенностью данных тесов является использование вопросов, минимизирующих неискренние ответы;

- 4) по временным ограничениям:

- а) тесты, учитывающие скорость выполнения заданий;

- б) тесты результативности;

- 5) по методическому принципу, положенному в основу методики:

- а) объективные тесты;

- б) методики стандартизированного самоотчета, в том числе:

- — тесты-опросники состоят из нескольких десятков вопросов (утверждений), относительно которых испытуемые выносят свои суждения (как правило, «да» или «нет», реже трехальтернативный выбор ответов);

- — открытые опросники, предполагающие последующий кон

тент-анализ;

- — шкальные техники, построенные по типу семантического дифференциала Ч. Осгуда, методики классификации;

- — индивидуально-ориентированные техники типа ролевых репертуарных решеток;

- в) проективные техники, в которых, стимульный материал, предъявляемый испытуемым, характеризуется неопределенностью, предполагающей самые разнообразные трактовки (тест Роршаха, ТАТ, Сонди и др.);

- г) диалогические (интерактивные) техники (беседы, интервью, диагностические игры).

Требования к тестовым методам исследования:

- 1) репрезентативность (представительность) — это возможность распространения результатов, полученных при исследовании выборочной совокупности объектов, на всю совокупность этих объектов;

- 2) однозначность методики — характеризуется тем, в какой степени получаемые с ее помощью данные отражают изменения именно и только того свойства, для оценки которого данная методика применяется Обычно это качество проверяется повторными измерениями;

- 3) валидность (обоснованность) — это обоснованность выводов, полученных в результате применения данной методики;

- 4) точность — способность методики чутко реагировать на малейшие изменения оцениваемого свойства, происходящие в ходе социально-психологического диагностического эксперимента;

- 5) надежность — возможность получения с помощью данной методики устойчивых показателей.

Тестовое исследование отличается сравнительной простотой процедуры, оно кратковременно, проводится без сложных технических приспособлений, требует самого простого оснащения (часто это просто бланк с текстами задач). Результат решения теста допускает количественное выражение и тем самым открывает возможность математической обработки. Отметим и то, что в процессе тестовых исследований не учитывается влияние многочисленных условий, которые так или иначе влияют на результаты, — настроение испытуемого, его самочувствие, отношение к тестированию. Неприемлемыми являются попытки с помощью тестов установить предел, потолок возможностей данного человека, прогнозировать, предсказывать уровень его будущих успехов.