| Центр | Екатериноград |

| Образована | 5 мая 1785 |

| Упразднена | 31 декабря 1796 года |

| Преемственность: | |

| ← Астраханская губерния Астраханская губерния → |

Кавказское наместничество — особый орган административно-территориального управления в Российской империи. Возглавлялось Наместником, назначаемым Императором, осуществлявшим полноту его гражданской власти (кроме законодательной) и подчинявшимся ему непосредственно.

Наместники Кавказа в то же время обладали крупными военными чинами и должностями в регионе.Территория под юрисдикцией Наместничества называлась Кавказским краем.

Содержание

- 1 История

- 1.1 Первое наместничество

- 1.1.1 Генерал-губернаторы

- 1.2 Второе наместничество

- 1.2.1 Наместники

- 1.3 Кавказская администрация

- 1.3.1 Главноначальствующие

- 1.4 Третье наместничество

- 1.4.1 Наместники

- 1.1 Первое наместничество

- 2 Литература

- 3 Ссылки

- 4 См. также

История

Первое наместничество

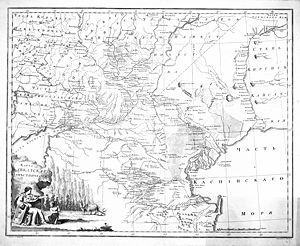

Кавказское наместничество в 1792 г.

Кавказское наместничество в 1792 г.

Первоначально (5 мая 1785 — 31 декабря 1796) состояло из Астраханской и Кавказской губерний. Ставка Наместника Кавказа располагалась в Екатеринограде (ныне станица Екатериноградская), с 30 апреля 1790 года — в Астрахани. Территория наместничества охватывала степи между нижними течениями Волги и Дона и часть Северного Кавказа до Кубани и Терека. В 1796 наместничество упразднено.

Генерал-губернаторы

| Генерал-губернаторы Кавказского наместничества (5 мая 1785 — 31 декабря 1796) | |||

|---|---|---|---|

| Даты в должности | ФИО | Годы жизни | Должность |

| 1785-1787 | Павел Сергеевич Потёмкин | 1743—1796 | генерал-губернатор |

| 1787-1788 | Пётр Абрамович Теккели | ?-1793 | генерал-губернатор |

| 1788-1788 | Иван Петрович Салтыков | 1730-1805 | генерал-губернатор |

| 1788-1790 | Антон Богданович де Бальме | 1741-1790 | генерал-губернатор |

| 1790-1796, 1796-1798, 1806-1809 | Иван Васильевич Гудович | 1732—1820 | генерал-губернатор |

| 31 декабря 1796 | Кавказское наместничество упразднено | ||

| 1796-1798 | Валериан Александрович Зубов | 1771-1804 | генерал-губернатор |

| 1798-1799 | Морков (Марков), Ираклий (Иринарх) Иванович | 1753-1829 | генерал-губернатор |

| 1799-1801 | Киселев, Дмитрий Иванович | 1761-1820 | генерал-губернатор |

| 1801-1801 | Князь Ураков | ?-? | генерал-губернатор |

Главнокомандующие на Кавказе[1]

- Кнорринг, Карл Фёдорович 1801-1802

- Павел Цицианов 1802-1806

- Иван Гудович 1806-1809

- Александр Тормасов 1809-1811

- Филипп Паулуччи 1811-1812

- Николай Ртищев 1812-1816

- Алексей Ермолов 1816-1827

- Иван Паскевич 1827-1831

- Григорий Розен 1831-1838

- Евгений Головин 1838-1842

- Александр Нейдгардт 1842-1844

Второе наместничество

| Центр | Тифлис |

| Образована | 27 декабря 1844 года |

| Упразднена | 22 ноября 1881 года |

| ← Грузино-Имеретинская губерния ← Армянская область ← Каспийская область |

27 декабря 1844 года на территориях Кавказа, вошедших в состав Российской империи (в т. ч. Грузинская губерния, Армянская область, Каспийская область) было вновь учреждено Кавказское наместничество с центром в Тифлисе.

С 27 декабря 1844 года оно состояло из одной губернии и двух областей:

- Грузино-Имеретинская губерния (Тифлис)

- 28 февраля 1847 преобразована в Тифлисскую губернию

- Армянская область (Эривань)

- 9 июня 1849 преобразована в Эриванскую губернию

- Каспийская область (Шемаха)

- 1846 Дербентская (Дербент) и Шемахинская губернии

- 30 мая 1860 Дербентская губерния упразднена, образована Дагестанская область (Дербент) и Джаро-Белоканский (Закатальский) округ

- 2 декабря 1859 Шемахинская губерния переименована в Бакинскую губернию (Баку)

- 1846 Дербентская (Дербент) и Шемахинская губернии

- 17 августа 1866 образован Сухумский отдел (Сухум)

- 1867 образован Черноморский округ

- 1868 образована Елизаветпольская губерния (Елизаветполь)

- 1878 образованы Батумская область (Батум) и Карская область (Карс)

Наместничество просуществовало по 1883 год.

Наместники

| Наместники Кавказа (27 декабря 1844—1883) | |||

|---|---|---|---|

| Даты в должности | ФИО | Годы жизни | Должность |

| 27 декабря 1844 — 1 марта 1854 | Михаил Семёнович Воронцов | 1782—1856 | Наместник |

| 1 марта 1854—1854 | Николай Андреевич Реад | 1793—1855 | исправляющий должность Наместника |

| 1854—1854 | князь Василий Осипович Бебутов | временно исправляющий должность Наместника | |

| 29 ноября 1854 — 22 июля 1856 | Николай Николаевич Муравьёв-Карсский | 1794—1866 | Наместник |

| 22 июля 1856 — 6 декабря 1862 | Александр Иванович Барятинский | 1815—1879 | Наместник |

| 6 декабря 1862 — 23 июля 1881 | великий князь Михаил Николаевич | 1832—1909 | Наместник |

| 22 ноября 1881 | Кавказское наместничество упразднено de facto |

Кавказская администрация

22 ноября 1881 Кавказское наместничество фактически упразднено, образована Кавказская администрация во главе с главноначальствующим гражданской частью, он же одновременно главнокомандующий и наказной атаман казачьих войск.

Главноначальствующие

| Главноначальствующие Кавказской администрацией (22 ноября 1881 — 26 февраля 1905) | |||

|---|---|---|---|

| Даты в должности | ФИО | Годы жизни | Должность |

| 1 января 1882 — 3 июня 1890 | Александр Михайлович Дондуков-Корсаков | 2 сентября 1820 — 15 апреля 1893 | главноначальствующий |

| 3 июня 1890 — 6 декабря 1896 | Сергей Алексеевич Шереметев | 1836-1896 | главноначальствующий |

| 12 декабря 1896 — 1 января 1905 | Григорий Сергеевич Голицын | 20 декабря 1838 — 28 марта 1907 | главноначальствующий |

| 26 февраля 1905 | Кавказская администрация сменяется Наместничеством |

Третье наместничество

| Центр | Екатериноград |

| Преемственность: | |

| ← Кавказская губерния Закавказская Советская Федеративная Социалистическая Республика → |

Кавказское наместничество было восстановлено Высочайшим указом Правительствующему Сенату 26 февраля 1905 г. (просуществовало до 1917 года) в следующем составе:

- шесть губерний:

- Бакинская губерния

- Елисаветпольская губерния (г. Елисаветполь, современный Гянджа, Азербайджан)

- Кутаисская губерния

- Тифлисская губерния

- Черноморская губерния (г. Новороссийск)

- Эриванская губерния (г. Эривань, современный Ереван, Армения)

- пять областей:

- Батумская область

- Дагестанская область (г. Темир-Хан-Шура, современный Буйнакск)

- Карсская область

- Кубанская область (г. Екатеринодар, современный Краснодар)

- Терская область (г. Владикавказ)

- два самостоятельных округа:

- Закатальский округ

- Сухумский округ

Наместники

Глава наместничества, Наместник Его Величества на Кавказе, обладал широкими полномочиями. Он имел право решать все вопросы, которые не требовали издания новых законов. Ему принадлежали все права по определению к службе, перемещению и увольнению чиновников, их ответственности, производству в чины, награждению, назначению им пенсий (за исключением чинов Государственного контроля, Государственного банка и судебного ведомства). В чрезвычайных обстоятельствах он мог отменять постановления губернских и областных лиц Кавказского края. При наместнике находился совещательный орган — Совет, состоящий из двух специально назначенных Императором лиц, представителей министерства финансов и внутренних дел, Главного управления землеустройства и земледелия, старшего председателя Тифлисской судебной палаты и директора канцелярии наместника.

Высочайшим Указом от 22 мая 1905 была также учреждена должность Заведующего полицией на Кавказе, на правах помощника Наместника по полицейской части.

После Февральской революции 1917 года Временное правительство России сформировало из депутатов 4-й Государственной думы специальный орган по управлению Закавказьем — Особый Закавказский Комитет (ОЗАКОМ).

| Наместники Кавказа (26 февраля 1905 — 9 марта 1917) | |||

|---|---|---|---|

| Даты в должности | ФИО | Годы жизни | Должность |

| 26 февраля 1905 — 23 августа 1915 | граф Илларион Иванович Воронцов-Дашков | 27 мая 1837 — 15 января 1916 | наместник |

| 23 августа 1915 — 9 марта 1917 | великий князь Николай Николаевич Младший | 6 ноября 1856 — 5 января 1929 | наместник |

| 9 (22) марта 1917 | на Кавказе образован Особый Закавказский Комитет |

Литература

- БСЭ

- Наместничество кавказское // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- Кавказское наместничество на сайте Всемирный исторический проект Андрея Иванова

- РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ 22.10.1721-1.09.1917 на сайте Всемирный исторический проект Андрея Иванова

- Исторические карты России

- на странице библиотеки Царское Село, Кавказские календари за 1845-1917 год, полная статистика края

- Шапи Казиев. Имам Шамиль. ЖЗЛ. М., Молодая гвардия, 2010. ISBN : 5-235-02677-2

- Новицкий И. Я. Управление этнополитикой Северного Кавказа — Краснодар, 2011. — 270 с., ISBN: 978-5-94945-030-7

Ссылки

- ↑ Главноначальствующие на Кавказе

См. также

- Хронология Кавказской войны

| |

||

|---|---|---|

| Наместничества | Архангельское | Брацлавское | Виленское | Владимирское | Вознесенское | Вологодское | Волынское | Воронежское | Выборгское | Вятское | Екатеринославское | Изяславское¹ | Иркутское | Кавказское | Казанское | Калужское | Киевское | Колыванское | Костромское | Курляндское | Курское | Минское | Могилёвское | Нижегородское | Новгородское | Новгород-Северское | Олонецкое | Орловское | Пензенское | Пермское | Подольское | Полоцкое | Псковское | Ревельское | Рижское | Рязанское | Саратовское | Симбирское | Слонимское | Смоленское | Тамбовское | Тверское | Тобольское |Тульское | Уфимское | Харьковское | Черниговское | Ярославское |  |

| Губернии | Московская | Санкт-Петербургская | |

| Особые | Жилища Донских казаков | Земли Черноморских казаков | Таврическая область | |

| Связанные статьи | Российский атлас, из сорока четырех карт состоящий и на сорок два наместничества империю разделяющий | |

| ¹ Изяславское наместничество было упразднено в 1795 году. Остальные наместничества и губернии приведены по состоянию на конец царствования Екатерины II (1 декабря 1796). См. также: Административно-территориальное деление Российской империи, |

Слесаренок

И.В.

Особенности

статуса города на Кавказе в конце 19в

(на

примере города Грозного).

Важным шагом по

развитию городов России стала городская реформа Александра II, а именно, введение Высочайше

Утвержденного 16 июня 1870г. Городового Положения. «На первый взгляд, — пишет

Т. Новицкая, — реформа городского управления не была столь насущна,

поскольку только в 40-х годах XIX в. было принято Городское положение,

в соответствии с которым в городское общество вошли все сословия, проживавшие

в городе, включая дворянство, которое не участвовало в городском

самоуправлении в соответствии с Жалованной грамотой городам 1785г. Екатериной

II».[1]

Но

действие Городового положения 1840г. вначале распространялось только

на Петербург. Другие города стали ходатайствовать перед правительством

о распространении на них действия этого Положения. Хотя в 1863г. оно и

было распространенно на Москву и Одессу, еще в 1862г. Император

распорядился о подготовке нового Городового положения для всех городов

Российской империи.

Высочайше

Утвержденное 16 июня 1870г Городовое Положение, вводило внесословную буржуазную

систему самоуправления в городах России, составными частями которых выступали:

избирательное собрание, городская дума и городская управа. Городское

избирательное собрание, в отличие от дореформенного «градского

общества», созывалось 1 раз в 4 года исключительно только для выбора

гласных думы. Его составляли жители города любой сословной принадлежности и вероисповедания,

являвшиеся российскими подданными не моложе 25 лет и владевшие в пределах

города недвижимостью на праве собственности и платившие с нее сбор, или

содержавшие торгово-промышленные заведения по купеческим свидетельствам.

Избирательными правами также наделялись жители города, проживавшие в нем не

менее 2-х лет и уплачивавшие в пользу города сбор.

Правом голоса

лишались недоимщики, лишенные прав состояния по суду, также в выборах не могли

участвовать губернатор, члены губернского правления, чины полиции и лица

женского пола. Согласно Городовому положению 1870г. в каждом

городе учреждалось 3 разряда собрания избирателей. К первому относились те, кто

вносил высшие размеры городских сборов и уплачивал треть всей суммы сборов,

второй разряд составляли плательщики второй трети городских сборов, третий —

все остальные избиратели. Избранные

гласные формировали городскую думу, распорядительный орган городского

самоуправления, выбирали городскую голову и 4-х членов городской управы —

исполнительного органа.

Таким образом,

Городовое положение 1870г. обеспечивало городскому самоуправлению больше

самостоятельности, чем в предыдущие времена. В нем четко прослеживался принцип

разделения распорядительной и исполнительной властей. Примечательно то, что

городской голова возглавлял одновременно и думу и ее исполнительный орган —

управу, что обеспечивало ему особо важную роль в деятельности городского

самоуправления. Ко всему прочему, новое положение определило предмет ведения

городского самоуправления, который имел те же направления, что и раньше, —

внешнее благоустройство, меры к обеспечению продовольствия населению

(устройство рынков и базаров), здравоохранение, противопожарные меры, попечение

о народном образовании, призрение бедных. Новые, ранее отсутствовавшие в

Городовом положении, элементы составляли «попечение об ограждении и

развитии местной торговли и промышленности, об устройстве пристаней, бирж и

кредитных учреждений» и отражали новую буржуазную действительность города.

Городской думе вменялось также право устройства за счет средств города театров,

библиотек и музеев. Городской бюджет стал гораздо больше прежнего. В

1892 году произошла так называемая контрреформа, было принято новое Городовое

положение, которое повысило избирательный ценз и сузило круг избирателей до

крупных домовладельцев и предпринимателей, лишив избирательных прав мелких

домовладельцев и торговцев, приказчиков, а также священнослужителей и лиц

еврейской национальности. Малочисленность избирательных собраний не служила препятствием

для выборов. Согласно Городовому положению, выборы считались состоявшимися,

если число их участников превышало число избираемых. В случае если собрание все

же не состоялось, через 7 дней назначалось новое, и тогда выборы считались

законными при любом количестве избирателей. Выдвижение кандидата в гласные

происходило непосредственно на избирательном собрании, в список кандидатов

можно было записать любого участника собрания, также допускалось и

самовыдвижение. Выборы были закрытые, за каждого претендента на место гласного

выкладывали белый — избирательный или черный — неизбирательный шар. Побеждали

набравшие большее число голосов.

В

этом же году голова и члены управы получили права государственной службы, что

означало большие преимущества перед гласными думы, работавшими на общественных

началах. Мелочная опека губернских властей прекратилась, однако все решения

думы получали законную силу действия только после утверждения их губернатором.

А по положению 1892г. губернатор мог остановить любое решение думы, если

находил его незаконным или не отвечавшим интересам местного населения. Все

представления правительству со стороны городского самоуправления также делались

только через губернатора. [2]

Городовое

Положение, безусловно, имело как положительные, так и отрицательные стороны. Головачев

А.А. отмечал несколько соответствующих пунктов. «Городские избирательные

собрания составлялись единственно для избрания гласных городской думы (ст.16) и

не могли давать избранным лицам никаких инструкций (ст.40). Последнее правило

весьма понятно. Между обществом и его поверенным связь должна основываться на

нравственных гарантиях, общности интересов, на уверенности, что доверенное лицо

хорошо понимает эти интересы и способно действовать в их пользу, но для этого

недостает многих условий.

1.

Развития

журналистики в провинции, которая могла бы служить проводником и посредником

для обмена мыслями.

2.

Недостает

надлежащей свободы печатного слова, т.к. в провинции существует цензура не

такая, как в столице.

3.

Недостает

избирательных комитетов, и права сходок, по крайней мере, перед наступлением

выборов, что является в Европе необходимым условием выборов.

Новое положение,-

ограничивая права членов этого общества одним выбором гласных, которым

вверяется власть бесконтрольная,- выдвигает новую потребность в общественной

жизни. О необходимости сближения между избираемыми и избирателями составители

проекта не подумали».[3]

Введение

Городового Положения в городах Кавказа и Закавказья, определялось рядом

характерных особенностей. Во-первых, управление гражданской и военной властью

было сосредоточено в руках наместника Кавказского.

Наместник

управлял Кавказским краем, в состав которого вошли все российские владения на

Северном Кавказе и Закавказье, включая Кавказскую область, преобразованную в

1847 г. в Ставропольскую губернию, и Кавказскую линию. Он так же мог изменять

общие законы империи применительно к условиям региона. Подотчетен Наместник

Кавказский непосредственно императору — «Наместник Кавказский предоставляет

непосредственно Императорскому величеству: 1)Все важнейшие случаи по

гражданскому управлению края.2) Проекты новых узаконений или постановлений,

касающихся всех или многих отраслей управления в совокупности. 3) Годовые, по

установленным правилам отчеты» [4].

Введение

Городового Положения в городах Кавказа так же предоставлялось наместнику

Кавказскому, в той последовательности, которая будет необходима по местным

обстоятельствам, при этом оглашались некоторые пункты различные с пунктами

Городового Положения для остальных городов России:

1. При введении упомянутого положения

в городах, не имеющих общественных учреждений, в каждом из таковых городов

образуется особая, под председательством лица, назначенного наместником

комиссия, в составе от 6 до 12 членов избранных губернатором или лицом,

пользующимся его правами, из наиболее достойных и сведущих местных обывателей.

2. На упомянутые особые комиссии

возлагаются указанные в статьях 26-28 Городового Положения обязанности

городских дум и управ по производству подготовительных к выборам гласных работ,

за исключением утверждения разделения избирателей на разряды, которые, по

применению к пункту 2ст.2. Высочайше Утвержденное 16 июня 1870г мнение

Государственного Совета, предоставляется губернаторам или лицам, пользующимся

их правами.

«В Избирательных

собраниях председательствует председатель особой комиссии. На председателя

особой комиссии возлагается также исправление должности городского головы в

течение срока, определяемого каждый раз Наместником, но не дольше 4-х лет от

ведения в городе Городового Положения. По истечении сего срока, упомянутая

должность замещается, на общем основании, по выбору городской думы»[5].

На наместника

возлагались полномочия решать вопросы:

а) Определить, какие именно из

предметов ведомства городского общественного управления ( ст.2 Городового

Положения) могут быть отданы городским учреждениям немедленно, а какие должны

быть введены постепенно, по мере подготовки местного населения и самих

общественных учреждений к ведению городского хозяйства. б) Издать при введении

Городового Положения необходимые для руководства инструкции, которые не

противоречат существующему законодательству. А так же общественные учреждения

по вопросам, которые по Городовому Положению должны решаться министрами, должны

обращаться к Наместнику Кавказскому.

Существовали

особенности и в сроке службы «Срок службы во всех должностях в Кавказском и

Закавказском крае, зависящих от городских выборов в тех городских поселениях,

ограничивается одним только годом; если же по истечении года депутат добровольно

пожелает остаться и общество не будет тому противиться, то ему предоставляется

сие право»[6]

Не было различий

по национальности «Городские головы в городах, состоящих из разноплеменных

народов, выбираются по баллам из всех назначенных предварительно гласных и

кандидатов от каждого общества.[7]

Интеграция российского административного управления в городах Кавказа

имела ряд характерных особенностей, не только отмеченных в Городовом Положении

1870г и 1882г, но и вытекающих из особенностей политико-административного

управления Кавказом. Так, например, в период с1852 — 1883 гг. на Кавказе

существовала система военно-народного управления. Проект режима

военно-народного управления был разработан Главным штабом Кавказской армии в

конце Кавказской войны. Впервые оно было опробовано на практике в 1852г. в

Чечне. Позднее его принципы вошли в «Особую инструкцию для управления горцами».

Основные принципы и порядок управления горцами по новой системе определяла

инструкция для окружных начальников Левого крыла Кавказской линии, утвержденная

Барятинским. Согласно § 28 «Положения» 1860

г., горцам-мусульманам было «даровано право, управляться по адату и шариату и

по особым правилам, постепенно составляемым, на основании опыта и развивающейся

в них потребности»[8]

.

Завершение периода военно-народного управления совпадает с процессом

ослабления власти наместника, упразднением кавказского наместничества в 1883

г. Главой кавказской администрации стал главноначальствующий гражданской

частью на Кавказе.[9]

Кроме того,

вводится новое административное управление и устройство Кавказа. Созданный в 1865

г. Временный комитет по вопросам административного устройства края выработал и

представил на обсуждение Государственного Совета проект по устройству Терской

области, который был утвержден указом императора Александра II 30 декабря 1869

г. Новое управление получило название «гражданского»[10]. Так же Александр II указывает: «Терскую область разделить на семь

округов: Георгиевский, Владикавказский, Грозненский, Аргунский, Веденский,

Кизлярский и Хасавьюртовский, назначив средоточие окружных управлений в

городах: Георгиевске, Владикавказе, крепости Грозной и укреплениях: Ведень,

Шатой, в Городе Кизляре, укреплении Хасав-Юрт, причем крепость Грозную

переименовать в город…»[11].

Рассмотрим введение

Городового Положения в городе Грозном. 30 декабря 1869 года (11 января 1870

года по новому стилю) Указом Сената был учрежден город Грозный. Две слободы,

размещенные по обеим сторонам реки Сунжи, насчитывавшие в то время около 4

тысяч жителей, были объединены. Указ был опубликован 3 февраля 1870 года, а

«Положение о городе Грозном», в котором жителям его (для привлечения населения)

предоставлялся ряд льгот, утверждено наместником Кавказа 6 ноября.

С 1 января 1871г.

вводилось в действие новое административное устройство Терской области. «С

этого времени, — говориться в циркуляре, крепость Грозная переименовывается в

город со введением в оном упрощенного общественного управления»[12] А упрощение это

заключалось в том, что как и в других городах, т.н. национальных окраинах,

введение полного, «неурезанного» Городового Положения, откладывалось в долгий

ящик. В Грозном оно начало действовать только в начале 90-х, а первые выборы в

городскую думу состоялись лишь в 1895г.

Население города

быстро росло, а количество избирателей увеличивалось не намного. Так в 1895г. –

в Грозном было всего 563 избирателя, в 1904г. – 558, в 1908г. – 615, а в 1912г.

– 955. Если в 1895г. на 28 жителей города приходился один избиратель, то в

1912г. уже из 34 грозненцев, только один имел право избирать и быть избранным.[13]

Город рос,

главным образом, за счет рабочих-нефтянников, а они не имели право голоса. По

существующему закону, к выборам в городское самоуправление допускались лица,

имеющие собственный дом (ценз оседлости), содержащие, кроме того,

торгово-промышленные предприятия I и II гильдии или имеющие

соответствующий капитал (имущественный ценз) и при этом достигшие 25-летнего

возраста (возрастной ценз). Женщины не имели права голоса. Акционерные

общества, компании и тресты, допускались к выборам как юридические лица и

голосовали через своего представителя.

Грозненские

избиратели делились на три «партии»: «купцы» (крупные торговцы, промышленники),

«интеллигенция» (городская аристократия – управляющие заводами и фирмами,

крупные землевладельцы) и «огородники» (зажиточные крестьяне, средние

землевладельцы). Каждая из «партий» боролась своими методами. «Купцы» пускали в

ход деньги, «интеллигенция» прессу, а «огородники» как наиболее многочисленная

группа избирателей просто торговали своими голосами.

Городовое

положение просуществовало до революции 1917 года. В 1917 году временное

правительство сделало попытку реформы местного самоуправления, были приняты: 21

мая 1917 года постановление о волостном земском управлении и временные правила

о производстве выборов губернских и уездных земских гласных[14]. Но осуществить эту

реформу не удалось в связи с последовавшей революцией.

Введение

Городового положения в городах Кавказа свидетельствовало об окончательном

разрушении системы военно-народного управления, о замене военного управления Кавказом

на управление гражданское. В Целом, Городовое положение изменило статус города

на Кавказе, вывело города на ступень самостоятельной административной единицы.

Сведения об

авторе: Слесаренок И. В. соискатель кафедры ИТГП СевКавГТУ. Тел. 89197493385

Нормативно-правовая адаптация институтов административного управления во второй половине XIX века в Карачае

В статье исследуется история взаимоотношений России и горских народов с позиции интеграционных процессов. Автор выявляет состояние традиционных устоев жизни горских народов и роль адата в организации управления национальными окраинами во второй половине XIX века, показывает порядок укрепления административных институтов и политической позиции российских властей в Карачае.

Процесс интеграции горского населения Кавказа в административноправовое поле Российской империи во второй половине XIX века отмечен заметными изменениями в формах и методах управления, в частности введением новой управленческой структуры в виде приставств и принятием целого ряда нормативных положений в этом направлении, утверждением системы военно-народного управления на основе «Положений», выработанных Александром II, от 2 декабря 1857 года и 1 апреля 1858 года, предоставлением командующим войскам более широких прав в управлении краем, помимо военных прерогатив, созданием Отделения по управлению горскими народами20ЦГА КБР. Ф. 16. Д. 1612. Л. 11, 2-3, 5, 10, 8-8-об., 12-12-об., распространением на Кавказе судебных уставов от 1864 года, которые так и не коснулись горского населения, введением в 1871 г. гражданского управления, включением горских народов в 1880-е годы в состав казачьих отделов и т. д.

В качестве первой формы правления на завоеванных территориях, в том числе и в Карачае, выступают приставства. В поисках оптимальной формы правления российские власти без учета этнической принадлежности объединяли горские народы в одной и той же управленческой структуре.

Приставства были не очень удобной формой правления, так как объединяли в своем составе далеко не родственные горские народы, сильно отличавшиеся по языку и по территории проживания. Были случаи, когда один и тот же народ «раскидывали» по нескольким управлениям. И это неудивительно, так как приставские управления создавались спонтанно, в спешке, по мере завоевания и присоединения новых территорий.

о количестве приставских управлений свидетельствует «Записка главного штаба Кавказской армии» от июля 1847 года. К этому времени на Северном Кавказе было создано около 20 приставских управлений. Это были приставства «Бесленеевских народов», «Тохтмышевских аулов», «Карачаевского народа», «Урусбиевского, Хуламского, чегемского и Балкарского народов», «МалоКабардинское», «Дигорское», «Кумыкское», «Назрановского народа», «Карабулаков и чеченцев», «Надтеречных чеченцев и Брагунского народа»2Там же. С. 645-646..

По мере завоевания и присоединения новых территорий границы и состав приставских управлений постоянно менялись.

В 1847 году на правом крыле Кавказской линии существовало пять приставств:

1. Главное приставство закубанских народов, которое ведало ногайцами и дударуковскими абазинами.

2. Приставство тохтамышевское, ведавшее ногайцами рода тохтамыш.

3. Приставство бесленеевское и закубанских армян, куда входили еще и наврузовские ногайцы.

4. Приставство темиргоевского, егерукаевского, хатукаевского и бжедуховского народов.

5. Приставство карачаевского народа.

В 1848 году карачаевскому приставству были подчинены абазинские аулы.

В 1851 году приставства темиргоевского, егерукаевского, хатукаевского и бжедуховского народов были упразднены, а вместо них в 1852 году было учреждено новое приставство — Нижнекубанское. В 1855 году было упразднено главное приставство закубанских народов, вместо него создано приставство карамурзинских и кипчаковских ногайцев. В 1856 году было основано еще одно новое приставство — тебердинское. оно просуществовало всего год. В 1857 году приставство бесленеевское и закубанских армян было объединено с приставством карамурзинских и кипчаковских ногайцев в одно приставство закубанских ногайцев, а к карачаевскому приставству было присоединено тебердинское3РГИА (Рос. гос. исторический архив). Ф. 1268. Оп. 9/857. Д. 436. Л. 10..

В 1861 году карачаевское приставство вместе с присоединенным к нему тохтамышевским приставством было переименовано в Верхнекубанское, а приставство закубанских ногайцев — в Нижнекубанское4Кавказский календарь на 1872 г. Тифлис, 1871. С. 101.. Тогда же было образовано Лабинское приставство, объединившее народы, жившие между реками Белой и Лабой5РГВИА (Рос. гос. военно-исторический архив). Ф. 38. Оп. 30/286. Св. 868. Д. 24. Л. 200-201..

Нетрудно заметить, что путем объединения и разобщения горских народов, формируя по мере необходимости новые приставства, российская система административно-правового управления постепенно распространялась вглубь горских территорий.

Контроль над горским населением осуществляли приставы. В истории Карачая их было несколько. Назначались они преимущественно из числа русских офицеров. В 1836 году приставом карачаевского народа был назначен хорунжий Моздокского казачьего полка С. С. Атарщиков, который был ярким представителем российского командования, строго выполнявшим предписания и указания вышестоящего начальства.

С. С. Атарщиков и последующие приставы Карачая олицетворяли власть российской администрации на местах, в частности собирали подати и налагали штрафы, наказывали за малейшие нарушения, за что их карачаевцы особо не жаловали. Были случаи, когда конфликты между населением и приставом приводили к трагическим последствиям. Так, в 1851 году пристав карачаевских и абазинских народов войсковой старшина Мистулов за непомерные налоги с населения в ауле Хурзук был застрелен во время сбора штрафов. об этих событиях свидетельствует «Рапорт урядника Лагутина начальнику центра Кавказской линии Г. Р. Эристову об убийстве пристава карачаевского и абазинского народов войскового старшины Мистулова во время взимания штрафов с населения»6ЦГА КБ АССР (Центр. гос. арх. Кабардино-Балкарской АССР). Ф. 16. Оп. 1. Д. 1128. Л. 6-7.. В своем рапорте Лагутин сообщает: «Среди сбора штрафов с карачаевских жителей за разные преступления в селении Хурзук 13 числа сего ноября по всхождении солнца пристав карачаевских и абазинских народов войсковой старшина Мистулов присутствовал при шариатском суждении совместно с лицами: карачаевским эфендием, старшинами: подпоручиком Аслан-Мирзою Дудовым, подпоручиком Бедра Крымшамхаловым, старшинами Наны и Килешем Дудовыми и Барак Хубиевым, между прочими осудили взыскать штраф за воровство (на 20 р. сер.) с холопа, принадлежащего подпоручику Аслан-Мирзе Дудову по имени огурли. Сей огурла выхватил из рукава пистоль, выстрелил в пристава, попал в шею не навылет пулею, убил…»7Там же.. Однако это был не единственный случай, когда Мистулов злоупотреблял служебным положением.

В первый годы своей работы (1844 год) в качестве пристава Мистулов взыскал с населения огромный штраф размером в 25 пар быков, 95 овец и 5 баранов, аргументировав такое поведение тем, что карачаевцы «не имеют должного повиновения к начальству»8ЦГА КБ АССР. Ф. 16. Оп. 1. Д. 381. Л. 1..

Были и другие случаи взимания штрафов с карачаевского населения войсковым старшиной Мистуловым. Об этом лучше всего свидетельствует его собственный рапорт «Начальнику Центра Кавказской линии господину полковнику и кавалеру Хлюпину…», в котором сообщается о карачаевце Муссе Кечерукове, сосланном за совершенное (ранение 9 июля 1844 года в Кисловодской слободе, недалеко от самого укрепления Кавказской линии, рядового 1-й Линейной роты 3-го батальона Дмитрия Бурлацкого, стоявшего в секрете, выстрелом из ружья)9ЦГА КБР Ф. И-16. Оп. 1. Д. 340. Л. 2-об. им преступление в Россию и дважды сбежавшего по пути следования. Далее Мистулов повествовал о том, как преступник более 15 дней скрывался сперва у карачаевцев, а затем у цебельдинцев, за что «по прозьбе карачаевских старшин, чтобы по етому делу подозреваемых допустить шариатскому разбирательству, после какового разбирательства в помянутом деле остались виновными карачаевские жители поштрафованны смотря их по достатку волов, оружие и лошадьми, при сем при именном списке с означением у кого что заштрафовано, к Вашему Высокоблагородию представить честь имею», — так писал Мистулов 9 февраля 1847 года из станицы Боргустанской10Там же. Д. 701. Л. 36-36-об..

В приложенном к рапорту списке Мистуловым указано девять человек, подвергнутых огромному штрафу за укрытие арестанта. Все подозреваемые: «Кучук Дотуев (Кючюк Дотдуев. — П. А.), Темир булат Кечерюков (Темирбулат Кечеруков. -П. А.), Исуп Кечерюков (Юсуф Кечеруков. — П. А), Индрис Солпугаров (Идрис Салпагаров. — П. А), Магомет Котчеев (Магомет Катчиев. — П. А.), Едик Каппушев, Иса Бегаулов (Исса Бегеулов. — П. А.), Коркмас Баитоков (Къоркъмаз Байтоков. -П. А.), Солтан Сумаилов» — должны были уплатить денежный штраф в размере пятидесяти рублей серебром, скотом или оружием11Там же. Л. 38..

обязанности и права пристава определялись специальной инструкцией, утвержденной главнокомандующим Кавказской армией. Согласно Инструкции 1802 года, каждый пристав, в том числе и Мистулов, был обязан:

1. Приводить в исполнение распоряжения начальства, касающиеся управления его народом.

2. охранять общества от внешних враждебных покушений, употребляя для того самих жителей.

3. Наблюдать за внутренним спокойствием, обуздывая своеволие или неповиновение и преследуя людей неблагонадежных.

4. Заботиться о внутреннем благоустройстве и возможном улучшении состояния жителей.

5. Наблюдать, чтобы спорные дела решались справедливо, по существующим народным обычаям, лицами, которым предоставлено это право.

6. Наблюдать, чтобы лица, содействующие ему в управлении, исполняли свои обязанности и имели должное от жителей уважение.

7. Разрешать незначительные спорные дела, которые ранее по обычаю находились в ведении муллы.

8. Более важные случаи должны были разрешаться при личном посредстве пристава. За уголовные преступления виновные, согласно инструкции, должны были предаваться военному суду.

В случае несогласия или жалобы на решения духовных дел кадием, приставу предоставлялось право разбирать спорные дела в присутствии нескольких духовных лиц12ГАСК (Гос. арх. Ставропольского края). Ф. 249. Оп. 3. Д. 167. Л. 7-15..

В перечень обязанностей пристава также входили наложение штрафа и надзор за правильным поступлением узаконенных податей и сборов с населения. В случае нарушения порядка пристав немедленно принимал меры к его восстановлению, наблюдал за точным исполнением низшими властями их обязанностей, следил, чтобы суд у горских народов функционировал согласно народным обычаям и установленным для него правилам, выявлял пребывание в аулах неблагонадежных людей и их укрывательство лицами, преследуемыми законом13ЦГВИА. Ф. 400. Д. 28. Л. 110-118.. о чрезвычайных событиях пристав немедленно сообщал начальнику отдела и дожидался его дальнейших указаний.

Помимо должностных обязанностей, пристав имел определенные права, которые он мог применить в отношении коренного населения, в частности пристав мог избирать лиц для заведывания горскими аулами, представляя их для утверждения в должности начальнику Кубанской области; временно отстранять от должности аульных старшин, пока его решение не получит одобрения у начальника Кубанской области; подвергать должностные лица взысканиям и аресту не свыше месячного срока; представлять начальнику области, отдела или округа к награждению подчиненных ему лиц и коренных жителей, отличившихся усердием или принесших пользу краю. За период работы в Карачае (более 10 лет) Мистулов, согласно «Переписке со штабом войск Кавказской линий и черноморья о предоставлении горцев к наградам за отличную службу в армии», в которой «испрашивается о награде карачаевским чиновникам старшинам и узденям, оказавшим отличие и верность Российскому Правительству»14ЦГА КБР. Ф. И-16. Оп. 1. Д. 480. Л. 21-23., представил к награде только двух жителей Карачая, которые не имели судимости и не были оштрафованы. Это «проживающий в Карачаеве с давнего времени кабардинский князь Тау-Султан Карамурзин… и Карачаевский уздень Харшим Капушев…». Свое решение представить к награде именно этих лиц Мистулов аргументировал тем, что «этот князь и уздень во всем содействовали первым и не менее этого оправдали себя в верности, той, что они поймали своего же жителя Муссу Кучурюкова (Кечерукова. — П. А.), преступника, бывше отправленного уже в Ставрополь и бежавшего из замка к непокорным горцам. теперь Кучурюков как ими пойман, вторично отправлен в Ставрополь, поэтому, действительно заслуживают испрашиваемой награды»15Там же.. Речь идет об упомянутом Муссе Кечерукове, которого помогли задержать Тау-Султан Карамурзин и Харшим Каппушев.

К сожалению, как отмечалось выше, за непомерные налоги Мистулов был убит одним из холопов карачаевского князя А.-М. Дудова. Инцидент завершился тем, что несколько человек скончались на месте, в их числе и сам стрелявший крестьянин Огъурлу.

Между тем важно отметить, что не все приставы, направленные в регионы, в том числе и в Карачай, были агрессивно настроены против горских народов. Следующим приставом Карачая был назначен войсковой старшина Т. Тургиев, который особо поддерживал карачаевскую аристократию и богатые слои населения. Новый пристав приступил к своим обязанностям в очень неспокойное для всего Кавказа время, связанное с сопротивлением закубанских адыгов, постоянной пропагандой турецких агентов, призывавших горцев к борьбе с Россией, и — главным образом — продолжавшейся отчаянной борьбой Чечни и Дагестана.

В этой сложной для кавказского командования обстановке выход из сложившейся ситуации виделся в привлечении на свою сторону как можно большего числа представителей горского населения, а именно аристократии и богатых владельцев, в частности поощряя их наградами и подарками. Имея в своих руках как экономическую, так и политическую власть над горскими обществами, князья и дворяне вынужденно оказывали давление на население, потому что были обязаны выполнять распоряжения российской администрации.

То, как российское правительство поддерживало горских князей, прекрасно демонстрирует современный исследователь Ш. Батчаев. В своей работе, посвященной участию представителей карачаевского народа в различных войнах, которые вела России с внешними врагами, автор сообщает: «14 февраля 1854 г. за преданность российскому правительству были пожалованы серебряные медали ,,За усердие” на Аннинской ленте: для ношения на шее — князю Исмаилу Крымшамхалову (свидетельство № 144); для ношения в петлице — князю Идрису Карабашеву (№ 154), узденю Сулемену Боташеву (№ 155)… Медали эти были высланы 3 июня приставу Тургиеву, который и выдал их по соответствию. Кроме того, 15 мая были пожалованы награды князьям подпоручику Магомету (свидетельство № 215) и Аслан-Беку (№ 217) Крымшамхаловым ,,за отличия в делах против горцев с 3-го по 7-е февраля 1851 года во время движения отряда за р. Лабою (против закубанских адыгов, которые постоянно совершали набеги)”»16ЦГА КБР. Ф. 16. Оп. 1. Д. 1314. Л. 9-10, 12-12-об.. Свидетельства были «получены и по принадлежности выданы» генерал-майором Грамотиным17Там же..

особая посредническая роль в этом процессе принадлежала приставу карачаевского народа Т. Тургиеву. По просьбе начальника Центра Кавказской линии генерал-майора Грамотина Тургиев составил список карачаевцев, заслуживающих денежные награды и подарки. Столь высокие награды выдавались «за сообщение сведений о мнениях народа, за полезные внушения для Русского правительства в настоящее смутное время.». Присланные подарки общей стоимостью в 469 рублей поражали оригинальностью и дороговизной. отдельная сумма выделялась для премий. Стоимость особо ценных подарков: перстень с бриллиантами и топазом (ценой в 159 рублей), 2 золотых часов (по 120 рублей) и серебряные часы (за 70 рублей) — определялась Грамотиным. Денежные суммы небольших размеров определял Тургиев.

В зависимости от сложившейся обстановки начальникам приставских управлений вменялись в обязанность совершенно не предусмотренные инструкцией задания. Так, Тургиеву было поручено, в связи с начавшимся 8 октября 1853 года усложнением обстановки на Кавказском фронте, в короткие сроки создать отряды карачаевской милиции. Каждое отдельное приставство должно было выставить определенное количество милиционеров. При этом правительство рассматривало еще и «благонадежность народа», и «назначение в милицию людей необходимых для пользы народа, и раскладка о числе милиционеров делалось не по народонаселению, а по ближайшему усмотрении с обстоятельствами края»18Батчаев Ш. М. Карачаевцы в войнах России (вторая половина XIX — начало XX в.). М.: РепроЦентр, 2005. С. 14; Военно-исторический словарь. М., 2002.. Чтобы выполнить эту непростую проблему, Тургиев вынужден был срочно выехать 10 мая 1854 года из станицы Боргустанской в Карачай.

При этом он не забыл потребовать от начальства прислать карачаевцам подарки, которые «.по усмотрению, лично мог бы передать таковым, более уважаемым и преданным к правительству, и в раздаче таковых представить именной с подробностью список…»19Батчаев Ш. М. Указ. соч. С. 21.. Начальство не медлило: перстень и 40 полуимпериалов, а спустя некоторое время 70 рублей серебром доставили Тургиеву, который и раздал их в соответствии с подготовленным им «„Именным списком” следующим лицам: народному эфенди Магомету Хубиеву — бриллиантовый перстень, поручику Магомету Крымшамхалову — золотые часы и 23 рубля 60 копеек. Подпоручикам: Абдурзаку и Бадре Крымшамхаловым — по 15 рублей 45 копеек, Каншау-Бию Крымшамхалову -золотые часы и 25 рублей 75 копеек, Шмауха Дудову — серебряные часы и 15 рублей 45 копеек, Магомету Дудову — 13 рублей 50 копеек, Керти Салпагарову, Эль-Мырзе Узденову, Алию Джараштыеву — по 10 рублей 30 копеек, юнкеру Аслан-Беку Крымшамхалову — 20 рублей 30 копеек. Прапорщику Тау-Солтану Карамырзаеву -10 рублей и абхазскому князю Кадыр-Бею Маршания — 10 рублей 30 копеек. Кроме того, выделялось князьям: Тау-Солтану Крымшамхалову — 15 рублей 45 копеек, Исмаилу Крымшамхалову — 10 рублей 30 копеек, Наныу Дудову — 11 рублей 30 копеек, Алию и Темирчоку Карабашевым — по 5 рублей 15 копеек, и узденям: Ахмату Азаматову — 20 рублей 60 копеек; Кулчора Кочкарову, Азамату Коркмазову и Наурузу Семенову — по 10 рублей 30 копеек; Бараку Узденову, Даулет-Гери Хасанову, Хусину Хубиеву и Джамболату Ахматову — по 5 рублей 15 копеек; Аппе Эркенову, Сулемену Боташеву — по 5 рублей»20ЦГА КБР. Ф. 16. Д. 1612. Л. 11, 2-3, 5, 10, 8-8-об., 12-12-об..

В результате упорного труда и активной работы с населением приставу карачаевского народа Т Тургиеву удалось создать отряд милиции из 105 человек. Карачаевские отряды достойно охраняли границу с Абхазией и блестяще несли караульную службу. Более восьми месяцев карачаевцы выполняли распоряжения пристава, ни разу не нарушив указаний. В благодарность за их ответственное отношение к службе в очередной раз Тургиев обратился к начальству с просьбой о поощрении особо ответственных и добросовестных карачаевских милиционеров.

Первого ноября 1854 года войсковой старшина Т. Тургиев просил у генерала Грамотина: «Выдачу денежного вознаграждения 43-м человекам карачаевцам, за караульную их службу… положить старшинам по 20-ти, а простым всадникам по 15 коп. в сутки, коия в месяц составляется одному старшине 6-ть, и всаднику 4 руб. 50 коп. серебром». Просьба Тургиева была удовлетворена. Вопрос с оплатой решился быстро и положительно21Там же. Л. 18.. Вскоре закончилась и служба карачаевских милиционеров. В своем сообщении начальству от 25 декабря 1854 года Тургиев докладывал о том, что «карачаевские всадники, занимавшие караулы по дорогам, ведшим из Цебельды в Карачай, а также и по Кубани до поста Кумского, по случаю выпадшего снега, 24-го числа сего месяца спущены им (Тургиевым. — П. А.) в дома»22Там же. Л. 20-20-об..

В целом можно признать отношение пристава Т. Тургиева к карачаевцам вполне доброжелательным, учитывая то, что он осуществлял свое правление в достаточное сложное для России время и многие обстоятельства в этих условиях от него не зависели.

После правления Т. Тургиева на пост пристава Карачая заступил полковник Аглицев. Помимо выполнения своих прямых обязанностей, Аглицев уделял большое внимание главному вопросу карачаевцев — земельному. Изучив положение народа и выявив большие земельные затруднения у карачаевцев, пристав решил изложить свои соображения в «Докладной записке начальнику штаба Кубанской области от 20 августа 1864 года». С большим сочувствием к народу Аглицев сообщал следующее:

«Общество жителей карачаевского племени находясь ныне в числе подведомственных мне туземцев до принесения покорности русскому правительству т. е. до 1828 г. владела поземельными угодьями, которые составляли их собственность, как отдельного самостоятельного общества. Земли, принадлежащие ныне командующему войсками графу Евдокимову имели следующие границы: от каменного моста вверх по реке Малке до Эльбруса, по р. Кичмалке с верховьев вниз до соединения с этою рекой Малкою, по реке Эшкакону вниз до соединения с этой рекой и рекой Подкумком и вниз по Куме до расположения ст. Белочевной, откуда река по Эльтаркачу до соединения с р. Джегутинской до впадения с Кубанью и от Теберды вверх до снежного хребта.

Землями этими карачаевцы пользовались до принесения покорности русскому правительству и уже впоследствии, соседи их, кабардинцы, мало-помалу стали оттеснять их в поземельном довольствии и присваивать себе принадлежащие им земли, из-за которой постоянные споры и столкновения заканчивались неизбежно кровью…»23РАСПИ (Рос. арх. социально-политической истории). Ф. 65. Оп. 1. Д. 128. Л. 12, 12-об..

Убеждая начальство в острой нехватке сенокосной и пахотной земли в Карачае, Аглицев в качестве неопровержимого доказательства приводил случаи, когда «жители Карачая арендуют почти все кордонные и казенные земли и нанимают таковую даже у жителей казачьих станиц, как Горского, так и Кубанского войска. Но все-таки не удовлетворяют свои хозяйственные потребности и домашние нужды. В ввиду такого стеснительного положения карачаевского народа и по прямой своей обязанности как ближайший их начальник, — писал он далее, — утруждаю просьбою Ваше Сиятельство только признать возможным улучшить быт карачаевцев в нормальном довольствии, ибо самые удобные земли в низовьях реки Эшкакона, Кисловодского, Эльтаркача, Джегуты, Подкумка и Кумы, которая местность низовьями своими не входит в их участок отнесли либо по количеству к казенным землям, находящихся в моем распоряжении, либо к так называемым кордонным участкам или же в состав участков пожалованных казачьих станиц»24Там же..

Следует отметить, что полковник Аглицев был последним приставом Карачая, так как приставства, как переходная форма правления, необходимая для военного времени, выполнили возлагавшиеся на них функции и обязанности. После завершения Кавказской войны несостоятельность приставских управлений стала очевидной.

Тем не менее, несмотря на свои недостатки, система приставств сыграла определенную положительную роль в организации управления горскими народами. Именно в период их существования стали исследоваться адаты — нормы обычного права народов Северного Кавказа. «Была подготовлена почва для дальнейшего усовершенствования управления регионом: искоренялись старые родовые

институты, вводилась административная определенность, происходила постепенная трансформация правосознания горцев, приспособление горских обществ к общеимперскому управлению и праву»25Отчет наместника кавказского и главнокомандующего Кавказской армией: 1857-1859 гг. Б. м., 1861; Эсадзе С. Историческая записка об управлении Кавказским краем. Тифлис, 1907. С. 168-169..

По окончании активных военных действий система приставств стала тормозящим фактором, мешающим дальнейшему оперативному управлению регионом. Осенью 1864 года приставские управления были упразднены и заменены окружными правлениями.

Следующим этапом административного реформирования Северного Кавказа стало введение системы военно-народного управления. Основными нормативными актами, регулирующими деятельность кавказской администрации в этом направлении, стали «Особая инструкция для управления горцами», составленная князем А. И. Барятинским, и инструкция «По управлению народами, не вошедшими в состав гражданского управления»26Отчет наместника кавказского….

На военно-народное управление возлагались в основном полицейские обязанности. В отчете князя Барятинского за 1857-1859 годы были изложены основные цели и задачи административного управления горскими народами:

1. Судебные и полицейские функции возлагались на представителей царской администрации, в частности на русских офицеров. Гражданские лица от управления отстранялись.

2. Было сохранено применение норм обычного права, но по достаточно ограниченным категориям дел; вводилось словесное судопроизводство; на духовный суд возлагалось решение только тех дел, которые были связаны с религиозными нормами27ГАКК (Гос. арх. Краснодарского края). Ф. 774. Оп. 1. Д. 2. Л. 6..

3. Для естественного процесса формирования государственности и гражданственности у горцев создавались благоприятные условия; принимался ряд мер по восстановлению в правах высших сословий горского населения. они должны были стать для российской администрации основной социальной базой.

4. Предпринимался ряд эффективных экономических мер в целях повышения уровня благосостояния горцев (развитие торговли, промышленности, решение аграрного вопроса, выделение денежных пособий и т. д.).

5. Проводился ряд мер, направленных на дальнейшее развитие культуры горцев, их традиций, на вовлечение их в сферу культурного влияния России.

Таким образом, система военно-народного управления ставила перед собой довольно сложный комплекс задач, охватывающий социально-политическую, экономическую и духовную жизнь горских народов Северного Кавказа. Результатом введения военно-народного управления должно было стать укрепление позиций России на Кавказе.

В январе 1866 года было утверждено «Положение об управлении горцами Кубанской области», которое предусматривало активные административные и судебные преобразования. Соответственно «Положению…», местные национальности Кубанской области были распределены по пяти военно-народным округам28РГВИА. Ф. 400. Оп. 260 (№ 910). Д. 72. Л. 40-141: Эльбрусский, Урупский, Лабинский, Псекупский, Зеленчукский. Карачаевские и абазинские аулы по реке Куме и ее притокам, согласно «Положению…», вошли в Эльбрусский округ. Начальником Эльбрусского округа был назначен штабс-капитан Н. Г. Петрусевич.

Являясь представителем русского командования на месте, Н. Г. Петрусевич, в отличие от предшественников, никогда не стремился к голому администрированию. Напротив, он уделял самое серьезное внимание изучению нравов, обычаев, норм обычного права (адатов) карачаевского народа, ибо прекрасно понимал, что без знания традиционного уклада горцев было невозможно завоевать доброе и чуткое отношение народа к себе, заслужить его доверие.

окружных начальников местные жители по привычке продолжали называть приставами. Н. Г. Петрусевич сохранился в памяти Карачая как самый справедливый и честный пристав, хотя он изначально был назначен начальником Эльбрусского округа.

В своей деятельности начальник округа руководствовался должностными инструкциями, в частности «Положением об управлении сельскими общинами» и «Временными правилами горских словесных судов»29Кануков А. А. Положение о сельских (аульских) обществах и общественном управлении… в горском населении Терской области. Владикавказ, 1908. С. 12; Горский календарь на 1895 г. Владикавказ, 1894. Вып. 4. С. 135-148; Рейнке Н. М. Горские словесные суды Кубанской области. СПб., 1912., а также распоряжениями вышестоящей администрации. В подчинении окружного начальника находились все подразделения административной системы окружного управления. Он контролировал действия помощников по управлению, участковых начальников, сельских старшин, членов окружного и сельского судов.

«Положение об управлении горцами Кубанской области» от января 1866 года предусматривало не только административные, но и судебные преобразования. В этой связи для разбирательства спорных и тяжебных дел жителей горских округов учреждались окружные словесные суды. «Народные», или окружные, суды действовали под председательством окружного начальника или его помощника, «в составе трех депутатов и двух кадиев по выбору населения…»30ГАКК. Ф. 774. Оп. 1. Д. 2. Л. 6.. Следовательно, занимая должность начальника Эльбрусского округа, Н. Г. Петрусевич одновременно являлся и председателем окружного суда.

В 1869-1870 годах было введено «Положение об устройстве аульных обществ Кубанской области», которая включала в свой состав и Эльбрусский округ31Кубанский календарь на 1912 г. Екатеринодар, 1911. С. 329-333.. Оно регламентировало жизнь сельских обществ, состав, круг деятельности, права и обязанности чиновников сельского управления. Согласно «Положению…» 18691870 годов, в сельских обществах горских округов власть сосредотачивалась в руках старшин и их помощников, которые выбирались на сельских сходах32Памятная книжка Кубанской области. Екатеринодар, 1881. С. 81..

Компетенция аульных сходов была довольно обширна. Они избирали должностных лиц, решали земельные вопросы, выдавали увольнительные свидетельства, назначали опекунов и наблюдали за их образом действия, разрешали семейные разделы, заботились об аульном хозяйстве, проверяли деятельность должностных лиц33История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVIII в. М., 1988. С. 282..

В целом «Положение.» 1869-1870 годов предоставляло сельским сходам широкие полномочия. Но на деле сельские общества были подконтрольны местной администрации и лишены самостоятельности в принятии важных решений. «Старшинами обычно назначались чиновники, офицеры, представители богатой верхушки. Сельская администрация во главе со старшиной служила активным проводником политики царизма. Она иногда чинила произвол и насилие. Сельские чиновники занимались взяточничеством, произвольно расходовали сельские общественные деньги»34Абрамов Я. В. Кавказские горцы. Краснодар, 1927. С. 25..

Неудивительно, что население аула с неприязнью относилось к этим навязанным ему старшинам. «Недовольство аульных обществ своими старшинами -факт положительно общий»35Памятная книжка Кубанской области. С. 89., — писал Я. В. Абрамов.

Лица, избранные в качестве старшин один раз, стремились остаться на этой должности как можно дольше, для чего любыми способами добивались благосклонности начальства и не гнушались никакими средствами для достижения цели. Благоволение начальства давало, очевидно, больше шансов на благоприятный исход аульских выборов, чем личные взаимоотношения старшин с членами сельского общества.

На сельском сходе избирался и аульный суд. Судей должно было быть не менее трех человек. Они избирались на общем сходе сначала ежегодно, а затем раз в три года.

Ведомству аульного суда подлежали имущественные споры и тяжбы между горцами, дела о мошенничестве и мелких кражах, дела о нарушении общественного порядка36ГАКК. Ф. 452. Оп. 2. Д. 646. Л. 4.. Аульный суд созывался старшиной. Должность судей была платной. Жители аула были обложены особым сбором в пользу судей (1 рубль в год), который шел в аульные суммы, а из них выплачивалось жалованье судьям37РГИА. Ф. 1268. Оп. 14. Д. 11. Л. 13..

Таким образом, сельское «общественное» управление, созданное в Кубанской области, не имело особой самостоятельности и снизу доверху находилось в зависимости от административных структур, созданных областными и российскими властями. Должностные лица могли быть смещены в любое время в административном порядке. Начальникам округов были предоставлены широкие права в отношении выборных представителей аульной администрации, вплоть до их ареста. Положительным было то, что с введением данного «Положения.» сельское управление Кубанской области впервые получило единое устройство, деятельность сельских обществ и органов их самоуправления стала регулироваться едиными нормами законодательства.

К концу 60-х годов правительство сочло эту задачу выполненной и сделало следующий шаг по пути «постепенного объединения» Кавказа с Россией38Очерки истории народов Карачаево-Черкесии. Ставрополь, 1967. С. 431.. Таким шагом стали отмена системы военно-народного управления и распространение на горское население общего для России законодательства. Тем не менее изучение деятельности системы военного управления показывает, что ее результаты были противоречивы. Естественно, российские чиновники, опираясь на широкие полномочия, допускали злоупотребления своей властью. Примером могут служить действия некоторых чиновников, подталкивавшие часть горского населения к переселению в Турцию. однако в системе военно-народного управления были и положительные моменты, а именно:

1. Проведение земельной реформы и прекращение отношений крепостной зависимости в горских обществах.

2. Создание почвы для ликвидации власти родовой аристократии, что значительно облегчило переход горцев под управление российской власти.

3. Создание условий для экономического роста горских обществ — развития сельского хозяйства, ремесла, торговли и так далее, что способствовало повышению жизненного уровня горских народов.

4. Подготовка мер для развития просвещения и образования. Этому способствовало создание специальных школ для горцев, где основная часть учащихся обучалась за казенный счет, а остальные — за счет горских обществ.

5. Сбор обширных статистических данных, дающий сведения о численности и социальном статусе населения горских обществ, качестве и количестве занимаемых ими земель.

Таким образом, анализируя действия системы военно-народного управления, созданной в период нестабильной обстановки на Северном Кавказе, можно прийти к следующему выводу. Несмотря на целый ряд недостатков, она явилась своего рода переходной ступенью, которая создавала благоприятные условия для вовлечения местного населения в сферу официального российского законодательства и подготавливала приобщение горских народов Кавказа к мирной жизни и к взаимовыгодному сотрудничеству горского и русского населения.

С 1 января 1871 года военно-народные округа Кубанской области были ликвидированы. «Положение…» 1871 года вводило у горских народов гражданское управление, и они наравне с русским населением вошли в состав уездов. Согласно «Положению.» Кубанская область была разбита на пять уездов: Баталпашинский, Майкопский, Екатеринодарский, Ейский, Темрюкский.

Карачаевцы и абазины бывшего Эльбрусского округа вошли в состав Баталпашинского уезда. В связи с ликвидацией округов и образованием уездов в Кубанской области, Н. Г. Петрусевич теперь назначался начальником Баталпашинского уезда.

В 1875 году Н. Г. Петрусевич выступил с годовым отчетом на карачаевском языке. Это был его последний отчет перед карачаевским народом.

одновременно с гражданским управлением в горских округах вводились и новые судебные учреждения — горские словесные суды.

Новые суды вводились якобы временно, до полного, как писалось, «распространения русского законодательства»39Рейнке Н. М. Горские и народные суды Кавказского края // журн. М-ва юстиции. 1912. № 2. С. 10.. В соответствии с этим, для руководства работой судов 18 декабря 1870 года было обнародовано постановление о введении в Кубанской и Терской областях «Временных правил горских словесных судов», утвержденных наместником кавказским. Но это снова были «временные» правила, которые вводились «впредь до полного введения судебных уставов 20 ноября 1864 года в местностях, занимаемых горским населением Кубанской и Терской областей»40РГВИА. Ф. 38. Оп. 7. Д. 369. Л. 48; Там же. Д. 387. Л. 1-10..

Сенатор Н. М. Рейнке, тщательно изучивший состояние судоустройства в Кавказском крае, в связи с введением новых судебных учреждений писал следующее: «… Основная точка зрения закона на горские и народные суды, как на учреждения временные, определенно выражена в ст. 761 законов судопроизводства гражданского, в которой отмечается, что горские суды сохраняются временно, в зависимости от успеха гражданственности. Поэтому в местностях, занимаемых горским населением, определение времени введения мировых учреждений, на одинаковых основаниях с занятыми русским населением местностями, представлено усмотрению наместника»41Рейнке Н. М. Горские словесные суды Кубанской области. С. 49..

Горские словесные суды Терской и Кубанской областей продолжали функционировать согласно указаниям (84 статьи), содержащимся в специальных «„Правилах для горских словесных судов Кубанской и Терской областей”, утвержденных наместником Михаилом Николаевичем от 18 декабря 1870 года»42Там же. Л. 9..

Таким образом, анализ вышеприведенных положений, инструкций, правил позволяет сделать вывод о том, что вся деятельность российских чиновников в этом направлении сводилась «обыкновенно к неудачной попытке привить горским и народным судам начала русского судопроизводства»43Там же. Л. 49..

Наряду с руководящими инструкциями и положениями деятельность народных судов регламентировалась многочисленными распоряжениями самого разнообразного содержания, отзывами, указами и тому подобными документами, издававшимися как местными губернаторами, так и различными представителями высшей администрации Кавказского края.

Нередко отрывочные, несогласованные между собой, неточно отредактированные положения и правила разрабатывались лицами, не имевшими юридического образования, не подготовленными к законодательной деятельности, особенно по судебной части, практически не знакомыми с адатно-правовой системой народов Северного Кавказа.

В Кубанской области были созданы три горских словесных суда -Екатеринодарский, Майкопский и Баталпашинский, охватывавшие места компактного проживания горского населения. Судебные дела карачаевского народа рассматривались в Баталпашинском суде. Поступившие в горский суд дела рассматривались по истечении одного года с момента получения («например, дело номер 199-1909 г., отложенное 8 апреля 1909 года по другой очереди, не назначено до сего времени», — писал Н. М. Рейнке в 1912 году)44Там же. Л. 10..

Все поступавшие в суд уголовные дела рассматривались судом в коллегиальном составе, а статья 11 «Временных правил» гласила: «Совершенные горцами и предусмотренные уставом о наказании судебные проступки: против порядка управления (ст. 29-34), против благочиния, порядка и спокойствия (ст. 35-51), против общественного благоустройства (ст. 52-7), против народного здравия (ст. 102-116) — и все нарушения уставов: о паспортах, о строительного и путей сообщения, пожарного, почтового и телеграфного (ст. 58-161) — решаются одним председательствующим в Горском словесном суде, без участия депутатов»45Там же. Л. 40.. Таким образом, в данном случае коллегиальность не соблюдалась.

Период гражданского управления длился недолго — с 1871 по 1888 год.

Особенно осложнилось положение в уездах Кубанской области с горским или смешанным населением в период Русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Это объяснялось тем, что представители горских народов, несмотря на то, что они были освобождены от несения воинской службы, нередко призывались в армию и под видом добровольцев отправлялись в район военных действий.

Правительственные власти и местная администрация прилагали все силы к тому, чтобы не допустить открытых и массовых выступлений местного населения против существующих порядков. Горцам Кубанской области запрещалось носить огнестрельное и холодное оружие, без которого они не представляли себе жизнь. Наряду с этим местные власти предпринимали меры к выселению наиболее неблагонадежных лиц во внутренние губернии России. Предпринимались и другие меры карательного характера.

В результате усиления колониального гнета и русификаторской политики царизма у горских народов были отобраны даже те незначительные политические права, которые им дали в 60-70-е годы XIX века. «Все управление областью было военизировано и подчинено казачьей администрации. Казачество в эти годы было одним из оплотов царизма, поэтому правительство стремилось повысить его роль и значение»46Невская В. П. Карачай в пореформенный период. Ставрополь: Ставроп. кн. изд-во, 1964. С. 40..

В проекте преобразования административного управления Кубанской и Терской областей, а также Кубанского и Терского казачьего войска, с циничной откровенностью сформулированы задачи, которые самодержавие возлагало на казачество. Правительство «воздвигало из казачьих станиц живой оплот на своих южных окраинах, оплот, который должен был сперва оградить спокойствие внутренних провинций от хищничества горцев, а затем стеснить и задавить этих горцев в их собственных землях»47РГВИА. Ф. 400. Оп. 260/910. Д. 72. Л. 5., — писал чиновник кавказской администрации.

Таким образом, в результате административных преобразований и контрреформ 1880-х годов гражданское управление и гражданские органы власти в Кубанской области были ликвидированы и заменены военно-казачьими отделами: Ейским, Темрюкским, Екатеринодарским, Майкопским, Кавказским, Лабинским и Баталпашинским.

Используя поэтапную систему управления, российской администрации так и не удалось выработать единую концепцию интеграции горских этнических обществ в административно-правовую структуру страны.

Тем не менее исследование опыта административно-правового регулирования в досоветский период важно в условиях современного реформирования российской административной системы.

Примечания.

1 [↑ назад]Полное собрание законов Российской империи. Отд. 1. Т. 32. СПб., 1857. № 32529. C. 987-988; Там же. С. 994-996; Там же. С. 998; Акты, собранные кавказской археографической комиссией. Т. 12. Тифлис, 1904. С. 222, 1276, 1277.

2 [↑ назад]Там же. С. 645-646.

3 [↑ назад]РГИА (Рос. гос. исторический архив). Ф. 1268. Оп. 9/857. Д. 436. Л. 10.

4 [↑ назад]Кавказский календарь на 1872 г. Тифлис, 1871. С. 101.

5 [↑ назад]РГВИА (Рос. гос. военно-исторический архив). Ф. 38. Оп. 30/286. Св. 868. Д. 24. Л. 200-201.

6 [↑ назад]ЦГА КБ АССР (Центр. гос. арх. Кабардино-Балкарской АССР). Ф. 16. Оп. 1. Д. 1128. Л. 6-7.

7 [↑ назад]Там же.

8 [↑ назад]ЦГА КБ АССР. Ф. 16. Оп. 1. Д. 381. Л. 1.

9 [↑ назад]ЦГА КБР Ф. И-16. Оп. 1. Д. 340. Л. 2-об.

10 [↑ назад]Там же. Д. 701. Л. 36-36-об.

11 [↑ назад]Там же. Л. 38.

12 [↑ назад]ГАСК (Гос. арх. Ставропольского края). Ф. 249. Оп. 3. Д. 167. Л. 7-15.

13 [↑ назад]ЦГВИА. Ф. 400. Д. 28. Л. 110-118.

14 [↑ назад]ЦГА КБР. Ф. И-16. Оп. 1. Д. 480. Л. 21-23.

15 [↑ назад]Там же.

16 [↑ назад]ЦГА КБР. Ф. 16. Оп. 1. Д. 1314. Л. 9-10, 12-12-об.

17 [↑ назад]Там же.

18 [↑ назад]Батчаев Ш. М. Карачаевцы в войнах России (вторая половина XIX — начало XX в.). М.: РепроЦентр, 2005. С. 14; Военно-исторический словарь. М., 2002.

19 [↑ назад]Батчаев Ш. М. Указ. соч. С. 21.

20 [↑ назад]ЦГА КБР. Ф. 16. Д. 1612. Л. 11, 2-3, 5, 10, 8-8-об., 12-12-об.

21 [↑ назад]Там же. Л. 18.

22 [↑ назад]Там же. Л. 20-20-об.

23 [↑ назад]РАСПИ (Рос. арх. социально-политической истории). Ф. 65. Оп. 1. Д. 128. Л. 12, 12-об.

24 [↑ назад]Там же.

25 [↑ назад]Отчет наместника кавказского и главнокомандующего Кавказской армией: 1857-1859 гг. Б. м., 1861; Эсадзе С. Историческая записка об управлении Кавказским краем. Тифлис, 1907. С. 168-169.

26 [↑ назад]Отчет наместника кавказского…

27 [↑ назад]ГАКК (Гос. арх. Краснодарского края). Ф. 774. Оп. 1. Д. 2. Л. 6.

28 [↑ назад]РГВИА. Ф. 400. Оп. 260 (№ 910). Д. 72. Л. 40-141

29 [↑ назад]Кануков А. А. Положение о сельских (аульских) обществах и общественном управлении… в горском населении Терской области. Владикавказ, 1908. С. 12; Горский календарь на 1895 г. Владикавказ, 1894. Вып. 4. С. 135-148; Рейнке Н. М. Горские словесные суды Кубанской области. СПб., 1912.

30 [↑ назад]ГАКК. Ф. 774. Оп. 1. Д. 2. Л. 6.

31 [↑ назад]Кубанский календарь на 1912 г. Екатеринодар, 1911. С. 329-333.

32 [↑ назад]Памятная книжка Кубанской области. Екатеринодар, 1881. С. 81.

33 [↑ назад]История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVIII в. М., 1988. С. 282.

34 [↑ назад]Абрамов Я. В. Кавказские горцы. Краснодар, 1927. С. 25.

35 [↑ назад]Памятная книжка Кубанской области. С. 89.

36 [↑ назад]ГАКК. Ф. 452. Оп. 2. Д. 646. Л. 4.

37 [↑ назад]РГИА. Ф. 1268. Оп. 14. Д. 11. Л. 13.

38 [↑ назад]Очерки истории народов Карачаево-Черкесии. Ставрополь, 1967. С. 431.

39 [↑ назад]Рейнке Н. М. Горские и народные суды Кавказского края // журн. М-ва юстиции. 1912. № 2. С. 10.

40 [↑ назад]РГВИА. Ф. 38. Оп. 7. Д. 369. Л. 48; Там же. Д. 387. Л. 1-10.

41 [↑ назад]Рейнке Н. М. Горские словесные суды Кубанской области. С. 49.

42 [↑ назад]Там же. Л. 9.

43 [↑ назад]Там же. Л. 49.

44 [↑ назад]Там же. Л. 10.

45 [↑ назад]Там же. Л. 40.

46 [↑ назад]Невская В. П. Карачай в пореформенный период. Ставрополь: Ставроп. кн. изд-во, 1964. С. 40.

47 [↑ назад]РГВИА. Ф. 400. Оп. 260/910. Д. 72. Л. 5.