Стэнли Милгрэм – кто он

Стэнли Милгрэм – уроженец Нью-Йорка. Появился на свет в августе 1933 года. Учился в школе имени Джеймса Монро. Его одноклассником был ставший позднее довольно успешным психологом Филипп Зимбардо.

Для получения дальнейшего образования Стэнли выбрал Королевский колледж в Нью-Йорке. Он поступил на факультет политологии. Через время осознал, что не хочет развиваться в этой сфере. Но доучился.

Во время обучения в колледже Милгрэм заинтересовался социальной психологией. Первая попытка поступить в Гарвард на эту специальность закончилась провалом. Парню не хватило знаний. Он не отчаялся, а направил все силы на учебу. Так, за лето Стэнли прошел 6 курсов в 3 ВУЗах. Благодаря этому в 1954 году его мечта осуществилась – его приняли в Гарвард.

Еще в студенчестве Стэнли Милгрэм познакомился с Соломоном Ашем, изучавшим конформность. Стэнли даже был помощником в исследованиях и экспериментах именитого психолога.

После учебы он решает вернуться назад в США. Там продолжает работать в паре с Ашем, но уже в Принстоне. Их отношения сложно назвать дружескими. Скорее, это было успешное взаимодействие двух людей с одинаковыми интересами и взглядами на вопросы психологии. Спустя год, Стэнли Милгрэм отправился в «свободное плаванье».

Первый наставник

Во время обучения он сдружился с приглашенным лектором, которого звали Соломон Аш. Он стал для Милгрэма авторитетом и примером для дальнейшего роста в области психологии. Соломон Аш получил свою известность благодаря изучению феномена конформности. Милгрэм ассистировал Ашу как в учебном процессе, так и в исследованиях.

После окончания обучения в Гарварде Стэнли Милгрэм вернулся в Соединенные Штаты Америки и продолжил работать в Принстоне вместе со своим наставником Соломоном Ашем. Стоит отметить тот факт, что, несмотря на тесное общение между мужчинами, между ними не было дружеских и легких отношений. Милгрэм относился к Ашу исключительно как к интеллектуальному воспитателю. Спустя год работы в Принстоне он решил податься в самостоятельную работу и начала разрабатывать схему собственного научного эксперимента.

Общая информация об эксперименте Милгрэма

Цель эксперимента Милгрэма – понять, почему во Второй мировой войне жители Германии были так жестоки к узникам концлагерей. После того, как исследования были проведены в Америке, Стэнли хотел поехать с ними в Германию. Ему казалось, что немцы склонны подчиняться приказам авторитетных для них людей, несмотря ни на что. Но результаты опыта настолько ошеломили его, что он решил остаться в Нью-Хейвене, штат Коннектикут. По словам самого Милгрэма он обнаружил в своих согражданах столько повиновения и подчинения, что поездки за границу утратили всякий смысл.

Спустя несколько лет эксперимент все же провели в других странах (Голландия, Германия, Испания, Италия, Австрия, Иордания). Результаты были такими же ошеломляющими, как и в США. Подробнее узнать о них можно в книге Стэнли Милгрэма «Obedience to Authority».

Об исследованиях и результатах рассказывали и другие авторы. Но в своих суждениях они допускали ошибку. В зверствах против невинных людей участвовали не только оккупанты — граждане Германии. Часто подпись в документах о пытках или убийствах ставили их же сограждане, такие же жители оккупированных территорий. И очень часто немцы не имели к этому прямого отношения.

Получается, что в любой стране есть люди, готовые сделать больно и врагам, и своим соотечественникам. Речь не о том, что они слепо слушают приказы. Просто в их подсознании нет ограничений для проявления патологических наклонностей.

Интересно, что тему такого нелепого подчинения поднимали еще до экспериментов Стэнли Милгрэма. Софокл в одном из своих трудов задавал вопрос о целесообразности повиновения в случаях, когда дела идут в разрез с совестью. Философ Томас Гоббс считал, что в происходящем виноваты не те, кто совершает преступные действия, а те, кто отдает приказы.

Интересно! «Пока я пишу эти строки, очень цивилизованные люди летают над моей головой и пытаются меня убить. Они ничего не имеют против меня лично, да и я ничего против них лично не имею. Как говорится, они лишь «выполняют свой долг». Без сомнения, большинство из них — добросердечные и законопослушные граждане, которым и в голову не придет совершить убийство в частной жизни. С другой стороны, если один из них сбросит бомбу, которая разорвет меня на куски, его сон от этого не ухудшится» — Джордж Оруэлл.

На точку зрения и рассуждения Стэнли сильно повлияла книга Ханны Арендт «Эйхман в Иерусалиме». В центре сюжета Адольф Эйхман, на котором лежит ответственность за убийство тысяч евреев. Преступления он оправдывал банальным выполнением своей работы.

Предпосылки к проведению и цель исследования

Милгрэм заинтересовался вопросом о том, сколько страданий человек может причинить невинным людям по приказу начальства. Может ли человек открыто противостоять вышестоящей силе, зная об аморальности приказа и чувствуя страдания своих жертв?

Этим вопросом Милгрэм впервые заинтересовался в годы Второй мировой войны. Известно, что простые немецкие граждане в империи Третьего Рейха устраивались работать в концлагеря и подвергали узников разнообразным издевательствам. Германия – страна, жители которой традиционно славятся своей дисциплинированностью и склонностью к повиновению. Именно поэтому исследователь намеревался сразу же после разработки методики отправиться в Германию и провести эксперимент на немцах. Однако предварительный опыт, проведённый в США, показал, что высочайшую склонность к подчинению проявляют и американцы, поэтому Милгрэм решил не ехать в Германию, а продолжать эксперименты на родине.

Впоследствии исследование было всё-таки повторено в Германии, а также в Австрии, Испании, Голландии и других странах. И во всех случаях исход экспериментов был одинаковый.

Описание эксперимента Милгрэма

Исследование проводилось в Йельском университете. Участников было чуть больше 1 000. Испытуемым нужно было выполнять ряд указаний, которые противоречили их совести. Главный вопрос всего эксперимента: насколько далеко человек может зайти, подчиняясь авторитетному для него лицу?

Участники исследования были жителями Нью-Хейвена. В этой местности проживало около 300 000 человек. Выбор Милгрэма был неслучайным. Студенты университета не подходили по двум причинам:

- Они были одного возраста, знакомы с психологией.

- Есть риск, что молодые люди разболтают подробности эксперимента другим.

Для получения наиболее правдивых результатов нужны были люди разных возрастных категорий, социальных слоев, взглядов.

Для того, чтобы заинтересовать потенциальных испытуемых, Милгрэм напечатал объявление в газете. Он пригласил принять участие в изучении возможностей человеческой памяти и обучаемости. Всего откликов было около 300. Личное приглашение получили 12%. Среди этих людей были клерки, учителя, продавцы, инженеры и простые рабочие. У них было разное образование. Кто-то имел научную степень, а кто-то так и не закончил обучение. 20% участников было 20-30 лет, 40% — 30-40 и еще 40% — 40-50 лет.

Теория вовлеченного участия

Милгрэмом были разработаны две теории:

Первая из них – теория конформизма, основанная на исследованиях Соломона Аша и описывающая отдельного человека и группу, в которую он включен. Согласно ей, в условиях кризиса, без опыта и условий принятия решений субъект склонен подчиниться воле коллектива, согласно групповой иерархии.

Вторая — теория агентов, где суть повиновения состоит в том, что человек начинает считать себя инструментом для осуществления желания другого и поэтому больше не ответственным за свои действия. Это изменение является критическим и влечет за собой все остальные признаки подчиненного поведения.

Поведение испытуемых во время эксперимента Милгрэм объяснял с помощью теории агентов. Он считал, что суть подчинения в том, что субъект снимает с себя ответственность, повинуясь чужому приказу.

Но позже эта теория подверглась критике в психологическом сообществе. Она была заменена на «теорию вовлеченного участия». Это означало, что люди готовы совершать жестокие поступки, если они думают, что служат великой цели, и это правильно с точки зрения морали.

В данном случае это было служение науке, а в случаях с фашистскими палачами в концлагерях, которые и послужили предпосылкой к исследованию — служение идее возрождения духа Германии и господства арийской расы.

Как проводился эксперимент Милгрэма

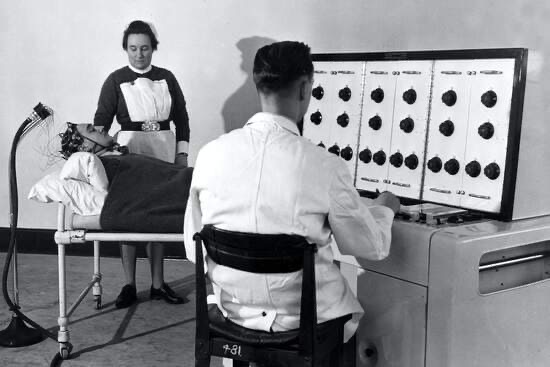

Исследование проводил экспериментатор – 31-летний учитель биологии. Он был бесстрастным и суровым. Роль «ученика» играл специально обученный актер, 47-летний бухгалтер. Стоит отметить, что он всегда был именно «учеником». Об этом остальные испытуемые не знали.

Участникам эксперимента рассказали о его цели – доказать или опровергнуть гипотезу о том, человек лучше запоминает информацию, испытывая боль. Экспериментатор предлагал разделиться на две группы:

- ученики (подставное лицо);

- учителя.

Если испытуемые не решали, кто и к какой группе примкнет, предлагалось провести жеребьевку. Ее результаты, конечно же, подтасовывались.

Человеку, игравшему роль учителя, рассказывали, как все будет происходить. Через электроды, закрепленные на руках «ученика», в его тело будет попадать электрически ток. Так будет каждый раз, когда он допустит ошибку в выполнении задания. «Ученик» делал видимость испуга, начинал сомневаться. Экспериментатор говорил, что удары причинят боль, однако ткани при этом повреждены не будут.

Следующий этап – инструктаж для «учителя». Ему нужно прочитать «ученику» словосочетания из двух слов. После сделать это еще раз. Но первое слово заменить 4 другими. Цель «ученика» –определить нужную пару. Отвечает он, нажимая на кнопку.

«Учитель» в это время в комнате рядом. Перед ним расположены 30 переключателей электрогенератора (от 15 до 450В). Они собраны в группы по силе удара: от слабого до опасного. После промаха «учитель» бьет «ученика» током. С очередной ошибкой сила удара увеличивалась на 15В. Последний удар – разряд в 450В. Он говорил от том, что испытание пора заканчивать.

Ответы подставного «ученика» были стандартными. В 3 парах слов из 4 он обязательно допускал ошибку. К концу одного листа с заданиями «ученик» получал 105В. Как только участник брал следующий лист, ведущий предлагал снова начать с 15В. Так «учитель» привыкал к своей роли. Если он сомневался в действиях, экспериментатор уговаривал продолжить. Для этого он проговаривал одну из нижеприведенных фраз:

- Продолжайте.

- Исследование требует, чтобы вы продолжали.

- Абсолютно необходимо, чтобы вы продолжали.

- У вас нет другого выбора, вы должны продолжить.

Интересно, что эти фразы ведущий говорил по порядку. Если после 4 испытуемый продолжал сомневаться, опыт останавливали.

Подчинение авторитету в эксперименте Милгрэма

При силе удара в 105В «ученик» просил закончить исследования. С усилением напряжения он изображал все больший дискомфорт, боль. Если «учитель» колебался, экспериментатор успокаивал его, говоря, что снимает с него всю ответственность. И испытуемый продолжал работу, несмотря на крики подопытного.

Первое противоречие

При достижении 105 вольт ученик начинал требовать прекращения пыток, что доставляло испытуемому массу угрызений совести и личностных противоречий. Экспериментатор говорил учителю несколько фраз, которые побуждали к продолжению действий. По мере увеличения заряда актер все больше изображал болевые ощущения, а учитель все больше колебался в своих действиях.

Шокирующие результаты

Результаты эксперимента Милгрэма удивили всех, кто в нем участвовал, даже самого экспериментатора. Если сделать краткий отчет, то почти в каждом втором случае исследование было доведено до конца.

Для наглядности возьмем одну серию опытов. Из 40 человек 26 повышали напряжение до максимального показателя в 450В. При этом они не внимали крикам ученика, его мольбам о помощи.

Но это не самое страшное. Ни один из 40 участников не попытался завершить опыты при первых требованиях «ученика» освободить его. Они не остановились и тогда, когда он кричал от «сильной боли». В целом результаты выглядели так:

- до 300В не остановился никто;

- 5 человек не захотели продолжать исследования уже после разряда в 300В;

- 4 «учителя» прекратили работу после 315В;

- 2 после 330В;

- 1 после 345В;

- 1 после 360В;

- 1 после 375В;

- 26 довели дело до конца.

Впечатляет, не правда ли?

Выводы

В результате экспериментов Милгрэм пришёл к заключению, что для «нормальных взрослых людей» характерна готовность делать всё что угодно, следуя велениям авторитета. Исследователь выдвинул в связи с этим две теории. Первая утверждает, что человек подчиняется правилам среды и её иерархии, когда не имеет возможности принять самостоятельное решение (например, чувствует нехватку знаний). Вторая теория говорит, что подчинённому свойственно рассматривать себя как инструмент для исполнения действий другого человека, что позволяет ему снять с себя всякую ответственность за собственные деяния.

Критика и обсуждения

Еще до начала эксперимента Стэнли Милгрэм предложил студентам психологического факультета Йельского университета высказать мнение относительно того, сколько человек дойдут до конца исследования. Они решили, что таких людей будет меньше 2%.

39 психиатрам был задан такой же вопрос. По их словам, напряжение до предела сможет повысить лишь 1 человек из 1000. 20% участников испытания дойдут до разряда 225В.

И студенты, и психиатры ошибались. Никто не думал, что результаты будут такими ошеломляющими. Пытаясь их объяснить, специалисты выдвинули ряд гипотез случившегося:

- На участников влияло нахождение в стенах ВУЗа.

- «Учителя» были мужчинами, которые от природы склонны к агрессии.

- Участники эксперимента Милгрэма не осознавали, какую боль причиняли ученикам.

- Испытуемые изначально были садистами.

Интересно, что ни одно предположение не было подтверждено. И вот почему:

- Авторитет учебного заведения не влиял на участников эксперимента. Для исследований Милгрэм использовал и другие площадки. Одна из них – арендуемое помещение в Бриджпорте с названием «Исследовательская Ассоциация Бриджпорта». От перемены места итоги не изменились. Почти половина дошла до конца опытов.

- Женщины не оказались добрее мужчин. Как и представители сильного пола, они, нисколько не сомневаясь, уверенно шли к концу испытания.

- В еще одном эксперименте «ученика» попросили заранее сообщить «учителю», что у него есть нарушения в работе сердца. Во время исследований он начинал кричать о том, что испытывает сильную боль, что сердце его беспокоит. «Учителя» понимали это, но продолжали повышать напряжение, доведя в итоге его до максимального показателя. Получается, что испытуемые осознавали, какой вред могут нанести человеку.

- Участвующие в эксперименте не были садистами. Это доказано в более поздних исследованиях. При отсутствии ведущего до конца доходили лишь 20% «учителей». То же самое было и тогда, когда указания передавались в телефонном режиме. Если испытуемый мог самостоятельно выбирать разряд, 95% не превышали показатель в 150В.

И еще один немаловажный момент. В некоторых случаях испытуемого оставляли сразу с двумя исследователями. Первый говорил, что нужно остановить эксперимент. Второй требовал продолжения. «Учитель» останавливался.

Эксперимент Стэнли Милграма «Подчинение авторитету»

В своем эксперименте Милграм задался целью выяснить: какая мера «послушания» присуща человеку, когда на нее влияют авторитетные лица и приказывают действовать вопреки собственным моральным принципам, сколько страданий готовы причинить одни люди другим, совершенно невинным, когда такие действия относятся к их обязанностям, и до какой степени подчинения обычно склоняются люди под давлением авторитетного лица.

Талант Милграма как экспериментатора заключался в том, что он смог создать соответствующий научный подход к изучению такой сложной теме социального поведения. В условиях лаборатории он заставлял одного человека наносить вред другому, но на самом деле никакого вреда не было причинено.

Милграм также создал модель лабораторной ситуации, в которой довольно точно были задействованы факторы, гипотетически, как считал исследователь, влияющие на проявление подчиненности.

Участник должен был выполнять в исследовании роль ассистента экспериментатора, который давал распоряжения, противоречащие элементарным моральным установкам человека. Исследуемый мог выполнять приказ экспериментатора, или отказаться это делать.

Главное теоретическое положение, сформулированное Милграмом: человеку свойственна склонность подчинять свое поведение другому человеку, которого он воспринимает авторитетнее себя, к тому же согласно этой тенденции человек может нарушить нормы морали. Милграм считал, что действие тенденции к подчиненности авторитетному лицу заставляет человека причинить боль другому человека (чего раньше она никогда не делал), если получит приказ от того, кого считает авторитетом.

В эксперименте были созданы условия для определения степени подчиненности одного человека другому.

Милграм сконструировал генератор электрического тока достаточно ужасного вида с тридцатью рычагами-переключателями. Каждый рычаг был обозначен ярлыком (от 30 до 450 вольт), а переключатели — надписями: «слабый электрический удар», «удар средней силы», «опасно: мощный удар».

Участниками эксперимента были 40 мужчин в возрасте от 20 до 50 лет, среди них 15 человек (как квалифицированных, так и неквалифицированных). 16 коммерсантов и бизнесменов, 9 специалистов различных профессий. Все они были приглашены к участию в оплачиваемом исследовании через объявление в газете или по почте (для исследований Йельського университета по проблеме памяти и обучения). За участие в эксперименте каждому платили по 4,5 доллара. Участникам сообщали, что они получат оплату независимо от того, каким будет их поведение в эксперименте. В исследовании также принимали участие актеры. Один из них исполнял роль экспериментатора, был одет в серый лабораторный халат и выглядел довольно официально. Другой актер исполнял роль испытуемого, ему было 47 лет. Оба актера находились в сговоре с экспериментатором.

Итак, настоящему участнику, когда тот попадал в лабораторию социального взаимодействия, сообщали «легенду»: он участвует в исследовании влияния наказания на процесс обучения. Потом ему и участнику-актеру предоставляли возможность жеребьевкой определить свою роль в исследовании («ученик» или «учитель»). Конечно, настоящий исследуемый всегда становился «учителем», а «подсадной» — «учеником». «Ученика» в другой комнате привязывали ремнями к стулу и подсоединяли к электродам, присоединенных к генератору тока в соседней комнате. При этом объясняли, что используется специальная паста, которая проводит электрический ток и позволяет избежать ожогов и волдырей на коже. Все действия выполнялись на глазах настоящего автора.

Руки «ученика» были зафиксированы таким образом, чтобы он мог достать до четырех кнопок, маркированных как abed, отвечая на вопрос «учителя».

«Учитель» должен зачитать список слов и проверить, как их запомнил «ученик». Экспериментатор давал «учителю» инструкцию: он должен наказать «ученика» каждый раз, когда тот будет отвечать неправильно, добавляя при каждом следующем неправильном ответе еще один уровень напряжения тока на генераторе. Эксперимент был так достоверно организован, что участники не могли догадаться, что никаких «наказаний» на самом деле никто не получает.

Ответы «ученика» (подсадного) были спланированы заранее с чередованием правильных и неправильных в одинаковой последовательности во всех исследуемых. С увеличением неправильных ответов напряжение нарастало, «ученик» начинал кричать, что ему плохо (фразы были записаны на пленку накануне), жаловался на боль в сердце. Когда напряжение достигало 300 вольт, «ученик» начинал бить ногами в стенку и требовал отпустить его, потом замолкал и больше не отвечал на вопросы. «Учитель» объясняли, что молчание оценивается как неправильный ответ и нужно действовать по инструкции. Большинство участников на определенном этапе обращались к экспериментатору, следует ли продолжать, повышая дальше напряжение. Исследователь приказывал продолжать, давал серию команд, проявляя все большую строгость, заставляя при необходимости действовать настойчивее.

Степенью подчинения считался уровень напряжения, при котором участник отказывался продолжать эксперимент. Поскольку на генераторе было 30 переключателей, каждый исследуемый мог получить от 1 до 30 баллов. Участников, которые доходили до самого высокого уровня напряжения, считали «покорными» (obedient). Тех, которые отказались выполнять команды экспериментатора на нижних уровнях напряжения, — «непокорными» (defiant).

Исследуемый наблюдал страдания «невинной жертвы», понимал реальную опасность для жизни «ученика», однако подавляющее большинство участников выполняли распоряжения исследователя и не решились остановить эксперимент.

Милграм предложил своим коллегам, а также выпускникам Йельского университета, которые специализировались по психологии, спрогнозировать возможные результаты. Их оценки имели значения от 1 к 3%, среднее значение — 1,2%. И психологи начинающие, и профессионалы с опытом считали, что тех, кто нанесет максимальный удар, не может быть более 3%.

39 психиатров, к которым обратился Милграм, дали еще менее точный прогноз. Они считали, что только один человек из тысячи повысит напряжение до предельного значения, а до половины, т.е. до 225 вольт, — не более половины испытуемых. Поэтому никто из психологов не смог предвидеть те результаты, которые были получены. В реальном эксперименте большинство исследуемых выполняли команды экспериментатора и наказывали «ученика» даже после того, как тот переставал кричать и бить в стенку ногами.

Результаты эксперимента С. Милграма

| Сила удара (в вольтах), который наносили участники | Количество испытуемых, которые отказались повысить напряжение на нем уровне |

| Слабый электрический удар 15 30 45 60 | 0 0 0 0 |

| Средний электрический удар 75 90 105 120 | 0 0 0 0 |

| Сильный электрический удар 135 150 165 180 | 0 0 0 0 |

| Очень сильный электрический удар 195 210 225 240 | 0 0 0 0 |

| Интенсивный удар 255 270 285 300 | 0 0 0 5 |

| Экстремально-интенсивный удар 315 330 345 360 | 4 2 1 1 |

| Опасно: мощный удар 375 390 405 420 | 1 0 0 0 |

| Максимально сильный удар 435 450 | 0 26 |

Выполняя команды экспериментатора, все исследуемые повышали наказания и дошли до отметки 300 вольт (когда «ученик» бил в стену, умолял его отпустить, а потом замолкал и не давал никакого ответа). Конечно, самым неожиданным и шокирующим было то, что значительное количество исследуемых прошла всю шкалу до максимума. Только 14 участников отказались выполнять приказы. 26 исследуемых (65%) завершили эксперимент на отметке 450 вольт. Они были в состоянии сильного стресса, волновались за состояние человека, проявляли неприязнь к экспериментаторам, но все же подчинялись. В последней части эксперимента, когда ученик умолкал, исследуемые были чрезвычайно взволнованы. Чтобы снять это состояние дискомфорта, облегчить состояние участников исследования, их после окончания эксперимента проинформировали обо всех тонкостях, общий замысел исследования и их роль. Участников спрашивали об их мысли и чувства во время эксперимента, также появлялся «ученик» и дружески мирился с каждым испытуемым.

Эксперимент показал, что испытуемые не оказывали сопротивления «главному» — исследователю, который был одет в белый халат и требовал причинить страдания другому участнику. В целом исследование продемонстрировало такое свойство поведения, как подчиненность авторитету, и ее глубокую укорененность в человеческой природе. Участники выполняли приказы экспериментатора, хотя переживали дискомфорт и моральный внутренний конфликт.

Эксперимент был повторен в 21 серии лично Милграмом.

Тот факт, что примерно две трети исследуемых наносили своей жертве удары электрическим током, произвел сильное впечатление на всех, причастных к проведению этого исследования. При интерпретации результатов были сформулированы следующие гипотетические толкования.

- Участники находились под влиянием авторитетности Йельского университета.

- Они были мужчинами, поэтому проявили свойственную этому полу тенденцию к агрессивным действиям.

- Испытуемые не осознавали того вреда и боли, которые вызывают удары электрическим током.

- Участники были склонны к садизму, поэтому были довольны тем, что могут наносить страдания другим.

Милграм тщательно проверил эти гипотезы в дополнительных исследованиях и выяснил, что все эти объяснения не соответствуют реальному положению вещей.

Дополнительные эксперименты.

- Милграм провел исследование вне стен Йельского университета, снимая очень убогое помещение в Бриджпорт (штат Коннектикут), украшенное вывеской «Исследовательская ассоциация Бриджпорта». При этом ученый не ссылался на Йельский университет. Исследовательская ассоциация Бриджпорта была представлена как коммерческая организация. Результаты проведенного в таких условиях эксперимента были достаточно близкими к основному исследованию: пройти всю шкалу наказаний согласились 48% испытуемых.

- В другой исследовательской серии Милграм показал, что женщины-«учителя» вели себя так же, как и мужчины в первом эксперименте. Результаты свидетельствовали, что представительницы слабого пола не были более сердечными и сострадательны.

- Для того, чтобы определить, осознают участники физический вред и степень болевого шока, которые испытывает жертва, перед началом исследования была введена такая деталь: «ученик» заявлял, что у него больное сердце и он не сможет выдержать боли от электрических ударов. В ходе исследования «ученик» жаловался на боли в сердце, умолял остановить процесс. Однако такие изменения не внесли особых корректив в полученные результаты: 65% «учителей» выполняли свои обязанности и доводили напряжение до максимума.

- В результате дополнительного исследования было доказано, что гипотеза об определенных психических отклонениях участников не имела под собой никаких оснований. Все участники, которые откликнулись на объявление Милграма с приглашением принять участие в исследовании влияния наказания на память, по своим данным, образовательным уровнем, профессии были обычными людьми, их ответы на вопросы специальных тестов личностных свойств свидетельствовали, что это вполне нормальные и уравновешены лица. Характеризуя своих испытуемых, Милграм сказал, что они были довольно обычными людьми, по которым можно сказать, что «они и есть мы с вами».

- В ситуации, когда экспериментатор выходил и оставлял своего «ассистента», лишь 20% участников соглашались продолжить эксперимент. Поэтому нельзя считать, что экспериментальная возможность наказать «жертву» приносила исследуемым удовольствие. Когда участники сами имели возможность определить меру наказания, 95% останавливались в пределах 150 вольт.

Итак, отметим еще раз, все высказанные гипотезы были опровергнуты.

На результаты исследования не влиял авторитет университета.

Пол исследуемого лица не влияла на полученные результаты.

Исследуемые хорошо осознавали опасность электрических ударов для участников эксперимента.

Исследуемые были нормальными обычными людьми и не имели склонностей патологического характера, по крайней мере, они точно не были садистами.

Когда указания по ходу эксперимента предоставлялись по телефону, «послушание» становилась меньше (она была свойственна лишь 20% участников). В такой ситуации исследуемые только делали вид, что продолжают эксперимент.

Если участник попадал в ситуацию с двумя исследователями, один из которых приказывал остановиться, а другой настаивал на продолжении, то он отказывался дальше участвовать в эксперименте.

Милграм также исследовал роль других факторов, которые могли усиливать или ослаблять тенденцию к подчинению. Было установлено, что эмоциональная дистанция между «учителем» и «учеником» изменяет уровень подчинения. Наивысшего уровня подчинения было достигнуто тогда, когда «ученик» находился в другой комнате и его нельзя было ни видеть, ни слышать. Уровень подчинения в такой ситуации был 93%, столько исследуемых доходили до максимального уровня наказания. Если же оба участники находились в одной комнате и исследуемом приходилось самому прижимать руки «ученика» к электродам, уровень подчинения падал до 30%.

Ученый изучал также, как влияет дистанция между авторитетным лицом и исследуемым на уровень подчиненности. Когда экспериментатор находился за пределами комнаты и давал исследуемом команды по телефону, уровень подчинения снизился до 21%.

Особым вариантом была ситуация, когда испытуемым позволили по собственному усмотрению выбирать соответствующий уровень наказания — ни один из участников не поставил переключатель выше 45 вольт.

Милграм, начиная исследования, хотел выяснить, почему немецкие граждане участвовали в уничтожении миллионов невинных людей в концентрационных лагерях. Он хотел провести эксперимент в Германии, когда определился с методикой исследования. Он считал, что жители этой страны в большей степени склонны к послушанию (подчиненности). Однако, проведя первый эксперимент, он заявил: «Я нашел столько повиновения здесь, что не вижу необходимости проводить этот эксперимент в Германии».

Томас Бласс, исследователь из Мэрилендским университета, в 2002 г. в журнале Psychology Today «рассмотрел результаты всех повторений эксперимента Милграма, которые были проведены в США и других странах. Было выяснено, что до конца шкалы доходят от 60 до 66% исследуемых лиц, и данные не зависят от времени и места исследования.

Что же заставляет обычных людей вести себя таким образом?

Милграм так объяснял результаты своего исследования: в сознании человека глубоко укоренилась необходимость подчиняться авторитетам. Определяющую роль играла неспособность испытуемых открыто противостоять «начальнику» (исследователю), который предписывал выполнять задачи, несмотря на сильную боль, нанесенную «ученику». Милграм говорил, что очевидно, что если бы исследователь позволил остановить эксперимент, то участники это сразу же выполнили бы. Они не стремились выполнять задачи, видели страдания жертвы и были обескуражены. Они просили экспериментатора остановить исследование, но когда не получали разрешения, то продолжали нажимать на кнопку. Исследуемые выражали протест, потели, просили освободить жертву, хватались за голову, сжимали кулаки так, что ногти отражались на ладонях, кусали губы, некоторые нервно смеялись.

За прозрачным стеклом с зеркальным эффектом находились психологи, коллеги Милграма, которые наблюдали за ходом эксперимента. Милграм приводит свидетельство одного из очевидцев: «Я видел, как в начале в лабораторию вошел солидный бизнесмен, улыбающийся и уверенный в себе. За 20 минут работы с переключателями напряжения он уже выглядел совершенно по-другому, неудачник, то ворчал, был на грани нервного срыва … Он дрожал, заикался, постоянно дергал за мочку уха и заламывал руки. В какой-то момент схватился за голову и тихо прошептал: «О Боже! Останови это!». И тем не менее он продолжал реагировать на каждое слово экспериментатора и безотказно слушал его (повиновался ему) к концу эксперимента».

В 1965 г. исследования С. Милграма были награждены ежегодной социопсихологической премией Американской ассоциации развития науки.

Полученным данным давалось немало объяснений:

- Причиной поведения является значительное нормативное давление. Экспериментатор совершает довольно значительное давление, заставляя исследуемого выполнять его распоряжения.

- Тенденция к разделению ответственности: ответственными за поведение в кризисных или неоднозначных ситуациях участники склонны считать других.

- Конфликтность социальных норм. Когда испытуемый впервые бьет жертву, он заставляет сам себя к исполнению приказа, оказывает на себя давление.

Милграм в своем эксперименте отметил такие существенные моменты.

Прежде всего, чрезвычайно сильную тенденцию к покорности. В исследовании принимали участие обычные люди, не склонные к жестокости. Милграм указывал, что люди вели себя так покорно, нарушая усвоенные с детства нормы, что нельзя причинить боль другому человеку, потому что были под влиянием авторитета экспериментатора. Однако надо определить, в чем же заключался этот авторитет, ведь сам экспериментатор не делал особо серьезного давления на испытуемых, не использовал никаких особых действий, чтобы заставить участников подчиняться. Они были совершенно свободны в том, чтобы проигнорировать все просьбы и приказы, действовать по своему усмотрению им никто не запрещал. Главной силой принуждения была сама ситуация, которая запускала привычное поведение.

Участники исследования, выполняя команды экспериментатора, переживали сильное волнение и напряжение. Поскольку дискомфорт и волнение были достаточно сильными и заметными при наблюдении, то возникали ожидания, что в конце концов исследуемые откажутся выполнять команды.

Сам Милграм определил следующие причины послушания

— с точки зрения испытуемых:

- Эксперимент проводится в Йельском университете, работают профессионалы и я не имею права сомневаться в таком серьезном учреждении.

- Эксперимент направлен на достижение важных задач, и когда я уже согласился в нем участвовать, то должен выполнить свою задачу.

- Я взял на себя обязательства по участию в исследовании, поэтому должен их выполнить.

- Обстоятельства сложились таким образом, что я «учитель», а он — «ученик». Так выпало, это случайность. В следующий раз, возможно, будет по-другому.

- Мне платят за работу, поэтому необходимо ее выполнять как следует.

- Я не знаю всех правил в поведении психологов и исследуемых, поэтому я вынужден соглашаться с их точкой зрения.

- Исследователи сказали нам обоим, что электрический ток не болезненный и безопасный.

Эксперимент Милграма, пожалуй, последний психологический эксперимент, который так существенно повлиял на психологию и общественное мнение. Прошло уже более 30 лет, однако он все еще представляет интерес и производит большое впечатление на тех, кто знакомится с ним впервые.

Критика эксперимента. Милграм достаточно остро поставил проблему этических норм при проведении исследования с людьми. Критики этого эксперимента высказывали свою позицию в довольно резкой форме, отмечая, что такие исследования недопустимы, поскольку создали для участников недопустимый уровень стресса (Д. Баумринд, 1964, А. Миллер, 1986). Также говорилось о том, что исследование может иметь для его участников отдаленные последствия, ведь, узнав об истинной цели и последствия эксперимента, они могли исполниться недоверия к психологам или другим лицам, облеченным властью.

Психологи также выразили сомнения относительно обоснованности выводов Милграма. Исследуемые приходили в лабораторию, они брали на себя обязательства и чувствовали себя зависимыми от экспериментатора. К тому же лаборатория для них — это необычная обстановка, поэтому их подчиненность и послушание в этой ситуации не будут такими же, как в реальной жизни.

Поэтому результаты исследования оценивались как необоснованные, абсолютно не сопоставимы с реальным поведением людей, а мера опасного стресса для испытуемых — как чрезмерная и неоправданна.

Отстаивая проведенную работу, Милграм провел дополнительное исследование, чтобы изучить реакции участников. 85% были довольны, что работали с психологом, и только 1% из принявших участие в эксперименте жалели. Все 40 участников также прошли обследование у психиатра, который дал заключение, что никто не пострадал и не имеет оснований ожидать каких-то негативных отдаленных последствий в будущем.

Милграм отвечал своим критикам: «Люди, которые пришли в лабораторию для участия в эксперименте, — только взрослые, активные, способные принимать или отвергать рекомендованные им действия».

Эксперимент Милграма активно обсуждали и оценивали психологи. Полемика развернулась вокруг двух проблем: насколько соответствуют реальному поведению людей выводы исследования и какие принципы важно учитывать в психологических исследованиях вообще. Американский психолог Блас, молодой коллега Милграма, провел тщательный обзор всех исследований, в которых изучались проблемы подчинения и связанных с ранними экспериментами Милграма. Блас говорит, что выводы Милграма справедливые, также универсальные, аналогичные эксперименты, проведенные другими исследователями за 40 лет, свидетельствуют, что уровень подчинения с тех пор не изменился. Этот вывод не подтверждает надежды психологов и демократических общественных институтов, что современные люди уже не так подвластны авторитетам и могут действовать автономно и протестовать, не соглашаясь выполнять приказы власти. В частности, в своем обзоре Блас также по результатам исследований выяснил, что нет никакой разницы между подчинением мужчин и женщин.

Важным вопросом в дискуссиях вокруг исследования Милграма, которое снова и снова привлекает внимание исследователей, является то, можно ли избежать обмана, который так часто и охотно практикуют исследователи. Почему психологи так легко выбирают обман, насколько они правдивы, утверждая, что делают это ради науки, почему они не выбирают для себя реально более этическую стратегию поведения? Как защитить людей от практики безответственного обмана исследователя, ведь открытость исследования, как правило, ведет к невозможности получения действительно важных данных.

Отдельные психологи считают, что по крайней мере следует информировать участников, что они не смогут знать всю правду об исследовании, и позволить им самим после этого принимать решение, согласны ли они участвовать на таких условиях («согласие со знанием дела») (Д. Вендлер, 1996). Конечно, психологам следует более вдумчиво подходить к тому, что в исследованиях без серьезной необходимости практикуется обман, поскольку неуважение к участникам ничем не оправдано. Психологи должны искать такие экспериментальные стратегии, которые бы обеспечили им уважение к участникам исследования и качественный научный результат.

В заключение отметим, что, по нашему мнению, исследования Милграма не является универсальным, как утверждает Блас. Окончательно не доказано, что давление ситуации заставляет подчиняться, а личностные факторы при этом не действуют. В эксперименте Милграма 14 исследуемых не подчинились экспериментатору. Блас и сам указывал, что личностные факторы (черты, убеждения) являются более определяющими, чем тенденция к подчинению авторитету.

Источник: Копец Л. В. Классические эксперименты в психологии — К., 2010

Интересные факты

В 2002 году были опубликованы общие результаты всех экспериментов Милгрэма. Оказалось, что до наивысших показателей напряжения доходит 61-66% испытуемых. При этом место и время роли не играло.

В связи с этими данными возникает вопрос: что заставляет человека вести себя именно так? Откуда в людях такая жестокость? По мнению Милгрэма, виной всему прочно укоренившееся в подсознании желание находиться в подчинении у авторитетной личности. Испытуемые не находили в себе сил противоречить экспериментатору, дававшему жестокие указания.

Если бы ведущий не требовал продолжения «игры», «учитель» тотчас вышел бы из нее. Многие участники, видя страдания «ученика», нервничали, покрывались испариной, кусали до крови губы, умоляли освободить жертву. Наблюдатель рассказал об одном из испытуемых. Это был веселый, уверенный в себе человек. Буквально за треть часа его довели до нервного срыва. Он сильно переживал, бил себя, заламывал руки, но продолжал выполнять все указания экспериментатора.

Какой вывод после эксперимента сделал сам Милгрэм? У взрослых сознательных людей есть ярко выраженная готовность слепо следовать за авторитетом. И неизвестно, как далеко они могут зайти.

Кульминация

В это время экспериментатор не бездействовал, а говорил о том, что всю ответственность за безопасность ученика и за весь ход опыта он берет на себя, и то, что эксперимент должен быть продолжен. Но при этом в сторону учителя не было никаких угроз или обещаний вознаграждения.

С каждым увеличением напряжения актер все больше умолял прекратить муки, к концу истошно орал. Экспериментатор продолжал наставлять учителя, используя специальные фразы, которые повторялись по кругу, каждый раз, как испытуемый сомневался.

В итоге каждый эксперимент был окончен. Результаты эксперимента повиновения Стэнли Милгрэма поразили всех.

Эксперимент Милгрэма – интересное исследование человеческой природы, готовности следовать за лидером, нарушая при этом общепризнанные принципы и правила. Как далеко вы смогли бы зайти в подчинении авторитету? Получилось бы у вас выполнять все его указания даже тогда, когда они наносят вред другим людям? Стэнли Милгрэм и его исследования ответят на эти вопросы.

Содержание

- Стэнли Милгрэм – кто он

- Общая информация об эксперименте Милгрэма

- Описание эксперимента Милгрэма

- Как проводился эксперимент Милгрэма

- Подчинение авторитету в эксперименте Милгрэма

- Шокирующие результаты

- Критика и обсуждения

- Интересные факты

- Заключение

Стэнли Милгрэм – кто он

Стэнли Милгрэм – уроженец Нью-Йорка. Появился на свет в августе 1933 года. Учился в школе имени Джеймса Монро. Его одноклассником был ставший позднее довольно успешным психологом Филипп Зимбардо.

Для получения дальнейшего образования Стэнли выбрал Королевский колледж в Нью-Йорке. Он поступил на факультет политологии. Через время осознал, что не хочет развиваться в этой сфере. Но доучился.

Во время обучения в колледже Милгрэм заинтересовался социальной психологией. Первая попытка поступить в Гарвард на эту специальность закончилась провалом. Парню не хватило знаний. Он не отчаялся, а направил все силы на учебу. Так, за лето Стэнли прошел 6 курсов в 3 ВУЗах. Благодаря этому в 1954 году его мечта осуществилась – его приняли в Гарвард.

Еще в студенчестве Стэнли Милгрэм познакомился с Соломоном Ашем, изучавшим конформность. Стэнли даже был помощником в исследованиях и экспериментах именитого психолога.

После учебы он решает вернуться назад в США. Там продолжает работать в паре с Ашем, но уже в Принстоне. Их отношения сложно назвать дружескими. Скорее, это было успешное взаимодействие двух людей с одинаковыми интересами и взглядами на вопросы психологии.

Спустя год, Стэнли Милгрэм отправился в «свободное плаванье».

Общая информация об эксперименте Милгрэма

Цель эксперимента Милгрэма – понять, почему во Второй мировой войне жители Германии были так жестоки к узникам концлагерей. После того, как исследования были проведены в Америке, Стэнли хотел поехать с ними в Германию. Ему казалось, что немцы склонны подчиняться приказам авторитетных для них людей, несмотря ни на что. Но результаты опыта настолько ошеломили его, что он решил остаться в Нью-Хейвене, штат Коннектикут. По словам самого Милгрэма он обнаружил в своих согражданах столько повиновения и подчинения, что поездки за границу утратили всякий смысл.

Спустя несколько лет эксперимент все же провели в других странах (Голландия, Германия, Испания, Италия, Австрия, Иордания). Результаты были такими же ошеломляющими, как и в США. Подробнее узнать о них можно в книге Стэнли Милгрэма «Obedience to Authority».

Об исследованиях и результатах рассказывали и другие авторы. Но в своих суждениях они допускали ошибку. В зверствах против невинных людей участвовали не только оккупанты — граждане Германии. Часто подпись в документах о пытках или убийствах ставили их же сограждане, такие же жители оккупированных территорий. И очень часто немцы не имели к этому прямого отношения.

Получается, что в любой стране есть люди, готовые сделать больно и врагам, и своим соотечественникам. Речь не о том, что они слепо слушают приказы. Просто в их подсознании нет ограничений для проявления патологических наклонностей.

Интересно, что тему такого нелепого подчинения поднимали еще до экспериментов Стэнли Милгрэма. Софокл в одном из своих трудов задавал вопрос о целесообразности повиновения в случаях, когда дела идут в разрез с совестью. Философ Томас Гоббс считал, что в происходящем виноваты не те, кто совершает преступные действия, а те, кто отдает приказы.

Интересно! «Пока я пишу эти строки, очень цивилизованные люди летают над моей головой и пытаются меня убить. Они ничего не имеют против меня лично, да и я ничего против них лично не имею. Как говорится, они лишь «выполняют свой долг». Без сомнения, большинство из них — добросердечные и законопослушные граждане, которым и в голову не придет совершить убийство в частной жизни. С другой стороны, если один из них сбросит бомбу, которая разорвет меня на куски, его сон от этого не ухудшится» — Джордж Оруэлл.

На точку зрения и рассуждения Стэнли сильно повлияла книга Ханны Арендт «Эйхман в Иерусалиме». В центре сюжета Адольф Эйхман, на котором лежит ответственность за убийство тысяч евреев. Преступления он оправдывал банальным выполнением своей работы.

Описание эксперимента Милгрэма

Исследование проводилось в Йельском университете. Участников было чуть больше 1 000. Испытуемым нужно было выполнять ряд указаний, которые противоречили их совести. Главный вопрос всего эксперимента: насколько далеко человек может зайти, подчиняясь авторитетному для него лицу?

Участники исследования были жителями Нью-Хейвена. В этой местности проживало около 300 000 человек. Выбор Милгрэма был неслучайным. Студенты университета не подходили по двум причинам:

- Они были одного возраста, знакомы с психологией.

- Есть риск, что молодые люди разболтают подробности эксперимента другим.

Для получения наиболее правдивых результатов нужны были люди разных возрастных категорий, социальных слоев, взглядов.

Для того, чтобы заинтересовать потенциальных испытуемых, Милгрэм напечатал объявление в газете. Он пригласил принять участие в изучении возможностей человеческой памяти и обучаемости. Всего откликов было около 300. Личное приглашение получили 12%. Среди этих людей были клерки, учителя, продавцы, инженеры и простые рабочие. У них было разное образование. Кто-то имел научную степень, а кто-то так и не закончил обучение.

20% участников было 20-30 лет, 40% — 30-40 и еще 40% — 40-50 лет.

Как проводился эксперимент Милгрэма

Исследование проводил экспериментатор – 31-летний учитель биологии. Он был бесстрастным и суровым. Роль «ученика» играл специально обученный актер, 47-летний бухгалтер. Стоит отметить, что он всегда был именно «учеником». Об этом остальные испытуемые не знали.

Участникам эксперимента рассказали о его цели – доказать или опровергнуть гипотезу о том, человек лучше запоминает информацию, испытывая боль. Экспериментатор предлагал разделиться на две группы:

- ученики (подставное лицо);

- учителя.

Если испытуемые не решали, кто и к какой группе примкнет, предлагалось провести жеребьевку. Ее результаты, конечно же, подтасовывались.

Итак, «учителя» и «выбранного» ученика просили пройти в отдельную комнату. Последнего с помощью ремней пристегивали к «электрическому стулу». Это словосочетание не зря в кавычках. Стул работал лишь на словах. Человек не испытывал ровным счетом никаких ощущений. Но «учитель» об этом не знал.

Человеку, игравшему роль учителя, рассказывали, как все будет происходить. Через электроды, закрепленные на руках «ученика», в его тело будет попадать электрически ток. Так будет каждый раз, когда он допустит ошибку в выполнении задания. «Ученик» делал видимость испуга, начинал сомневаться. Экспериментатор говорил, что удары причинят боль, однако ткани при этом повреждены не будут.

Следующий этап – инструктаж для «учителя». Ему нужно прочитать «ученику» словосочетания из двух слов. После сделать это еще раз. Но первое слово заменить 4 другими. Цель «ученика» –определить нужную пару. Отвечает он, нажимая на кнопку.

«Учитель» в это время в комнате рядом. Перед ним расположены 30 переключателей электрогенератора (от 15 до 450В). Они собраны в группы по силе удара: от слабого до опасного. После промаха «учитель» бьет «ученика» током. С очередной ошибкой сила удара увеличивалась на 15В. Последний удар – разряд в 450В. Он говорил от том, что испытание пора заканчивать.

Ответы подставного «ученика» были стандартными. В 3 парах слов из 4 он обязательно допускал ошибку. К концу одного листа с заданиями «ученик» получал 105В. Как только участник брал следующий лист, ведущий предлагал снова начать с 15В. Так «учитель» привыкал к своей роли. Если он сомневался в действиях, экспериментатор уговаривал продолжить. Для этого он проговаривал одну из нижеприведенных фраз:

- Продолжайте.

- Исследование требует, чтобы вы продолжали.

- Абсолютно необходимо, чтобы вы продолжали.

- У вас нет другого выбора, вы должны продолжить.

Интересно, что эти фразы ведущий говорил по порядку. Если после 4 испытуемый продолжал сомневаться, опыт останавливали.

Подчинение авторитету в эксперименте Милгрэма

При силе удара в 105В «ученик» просил закончить исследования. С усилением напряжения он изображал все больший дискомфорт, боль. Если «учитель» колебался, экспериментатор успокаивал его, говоря, что снимает с него всю ответственность. И испытуемый продолжал работу, несмотря на крики подопытного.

Шокирующие результаты

Результаты эксперимента Милгрэма удивили всех, кто в нем участвовал, даже самого экспериментатора. Если сделать краткий отчет, то почти в каждом втором случае исследование было доведено до конца.

Для наглядности возьмем одну серию опытов. Из 40 человек 26 повышали напряжение до максимального показателя в 450В. При этом они не внимали крикам ученика, его мольбам о помощи.

Но это не самое страшное. Ни один из 40 участников не попытался завершить опыты при первых требованиях «ученика» освободить его. Они не остановились и тогда, когда он кричал от «сильной боли».

В целом результаты выглядели так:

- до 300В не остановился никто;

- 5 человек не захотели продолжать исследования уже после разряда в 300В;

- 4 «учителя» прекратили работу после 315В;

- 2 после 330В;

- 1 после 345В;

- 1 после 360В;

- 1 после 375В;

- 26 довели дело до конца.

Впечатляет, не правда ли?

Критика и обсуждения

Еще до начала эксперимента Стэнли Милгрэм предложил студентам психологического факультета Йельского университета высказать мнение относительно того, сколько человек дойдут до конца исследования. Они решили, что таких людей будет меньше 2%.

39 психиатрам был задан такой же вопрос. По их словам, напряжение до предела сможет повысить лишь 1 человек из 1000. 20% участников испытания дойдут до разряда 225В.

И студенты, и психиатры ошибались. Никто не думал, что результаты будут такими ошеломляющими. Пытаясь их объяснить, специалисты выдвинули ряд гипотез случившегося:

- На участников влияло нахождение в стенах ВУЗа.

- «Учителя» были мужчинами, которые от природы склонны к агрессии.

- Участники эксперимента Милгрэма не осознавали, какую боль причиняли ученикам.

- Испытуемые изначально были садистами.

Интересно, что ни одно предположение не было подтверждено. И вот почему:

- Авторитет учебного заведения не влиял на участников эксперимента. Для исследований Милгрэм использовал и другие площадки. Одна из них – арендуемое помещение в Бриджпорте с названием «Исследовательская Ассоциация Бриджпорта». От перемены места итоги не изменились. Почти половина дошла до конца опытов.

- Женщины не оказались добрее мужчин. Как и представители сильного пола, они, нисколько не сомневаясь, уверенно шли к концу испытания.

- В еще одном эксперименте «ученика» попросили заранее сообщить «учителю», что у него есть нарушения в работе сердца. Во время исследований он начинал кричать о том, что испытывает сильную боль, что сердце его беспокоит. «Учителя» понимали это, но продолжали повышать напряжение, доведя в итоге его до максимального показателя. Получается, что испытуемые осознавали, какой вред могут нанести человеку.

- Участвующие в эксперименте не были садистами. Это доказано в более поздних исследованиях. При отсутствии ведущего до конца доходили лишь 20% «учителей». То же самое было и тогда, когда указания передавались в телефонном режиме. Если испытуемый мог самостоятельно выбирать разряд, 95% не превышали показатель в 150В.

И еще один немаловажный момент. В некоторых случаях испытуемого оставляли сразу с двумя исследователями. Первый говорил, что нужно остановить эксперимент. Второй требовал продолжения. «Учитель» останавливался.

Интересные факты

В 2002 году были опубликованы общие результаты всех экспериментов Милгрэма. Оказалось, что до наивысших показателей напряжения доходит 61-66% испытуемых. При этом место и время роли не играло.

В связи с этими данными возникает вопрос: что заставляет человека вести себя именно так? Откуда в людях такая жестокость? По мнению Милгрэма, виной всему прочно укоренившееся в подсознании желание находиться в подчинении у авторитетной личности. Испытуемые не находили в себе сил противоречить экспериментатору, дававшему жестокие указания.

Если бы ведущий не требовал продолжения «игры», «учитель» тотчас вышел бы из нее. Многие участники, видя страдания «ученика», нервничали, покрывались испариной, кусали до крови губы, умоляли освободить жертву. Наблюдатель рассказал об одном из испытуемых. Это был веселый, уверенный в себе человек. Буквально за треть часа его довели до нервного срыва. Он сильно переживал, бил себя, заламывал руки, но продолжал выполнять все указания экспериментатора.

Какой вывод после эксперимента сделал сам Милгрэм? У взрослых сознательных людей есть ярко выраженная готовность слепо следовать за авторитетом. И неизвестно, как далеко они могут зайти.

Заключение

Эксперимент Милгрэма пролил свет на множество вопросов, связанных с поведением обычного человека. В частности, он объяснил, почему во время войны люди так беспристрастно, жестоко и порой бездумно подписывали указ об убийстве своих же соотечественников. Оказывается, все мы склонны в той или иной мере подчиняться тем, кто является для нас авторитетом. Вопрос лишь в том, сможем ли мы пойти вразрез с нашими принципами и ценностями в этом подчинении, сможем ли остаться людьми.

Эксперимент Милгрэма – Психологос

Эксперимент Ми́лгрэма — классический эксперимент в социальной психологии, впервые описанный в 1963 году психологом Стэнли Милгрэмом из Йельского университета в статье «Подчинение: исследование поведения» («Behavioral Study of Obedience»), а позднее в книге «Подчинение авторитету: экспериментальное исследование» («Obedience to Authority: An Experimental View», 1974).

Введение

В своём эксперименте Милгрэм пытался прояснить вопрос: сколько страданий готовы причинить обыкновенные люди другим, совершенно невинным людям, если подобное причинение боли входит в их рабочие обязанности? В нем была продемонстрирована неспособность испытуемых открыто противостоять «начальнику» (в данном случае исследователю, одетому в лабораторный халат), который приказывал им выполнять задание, несмотря на сильные страдания, причиняемые другому участнику эксперимента (в реальности подсадному актёру). Результаты эксперимента показали, что необходимость повиновения авторитетам укоренена в нашем сознании настолько глубоко, что испытуемые продолжали выполнять указания несмотря на моральные страдания и сильный внутренний конфликт.

Предыстория

Фактически Милгрэм начал свои изыскания, чтобы прояснить вопрос, как немецкие граждане в годы нацистского господства могли участвовать в уничтожении миллионов невинных людей в концентрационных лагерях.

После отладки своих экспериментальных методик в Соединённых Штатах Милгрэм планировал отправиться с ними в Германию, жители которой, как он полагал, весьма склонны к повиновению.

Однако после первого же проведённого им в Нью-Хэйвене, штат Коннектикут, эксперимента стало ясно, что в поездке в Германию нет необходимости и можно продолжать заниматься научными изысканиями рядом с домом. «Я обнаружил столько повиновения, — говорил Милгрэм, — что не вижу необходимости проводить этот эксперимент в Германии».

Обратите внимание

Впоследствии эксперимент Милгрэма всё-таки был повторен в Голландии, Германии, Испании, Италии, Австрии и Иордании, и результаты оказались такими же, как и в Америке.

Подробный отчёт об этих экспериментах опубликован в книге Стэнли Милгрэма «Obedience to Authority» (1973) или, например, в книге Миуса и Рааймэйкерса (Meeus W. H.J, & Raaijmakers Q. A. W. (1986).

«Administrative obedience: Carrying out orders to use psychological-administrative violence». «European Journal of Social Psychology», 16,311-324).

Авторы допускают неточность. Не только немецкие граждане, но и граждане с оккупированных территорий участвовали в «уничтожении миллионов невинных людей …», а иногда геноцид и пытки производились и без участия немецких подразделений, силами местного, с позволения сказать «самоуправления».

Следовательно существует определённый процент людей среди любой нации, готовых причинить боль, страдание и смерть не только чужеземцу, но и своему соотечественнику. И дело тут не в повиновении, а скорее, наоборот, в отсутствии ограничений для проявления своих психопатологических наклонностей.

Описание эксперимента

Участникам этот эксперимент был представлен как исследование влияния боли на память. В опыте участвовали экспериментатор, испытуемый и актёр, игравший роль другого испытуемого.

Заявлялось, что один из участников («ученик») должен заучивать пары слов из длинного списка, пока не запомнит каждую пару, а другой («учитель») — проверять память первого и наказывать его за каждую ошибку всё более сильным электрическим разрядом.

В начале эксперимента роли учителя и ученика распределялись между испытуемым и актёром «по жребию» с помощью сложенных листов бумаги со словами «учитель» и «ученик», причём испытуемому всегда доставалась роль учителя. После этого «ученика» привязывали к креслу с электродами. Как «ученик», так и «учитель» получали «демонстрационный» удар напряжением 45 В.

«Учитель» уходил в другую комнату, начинал давать «ученику» простые задачи на запоминание и при каждой ошибке «ученика» нажимал на кнопку, якобы наказывающую «ученика» ударом тока (на самом деле актёр, игравший «ученика», только делал вид, что получает удары). Начав с 45 В, «учитель» с каждой новой ошибкой должен был увеличивать напряжение на 15 В вплоть до 450 В.

На «150 вольтах» актёр-“ученик” начинал требовать прекратить эксперимент, однако экспериментатор говорил «учителю»: «Эксперимент необходимо продолжать. Продолжайте, пожалуйста». По мере увеличения напряжения актёр разыгрывал всё более сильный дискомфорт, затем сильную боль, и, наконец, орал, чтобы эксперимент прекратили.

Если испытуемый проявлял колебания, экспериментатор заверял его, что берёт на себя полную ответственность как за эксперимент, так и за безопасность «ученика» и что эксперимент должен быть продолжен.

При этом, однако, экспериментатор никак не угрожал сомневающимся «учителям» и не обещал никакой награды за участие в этом эксперименте.

Результаты

Полученные результаты поразили всех, кто имел отношение к эксперименту, даже самого Милгрэма. В одной серии опытов 26 испытуемых из 40, вместо того чтобы сжалиться над жертвой, продолжали увеличивать напряжение (до 450 В) до тех пор, пока исследователь не отдавал распоряжение закончить эксперимент.

Ещё большую тревогу вызывало то, что почти никто из 40 участвовавших в эксперименте испытуемых не отказался играть роль учителя, когда «ученик» лишь начинал требовать освобождения. Не сделали они этого и позднее, когда жертва начинала молить о пощаде.

Важно

Более того, даже тогда, когда «ученик» отвечал на каждый электрический разряд отчаянным воплем, испытуемые-“учителя” продолжали нажимать кнопку. Ни один из них не остановился до напряжения в 300 В, когда жертва начинала в отчаянии кричать: «Я больше не могу отвечать на вопросы!», а те, кто после этого остановились, оказались в явном меньшинстве.

Общий результат выглядел следующим образом: ни один не остановился до уровня 300 В, пятеро отказались подчиняться лишь после этого уровня, четверо — после 315 В, двое после 330 В, один после 345 В, один после 360 В и один после 375 В; оставшиеся 26 из 40 дошли до конца шкалы.

Дискуссии и предположения

За несколько дней до начала своего эксперимента Милгрэм попросил нескольких своих коллег (студентов-выпускников, специализирующихся в области психологии в Йельском университете, где проводился эксперимент) ознакомиться с планом исследования и попробовать угадать, сколько испытуемых-“учителей” будут, несмотря ни на что, увеличивать напряжение разряда до тех пор, пока их не остановит (при напряжении 450 В) экспериментатор. Большинство опрошенных психологов предположили, что таким образом поступят от одного до двух процентов всех испытуемых.

Также были опрошены 39 психиатров. Они дали ещё менее верный прогноз, предположив, что не более 20 % испытуемых продолжат эксперимент до половины напряжения (225 В) и лишь один из тысячи повысит напряжение до предела.

Следовательно, никто не ожидал поразительных результатов, которые были получены — вопреки всем прогнозам, большинство испытуемых подчинились указаниям руководившего экспериментом учёного и наказывали «ученика» электрошоком даже после того, как тот переставал кричать и бить в стенку ногами.

Для объяснения проявленной испытуемыми жестокости было высказано несколько предположений.

- Испытуемых гипнотизировал авторитет Йельского университета.

- Все испытуемые были мужчинами, поэтому имели биологическую склонность к агрессивным действиям.

- Испытуемые не понимали, насколько сильный вред, не говоря о боли, могли причинить «ученикам» столь мощные электрические разряды.

- Испытуемые просто имели склонность к садизму и наслаждались возможностью причинить страдание.

При дальнейших экспериментах все эти предположения не подтвердились.

Результаты не зависели от авторитета университета

Милгрэм повторил эксперимент, сняв помещение в Бриджпорте, штат Коннектикут под вывеской «Исследовательская Ассоциация Бриджпорта» и отказавшись от каких-либо ссылок на Йельский университет. «Исследовательская Ассоциация Бриджпорта» представлялась коммерческой организацией. Результаты изменились не сильно: дойти до конца шкалы согласились 48 % испытуемых.

Пол испытуемого не влиял на результаты

Другой эксперимент показал, что пол испытуемого не имеет решающего значения; «учителя»-женщины вели себя точно так же, как и мужчины в первом эксперименте Милгрэма. Это развеяло миф о мягкосердечии женщин.

Люди осознавали опасность электрического тока для «ученика»

Ещё в одном эксперименте изучалось предположение, что испытуемые недооценивали потенциальный физический вред, причиняемый ими жертве. Перед началом дополнительного эксперимента «ученику» была дана инструкция заявить, что у него больное сердце и он не выдержит сильных ударов током.

В процессе эксперимента «ученик» начинал кричать: «Всё! Выпустите меня отсюда! Я говорил вам, что у меня больное сердце. Моё сердце начинает меня беспокоить! Я отказываюсь продолжать! Выпустите меня!».

Однако поведение «учителей» не изменилось; 65 % испытуемых добросовестно выполняли свои обязанности, доводя напряжение до максимума.

Испытуемые были обыкновенными людьми

Предположение о том, что испытуемые имели нарушенную психику, также было отвергнуто как не имеющее под собой оснований.

Люди, откликнувшиеся на объявление Милгрэма и изъявившие желание принять участие в эксперименте по изучению влияния наказания на память, по возрасту, профессии и образовательному уровню являлись среднестатистическими гражданами.

Более того, ответы испытуемых на вопросы специальных тестов, позволяющих оценить личность, показали, что эти люди были вполне нормальными и имели достаточно устойчивую психику. Фактически они ничем не отличались от обычных людей или, как сказал Милгрэм, «они и есть мы с вами».

Испытуемые не были садистами

Предположение, что испытуемые получали наслаждение от страданий жертвы, было опровергнуто несколькими экспериментами.

- Когда экспериментатор уходил, а в комнате оставался его «ассистент», лишь 20 % соглашались на продолжение эксперимента.

- Когда испытуемому давали право самому выбирать напряжение, 95 % оставались в пределах 150 вольт.

- Когда указания давались по телефону, послушание сильно уменьшилось (до 20 %). При этом многие испытуемые притворялись, что продолжают эксперименты.

Если испытуемый оказывался перед двумя исследователями, один из которых приказывал остановиться, а другой настаивал на продолжении эксперимента, испытуемый прекращал эксперимент (подробнее об этом см. ниже)

Дополнительные эксперименты

В 2002 году Томас Бласс из Мэрилендского университета опубликовал в журнале Psychology Today сводные результаты всех повторений эксперимента Милгрэма, сделанных в США и за их пределами. Выяснилось, что до конца шкалы доходят от 61 % до 66 % независимо от времени и места.

Если Милгрэм прав и участники эксперимента такие же обычные люди как мы, то вопрос: «Что может заставить людей вести себя подобным образом?» — приобретает личный характер: «Что может заставить нас поступать таким образом?».

Милгрэм уверен — в нас глубоко укоренилось сознание необходимости повиновения авторитетам.

По его мнению, в проводившихся им экспериментах решающую роль играла неспособность испытуемых открыто противостоять «начальнику» (в данном случае исследователю, одетому в лабораторный халат), который приказывал испытуемым выполнять задание, несмотря на сильную боль, причиняемую «ученику».

Милгрэм приводит веские доводы, подтверждающие его предположение. Ему было очевидно, что, если бы исследователь не требовал продолжать эксперимент, испытуемые быстро вышли бы из игры. Они не хотели выполнять задание и мучились, видя страдания своей жертвы.

Испытуемые умоляли экспериментатора позволить им остановиться, а когда тот им этого не разрешал, то продолжали задавать вопросы и нажимать на кнопки.

Однако при этом испытуемые покрывались испариной, дрожали, бормотали слова протеста и снова молили об освобождении жертвы, хватались за голову, так сильно сжимали кулаки, что их ногти впивались в ладони, кусали губы до крови, а некоторые начинали нервно смеяться. Вот что рассказывает человек, наблюдавший за ходом эксперимента.

Я видел, как в лабораторию вошёл солидный бизнесмен, улыбающийся и уверенный в себе. За 20 минут он был доведен до нервного срыва. Он дрожал, заикался, постоянно дергал мочку уха и заламывал руки. Один раз он ударил себя кулаком по лбу и пробормотал: «О Боже, давайте прекратим это». И тем не менее он продолжал реагировать на каждое слово экспериментатора и безоговорочно ему повиновался

Милгрэм провёл несколько дополнительных экспериментов и в результате получил данные, ещё более убедительно свидетельствующие о верности его предположения.

Испытуемый отказывался подчиняться человеку его ранга

Так, в одном случае он внес в сценарий существенные изменения. Теперь исследователь велел «учителю» остановиться, в то время как жертва храбро настаивала на продолжении эксперимента. Результат говорит сам за себя: когда продолжать требовал всего лишь такой же испытуемый, как и они, испытуемые в 100 % случаев отказались выдать хоть один дополнительный электрический разряд.

В другом случае исследователь и второй испытуемый менялись ролями таким образом, что привязанным к креслу оказывался экспериментатор. При этом второй испытуемый приказывал «учителю» продолжать, в то время как исследователь бурно протестовал. И вновь ни один испытуемый не прикоснулся к кнопке.

При конфликте авторитетов испытуемый прекращал действия

Склонность испытуемых к безоговорочному повиновению авторитетам была подтверждена результатами ещё одного варианта основного исследования.

На этот раз «учитель» оказывался перед двумя исследователями, один из которых приказывал «учителю» остановиться, когда жертва молила об освобождении, а другой настаивал на продолжении эксперимента. Противоречивые распоряжения приводили испытуемых в замешательство.

Сбитые с толку испытуемые переводили взгляд с одного исследователя на другого, просили обоих руководителей действовать согласованно и отдавать одинаковые команды, которые можно было бы без раздумий выполнять.

Совет

Когда же исследователи продолжали «ссориться» друг с другом, «учителя» пытались понять, кто из них двоих главнее. В конечном итоге, не имея возможности подчиняться именно авторитету, каждый испытуемый-“учитель” начинал действовать исходя из своих лучших побуждений, и прекращал наказывать «ученика».

Как и в других экспериментальных вариантах, такой результат вряд ли имел бы место, если бы испытуемые являлись садистами или невротическими личностями с повышенным уровнем агрессивности.

Другие варианты эксперимента

- В других вариантах в эксперименте также участвовали один или два дополнительных «учителя». Их тоже играли актёры. В варианте, когда актёр-“учитель” настаивал на продолжении, только 3 из 40 испытуемых прекратили эксперимент. В другом случае двое актёров-“учителей” отказывались продолжать эксперимент — и 36 из 40 испытуемых делали то же самое.

- Когда указания давались по телефону, послушание сильно уменьшилось (до 20 %). При этом многие испытуемые притворялись, что продолжают эксперименты. Послушание также уменьшилось, когда «ученик» находился рядом с «учителем». В опыте, в котором «учитель» держал «ученика» за руку, до конца дошли только 30 % испытуемых.

- Когда один экспериментатор был «учеником» и требовал прекратить эксперимент, а другой экспериментатор требовал продолжать — 100 % прекращали.

- Когда от испытуемого требовалось передавать приказы «учителю», а не нажимать на кнопку самому, отказались это делать только 5 %.

Выводы

По мнению Милгрэма, полученные данные свидетельствуют о наличии интересного феномена: «Это исследование показало чрезвычайно сильно выраженную готовность нормальных взрослых людей идти неизвестно как далеко, следуя указаниям авторитета» (Milgram, 1974). Теперь становится понятной способность правительства добиваться послушания от обычных граждан. Авторитеты оказывают на нас очень сильное давление и контролируют наше поведение.

Эксперимент Милгрэма: подчинение авторитету

Эксперимент Милгрэма – опыт в социальной психологии, проведенный жителем Соединенных Штатов Америки Стенли Милгрэмом в 1963 году. Сам психолог учился в Йельском университете.

Впервые со своей работой Стэнли ознакомил народ в своей статье “Подчинение: исследование поведения”.

Несколько позже он написал книгу на эту же тему “Подчинение авторитету: экспериментальное исследование”, вышедшую в свет в 1974 году.

В ХХ веке было проведено множество экспериментальных исследований, но самые яркие были психологические опыты. Поскольку проведение подобных исследований затрагивает этические нормы человека, то полученный результат становится предметом общественного обсуждения. Именно таким стал эксперимент повиновения Стенли Милгрэма.

Об этом эксперименте известно многое, и назван он самым жестоким неспроста. Перед испытуемыми стояла завуалированная задача пробудить в себе садиста, научиться доставлять боль другим и не испытывать угрызений совести.

Предыстория

Стэнли Милгрэм родился 15 августа 1933 года в Бронксе, неблагополучном районе Нью-Йорка. В этом районе селились беженцы и переселенцы из Восточной Европы. Одной из таких семей стали Сэмюэл и Адели Милгрэм с тремя детьми, переехавшие в город в период Первой мировой войны. Стэнли был средним из детей.

Первый уровень образования получил в школе Джеймса Монро. Кстати, с ним в классе учился Филип Зимбардо, который в будущем также стал известным психологом. После того как оба стали успешными, Зимбардо стал дублировать тематику исследований Милгэма.

Что это – подражание или действительно мысли в унисон, до сих пор остается загадкой.

После окончания школы Стэнли поступил в Королевский колледж в Нью-Йорке и выбрал факультет политологии. Но спустя некоторое время понял, что это не его стихия. В объяснение этому он сказал, что в политологии не учитывается мнение и побуждения людей на должном уровне.

Но обучение он завершил, а в аспирантуру решил поступать на другую специальность. Во время учебы в колледже Милгрэма всерьез заинтересовала специальность “социальная психология”. Изучение этой специальности он и решил продолжить в Гарварде.

Обратите внимание

Но, к сожалению, его не приняли из-за нехватки знаний и опыта в той сфере. Но Стэнли был настроен весьма решительно, и всего за лето сделал невозможное: в трех вузах Нью-Йорка прошел шесть курсов социальной психологии.

В итоге в 1954 году осенью он сделал повторную попытку поступления в Гарвард, и его приняли.

Первый наставник

Во время обучения он сдружился с приглашенным лектором, которого звали Соломон Аш. Он стал для Милгрэма авторитетом и примером для дальнейшего роста в области психологии. Соломон Аш получил свою известность благодаря изучению феномена конформности. Милгрэм ассистировал Ашу как в учебном процессе, так и в исследованиях.

После окончания обучения в Гарварде Стэнли Милгрэм вернулся в Соединенные Штаты Америки и продолжил работать в Принстоне вместе со своим наставником Соломоном Ашем.

Стоит отметить тот факт, что, несмотря на тесное общение между мужчинами, между ними не было дружеских и легких отношений. Милгрэм относился к Ашу исключительно как к интеллектуальному воспитателю.

Спустя год работы в Принстоне он решил податься в самостоятельную работу и начала разрабатывать схему собственного научного эксперимента.

Смысл эксперимента

В жестоком эксперименте Стэнли Милгрэма задача была узнать, сколько страданий готовы причинить простые люди другим, если это будет входить в их должностные обязанности.

Изначально психолог решил экспериментировать на людях Германии в период господства нацистов для выявления лиц, которые могли бы участвовать в уничтожении и пытках в концентрационных лагерях. После того как свой социальный эксперимент Милгрэм усовершенствует, он планировал поехать в Германию, так как считал, что немцы более склонны к повиновению.

Но после первого проведенного эксперимента в Нью-Хэйвене в штате Коннектикут стало ясно, что ехать никуда не придется, и можно продолжать работу в Соединенных Штатах Америки.

Кратко об эксперименте Милгрэма

Результат показал, что люди не способны противостоять авторитетному начальству, которым в приказном порядке было дано задание заставлять страдать других невинных людей путем пропускания через них электрических зарядов.

Итог был таким, что позиция начальства и обязанность беспрекословного подчинения глубоко засели в подсознании простонародья, что никто не может противостоять указам, даже если они противоречат принципам и создают внутренний конфликт у исполнителя.

В итоге данный жестокий эксперимент Милгрэма был повторен еще в нескольких странах: Австрии, Голландии, Испании, Иордании, Германии и Италии. Полученный результат оказался таким же, как в Америке: люди готовы причинять боль, пытки и даже смерть не только чужестранцу, но и соотечественнику, если того потребует вышестоящее руководство.

Описание эксперимента

Эксперимент Милгрэма “Повинуемость” проводился на территории Йельского университета. В нем приняли участие более тысячи человек.

Изначально суть действий была проста: предлагать человеку все больше действий, которые противоречили бы его совести.

Ключевой вопрос опыта, соответственно, звучал бы так: насколько далеко может зайти человек в причинении боли другому, пока подчинение наставнику не станет противоречивым для него?

Важно

Участникам эксперимента суть была представлена в несколько ином свете: исследование влияния физической боли на функции памяти человека.

В опыте участвовал наставник (экспериментатор), испытуемый (дальше ученик) и подставной актер в роли второго испытуемого. Далее были заявлены правила: ученик заучивает длинный список пар слов, а учитель проверяет, насколько точно другой выучил слова.

В случае ошибки учитель пропускает через тело ученика электрический заряд. С каждой ошибкой уровень заряда увеличивается.

Игра началась

Перед началом эксперимента Милгрэм устраивал жеребьевку. Два листа бумаги с надписями “ученик” и “учитель” предлагалось вытянуть каждому участнику, при этом учитель всегда доставался испытуемому. Актер в роли ученика проходил к креслу с проведенными к нему электродами. Перед началом каждому давался показательный удар током напряжением 45 вольт.

Учитель уходил в соседнюю комнату и начинал давать задания ученику. При каждой ошибке запоминания пар слов учитель нажимал на кнопку, после чего ученика било током.

Правила эксперимента подчинения Милгрэма звучали так, что с каждой новой ошибкой напряжение тока увеличивалось на 15 вольт, а максимальное напряжение было 450 вольт. Как сказано ранее, роль ученика исполняет актер, которые делает вид, что его бьет током.

Система ответов была рассчитана так, что на каждый правильный ответ актер давал три неправильных. Таким образом, когда учитель дочитывал пары слов до конца первой станицы, ученику уже грозил удар в 105 вольт.

После того как испытуемый хотел приступить ко второму листу с парами слов, экспериментатор говорил перейти снова на первый и начать заново, снизив удар тока до 15 вольт. Это свидетельствовало о серьезности намерений экспериментатора и о том, что опыт не закончится, пока не будут пройдены все пары слов.

Первое противоречие

При достижении 105 вольт ученик начинал требовать прекращения пыток, что доставляло испытуемому массу угрызений совести и личностных противоречий. Экспериментатор говорил учителю несколько фраз, которые побуждали к продолжению действий. По мере увеличения заряда актер все больше изображал болевые ощущения, а учитель все больше колебался в своих действиях.

Кульминация

В это время экспериментатор не бездействовал, а говорил о том, что всю ответственность за безопасность ученика и за весь ход опыта он берет на себя, и то, что эксперимент должен быть продолжен. Но при этом в сторону учителя не было никаких угроз или обещаний вознаграждения.

С каждым увеличением напряжения актер все больше умолял прекратить муки, к концу истошно орал. Экспериментатор продолжал наставлять учителя, используя специальные фразы, которые повторялись по кругу, каждый раз, как испытуемый сомневался.

В итоге каждый эксперимент был окончен. Результаты эксперимента повиновения Стэнли Милгрэма поразили всех.

Ошеломляющие результаты

По результатам одного из опытов зафиксировано, что 26 испытуемых из 40 не сжалились над учеником и довели пытки до максимального разряда тока (450 вольт). После трехкратного включения максимального напряжения экспериментатор отдавал приказ о завершении опыта.