Осмотр места происшествия – поисково-познавательное следственное действие, в ходе которого следователь непосредственно изучает обстановку места совершения деяния, содержащего признаки преступления, выявляет и фиксирует (при необходимости изымает) материальные объекты, которые могут иметь значение для установления места, времени, способа совершения деяния, личности лица, его совершившего, мотивов преступления, а также иных обстоятельств, подлежащих установлению и доказыванию при производстве по уголовному делу.

Управлением криминалистики ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия (далее – ГСУ) в текущем году проведено изучение следственной практики в территориальных следственных подразделениях ГСУ по вопросам соблюдения процессуального законодательства и методики при проведении осмотра места происшествия. В единичных случаях в протоколах соблюдены в полной мере требования УПК РФ и методики, в остальных протоколах содержались многочисленные ошибки и нарушения.

Наиболее частыми недостатками при составлении протокола осмотра места происшествия являются:

— неполучение перед началом осмотра жилища заявлений о согласии с проведением осмотра у всех совершеннолетних лиц и законных представителей несовершеннолетних, проживающих в помещении;

— проведение осмотров жилища в ночное время без соблюдения требований УПК РФ;

— копирование с электронных носителей информации без участия понятых;

— применение фотосъемки вместо участия понятых с дальнейшей утратой по техническим причинам фотографий;

— внесение в протокол предположений, суждений, выводов – своих, потерпевших и иных лиц;

— описание фрагментов обстановки места происшествия или чрезмерно подробное описание объектов, находившихся на месте происшествия;

— незнание следователем стандартных либо общепринятых наименований предметов, их частей и узлов;

— использование в протоколе разных названий одного предмета;

— неуказание во вводной части протокола точного времени начала и окончания осмотра, места его проведения, условий осмотра (погоды, освещения), времени получения сообщения о происшествии и прибытия на место осмотра, адресов понятых;

— неаккуратное, неразборчивое написание протокола, в том числе разными чернилами;

— неверное описание в протоколе изъятых предметов, в том числе их количества, наименований, а также упаковки;

— несоставление протокола на месте осмотра, составление протокола по фототаблице;

— отсутствие логической связи между протоколом и схемами, планами, которые к нему прилагались;

— не соблюдение стадий проведения осмотра места происшествия, их смешение.

Вот только несколько примеров. Сообщение по факту обнаружения трупа сотрудника полиции с двумя огнестрельными ранениями головы. Исходя из обстановки на месте происшествия наиболее вероятной версией являлось совершение самоубийства из ружья, которое согласно фототаблице, находилось на полу между ног погибшего, на незначительном расстоянии (не измерено) от разутых ступней. Вместе с тем, при описании в протоколе положения ружья по отношению к трупу следователем указано лишь следующее: — «рядом с огнестрельным оружием обнаружен труп». В дальнейшем по данному факту в связи с обращениями родственников погибшего возбуждено уголовное дело. Следующее уголовное дело возбуждено по факту убийства. Следователем на месте происшествия протокол не составлялся, эксперт, принимавший участие в осмотре самостоятельно без санкции следователя и по собственному усмотрению проводил изъятие следов. Следователь полагал возможным для себя по памяти и фототаблице составить протокол осмотра места происшествия у себя в кабинете.

Такое отношение к работе свидетельствует о безответственности или отсутствии элементарных знаний о порядке производства данного следственного действия. Настоящий алгоритм предназначен для решения второй из указанных проблем.

Цели осмотра места происшествия

1. Установление объективной стороны преступления:

— время и способ совершения преступления;

— действия преступника на месте происшествия;

— наступление общественно опасных последствий;

— обстоятельства, сопутствовавшие совершению преступления;

— наличие или отсутствие причинно-следственной связи между действиями преступника и наступившими последствиями;

2. Установление объекта преступления:

— на что (кого) было направлено преступное посягательство;

— непосредственный предмет преступления;

— наступившие последствия;

— физические и психические особенности потерпевшего (если посягательство направлено на личность);

— особенности объектов – их родовые и индивидуальные признаки (если посягательство направлено на вещи);

3. Установление субъекта преступления:

— число лиц, участвовавших в совершении преступления;

— возраст преступников;

— наступившие последствия;

— физические данные (рост, физическая сила и т.п.);

— состояние здоровья (наличие ранений, болезней, физических недостатков и т.п.);

— наличие определенных навыков;

— профессия;

— особенности психики (осторожность, жестокость и т.п.);

— осведомленность об определенных обстоятельствах, например, о наличии сигнализации, режиме охраны – если место преступления учреждение или предприятие, об отсутствии хозяев в жилище – если место преступления квартира или дом);

4. Установление субъективной стороны преступления:

— мотивы и цели преступника;

— совершено ли преступное деяние умышленно или по неосторожности.

Кроме того, в ходе осмотра места происшествия могут быть установлены обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.

Участвующие в осмотре места происшествия лица

1. Понятые – любые совершеннолетние граждане Российской Федерации, не заинтересованные в исходе уголовного дела или проведения проверки в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ, привлекаемые следователем для удостоверения факта производства следственного действия, а также его содержания, хода и результатов.

Понятые принимают участие в производстве осмотра места происшествия по усмотрению следователя. Если они не участвуют, то обязательно применяются технические средства фиксации хода и результатов следственного действия. Если в ходе осмотра места происшествия применение технических средств невозможно, то следователь делает в протоколе соответствующую запись (ст. 170 УПК РФ).

Запрещено привлекать в качестве понятых:

- — несовершеннолетних;

- — участников уголовного судопроизводства, их близких родственников и родственников;

- — работников органов власти, наделенных полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности и (или) предварительного расследования;

Не рекомендуется привлекать в качестве понятых:

- — общественных помощников следователя;

- — лиц, обладающих существенными физическими недостатками (плохое зрение, слух и т.п.);

- — неграмотных или малограмотных лиц;

- — лиц, не имеющих постоянного места жительства или проживающих в других регионах (ввиду сложности обеспечения их последующей явки к следователю или в суд);

- — лиц, которые потенциально впоследствии могут стать свидетелями по данному уголовному делу (например, соседей, которые слышали шум в квартире или могут дать пояснения по факту произошедшего, охарактеризовать потерпевших, подозреваемых и т.п.).

2. Специалист в области судебной медицины или врач – привлекается при осмотре трупа.

3. Специалист в области информационных технологий должен быть привлечен при изъятии электронных носителей информации или копировании с них информации (ст. 164.1 УПК РФ).

4. Иные специалисты (криминалист, инженер-строитель, системный администратор, взрывотехник, кинолог со служебно-розыскной собакой и т.п.) – оказывают помощь следователю в ходе обнаружения, фиксации, изъятии и упаковке изымаемых объектов и следов, консультируют по вопросам, относящимся к их специальности.

Участие специалиста может оказаться необходимым при:

- — осмотре места автомобильного, железнодорожного или авиационного происшествия, при расследовании нарушений правил техники безопасности, повлекших тяжкие последствия;

- — необходимости осуществления видеозаписи, использования специальных поисковых приборов, проведении предварительного исследования объектов и веществ на месте происшествия;

- — работе со следами биологического происхождения;

5. Представители организации, предприятия, учреждения, если осмотр производится в помещении или на территории данной организации. В случае невозможности обеспечить участие в осмотре об этом делается запись в протоколе (ч. 6 ст. 177 УПК РФ).

6. Собственник жилья, на территории которого проводится осмотр.

7. Иные лица (например, переводчик, потерпевший, очевидцы и лица, обнаружившие происшедшее; свидетели, подозреваемый, обвиняемый и его защитник).

Переводчик приглашается для участия в осмотре места происшествия в том случае, если:

— совершено посягательство на лицо, не владеющее языком, на котором ведется уголовное судопроизводство, а его пояснения, которые он может давать в ходе осмотра места происшествия, имеют значение для правильной организации осмотра;

— когда на месте происшествия обнаружены документы или предметы с надписями на языке, которым не владеет следователь (дознаватель): личные документы преступника, упаковки от похищенных изделий, инструкции к ним и т.д.

Защитник может участвовать в осмотре места происшествия в случаях, когда это следственное действие производится с участием или по ходатайству его подзащитного, либо по ходатайству самого защитника (п. 5 ч. 1 ст. 53 УПК РФ).

Обращаем внимание, что в случаях, когда понятые не участвовали в производстве осмотра места происшествия, при этом составить фототаблицу не представилось возможным по причине неисправности оборудования, протокол осмотра признается недопустимым доказательством.

Участвующих в следственном действии лиц необходимо отличать от присутствующих, которых не обязательно указывать в протоколе – охранников, рабочих, подготавливающих оборудование, находящегося рядом другого следователя и др. Участвующие наделены процессуальными правами, выполняют определенную роль, действия по поручению следователя.

Процессуальные основы производства осмотра места происшествия

|

УПК РФ |

Содержание нормы |

Порядок исполнения |

Рекомендации |

|

ч. 3 ст. 164 УПК РФ |

Производство следственного действия в ночное время не допускается |

Судебная практика допускает производство следственных действий в ночное время в случаях, не терпящих отлагательства, в таком случае правильно вынести постановление об осмотре, а после уведомить суд и прокурора в порядке, предусмотренном ч. 5 ст. 165 УПК РФ |

Предварительно получить письменные заявления о согласии с производством осмотра места происшествия от всех участников следственного действия, проживающих в жилище (абз. 2 п. 8 Постановления ВС РФ от 01.06.2017 № 19), данная мера не отменяет обязанность выполнения ч. 5 ст. 165 УПК РФ |

|

ч. 1 ст. 164 УПК РФ |

Осмотр только на основании постановления следователя |

При необходимости извлечения трупа из места захоронения (ч. 3 ст. 178 УПК РФ) |

Получить заявления от близких родственников или родственников покойного о согласии. При отсутствии такового, получить судебное решение |

|

ч. 2 ст. 164 УПК РФ |

Осмотр только на основании постановления суда |

о производстве осмотра жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц (п. 4 ч. 2 ст. 29 УПК РФ) или в соответствии с ч. 5 ст. 165 УПК РФ в случаях, не терпящих отлагательства не позднее 3 суток с момента производства уведомить судью и прокурора или в соответствии со ст. 165 УПК РФ, после получения судебного решения |

Чтобы провести осмотр без получения постановления суда необходимо получить заявления о согласии от всех проживающих в жилище лиц |

|

осмотра в отношении адвоката |

производятся только после возбуждения в отношении адвоката уголовного дела или привлечения его в качестве обвиняемого, в том числе в случаях, не терпящих отлагательства |

||

|

ч. 5 ст. 164 УПК РФ |

участие в осмотре |

Следователь удостоверяется в их личности, разъясняет им права, ответственность, а также порядок производства соответствующего следственного действия. Потерпевший, свидетель, специалист, эксперт или переводчик, предупреждаются об ответственности, предусмотренной статьями 307 и 308 УК РФ |

Подтверждается подписями в протоколе |

|

ч. 6 ст. 164 УПК РФ |

Применение технических средств, способов обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и вещественных доказательств |

Перед началом следственного действия следователь предупреждает лиц, участвующих в следственном действии, о применении технических средств |

В протоколе необходимо заполнить соответствующую графу, указав в ней кем именно и какие технические средства применяются. Далее в протоколе указать условия и порядок использования ТС, объекты, к которым эти средства применены, кем применены и полученные результаты |

|

ч. 1 ст. 164.1 УПК РФ |

изъятие электронных носителей информации не допускается по ряду уголовных дел об экономических преступлениях |

см. ч. 4 ст. 164.1 УПК РФ, исключения п.п. 1-3 ч. 1 ст. 164.1 УПК РФ |

Перед осмотром целесообразно назначить судебную экспертизу или полить судебное решение или сведения, предусмотренные п. 3 ч. 1 ст. 164.1 УПК РФ |

|

ч. 2 ст. 164.1 УПК РФ |

Электронные носители информации изымаются в ходе производства следственных действий с участием специалиста |

Данные специалиста вносятся в протокол, в том числе сведения о его квалификации. В случае ходатайства законного владельца изымаемых электронных носителей информации или обладателя содержащейся на них информации, специалистом, участвующим в следственном действии, в присутствии понятых с изымаемых электронных носителей информации осуществляется копирование информации. В протоколе делается запись об этом |

Познания специалиста должны подтверждаться соответствующими документами, копии которых приобщаются к уголовному делу. Целесообразно такие осмотры проводить с понятыми |

|

ч. 3 ст. 164.1 УПК РФ |

Копирование следователем информации, содержащейся на электронном носителе информации |

В протоколе должны быть указаны технические средства, примененные при осуществлении копирования информации, порядок их применения, электронные носители информации, к которым эти средства были применены, и полученные результаты |

В протоколе указывается официальное наименование технических средств, инвентарные номера, путь копирования, объем сохраненных данных, наименования файлов и т.д. |

|

ч.ч.1, 2 ст. 166 УПК РФ |

Протокол составляется в ходе или непосредственно после осмотра. |

Протокол должен быть составлен на месте происшествия и предъявлен всем участвующим лицам. Может быть написан от руки или изготовлен с помощью технических средств. Могут применяться стенографирование, фотографирование, киносъемка, аудио- и видеозапись. Стенограмма и стенографическая запись, фотографические негативы и снимки, материалы аудио- и видеозаписи хранятся при уголовном деле |

Не допускается составление протокола по фотографиям с места происшествия не на месте происшествия и в отсутствии участвовавших в осмотре лиц, (ч. 6 ст. 166 УПК РФ) протокол предъявляется для ознакомления всем лицам, участвовавшим в следственном действии. При этом указанным лицам разъясняется их право делать подлежащие внесению в протокол замечания о его дополнении и уточнении. Все внесенные замечания о дополнении и уточнении протокола должны быть оговорены и удостоверены подписями этих лиц. |

|

ст 166 УПК РФ |

Данные, указываемые в протоколе |

1) место и дата производства следственного действия, время его начала и окончания с точностью до минуты; 2) должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол; 3) фамилия, имя и отчество каждого лица, участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности. 4) Процессуальные действия описываются в том порядке, в каком они производились, выявленные обстоятельства, а также излагаются заявления лиц и т.д. (указано выше) |

Обратить внимание – указываются полностью личные данные участников осмотра за исключением следователя. При описании погодных условий обязательно отразить реальный температурный режим на момент осмотра места происшествия именно на месте происшествия, скорость и направление ветра, снежный покров и т.д. |

|

ч. 7 ст 166 УПК РФ и ст. 167 УПК РФ |

Подписание протокола и удостоверение факта отказа от подписи или невозможности подписания протокола |

По завершению составления протокола он подписывается следователем и лицами, участвовавшими в осмотре. В случае отказа лица, участвующего в следственном действии, в том числе отсутствия у него возможности подписать протокол, следователь вносит в него соответствующую запись, которая удостоверяется подписью следователя, а также подписями защитника, законного представителя, или понятых, если они участвуют в следственном действии. Лицу, отказавшемуся подписать протокол, должна быть предоставлена возможность дать объяснение причин отказа, которое заносится в данный протокол. |

Возможно составить бланк объяснения о причинах отказа от подписи, в котором лицо собственноручно могло бы указать причины отказа. После этого, следователем данные причины должны быть указаны в протоколе, а бланк прилагать к протоколу осмотра |

|

ст. 176 УПК РФ |

Основания для осмотра |

осмотр места происшествия, местности, жилища, иного помещения, предметов и документов производится в целях обнаружения следов преступления, выяснения других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Может быть проведен до возбуждения уголовного дела. |

Обратить внимание, что допускается до возбуждение уголовного дела проводить осмотры: — жилища и помещения; — предметов; — документов |

|

ч.ч. 2,3 ст. 177 УПК РФ |

Осмотр изъятых следов |

Производится на месте производства следственного действия, за исключением случаев если для производства такого осмотра требуется продолжительное время или осмотр на месте затруднен. В протоколе по возможности указываются индивидуальные признаки и особенности предметов. Предметы должны быть упакованы, опечатаны, заверены подписью следователя на месте осмотра. |

Необходимо в протоколе указывать причины невозможности осмотра изъятых предметов на месте происшествия, сведения о месте куда данные предметы направлены, об упаковке. Предметы упаковываются и снабжаются пояснительными бирками на месте происшествия в ходе его осмотра. |

|

ч.ч. 4 и 6 ст. 177 УПК РФ |

Об участии привлеченных лиц в осмотре |

Все обнаруженное и изъятое при осмотре должно быть предъявлено участникам осмотра Осмотр помещения организации производится в присутствии представителя администрации соответствующей организации. В случае невозможности обеспечить его участие в осмотре об этом делается запись в протоколе |

Необходимо в протоколе делать запись о том, что конкретным участвующим лицам предъявлены изымаемые предметы до, при и после изъятия, то есть они наблюдали процедуру от начала и до конца. |

Подготовительный этап осмотра места происшествия

Прибыв на место происшествия, следователю необходимо:

- зафиксировать время своего прибытия;

- убедиться, что жизни и здоровью участников осмотра места происшествия ничто не угрожает. При необходимости принять меры к устранению последствий происшествия (обезвреживанию взрывного устройства, разминированию территории, тушению пожара, ликвидации утечки газа, отравляющих веществ и т.п.);

- принять меры по оказанию помощи пострадавшим (если она не была оказана) и при необходимости организовать их транспортировку в лечебное учреждение;

- проверить организацию охраны места происшествия, при необходимости дать дополнительные указания по ее усилению, в частности по ограждению и охране отдельных следов;

- удалить с места происшествия посторонних лиц, в том числе сотрудников правоохранительных органов, не принимающих участие в осмотре или охране места происшествия;

- убедиться, что участвующие в производстве осмотра места происшествия лица отвечают требованиям, предъявляемым законом. Разъяснить им права, обязанности, в необходимых случаях предупредить о недопустимости разглашения сведений, ставших им известными при осмотре места происшествия, и о предусмотренной законом ответственности за нарушение этих требований, о чем взять у них подписку (ст. 60 УПК РФ);

- коротко опросить очевидцев и первыми прибывших на место происшествия сотрудников правоохранительных органов, а также просмотреть видеозапись происшествия, если таковая имеется, чтобы собрать предварительные сведения:

— о происшествии, об участвовавших в нем лицах (количество, пол, возраст, рост, внешность, одежда, особые приметы и т.п.), о действиях каждого на месте происшествия, перемещениях лиц (откуда прибыли, в каком направлении скрылись), контактном взаимодействии друг с другом и с предметами окружающей обстановки;

— об изменениях, внесенных в обстановку места происшествия до прибытия следователя, о лицах, внесших указанные изменения. У них впоследствии отбираются образцы для сравнительного исследования в целях исключения из числа проверяемых лиц;

- 8. с учетом полученной информации выдвинуть предварительные версии:

- — о месте нахождения следов, их криминалистической природе. Зафиксировать их в предварительном схематическом плане места происшествия;

- — о сокрытии преступления и его следов, возможной инсценировке;

- 9. поручить оперативным сотрудникам сбор дополнительной информации о происшествии (обследование прилегающей территории, поквартирный обход с целью выявления очевидцев и лиц, представляющих оперативный интерес, а также событий, предшествовавших случившемуся и имеющих значение для дела, проверку по направлениям возможного движения преступника и т.п.).

- 10. распределить обязанности между членами следственно-оперативной группы и разъяснить специалистам и понятым их права и обязанности;

- 11. определить границы осмотра, которые включают:

- — место, где произошло исследуемое событие, а также участки территории, в пределах которых находятся следы и предметы, имеющие отношение к происшествию, например, участок местности, где преступник ожидал жертву;

- — участок местности или помещение, где преступник находился непосредственно перед совершением преступления (например, место ожидания жертвы);

- — пути подхода преступника на место происшествия и пути его отхода.

Стадия общего обзора (обзорная) места происшествия

1. Стадия общего обзора (обзорная) – осмотр проводится без изменения обстановки места происшествия, объекты не передвигаются и не берутся в руки. Выявленные следы, которые могут быстро утратиться или измениться, должны быть безотлагательно зафиксированы.

На основе анализа и оценки общей картины на месте происшествия определяются границы осмотра, выделяются объекты, подлежащие осмотру, намечается порядок передвижения участников по осматриваемой территории, методы исследования объектов и элементов обстановки.

Применяются следующие основные способы осмотра:

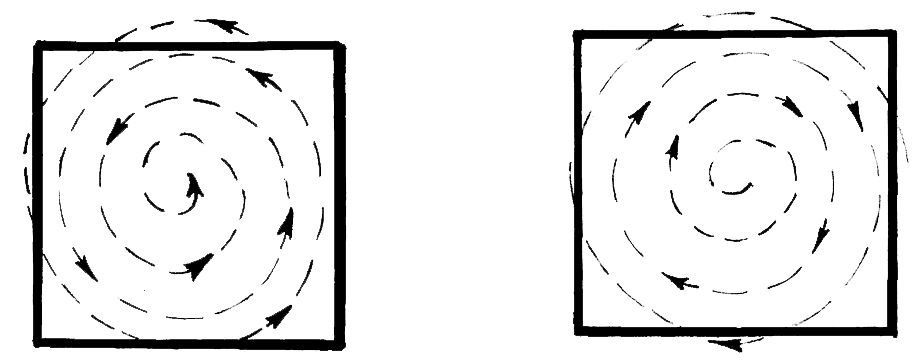

Концентрический – осмотр ведется по спирали от периферии к центру места происшествия, под которым обычно понимается самый важный объект (труп, сейф, автомобиль);

Эксцентрический – осмотр ведется от центра места происшествия к периферии по развертывающейся спирали;

Концентрический (слева) и эксцентрический (справа) способы осмотра

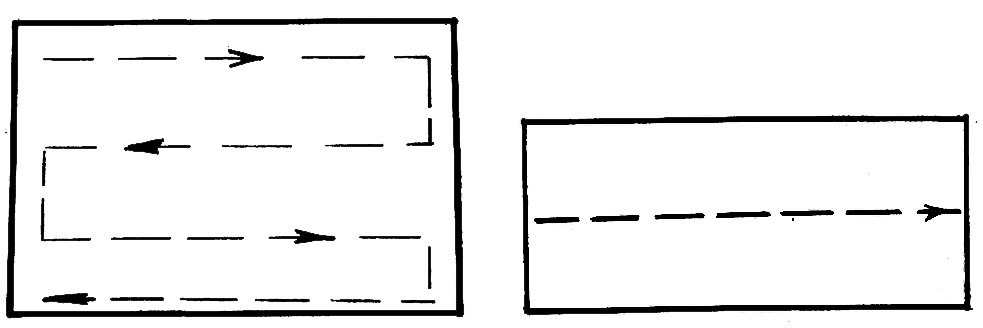

Линейный – осмотр от одной границы до другой, направление движения выбирается следователем – с севера на юг, с востока на запад и т.д. (осмотр места дорожно-транспортного происшествия, в поезде и т.п.).

Линейный способ осмотра

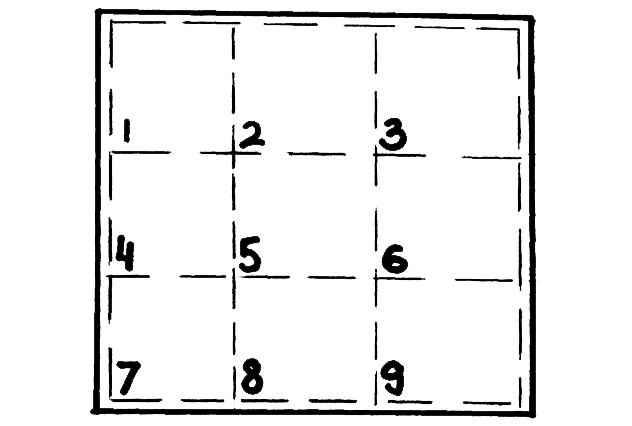

Узловой – последовательный осмотр (по отдельным узлам) помещений, например комнат в квартире, строений, участков местности.

Линейный способ осмотра

Узловой – последовательный осмотр (по отдельным узлам) помещений, например комнат в квартире, строений, участков местности.

Узловой способ осмотра

При выборе способа нужно учитывать конкретные обстоятельства. Так, помещение рекомендуется осматривать от входа, т.е. концентрическим способом. Осмотр открытой местности целесообразно вести от центра к периферии (эксцентрическим способом), так как в некоторых случаях в начале осмотра затруднительно определить границы места происшествия, либо фронтальным способом, если территория очень большая и ее можно разделить на участки.

При определении исходной точки осмотра учитывается продолжительность существования следов на месте происшествия, а также возможность нарушения или утраты одних следов при доступе к другим.

Целесообразно начинать осмотр от периферии, если возможна утрата следов, находящихся на периферии, в то время как сохранность следов в центре не вызывает опасений. Например, лицо, совершившее убийство, проникло в помещение через окно. При надлежащей охране следы и объекты, находящиеся в центре (место нахождения трупа), могут полностью сохраниться, в то время как находящиеся на периферии — под окном и на окне следы ног, брошенные предметы одежды – могут быть утрачены спустя непродолжительное время.

С учетом площади осматриваемой территории необходимо решить вопрос о привлечении дополнительных сил для прочесывания местности. Это могут быть военнослужащие расположенных вблизи от места происшествия воинских частей, представители волонтерских или добровольческих организаций.

В этой ситуации рекомендуется:

- — определить территорию, подлежащую прочесыванию.

- — составить список лиц, которые будут принимать в нем участие. При необходимости разбить их на группы и распределить между ними участки местности, подлежащие прочесыванию.

- — снабдить участников техническими средствами (щупами, тралами, вилами, граблями, металлоискателями, фонарями, навигаторами и т.д.).

- — поставить перед ними задачи, проинформировав о родовых, видовых и индивидуальных признаках искомых объектов.

Стадия детального осмотра (статическая и динамическая)

На данной стадии изучается обстановка места происшествия в целом и каждый объект в отдельности.

Эта стадия наиболее существенна для расследования уголовного дела. В ходе детального осмотра необходимо выявить признаки, позволяющие восстановить механизм совершения преступления.

Следует учитывать, что на месте проведения осмотра места происшествия необходимо исключить присутствие большого числа людей. Их передвижение в местах возможного нахождения следов преступления и микрообъектов недопустимо, так как прикосновение к предметам или их перемещение приведет к утрате важных объектов и невозможности их дальнейшего исследования. Также участники осмотра могут оставить на месте проведения следственного действия микрообъекты от своих предметов одежды, никак не связанных с обстановкой места осмотра. Следует выбрать конкретные места, где каждый из участников осмотра должен находиться, и так называемые коридоры, по которым они могут передвигаться. Следует избегать сквозняков, бесцельного перемещения предметов и трупа на месте осмотра, встряхивания или дополнительного складывания вещей (особенно изделий и волокнистых материалов), попадания влаги (дождя, снега) на объекты, потенциально имеющие значение для расследования. Лица, производящие осмотр должны соблюдать осторожность, чтобы не уничтожить следы, которые могут находиться на осматриваемых предметах, и не привнести новые следы, не относящиеся к событию преступления. Необходимо работать в тонких резиновых перчатках, надев специальную одежду из гладкой светлой ткани, бахилы на обувь, маску на лицо.

Сначала все объекты изучаются в статике, а затем в динамике. Статический осмотр объектов производится визуально, без изменения их положения. Составляется общее представление об объекте, фиксируется его внешний вид, положение, взаимоположение по отношению к смежным объектам, запах, состояние, визуальные следы. Осматривается поверхность объекта, не меняя его положения, проверяется наличие или отсутствие следов или предметов на объекте или под ним. Объекты фотографируются методом узловой и детальной фотосъемки, с помощью измерений фиксируется положение каждого из них относительно неподвижных ориентиров обстановки и других объектов. На статической стадии ни один из осматриваемых предметов нельзя брать в руки или перемещать.

При динамическом осмотре объект перемещается, изымается с места обнаружения для осмотра в более благоприятных условиях освещения или внешней среды. Для осмотра, фиксации и изъятия следов используются технико-криминалистические средства. Объекты фотографируются с использованием метода масштабной фотосъемки, когда рядом с фотографируемым объектом помещается масштабная линейка. На динамической стадии перед изъятием или передвижением объекта его силуэт на месте происшествия должен быть зафиксирован школьным мелком.

Последовательность описания трупа. Общий осмотр трупа начинается с фиксации места его нахождения, положения, общего вида и позы трупа, т.е. расположения его частей относительно друг друга. Положение и поза трупа важны для формирования версий о механизме происшествия. Положение трупа, описывается относительно ближайших неподвижных объектов – входа в здание, окон и стен, полотна железной дороги, деревьев и пр.

Далее описываются предметы на трупе и в непосредственной близости от него. Если труп удерживается какими-либо приспособлениями, то эти приспособления также должны быть тщательно осмотрены и описаны. Затем осматривается и описывается одежда и обувь погибшего.

После этого, с участием судебно-медицинского эксперта проводится наружный осмотр трупа, включающий в себя общие сведения о нем. Затем проводится осмотр отдельных частей трупа и их повреждений.

После осмотра трупа, производится осмотр его ложа, которым является поверхность, на которой обнаружен труп. Выделяют три зоны ложа трупа: поверхность непосредственно контактирующая с трупом; проекция силуэта трупа; зона трупных выделений.

Не менее серьезное внимание должно быть направлено на отыскание в ходе осмотра таких распространенных объектов, как следы ног (обуви), транспортных средств или следов животных, исходя из конкретной ситуации. По ним чаще всего проводятся трасологические исследования. Особая осторожность нужна при осмотре объектов с предполагаемыми микроналожениями веществ, текстильных волокон или волос.

Кроме того, при осмотре места происшествия нужно учитывать и возможность обнаружения предметов и вещей, оставленных или забытых преступником: орудий взлома, оружия, масок, перчаток, веревок, носовых платков, пуговиц и расчесок, ношеной одежды (при переодевании), а также брошенных упаковок от сигарет, окурков, клочков бумаги и т.п. Особенно внимательно осматриваются пути прихода (проникновения) преступников на место преступления. Возможно обнаружение следов окровавленных орудий преступления, их отпечатков около карманов одежды подозреваемого и на их подкладке. Сведения о предполагаемых следах крови на подозреваемом (его одежде) можно использовать как для его розыска по горячим следам еще в ходе осмотра, так и при дальнейшем расследовании уголовного дела (выдвижении и проверке версий о лице, совершившем преступление).

Тщательный детальный осмотр позволяет обнаружить невидимые и слабовидимые потожировые следы рук, микроколичества крови либо ее замытые пятна, а также биологические выделения человека, волосы, волокна тканей, следы близкого выстрела, пули, гильзы, пыжи и др.

Кроме того, поднимая с пола (земли) оружие, иные предметы, передвигая мебель и т.п., следует мелом или иным способом точно обозначить их первоначальное местоположение для того, чтобы к концу осмотра в случае необходимости можно было восстановить прежнюю обстановку.

Заключительная стадия осмотра места происшествия

На данной стадии оценивается и анализируется вся собранная информация, проверяется, все ли задачи осмотра решены, объекты осмотрены, следы, предметы изъяты. В порядке контроля рекомендуется еще раз обойти место происшествия, чтобы убедиться, что все объекты были осмотрены в полном объеме и изъяты с места происшествия. Формируется и надлежащим образом заполняется протокол осмотра места происшествия, к нему прилагаются планы, чертежи, схемы. Упаковываются изъятые объекты, рассматриваются заявления и ходатайства участников осмотра. Все участвующие в осмотре лица знакомятся с протоколом, в котором ставят свои подписи. Составление протокола осмотра осуществляется в соответствии со ст. ст. 166, 168-180 УПК РФ. Статья 180 УПК РФ регламентирует общие правила составления протокола, который является доказательством (ст. 83 УПК РФ) и может быть оглашен в судебном следствии (ст. 285 УПК РФ). Нарушение правил составления протокола может повлечь признание его недопустимым доказательством (ст. 75 УПК РФ). Результаты применения дополнительных (к основному — протоколу) способов фиксации имеют юридическое значение приложений к нему. Они недействительны без протокола или без оформления их в протоколе.

Протоколы обычно составляются на специальных бланках. В случае отсутствия бланков, выполненных типографским, электронным или иным способом, протоколы могут быть написаны от руки (ч. 2 ст. 474 УПК РФ). Содержание протокола должно охватывать все юридически значимые моменты следственного действия. На практике следует учесть, что недостаток информации может привести к утрате доказательственного значения, а излишек — нет. При составлении протокола дается первоначальная оценка относимости сведений, которые заносятся в протокол при предположении о том, что они имеют значение для дела.

Управление криминалистики ГСУ

Основания производства осмотра регулируются положениями статьи 176 УПК РФ.

Осмотр места происшествия, местности, жилища, иного помещения, предметов и документов производится в целях обнаружения следов преступления, выяснения других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Осмотр места происшествия, документов и предметов может быть произведен до возбуждения уголовного дела.

Основанием осмотра являются сведения о том, что в результате обозрения объекта можно получить имеющую значение для уголовного дела информацию.

Для производства осмотра не требуется вынесения постановления следователем, а особый порядок установлен для осмотра жилища, включая принудительный осмотр жилища против воли проживающих в нем лиц.

Для осмотра жилища требуется согласие проживающих в нем лиц, которое может быть получено до осмотра письменно или устно. Устное согласие должно быть отражено в протоколе осмотра. При согласии осмотр производится в общем порядке, в том числе и до возбуждения дела. Осмотр жилища при возражениях проживающих в нем лиц производится по судебному решению, получаемому следователем в порядке статьи 165 УПК РФ. В исключительных случаях, когда производство осмотра жилища не терпит отлагательства, данное следственное действие может быть произведено на основании постановления следователя или дознавателя без получения судебного решения. В этом случае следователь или дознаватель в течение 24 часов с момента начала производства осмотра уведомляет судью и прокурора о производстве следственного действия.

Порядок производства осмотра урегулирован положениями статьи 177 УПК РФ. Осмотр следов преступления и иных обнаруженных предметов производится на месте производства следственного действия. Если для производства такого осмотра требуется продолжительное время или осмотр на месте затруднен, то предметы должны быть изъяты, упакованы, опечатаны, заверены подписью следователя на месте осмотра. Изъятию подлежат только те предметы, которые могут иметь отношение к уголовному делу.

Все обнаруженное и изъятое при осмотре должно быть предъявлено участникам осмотра. В протоколе осмотра должно быть указано, в какое время, при какой погоде и каком освещении производился осмотр, какие технические средства были применены и какие получены результаты, какие предметы изъяты и опечатаны и какой печатью, куда направлены после осмотра изъятые предметы.

Осмотр следует отличать от сходного с ним следственного действия – обыска.

Так, осмотр места происшествия является следственным действием, основная цель которого состоит в фиксации обстановки места происшествия, а также изъятии при этом предметов и документов, которые сохранили на себе следы преступления, в то время как обыск проводится для обнаружения орудий преступления, иных предметов, документов и ценностей, которые могут иметь значение для уголовного дела, а также разыскиваемых лиц и трупов.

Постановлением Советского районного суда г. Челябинска от 08.07.2014 признаны незаконными действия следователя по производству осмотра места происшествия – помещений бухгалтерии общества с ограниченной ответственностью.

По мнению суда первой инстанции следователем фактически произведен не осмотр места происшествия, а обыск, производство которого до возбуждения уголовного дела не допускается. Целью следственного действия, как следует из протокола осмотра места происшествия, выступало исключительно изъятие документов, причем изъятие документов следователем производилось из рабочих столов и шкафов сотрудников организации.

Судебная коллегия по уголовным делам Челябинского областного суда по апелляционному представлению отменила решение и указала, что ввиду большого объема изъятого, осмотр обнаруженных документов и их изучение при непосредственном проведении следственного действия был невозможен, поэтому документы изымались для более тщательного изучения. Нормы Уголовно-процессуального кодекса РФ не содержат запрета на открывание незапертых помещений и мест хранении, в связи с чем изъятие из шкафов, ящиков столов не может свидетельствовать о принудительном изъятии документов и предметов, что соответствует производству обыска

Осмотр – одно из самых распространенных следственных действий в уголовном процессе, и как при каждом следственном действии, при производстве осмотра должны соблюдаться правила и условия производства такового.

Апелляционный отдел уголовно-судебного управления

Основания и порядок производства осмотра

Основания производства осмотра регулируются положениями статьи 176 УПК РФ.

Осмотр места происшествия, местности, жилища, иного помещения, предметов и документов производится в целях обнаружения следов преступления, выяснения других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Осмотр места происшествия, документов и предметов может быть произведен до возбуждения уголовного дела.

Основанием осмотра являются сведения о том, что в результате обозрения объекта можно получить имеющую значение для уголовного дела информацию.

Для производства осмотра не требуется вынесения постановления следователем, а особый порядок установлен для осмотра жилища, включая принудительный осмотр жилища против воли проживающих в нем лиц.

Для осмотра жилища требуется согласие проживающих в нем лиц, которое может быть получено до осмотра письменно или устно. Устное согласие должно быть отражено в протоколе осмотра. При согласии осмотр производится в общем порядке, в том числе и до возбуждения дела. Осмотр жилища при возражениях проживающих в нем лиц производится по судебному решению, получаемому следователем в порядке статьи 165 УПК РФ. В исключительных случаях, когда производство осмотра жилища не терпит отлагательства, данное следственное действие может быть произведено на основании постановления следователя или дознавателя без получения судебного решения. В этом случае следователь или дознаватель в течение 24 часов с момента начала производства осмотра уведомляет судью и прокурора о производстве следственного действия.

Порядок производства осмотра урегулирован положениями статьи 177 УПК РФ. Осмотр следов преступления и иных обнаруженных предметов производится на месте производства следственного действия. Если для производства такого осмотра требуется продолжительное время или осмотр на месте затруднен, то предметы должны быть изъяты, упакованы, опечатаны, заверены подписью следователя на месте осмотра. Изъятию подлежат только те предметы, которые могут иметь отношение к уголовному делу.

Все обнаруженное и изъятое при осмотре должно быть предъявлено участникам осмотра. В протоколе осмотра должно быть указано, в какое время, при какой погоде и каком освещении производился осмотр, какие технические средства были применены и какие получены результаты, какие предметы изъяты и опечатаны и какой печатью, куда направлены после осмотра изъятые предметы.

Осмотр следует отличать от сходного с ним следственного действия – обыска.

Так, осмотр места происшествия является следственным действием, основная цель которого состоит в фиксации обстановки места происшествия, а также изъятии при этом предметов и документов, которые сохранили на себе следы преступления, в то время как обыск проводится для обнаружения орудий преступления, иных предметов, документов и ценностей, которые могут иметь значение для уголовного дела, а также разыскиваемых лиц и трупов.

Постановлением Советского районного суда г. Челябинска от 08.07.2014 признаны незаконными действия следователя по производству осмотра места происшествия – помещений бухгалтерии общества с ограниченной ответственностью.

По мнению суда первой инстанции следователем фактически произведен не осмотр места происшествия, а обыск, производство которого до возбуждения уголовного дела не допускается. Целью следственного действия, как следует из протокола осмотра места происшествия, выступало исключительно изъятие документов, причем изъятие документов следователем производилось из рабочих столов и шкафов сотрудников организации.

Судебная коллегия по уголовным делам Челябинского областного суда по апелляционному представлению отменила решение и указала, что ввиду большого объема изъятого, осмотр обнаруженных документов и их изучение при непосредственном проведении следственного действия был невозможен, поэтому документы изымались для более тщательного изучения. Нормы Уголовно-процессуального кодекса РФ не содержат запрета на открывание незапертых помещений и мест хранении, в связи с чем изъятие из шкафов, ящиков столов не может свидетельствовать о принудительном изъятии документов и предметов, что соответствует производству обыска

Осмотр – одно из самых распространенных следственных действий в уголовном процессе, и как при каждом следственном действии, при производстве осмотра должны соблюдаться правила и условия производства такового.

Апелляционный отдел уголовно-судебного управления

Подготовлены редакции документа с изменениями, не вступившими в силу

1. Утратил силу. — Федеральный закон от 04.03.2013 N 23-ФЗ.

(см. текст в предыдущей редакции)

2. Осмотр следов преступления и иных обнаруженных предметов производится на месте производства следственного действия, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей настоящей статьи.

3. Если для производства такого осмотра требуется продолжительное время или осмотр на месте затруднен, то предметы должны быть изъяты, упакованы, опечатаны, заверены подписью следователя на месте осмотра. Изъятию подлежат только те предметы, которые могут иметь отношение к уголовному делу. При этом в протоколе осмотра по возможности указываются индивидуальные признаки и особенности изымаемых предметов.

(в ред. Федерального закона от 04.03.2013 N 23-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

4. Все обнаруженное и изъятое при осмотре должно быть предъявлено участникам осмотра.

(в ред. Федерального закона от 04.03.2013 N 23-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

5. Осмотр жилища производится только с согласия проживающих в нем лиц или на основании судебного решения. Если проживающие в жилище лица возражают против осмотра, то следователь возбуждает перед судом ходатайство о производстве осмотра в соответствии со статьей 165 настоящего Кодекса.

6. Осмотр помещения организации производится в присутствии представителя администрации соответствующей организации. В случае невозможности обеспечить его участие в осмотре об этом делается запись в протоколе.

1. Утратил силу. — Федеральный закон от 04.03.2013 N 23-ФЗ.

2. Осмотр следов преступления и иных обнаруженных предметов производится на месте производства следственного действия, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей настоящей статьи.

3. Если для производства такого осмотра требуется продолжительное время или осмотр на месте затруднен, то предметы должны быть изъяты, упакованы, опечатаны, заверены подписью следователя на месте осмотра. Изъятию подлежат только те предметы, которые могут иметь отношение к уголовному делу. При этом в протоколе осмотра по возможности указываются индивидуальные признаки и особенности изымаемых предметов.

4. Все обнаруженное и изъятое при осмотре должно быть предъявлено участникам осмотра.

5. Осмотр жилища производится только с согласия проживающих в нем лиц или на основании судебного решения. Если проживающие в жилище лица возражают против осмотра, то следователь возбуждает перед судом ходатайство о производстве осмотра в соответствии со статьей 165 настоящего Кодекса.

6. Осмотр помещения организации производится в присутствии представителя администрации соответствующей организации. В случае невозможности обеспечить его участие в осмотре об этом делается запись в протоколе.

1. Осмотр — это следственное действие, направленное на собирание доказательств в основном путем непосредственного наблюдения за не являющимся телом человека объектом и отражения его результатов в соответствующем протоколе. Принуждение в рамках этого следственного действия может применяться, только если решение об его производстве принято в порядке ст. 165 УПК. Сущность осмотра заключается не в поиске и изъятии, а в обозрении и изучении обстановки (предметов, документов и т.п.).

2. В коммент. ст. неоднократно употребляется понятие «производство» осмотра (следственного действия). В этой связи неплохо было бы узнать его значение. Производство осмотра начинается не с принятия решения (ходатайства перед судом о его принятии при принудительном осмотре жилища), а с первых действий по осуществлению непосредственного наблюдения за объектом осмотра в целях обнаружения (выявления) информации, имеющей значение для уголовного дела (проверки заявления или сообщения о преступлении). Принудительный осмотр жилища начинается с оглашения решения суда (вынесенного в порядке ч. 5 ст. 165 УПК постановления лица, производящего расследование) лицам, проживающим в помещении. Завершается любой осмотр вместе с окончательным оформлением и подписанием протокола осмотра и прилагаемых к нему схем, фототаблиц и т.п.

3. Некоторые авторы говорят о фиксации результатов осмотра в якобы существующих протоколах таких следственных действий, как «наложение ареста на почтово-телеграфные отправления и их выемка» и «контроль и запись переговоров» <716>. Следственные действия такие есть, а протокола наложения ареста на почтово-телеграфные отправления и их выемки, так же как протокола контроля и записи переговоров, не существует. Законодателем предусмотрена возможность осмотра почтово-телеграфных отправлений, на которые наложен арест и осмотра фонограммы, которая получена в результате производства контроля и записи телефонных и иных переговоров. Результаты же данных осмотров, так же как и результаты любых других осмотров, фиксируются в протоколе осмотра арестованного почтово-телеграфного отправления и протоколе осмотра и прослушивания фонограммы. Так как почтово-телеграфные отправления и фонограммы — это документы, то протокол их осмотра может быть назван и протоколом осмотра документа. Как бы протокол ни был назван, осмотр завершается после его окончательного оформления, но не после завершения осуществления контроля и записи переговоров либо деятельности, связанной с наложением ареста на почтово-телеграфные отправления.

———————————

<716> См.: Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации… М.: Юристъ, 2002. С. 363.

4. Осмотр производится с участием не менее двух понятых. Понятие и правовой статус понятых при производстве осмотра закреплен в ст. ст. 18, 21, 60, 131, 166, 167, 170, 177, 178 и ч. 5 ст. 185 УПК.

5. Исходя из содержания ч. 1 ст. 60 УПК, понятым, о котором идет речь в ч. 1 коммент. ст., должно быть не заинтересованное в исходе уголовного дела (проверки заявления или сообщения о преступлении) совершеннолетнее лицо, привлекаемое следователем (дознавателем и др.) для удостоверения факта производства осмотра, а также содержания, хода и результатов этого следственного действия.

6. Понятыми не могут быть участники уголовного судопроизводства, их близкие родственники и родственники, а также работники органов исполнительной власти, наделенные в соответствии с федеральным законом полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности и (или) предварительного расследования (ч. 2 ст. 60 УПК).

7. Специальное требование к понятым, участвующим в осмотре, предусмотрено ч. 5 ст. 185 УПК. Осмотр задержанных почтово-телеграфных отправлений производится в соответствующем учреждении связи с участием понятых из числа работников данного учреждения.

8. Понятым гражданин становится после приглашения его следователем (дознавателем и др.) для участия в этом качестве при производстве следственного действия.

9. На практике иногда возникает вопрос, вправе ли следователь (дознаватель и др.) пригласить в качестве понятого для осмотра места происшествия сотрудника милиции? При решении данного вопроса следует исходить из положения ст. 60 УПК о том, что в качестве понятых при производстве следственных действий не могут участвовать работники органов исполнительной власти, наделенные в соответствии с федеральным законом полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности и (или) предварительного расследования. Соответственно, сотрудник милиции понятым приглашен быть не может.

10. Любой из привлеченных к участию в следственном действии субъектов наделен по меньшей мере теми правами, которые имеются у понятого. (О правах и обязанностях понятого см. комментарий к ст. 60 УПК.)

11. Исходя из содержания ч. 1 ст. 170 УПК, в осмотре принимают участие двое или большее количество понятых (за исключением случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 170 УПК). Необходимость участия в осмотре более двух понятых может возникнуть в связи с предполагаемой большой по времени продолжительностью осмотра. В этом случае большее количество понятых приглашается для того, чтобы в случае болезни или возникновения иного препятствия для дальнейшего участия в осмотре одного (нескольких) понятых двое от начала до конца осмотра участвующих в следственном действии понятых все же было.

12. В литературе рекомендуется приглашать более двух понятых «при проведении осмотра с привлечением других следователей. В таком случае при каждом следователе, участвующем в осмотре, должно находиться не менее двух понятых» <717>. Идея автора понятна. Однако она не соответствует требованию ч. 1 ст. 170 УПК об удостоверении понятыми хода осмотра. В предложенной ситуации каждая состоящая из двух понятых группа будет свидетелем не всего хода осмотра, а лишь той его части, при производстве которой она участвовала. Поэтому ни один из присутствующих при таком осмотре понятых не сможет удостоверить весь ход проведения следственного действия. А как правильно отмечает К.Б. Калиновский, «все имеющие для дела обстоятельства должны восприниматься участниками осмотра лично» <718>.

———————————

<717> См.: Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (новая редакция). С. 322; и др.

<718> См.: Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Под ред. А.В. Смирнова. СПб.: Питер, 2003. С. 458.

13. В предложенной автором ситуации нужно говорить не об увеличении количества понятых, а о необходимости производства нескольких осмотров одновременно. В подобного рода ситуации каждый следователь (дознаватель и др.) должен оформлять свой протокол осмотра.

14. Понятые участвуют в осмотре непосредственно от его начала до полного завершения следственного действия.

15. Приведенный здесь правовой статус понятого позволяет сформулировать круг действий, составляющих содержание понятия «участие» понятого в следственном действии. «Участие» понятого в осмотре заключается в возможности полной реализации его процессуального статуса. А значит, как минимум ему должна быть предоставлена возможность присутствовать при каждом осуществленном следователем (дознавателем и др.) действии (совокупность действий составляет осмотр), наблюдать за его совершением, непосредственно осматривать все изымаемые при осмотре предметы, а также место их обнаружения, делать по поводу произведенных действий подлежащие занесению в протокол заявления и замечания, требовать дополнения протоколов следственных действий и внесения в них уточнений, удостоверять правильность содержания протокола осмотра.

16. В этой связи необходимо обратить внимание правоприменителя на то, что не стоит буквально понимать данные в некоторых комментариях к настоящей статье разъяснения. Если, к примеру, А.Н. Гуев пишет лишь об отражении замечаний понятых в протоколе осмотра <719>, это обстоятельство не лишает понятых возможности реализации при осмотре всего своего правового статуса вне зависимости от того, производилось при осмотре изъятие предметов или нет.

———————————

<719> См.: Гуев А.Н. Указ. соч. С. 290.

17. Понятые участвуют не в любом осмотре. Как следует из ч. 1 коммент. ст., в случаях, предусмотренных ч. 3 ст. 170 УПК, осмотр может быть произведен вообще без участия понятых. Речь идет о ситуации проведения осмотра:

— в труднодоступной местности (в тайге, пустыне и т.п. при большой отдаленности от населенных пунктов и т.п.);

— при отсутствии надлежащих средств сообщения с местом, где производится осмотр (во время паводка, схода снежной лавины и др.);

— когда производство осмотра связано с опасностью для жизни и здоровья людей (в помещениях, находящихся в аварийном состоянии, у кратера действующего вулкана и т.п.).

18. Если осмотр предполагается проводить без участия понятых, следователь (дознаватель и др.) должен принять все возможные меры для того, чтобы закрепление результатов проведения данного следственного действия сопровождалось применением таких технических средств, как фотоаппарат, видеокамера, кинокамера, и (или) иных технических средств фиксации хода и результатов осмотра. В протоколе осмотра должно быть указано, какие технические средства применены, условия и порядок их использования, объекты, к которым эти средства были применены, и полученные результаты (ч. 5 ст. 166 УПК).

19. Следователь (дознаватель и др.) отражает в протоколе следственного действия и то обстоятельство, что у него нет возможности применить фотографирование (кино-, видеосъемку и др.). Помимо самого факта невозможности применения технических средств фиксации хода и результатов осмотра, в протоколе осмотра должны быть зафиксированы причины, в связи с наличием которых не может быть применено фотографирование, кино-, видеосъемка и т.п.

20. Часть 2 коммент. ст. посвящена осмотру «следов преступления» и «иных обнаруженных предметов». «Следами преступления», о которых здесь упоминается, могут быть следы взлома, отпечатки пальцев рук, обуви, протектора автомобиля, пятна (остатки, частицы, в том числе микрочастицы) крови, спермы, пороха, химических и иных веществ, и большое количество других следов.

21. На теле живых организмов, кроме того, следами преступления могут быть телесные повреждения. Все имеющиеся в действительности телесные повреждения перечислить невозможно. Таковыми, к примеру, являются огнестрельные и иного вида ранения, ушибы, синяки, ссадины, царапины, ожоги; обморожения, поражение электрическим током, укусы и другие телесные повреждения, нанесенные животными и насекомыми; повреждения травматического характера и иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием на живое существо опасных факторов, слезоточивыми и раздражающими веществами и др.

22. Использованный в коммент. ст. термин «обнаруженные» распространяется как на следы преступления, так и на «иные предметы».

23. Исходя из редакции ч. 2 коммент. ст., можно сделать вывод, что употребленное в ней понятие «предмет» подлежит расширительному толкованию. Предметом могут быть не только такие предметы, о которых затем идет речь в следующей части коммент. ст., но и предметы, которые из-за своей громоздкости не могут быть изъяты, а также различного рода свойства и признаки (цвет, запах и др.), объекта осмотра, а также следы, не являющиеся следами преступления (отпечатки пальцев рук, обуви лиц, проживающих в помещении, следы протектора автомобиля, которым управлял свидетель, и т.п.).

24. Предмет же, о котором идет речь в ч. 3 коммент. ст., — более узкое понятие, чем то, которое употреблено в ч. 2 ст. 177 УПК, но более широкое, чем термин «предметы», о котором идет речь в ч. 1 ст. 176 УПК.

25. Под предметами, о которых идет речь в ст. 176 УПК, подразумеваются все не являющиеся документом, заключением эксперта (специалиста) или протоколом следственного (судебного) действия, а также уголовно-процессуальным документом властно-распорядительного характера, трупом, помещением и участком местности неодушевленные объекты реальной действительности. Предметы же, которые могут быть изъяты во время осмотра, — это также некоторые предметы (документы), которые, во-первых, имеются на месте осмотра, а во-вторых, реально физически могут быть изъяты и упакованы. Документ, к примеру, может быть выполнен в виде файла. В этом случае он изымается на какой-либо носитель электронной информации (дискету, CD и др.). Файл может быть изъят вместе с носителем информации (дискетой, CD и др.). Упаковке подлежит не файл, а дискета, CD и т.п. Иногда предметы, обладающие признаками вещественного доказательства, не могут быть изъяты с места осмотра в связи со своим большим размером. «Громоздкие и не подлежащие в силу этого изъятию вещественные доказательства осматриваются на месте» <720>.

———————————

<720> См.: Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации… М.: Юридический дом «Юстицинформ», 2003. С. 421.

26. Соответственно, предмет, о котором идет речь в ч. 3 коммент. ст., — это не являющийся заключением эксперта (специалиста) или протоколом следственного (судебного) действия, а также уголовно-процессуальным документом властно-распорядительного характера, трупом, помещением и участком местности неодушевленный объект реальной действительности, для производства осмотра которого требуется продолжительное время или его осмотр на месте затруднен и который при этом реально физически может быть изъят.

27. Редакция ч. 3 коммент. ст. привела некоторых авторов к заблуждению, что осуществляемое при осмотре изъятие предметов допускается лишь в случаях, когда для их осмотра требуется продолжительное время, проведение осмотра на месте затруднено <721>. Законодатель говорит о возможности изъятия предметов при наличии одного из указанных условий <722>, а не о запрете изъятия предметов при наличии к тому оснований во всех других случаях.

———————————

<721> См.: Гуев А.Н. Указ. соч. С. 290.

<722> А не наличия одновременно двух указанных обстоятельств, как можно сделать вывод из буквального толкования текста комментария А.Н. Гуева. Такое толкование возможно, потому что автор в своих разъяснениях убрал союз «или» между двумя законодательно закрепленными условиями производства изъятия. См.: Гуев А.Н. Указ. соч. С. 290.

28. Не только предметы, для производства осмотра которых требуется продолжительное время, а также осмотр которых на месте затруднен, могут быть изъяты с места происшествия. Изъятию подлежат все предметы, обладающие признаками вещественного доказательства, которые реально физически можно изъять. Рекомендуется, во всяком случае, изымать предметы и документы, изъятые из оборота <723>. Именно поэтому в ч. 4 коммент. ст. законодатель уже употребляет не термин «предмет», а понятие «все обнаруженное и изъятое при осмотре».

———————————

<723> По аналогии с требованиями к изъятию, осуществляемому во время производства обыска (ч. 9 ст. 182 УПК).

29. «Обнаружен и изъят при осмотре» может быть любой не являющийся заключением эксперта (специалиста) или протоколом следственного (судебного) действия, а также уголовно-процессуальным документом властно-распорядительного характера, трупом, помещением и участком местности имеющий отношение к уголовному делу (заявлению или сообщению о преступлении) неодушевленный объект реальной действительности, который реально физически может быть изъят.

30. Принятие решения об изъятии всех имеющих значение для уголовного дела (разрешения заявления или сообщения о преступлении) предметов и документов, для производства осмотра которых не требуется продолжительное время и осмотр которых на месте не затруднен, оставлено на усмотрение следователя (дознавателя и др.). Причем законодатель прямо обращает внимание на то, что следователь (дознаватель и др.) не вправе изымать предметы и документы, при отсутствии сведений об их возможной связи с предметом доказывания по расследуемому уголовному делу (рассматриваемому заявлению или сообщению о преступлении).

31. Предмет, обладающий признаками вещественного доказательства, изымается, потому что он должен быть осмотрен в процессе отдельного следственного действия, перед тем как он будет признан вещественным доказательством.

32. Результаты осмотра позволяют принять решение о признании предмета вещественным доказательством и приобщении к уголовному делу. Решение оформляется специальным постановлением (ч. 2 ст. 81 УПК).

33. В ч. 2 коммент. ст. использовано понятие «место производства следственного действия», а в ч. 3 той же статьи — «место осмотра». Это равнообъемные понятия.

34. О месте производства следственного действия как об обязательном элементе протокола любого и каждого следственного действия идет речь и в п. 1 ч. 3 ст. 166 УПК. Комплексный анализ содержания данных статей позволяет утверждать, что место производства следственного действия есть (и должно быть зафиксировано в протоколе осмотра) и при осмотре предметов и документов. Именно поэтому следует заключить, что в коммент. ст. речь идет не только о месте происшествия, местности, помещении (жилище) как месте производства соответствующего осмотра, но и о месте производства осмотра трупа, живого организма, предмета, документа. И при осмотре трупа, живого организма, предмета, документа непосредственно следователем (дознавателем и др.) осуществляемое обнаружение (выявление), наблюдение, измерение и т.п. следов преступления и иных предметов производится на месте производства следственного действия.

35. Протокол же следственного действия может составляться как в ходе следственного действия, так и непосредственно после его окончания (ч. 1 ст. 166 УПК). Требования составления протокола на месте производства следственного действия закон не содержит. Именно поэтому рекомендуется в каждом протоколе осмотра отражать как место составления протокола, так и отдельно от него место, где осмотр производился или куда следователь (дознаватель и др.) прибыл для его проведения.

36. Осмотр всех имеющих отношение к делу и обнаруженных при осмотре объектов (даже если они потом будут изъяты) производится на месте производства следственного действия, если, как следует из ч. 3 коммент. ст., для производства такого осмотра не требуется продолжительное время и осмотр на месте не затруднен. Осмотр изъятого предмета, обладающего признаками вещественного доказательства, на месте его обнаружения не освобождает следователя (дознавателя и др.) от обязанности осмотреть его отдельным следственным действием перед признанием его вещественным доказательством (ч. 2 ст. 81 УПК).

37. В ч. 3 коммент. ст. говорится об особенностях следственного действия, в процессе которого возникла необходимость осмотра объекта, требующего «продолжительное время» (производство которого «затруднено»).

38. Что понимать под «продолжительным временем», законодатель ответа не дает. В некоторых случаях этот вопрос не встает в связи с тем, что осмотр некоторых предметов, бесспорно, занимает продолжительное время. В тех же ситуациях, когда вопрос о продолжительности осмотра предмета спорен, рекомендуется использовать следующее правило. Когда есть вероятность того, что время, которое должно быть потрачено на осмотр предмета, не даст возможности своевременно закончить основной осмотр (осмотр места происшествия, местности, жилища и т.п.) или иным образом может негативно отразиться на установлении сведений, в целях обнаружения (выявления) которых производится основное следственное действие, предмет должен быть изъят, упакован, опечатан, заверен подписями следователя (дознавателя и др.) и понятых. Указанная ситуация свидетельствует о том, что «для производства такого осмотра требуется продолжительное время».

39. На месте производства следственного действия может не проводиться осмотр предмета, если такой осмотр «затруднен». Термин «осмотр на месте затруднен» также не разъясняется законодателем. Был или нет затруднен осмотр, решает следователь (дознаватель и др.). «Затруднить» производство рассматриваемого следственного действия могут погодные условия, время суток, отсутствие необходимой для осмотра освещенности, состояние места происшествия (местности, помещения), отсутствие необходимых технических средств, специалистов и многое другое.

40. Предметы, о которых идет речь в ч. 3 коммент. ст., и некоторые другие имеющие отношение к делу предметы подлежат изъятию, упаковке, опечатыванию, удостоверению данных действий подписями следователя (дознавателя и др.) и понятых. Что же законодатель понимает под каждым из использованных им понятий?

41. Изъятие, о котором здесь идет речь, — это не самостоятельное следственное действие, а элемент следственного действия — осмотра. Данный вид изъятия в широком смысле слова состоит из нескольких составляющих:

а) извлечение предмета из места его обнаружения;

б) предъявление предмета понятым и другим участвующим в осмотре лицам;

в) наблюдение, измерение и закрепление в протоколе следственного действия места обнаружения предмета так, чтобы ни у кого не могло возникнуть вопросов, откуда именно он был извлечен;

г) а после его упаковки, опечатывания и удостоверения данных действий подписями следователя (дознавателя и др.) и понятых — приобщение предмета отдельным доказательством к уголовному делу.

42. В узком смысле слова, как минимум в том значении, в каком этот термин использован в ч. 4 коммент. ст., изъятие — это извлечение предмета из места его обнаружения.

43. Все изымаемые в порядке ч. 3 коммент. ст. предметы помещаются в упаковку, исключающую возможность их повреждения и обеспечивающую сохранность имеющихся на них следов (микроследов). Снабжаются бирками с удостоверительными надписями и подписями лица, у которого произведено изъятие, понятых, следователя (дознавателя и др.), которые скрепляются печатью соответствующего органа, о чем в протоколе делается соответствующая отметка.

44. Если опись изымаемых предметов и ценностей составить на месте невозможно из-за большого их количества, они помещаются в упаковку, которая снабжается бирками с удостоверительными надписями и подписями указанных в предыдущем абзаце лиц. В таких случаях составление описи изъятых объектов производится по месту проведения предварительного расследования, дознания с участием понятых (по возможности тех же) и отражением в протоколе сохранности печатей и удостоверительных надписей на упаковке, в которую были помещены изъятые объекты.

45. Объекты биологического происхождения, в том числе подлежащие микроскопическому или химическому исследованию, подвергающиеся быстрой порче, должны быть упакованы в герметически закупоренные емкости. Упаковка таких объектов (в том числе требующих дальнейшего исследования частей трупов) производится работниками судебно-медицинских учреждений <724>.

———————————

<724> См.: Инструкция о порядке изъятия, учета и хранения и передачи вещественных доказательств по уголовным делам, ценностей и иного имущества органами предварительного следствия, дознания и судами от 18 октября 1989 г. N 34/15.

46. Под опечатыванием, о котором идет речь в ч. 3 коммент. ст., подразумевается скрепление печатью органа дознания, подразделения ведомства, в котором трудится следователь (руководитель следственного органа, руководитель следственной группы), подписи соответственно дознавателя (начальника подразделения дознания, руководителя группы дознавателей), следователя (руководителя следственного органа, руководителя следственной группы), а также подписей понятых, поставленных на упаковку предмета или прикрепленную к ней бирку. Опечатывание производится так, чтобы, не нарушив печати, вскрыть упаковку не было возможности.

47. О произведенном опечатывании в протоколе осмотра должна быть сделана соответствующая запись. В протоколе осмотра отражается, какой печатью (наименование, номер и принадлежность определенному учреждению печати) опечатана упаковка и чьими подписями данное действие заверено.

48. Изымаемые предметы должны согласно ч. 3 коммент. ст. «иметь отношение к уголовному делу». Иначе говоря, содержащаяся на них (в них) информация, на обнаружение которой нацелено изъятие, должна иметь значение для уголовного дела (рассмотрения заявления или сообщения о преступлении). Словосочетание «иметь отношение к уголовному делу» означает, что обнаруженные и изымаемые в ходе рассматриваемого следственного действия предметы (их свойства, признаки и содержащиеся на них следы) должны характеризовать одно или несколько обстоятельств, подлежащих доказыванию по данному уголовному делу, либо обстоятельств, к установлению которых следует стремиться на стадии возбуждения уголовного дела. Причем полный перечень первой группы из названных обстоятельств отражен в ст. 73 УПК. Должна быть вероятность того, что в результате дальнейшего осмотра изъятых предметов будут установлены, если не сведения непосредственно об одном или нескольких элементах предмета доказывания, то как минимум та информация, которая в совокупности с другими аналогичного рода данными позволит установить информацию хотя бы об одном из обстоятельств, указанных в ст. 73 УПК.

49. Свойства, признаки изымаемого предмета или следы, которые могут быть на нем (в нем) обнаружены, должны хоть каким-то образом быть связаны с исследуемым в уголовном процессе происшествием.

50. Далее в ч. 3 коммент. ст. уточняется, что по возможности в протоколе осмотра указываются индивидуальные признаки и особенности изымаемых предметов. Указание на отражение индивидуальных признаков и особенностей изымаемых предметов в протоколе следственного действия должно трактоваться в широком смысле этого слова. Под протоколом здесь понимаются и составляемые к нему приложения. Индивидуальные признаки и особенности изымаемых предметов могут отражаться в фототаблицах (на фотографиях), на кино-, видеопленке, в специально составленной описи изъятых предметов и др.

51. Фотографирование, кино-, видеосъемка, составление чертежей, планов, схем, изготовление слепков и оттисков следов, опись изымаемых предметов и документов при осмотре проводится во всех необходимых случаях.

52. Соответственно, использованный законодателем термин «указываются» означает не только письменную фиксацию соответствующих сведений собственно в протоколе осмотра, но и запечатление предметов путем фотографирования, кино-, видеосъемки, составления описи изымаемых предметов и т.п.

53. Индивидуальные признаки и особенности изымаемых предметов отражаются «по возможности». Это означает, что во всех случаях, когда имеется хоть малейшая возможность закрепления в протоколе и (или) в прилагаемых к нему фототаблицах (фотографиях), на кино-, видеопленке, в специально составленной описи изъятых предметов и т.п. индивидуальных признаков и особенностей изымаемых предметов, указанные признаки должны быть зафиксированы.

54. Индивидуальные признаки и особенности не отражаются лишь в случае, когда есть реальная вероятность того, что время, которое должно быть потрачено на отражение в протоколе осмотра индивидуальных признаков и особенностей изымаемых предметов, не даст возможности своевременно закончить основной осмотр (осмотр места происшествия, местности, жилища и т.п.) или иным образом может негативно отразиться на установлении сведений, в целях обнаружения (выявления) которых производится основное следственное действие.

55. И в случае неотражения в протоколе индивидуальных признаков изымаемых предметов таковые (изымаемые предметы) помещаются в упаковку. Упаковка опечатывается и заверяется подписями следователя (дознавателя и др.) и понятых. В дальнейшем в отдельно составленных протоколах осмотра изъятых предметов помимо полного их описания отражаются сведения о сохранности печатей и удостоверительных надписей на упаковке, в которую они были помещены. К осмотру таких предметов рекомендуется привлекать тех же понятых, что участвовали в осмотре, в рамках которого предметы были изъяты <725>.

———————————

<725> Там же.

56. В ч. 3 коммент. ст. говорится, что изъятые, упакованные и опечатанные предметы заверяются подписями следователя и понятых. В одних комментариях забывают о необходимости рекомендовать правоприменителю заверять упаковку изъятых в процессе осмотра предметов подписью следователя (дознавателя и др.) и понятых <726>. В других, напротив, утверждают, что упаковка «изымаемых вещественных доказательств» <727> подписывается не только следователем и понятыми, но и «лицами, участвующими в осмотре» <728>.

———————————

<726> См.: Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации в редакции Федерального закона от 29 мая 2002 года… С. 307.

<727> Не безупречно уже данное утверждение. Изымаются предметы, обладающие признаками вещественного доказательства, а не вещественные доказательства. Согласно требованиям ч. 2 ст. 81 УПК вещественными доказательствами предметы признаются, а не автоматически становятся после их обнаружения и изъятия. О признании предмета вещественным доказательством выносится соответствующее постановление.

<728> См.: Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации… М.: Юридический дом «Юстицинформ», 2003. С. 421.

57. Упаковка изъятого предмета обязательно должна быть опечатана и заверена подписями следователя (дознавателя и др.) и понятых. Нельзя признать недопустимым доказательством предмет, упаковка которого была подписана не только следователем (дознавателем и др.) и понятыми, но и другими лицами. Между тем необходимо обратить внимание правоприменителя, что закон не требует от следователя (дознавателя и др.) снабжать упаковку либо прикрепляемую к ней бирку подписью иных лиц помимо следователя (дознавателя и др.) и понятых. Лишь § 10 Инструкции о порядке изъятия, учета и хранения и передачи вещественных доказательств по уголовным делам, ценностей и иного имущества органами предварительного следствия, дознания и судами требует снабжать прикрепляемые к упаковке бирки подписями не только следователя (дознавателя и др.) и понятых, но и лица, у которого произведено изъятие <729>.

———————————

<729> См.: Инструкция о порядке изъятия, учета и хранения и передачи вещественных доказательств по уголовным делам, ценностей и иного имущества органами предварительного следствия, дознания и судами от 18 октября 1989 г. N 34/15.

58. Под индивидуальными признаками и особенностями изымаемых предметов понимается их размер, вес, цвет, состав, степень износа, внешние признаки, для номерных вещей — их номер и другие сведения.

59. В ч. 4 коммент. ст. закреплен тезис о том, что все обнаруженное и изъятое при осмотре должно быть предъявлено понятым, другим участникам осмотра. Данное требование означает, что участвующим в осмотре лицам предъявляются не только предметы и документы, которые будут изъяты, но и те, которые изъяты не будут, но были обнаружены в ходе производства следственного действия и об их признаках, свойствах, расположенных на них следах что-то сказано в протоколе осмотра.

60. Предъявление участникам осмотра предметов и документов не ограничивается указанием на таковые. Понятые и другие участники осмотра должны лично и непосредственно наблюдать все свойства, признаки и иные отражаемые в протоколе осмотра характеристики обнаруженных и (или) изъятых предметов и документов. Им предстоит удостоверить своей подписью правильность отражения в протоколе следственного действия указанных сведений. Поэтому они должны (а не только имеют право) видеть процесс и результаты производимых следователем (дознавателем и др.) измерений, взвешиваний и т.п.

61. Кроме того, лица, участвующие в осмотре, должны видеть сам процесс изъятия предметов и документов, которые могут иметь значение для уголовного дела (разрешения заявления или сообщения о преступлении), а при наличии такой возможности — и их обнаружения.

62. В ч. 4 коммент. ст. говорится об иных, помимо понятых, участниках осмотра. В соответствии с положениями, закрепленными в ч. 5 ст. 164 УПК, следователь может привлечь к участию в следственном действии участников уголовного судопроизводства, указанных в гл. 6 — 8 УПК. Соответственно, по приглашению следователя (дознавателя и др.) в осмотре могут принимать участие руководитель следственного органа, другие следователи, дознаватели (другие дознаватели, иные сотрудники органа дознания), потерпевшие (их представители), гражданские истцы (их представители), подозреваемые, обвиняемые (их защитники и представители), гражданские ответчики (их представители), свидетели (их адвокаты), эксперты, специалисты и (или) переводчики.

63. Частями 1 и 4 ст. 178 УПК предусмотрено обязательное участие при производстве осмотра трупа и эксгумации судебно-медицинского эксперта, а при невозможности его участия — врача, выступающего в процессе осмотра трупа (при эксгумации) в качестве специалиста. Соответственно, перед тем как приступить к осмотру трупа (эксгумации), следователь (дознаватель и др.) не только вправе, но и обязан пригласить для участия в таком осмотре одного из указанных лиц. Причем правоприменителю следует иметь в виду, что согласно п. 1 ч. 2 ст. 70 УПК предыдущее участие эксперта в производстве по уголовному делу (заявлению или сообщению о преступлении) в качестве того же эксперта или специалиста не является основанием для его отвода.

64. Осмотр места происшествия может быть произведен до возбуждения уголовного дела, а на этом этапе уголовного процесса не может быть подозреваемых, обвиняемых, потерпевших и свидетелей. Поэтому последовательно допустить возможность привлечения к участию в таком осмотре также лицо, в отношении которого решается вопрос о возбуждении (отказе в возбуждении) уголовного дела, пострадавшего (физического лица, которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а также представителя юридического лица в случае причинения деянием вреда его имуществу и деловой репутации, до вынесения постановления о признании такового потерпевшим) и очевидца <730>.

———————————