Утверждаю

Начальник Главного управления

водных путей и гидросооружений

В.А.ФИЛЬКОВ

29 июня 1988 года

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПРОИЗВОДСТВУ РУСЛОВЫХ ИЗЫСКАНИЙ

НА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЯХ

Настоящая инструкция издается взамен Технической инструкции по производству изыскательских и исследовательских работ русловыми партиями Главводпути.

Учтены изменения в организации, технологии и технических средствах, произошедшие за последний период. В Приложениях помещены описания, правила и способы производства отдельных измерений, образцы форм различных журналов и ведомостей, а также таблицы, необходимые в практической работе.

Инструкция предназначена для инженерно-технических работников русловых изыскательских партий Главводпути МРФ.

Инструкция составлена коллективом авторов кафедры водных путей и водных изысканий ЛИВТа: канд. техн. наук К.Н. Варламов, канд. техн. наук А.В. Зернов, канд. техн. наук И.Н. Зыков, канд. техн. наук А.И. Коваленко, инж. Б.М. Николаев. При составлении инструкции также принимали участие сотрудники НИИВТа канд. техн. наук В.Г. Власов и канд. техн. наук В.И. Мухин.

Ответственный за выпуск И.Н. Зыков.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. НАЗНАЧЕНИЕ И ЗАДАЧИ ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РУСЛОВЫХ ПАРТИЙ

1.1.1. Изыскательские русловые партии производят на внутренних водных путях изыскания и русловые исследования для систематического изучения руслового и гидрологического режима, обеспечения дноуглубительных, выправительных и других путевых работ технической документацией, контроля за состоянием судовых ходов и их навигационного ограждения, составления и корректуры карт внутренних водных путей и схем судовых ходов.

Изыскательские русловые партии могут привлекаться к выполнению и других изыскательских и исследовательских работ, в которых возникает потребность в процессе производственно-хозяйственной деятельности бассейновых управлений пути (управлений каналов).

1.1.2. Основные виды работ, выполняемых изыскательскими русловыми партиями:

обследование состояния пути с начала навигации для выявления наиболее затруднительных участков и определение очередности их разработки;

выполнение первичных, повторных и контрольных русловых съемок, необходимых для проектирования путевых работ и определения их эффективности;

трассирование эксплуатационных землечерпательных прорезей, вынос их в натуру, вынос в натуру проектов выправительных сооружений;

составление укрупненных планов прорезей и подсчет объемов дноуглубительных работ;

выполнение полевых и камеральных работ, необходимых для составления карт внутренних водных путей и схем судовых ходов;

составление и регулярное заполнение паспортов перекатов;

участие в составлении проектов коренного улучшения судоходных условий затруднительных участков, проектов путевых работ и годовых технических отчетов;

составление альбомов планов участков, полученных изыскательскими русловыми партиями в период навигации;

создание и поддержание в исправном состоянии постоянной планово-высотной опорной сети.

1.1.3. Начальник русловой изыскательской партии в период производства работ на участке (перекате) обязан обеспечить контроль за правильностью расстановки и действия знаков навигационного ограждения.

В случае необходимости перестановки знаков начальник партии обязан принять меры по их перестановке силами обстановочной бригады или изыскательской партии для обеспечения безопасности судоходства и доложить о них в технический участок пути (район гидросооружений).

1.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ.

ПЛАНИРОВАНИЕ И УЧЕТ РАБОТЫ

1.2.1. Главводпуть в годовых планах устанавливает для каждого бассейнового управления пути и управления канала число изыскательских русловых партий и среднюю длительность их пребывания на работе исходя из потребности в путевых работах, характера и степени изученности водных путей.

Бассейновые управления пути или управления канала распределяют изыскательские русловые партии между техническими участками пути и районами гидросооружений.

1.2.2. Штат изыскательских русловых партий устанавливает технический участок пути или район гидросооружений в соответствии с типовыми штатами в пределах установленного плана по труду. Штат изыскательских русловых партий зависит от условий, характера, объема и организации работ. Оснащение партий специальной аппаратурой и плавсредствами производится по примерному перечню (Приложение 1).

1.2.3. Изыскательские русловые партии размещают на брандвахтах или самоходных судах. При выделении из состава партии отряда для одновременного выполнения небольших по объему работ, связанных с землечерпанием, возможно его размещение на земснаряде.

1.2.4. В целях лучшего изучения руслового режима, ускорения производства и повышения качества работ за каждой изыскательской русловой партией, как правило, закрепляется определенный участок водного пути.

1.2.5. Руководство техучастка ежедекадно устанавливает изыскательской русловой партии оперативный пообъектный план, а на каждую работу письменно или устно (по телефону, селектору или радио) выдает задание, в котором указывается наименование объекта, его границы, состав работ и ориентировочные сроки их выполнения.

1.2.6. Учет работы изыскательской русловой партии ведется в рабочем журнале (Приложение 2) в соответствии с указаниями по его заполнению.

1.2.7. Условия и порядок работы русловых изыскательских партий по методу бригадного подряда и другим новым формам организации труда устанавливают бассейновые управления пути (управления каналов) или технические участки пути (районы гидросооружений).

1.2.8. При организации работы русловых изыскательских партий должны соблюдаться Правила безопасности труда при производстве изыскательских русловых работ, утвержденные Министерством речного флота РСФСР в 1981 г.

2. ПЛАНОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ

2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1.1. Плановое обоснование является геодезической основой для производства изыскательских и исследовательских работ, составления плановых материалов и переноса в натуру проектов путевых работ.

Плановое обоснование является также геодезической основой при создании лоцманских карт.

Плановое обоснование по своему назначению и точности делится на опорную геодезическую и съемочную сеть.

Опорная геодезическая сеть строится на основе государственной геодезической сети, используя ее стороны и пункты в качестве исходных.

Съемочное обоснование является дальнейшим развитием опорной сети, сгущая ее до плотности, необходимой для всех видов изыскательских работ.

2.1.2. Опорная геодезическая сеть представляет собой цепочки триангуляции или полигонометрические ходы, прокладываемые вдоль берегов водного пути и создаваемые с соблюдением требований, предъявляемых к триангуляции 1-го и 2-го разрядов и полигонометрии 4-го класса, 1-го и 2-го разрядов.

Полигонометрический ход должен опираться на два пункта государственной сети с передачей на него дирекционных направлений с государственной сети на обоих концах.

Цепочка триангуляции может опираться либо на две стороны государственной сети, либо на два пункта государственной сети, либо на пункт и сторону. При этом на конце цепочки, опирающейся на пункт, разбивается базис и на него передается дирекционное направление от государственной сети.

В качестве исходных при построении опорной сети используются пункты государственных сетей всех классов и стороны государственных сетей 3-го и 4-го классов.

2.1.3. В тех случаях, когда на участках работ или вблизи от них отсутствуют пункты государственных или ведомственных плановых сетей, развиваются самостоятельные опорные геодезические сети в виде триангуляции или полигонометрии 4-го класса, 1-го и 2-го разрядов.

Самостоятельные съемочные сети ориентируются по дирекционному углу или по магнитному азимуту в зависимости от масштаба съемки и протяженности участка (табл. 2.1).

Таблица 2.1

Протяженность участков, выполняемых

на самостоятельной опорной сети

|

Масштаб съемки |

Протяженность участков, км, ориентированных |

|||

|

по магнитному азимуту |

по дирекционному углу |

|||

|

1:10000 |

До |

10 |

До |

20 |

|

1:5000 |

« |

5 |

« |

10 |

|

1:2000 и крупнее |

« |

5 |

« |

10 |

Самостоятельные съемочные сети ориентируются по дирекционному углу, определенному со средней квадратической погрешностью, не превышающей 1′.

2.1.4. Съемочная геодезическая сеть (съемочное обоснование) создается на основе опорной сети и служит для непосредственного обеспечения гидрографических, топографических и других работ. Сеть развивается построением между пунктами и сторонами опорной сети цепочек микротриангуляции, теодолитных и мензульных ходов, прямыми, обратными и комбинированными засечками и другими способами.

2.1.5. Координаты пунктов съемочного обоснования выполняются в системе, принятой для данного бассейнового управления пути (канала).

2.2. РЕКОГНОСЦИРОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ

ПУНКТОВ ПЛАНОВОГО ОБОСНОВАНИЯ

2.2.1. Полевые работы начинаются с общей рекогносцировки участка работ, во время которой всесторонне исследуется участок, подлежащий съемке, устанавливается наличие и состояние существующих геодезических пунктов, намечается проект обоснования.

Проект обоснования включает выбор способа создания обоснования, место его проложения и способы закрепления пунктов. Он должен учитывать особенности участка и водного объекта, способы его дальнейшего сгущения и производства промеров.

2.2.2. Места установки пунктов триангуляции и полигонометрии должны быть легкодоступны, обеспечивать долговременную сохранность их центров. Наиболее выгодными местами для пунктов триангуляции и полигонометрии при русловых съемках являются незатопляемые острова, незалесенные холмы, высокие надпойменные террасы и другие места, с которых открывается хорошая видимость.

Расположенные в районе работ местные ориентиры (заводские трубы, опоры ЛЭП и т.д.) включаются в геодезическую сеть.

Полигонометрические ходы намечаются на местности, наиболее благоприятной для угловых и линейных измерений.

2.2.3. Пункты съемочного обоснования могут намечаться в любых местах, удобных для производства работ. Ходы съемочного обоснования могут прокладываться по затопляемым островам и отмелям.

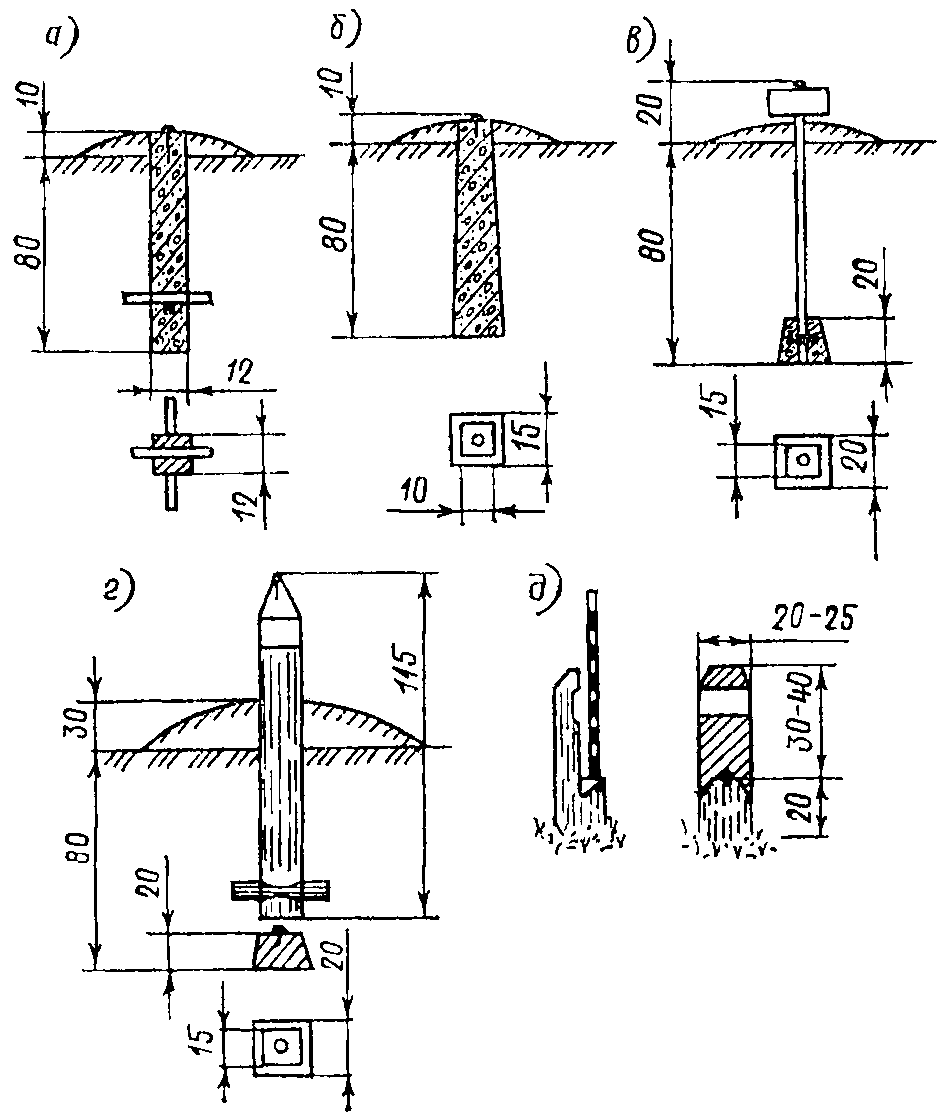

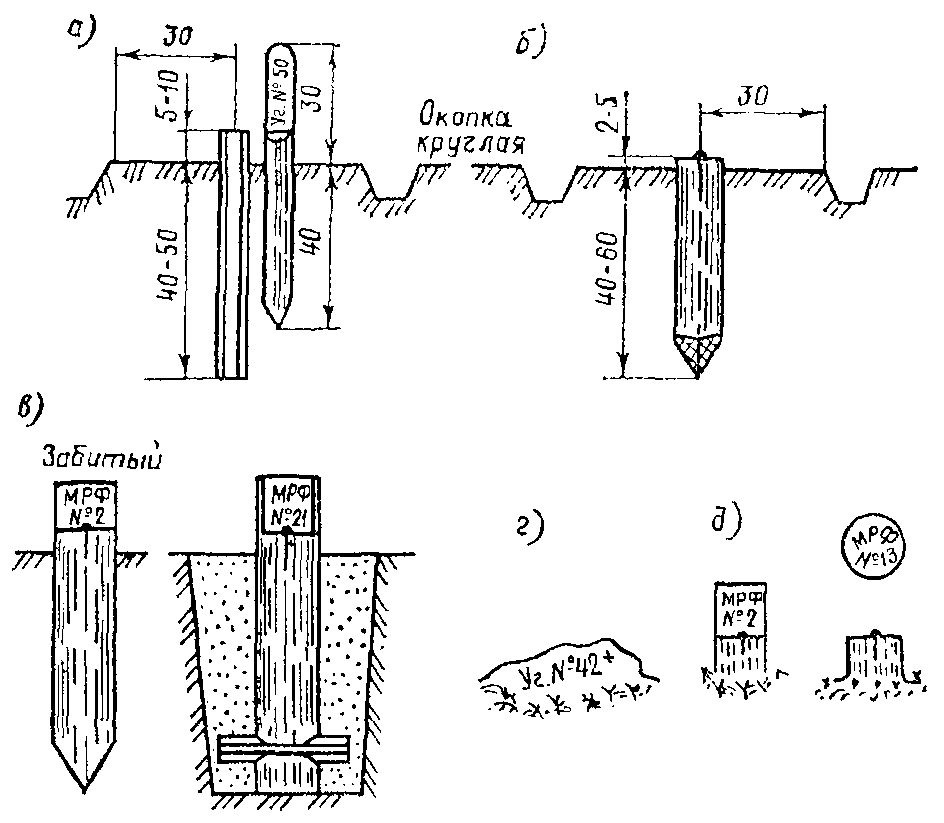

2.2.4. Пункты съемочного обоснования закрепляются на местности временными знаками и знаками долговременного закрепления.

Знаки долговременного типа устанавливают в местах, обеспечивающих их сохранность и удобство использования при повторных работах в течение одной навигации и при работах в течение нескольких навигаций.

Пункты, которые необходимы для русловых изысканий и по каким-либо причинам не могут сохраниться длительное время (например, из-за ледохода), закрепляются на местности по временной схеме.

Знаки долговременного типа окапываются канавами в виде квадрата со сторонами 1,5 м и глубиной 0,3 м.

Типы центров, реперов и знаков долговременного закрепления приведены в Приложениях 3 и 4.

Если съемочное обоснование создается на участке, где по каким-либо причинам отсутствует опорная геодезическая сеть, то не менее 20% пунктов должно быть закреплено знаками долговременного типа.

Временные знаки должны сохраняться в период съемочных работ. Временными знаками закрепляются пункты на участках разовых русловых изысканий, повторение которых не намечается в ближайшие годы.

Временными знаками могут служить пни, деревянные колья, железные трубы (уголковая сталь, арматурное железо), забитые в грунт на 0,4 — 0,6 м с установленными сторожками.

2.2.5. При необходимости над отдельными центрами устанавливаются временные или постоянные геодезические знаки: вехи Г-образные, на растяжках, с противовесом и т.п.

2.3. ТРИАНГУЛЯЦИЯ 1-го и 2-го РАЗРЯДОВ

2.3.1. При проложении опорных сетей в виде цепочек триангуляции 1-го и 2-го разрядов должны быть соблюдены требования табл. 2.2.

Таблица 2.2

Основные показатели триангуляционных сетей

|

Показатели |

1-й разряд |

2-й разряд |

|

Длина стороны треугольника, км, не более |

5,0 |

3,0 |

|

Минимальная допустимая величина угла, град: |

||

|

связующего в цепочке треугольников |

30 |

30 |

|

во вставке |

30 |

20 |

|

Количество треугольников между исходными сторонами или между исходным пунктом и исходной стороной, не более |

10 |

10 |

|

Минимальная длина исходной стороны, км |

1 |

1 |

|

Предельное значение средней квадратической погрешности угла, вычисленной по невязкам треугольников, с |

5 |

10 |

|

Предельная допустимая невязка в треугольнике, с |

20 |

40 |

|

Относительная погрешность исходной (базисной) стороны, не более |

1/50000 |

1/20000 |

|

Относительная погрешность определения длины стороны в наиболее слабом месте, не более |

1/20000 |

1/10000 |

При проложении сетей для обеспечения русловых съемок количество треугольников в цепочке может быть увеличено, при этом через каждые 10 треугольников должен быть измерен базис и определен дирекционный угол.

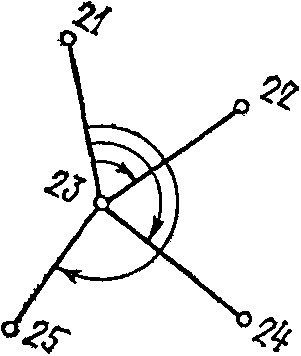

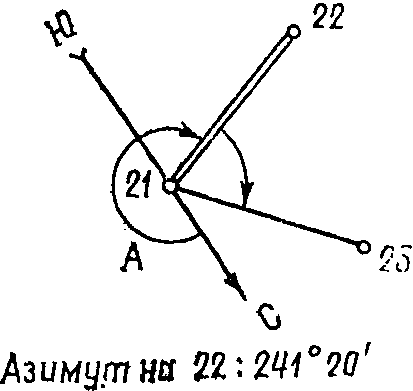

2.3.2. Углы в триангуляции измеряют круговыми приемам (образец записи в журнале приведен в Приложении 5), теодолитами Т2, Т5 и другими им равнозначными приборами числом приемов и с соблюдением допусков, приведенных в табл. 2.3.

Таблица 2.3

Допуски при измерении углов в триангуляции

|

Показатели |

Т2 и ему равноточные |

Т5 и ему равноточные |

|

Число приемов |

3/2 |

4/3 |

|

Расхождение между результатами наблюдений на начальное направление в начале и конце полуприема |

8″/8″ |

0,2’/0,2′ |

|

Колебание значений направлений, приведенных к общему нулю, в отдельных приемах |

8″/8″ |

0,2’/0,2′ |

Примечание. В числителе — 1-й разряд, в знаменателе — 2-й.

Приемы, не удовлетворяющие указанным в таблице допуска, следует повторить на тех же установках лимба.

Центрирование инструментов и визирных целей производится с точностью не ниже 2 мм.

2.3.3. В качестве выходных сторон в триангуляции 1-го и 2-го разрядов используют стороны полигонометрии 3 — 4-го классов. Когда на участке отсутствуют пункты государственной геодезической сети, производится измерение выходной (базисной) стороны триангуляции.

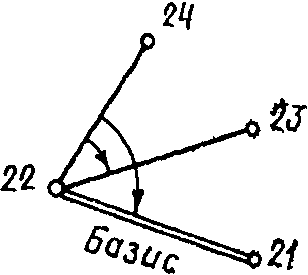

Приборами для измерения выходных сторон триангуляции 1-го и 2-го разрядов служат светодальномеры и другие приборы, обеспечивающие измерение с относительной погрешностью не более 1:20000 для 2-го разряда и 1:50000 для 1-го разряда. Длина измеряемой стороны должна быть не менее 1 км.

Измерение базисных линий в триангуляции 1-го и 2-го разрядов выполняется с соблюдением требований, предъявляемых к измерению длин сторон полигонометрии соответственно 4-го класса и 1-го разряда.

Примерные схемы построения триангуляционных сетей приведены в Приложении 6.

2.4. ПОЛИГОНОМЕТРИЯ 4-го класса, 1-го и 2-го разрядов

2.4.1. При проложении в качестве самостоятельных опорных сетей полигонометрических ходов 4-го класса, 1-го и 2-го разрядов должны быть соблюдены требования табл. 2.4.

Таблица 2.4

Основные показатели полигонометрических ходов

|

Показатели |

4-й класс |

1-й разряд |

2-й разряд |

|

Предельная длина хода, км: |

|||

|

отдельного |

15 |

5 |

3 |

|

между исходной и узловой точками |

10 |

3 |

2 |

|

между узловыми точками |

7 |

2 |

1,5 |

|

Предельные периметры полигона, км |

30 |

15 |

9 |

|

Длина сторон хода, км: |

|||

|

наибольшая |

2,00 |

0,80 |

0,35 |

|

наименьшая |

0,25 |

0,12 |

0,08 |

|

средняя расчетная |

0,50 |

0,30 |

0,20 |

|

Число сторон в ходе, не более |

15 |

15 |

15 |

|

Относительная погрешность хода, не более |

1/25000 |

1/10000 |

1/5000 |

|

Средняя квадратическая погрешность измерения угла (по невязкам в ходах и полигонах, с), не более |

3 |

5 |

10 |

|

Угловая невязка хода или полигона, с, не более |

|

|

|

Примечание. n — число углов в ходе.

Предельные длины ходов полигонометрии предназначены для русловых съемок в масштабе 1:10000 и 1:5000, прокладываемых с применением светодальномеров и радиодальномеров, могут быть увеличены вдвое при условии, что длины сторон ход будут приближаться к максимальным. При увеличении длин углов необходимо увеличить число приемов измерений горизонтальных углов.

В условиях русловых съемок рекомендуется производить прокладку ходов полигонометрии с берега на берег, используя при этом незатопленные острова.

Примерная схема построения полигонометрических сетей приведена в Приложении 7.

2.4.2. Измерение углов на пунктах полигонометрии производится способом измерения отдельного угла (Приложение

Способ круговых приемов применяется, когда число наблюдаемых направлений на пункте более двух.

При измерениях способом отдельного угла алидаду вращают только по ходу часовой стрелки или только против хода часовой стрелки.

При измерениях круговыми приемами в первом полуприеме алидаду вращают по ходу часовой стрелки, а во втором — в обратном направлении.

Число приемов, в зависимости от класса (разряда) полигонометрии и типа применяемого прибора, приведено в табл. 2.5.

Таблица 2.5

Число приемов при измерении углов в полигонометрии

|

Тип прибора |

4-й класс |

1-й разряд |

2-й разряд |

|

Т1 и ему равноточные |

4 |

— |

— |

|

Т2 и ему равноточные |

6 |

2 |

2 |

|

Т5 и ему равноточные |

— |

3 |

2 |

При переходе от одного приема к другому лимб переставляется на угол 180°: где n — число приемов;

= 10′ или 5′.

Результаты измерений отдельных углов или направлений на пунктах полигонометрии должны находиться в пределах допусков, указанных в табл. 2.6.

Таблица 2.6

Допуски при измерении углов в полигонометрии

|

Элементы измерений, к которым относятся допуски |

Тип приборов |

||

|

Т1 |

Т2 |

Т5 |

|

|

Расхождения между значениями одного и того же угла, полученного из двух полуприемов |

6″ |

8″ |

0,2′ |

|

Колебания значений угла, полученного из разных приемов |

5″ |

8″ |

0,2′ |

|

Расхождение между результатами наблюдений на начальное направление в начале и конце полуприема |

6″ |

8″ |

0,2′ |

|

Колебание значений направлений, приведенных к общему нулю, в отдельных приемах |

5″ |

8″ |

0,2′ |

2.4.3. Линии в полигонометрии 4-го класса, 1-го и 2-го разряда измеряют светодальномерами и радиодальномерами. В отдельных случаях могут быть использованы базисные приборы БП-2, БП-3 и другие приборы и методы, обеспечивающие точность, соответствующую классу или разряду полигонометрии.

2.4.4. При измерении линий светодальномерами следует руководствоваться инструкциями по их эксплуатации и применению.

Одновременно с измерением линий светодальномером определяется термометром-пращом температура воздуха с точностью 1 °C и давление барометром с точностью 5 мм рт. ст.

В начале и конце навигации для всех светодальномеров следует проводить контроль масштабных частот и определение постоянной поправки.

Вычисление длин линий, измеренных светодальномером, должно быть выполнено до ухода с пункта.

2.4.5. Базисными приборами БП-2 и БП-3 измеряют стороны полигонометрических ходов:

в полигонометрии 4-го класса — двумя инварными проволоками в одном направлении или одной проволокой в прямом и обратном направлениях методом отсчетов при трех сдвигах проволоки в пределах отсчета длины шкал;

в полигонометрии 1-го разряда одной инварной проволокой в одном направлении методом отсчетов при трех сдвигах проволоки. Разрешается проводить измерения и методом фиксаций;

в полигонометрии 2-го разряда — одной инварной проволокой в одном направлении методом фиксаций.

Отсчеты по шкалам проволок берутся с точностью 0,1 мм.

Колебание разности переднего и заднего отсчетов (П-3) при всех трех сдвигах не должно превышать 1 мм. При большем расхождении отсчеты повторяются.

Измерение остатков производят стальной прокомпарированной рулеткой дважды тремя отсчетами.

При измерении линий инварными проволоками температура определяется термометром-пращом в начале и конце каждой линии с точностью до 1 °C. Если измерения проводят стальным проволоками, температуру измеряют в каждом пролете.

Для определения поправок за наклон линий выполняется нивелирование целиков по двум сторонам рейки в одном направлении с отсчетами по одной нити. Если превышения в пролете более 0,1 его длины, нивелирование выполняется из середины.

Точность натяжения проволок, определение превышений концов промеров и вешения линий указаны в табл. 2.7.

Таблица 2.7

Допуски при измерении линий в полигонометрии

|

Наименование работ |

Предельные погрешности |

||

|

4-й класс |

1-й разряд |

2-й разряд |

|

|

Натяжение проволок, кг |

0,1 |

0,2 |

0,4 |

|

Вешение линий, см |

4 |

5 |

5 |

|

Определение превышений концов пролетов длиной 24 м, мм, при превышении: |

|||

|

до 1 м |

3 |

4 |

5 |

|

от 1 до 5 м |

2 |

3 |

4 |

До начала полевого сезона проволоки, предназначенные для измерения сторон полигонометрии, эталонируются на стационном компараторе.

2.4.6. В ходах полигонометрии 1-го и 2-го разрядов длина линий может быть определена короткобазисным параллактическим методом, звеньями, имеющими форму вытянутых ромбов или треугольников.

В качестве базиса используется инварная проволока длиной 24 м с закрепленными на ее концах визирными марками. Натяжение проволоки осуществляется с помощью гирь.

Длину проволоки определяют путем ее эталонирования на компараторе с точностью 0,16 мм.

Значение параллактических углов в полигонометрии 1-го разряда допускается не менее 8°, а 2-го разряда — не менее 4°.

Базисы располагаются перпендикулярно к измеряемой линии с ошибкой не более 2′. В противном случае измеряется угол между измеряемой линией и базисом с точностью 1′.

Расстояние от вершины параллактического звена до базиса длиной 24 м допускается 170 м в полигонометрии 1-го разряда и 340 м в полигонометрии 2-го разряда. При измерении линий большей длины следует пользоваться симметричным звеном в виде ромба с базисом в середине.

Измерение параллактических углов производится теодолитом Т2 или равноточным ему четырьмя приемами. Расхождения значений угла из разных приемов не должно превышать 3′. Средняя квадратическая погрешность угла, вычисленная по сходимости приемов, должна быть не более 1,5′.

Типы параллактических звеньев приведены в Приложении 9.

2.5. СЪЕМОЧНАЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЕТЬ

2.5.1. Съемочная геодезическая сеть (съемочное обоснование) развивается от пунктов опорной геодезической сети. Пункты съемочной сети определяют построением съемочных триангуляционных сетей, проложением теодолитных и мензульных ходов, прямыми, обратными и комбинированными засечками и другими способами.

2.5.2. Предельные погрешности положения пунктов съемочной сети относительно исходных пунктов не должны превышать 0,3 мм в масштабе плана.

2.5.3. Теодолитные ходы прокладываются на местности, удобной для линейных измерений (образец записи в журнале представлен в Приложении 8). Стороны теодолитных ходов измеряют в одном направлении светодальномерными насадками, оптическими дальномерами, тахеометрами Та5, дальномерами двойного изображения Д-2, ДН-8, ДНР-5, длиномерами типа АД или в прямом и обратном направлениях стальными 20-метровыми лентами и рулетками. Применяемые для измерений линий мерные приборы компарируют на полевом компараторе.

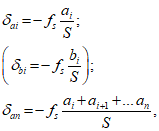

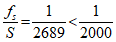

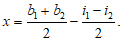

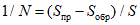

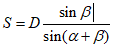

Относительная погрешность измерений, выполняемых в прямом и обратном направлениях

где S — измеренное расстояние.

Значения 1/N не должны превышать приведенных в табл. 2.8. В таблице приведены предельные длины ходов между исходными пунктами в зависимости от предельных относительных погрешностей ходов и масштабов съемок.

Таблица 2.8

Допустимые длины теодолитных ходов

между исходными пунктами, км

|

Масштаб |

1/N = 1/2000 |

1/N = 1/1000 |

Масштаб |

1/N = 1/2000 |

1/N = 1/1000 |

|

1:10000 |

10 |

5 |

1:2000 |

3,6 |

1,5 |

|

1:5000 |

6 |

3 |

1:1000 |

1,5 |

0,8 |

Предельная длина ходов между узловыми точками или между исходными пунктами и узловой точкой должна быть на 30% меньше указанных в таблице.

Наименьшая длина линий в ходах допускается 40 м, наибольшая — 300 м.

В результате измерения линий вводят поправки:

за компарирование мерного прибора и температуру, если эти поправки превышают 1:5000 длины линий;

за превышение, если угол наклона превышает 1,5°.

Углы в теодолитных ходах измеряются теодолитами не менее 30″ точности одним полным приемом с перестановкой лимба между приемами на 90°.

При измерении углов теодолитами с односторонним отсчетом по кругам (Т5, Т5К, 2Т5К) достаточно осуществить перевод трубки через зенит между полуприемами с последующей перестановкой лимба на 1 — 2°.

Колебания значений углов, полученных из двух полуприемов, не должны превышать 45″.

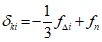

Угловые невязки в теодолитных ходах не должны превышать

Допускается проложение висячих теодолитных ходов, длина которых не должна превышать значений табл. 2.9.

Таблица 2.9

Протяженность висячих ходов

|

Масштаб съемки |

Допускаемая длина висячего хода, м |

Масштаб съемки |

Допускаемая длина висячего хода, м |

|

1:1000 |

200 |

1:5000 |

500 |

|

1:2000 |

300 |

1:10000 |

1000 |

Число сторон в висячих теодолитных ходах должно быть более трех.

2.5.4. Взамен теодолитных ходов на открытой местности могут прокладываться триангуляционные сети (микротриангуляции), опирающиеся на две исходные стороны.

В качестве исходных сторон могут быть использованы стороны триангуляции и полигонометрии 1-го и 2-го разрядов, а также специально измеренные стороны с относительной погрешностью не ниже 1:5000.

Между исходными сторонами или пунктами допускается построение не более 25 треугольников для съемки в масштабе 1:10000, 20 — 1:5000, 20 — 1:2000, 15 — в масштабе 1:1000.

Предельная длина цепочки треугольников или расстояние между исходными пунктами, на которые опирается система треугольников, не должна превышать длину теодолитного хода точностью 1/N = 1/2000 соответственно масштабу съемки (см. табл. 2.8).

Углы в треугольниках должны быть не менее 20°, а стороны не короче 150 м.

Измерение углов проводится теодолитами не менее 30-секундной точности двумя круговыми приемами с перестановкой лимба между приемами на 90°.

Расхождение приведенных к общему нулю одноименных направлений из разных приемов должно быть не более 45″.

Невязки в треугольниках не должны превышать 1,5′.

2.5.5. Определение точек прямой засечкой производится не менее чем с трех пунктов опорной сети, при этом углы между направлениями при определяемой точке не должны быть менее 30° и более 150°.

2.5.6. Определение точек обратной засечкой производится не менее чем по четырем исходным пунктам при условии, что определяемая точка не находится около окружности, проходящей через любые три исходных пункта.

2.5.7. Комбинированная засечка точки производится сочетанием прямых и обратных засечек с использованием не менее чем трех исходных пунктов.

2.6. СГУЩЕНИЕ СЪЕМОЧНОЙ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ СЕТИ

2.6.1. Сгущение съемочного обоснования разрешается производить проложением мензульных ходов, геометрической сети, а также определением отдельных точек прямой, обратной или комбинированной графической засечкой.

2.6.2. Сгущение съемочной сети может производиться проложением мензульных ходов, опирающихся на пункты съемочной сети. Максимальные значения длин ходов в зависимости от масштаба съемки приведены в табл. 2.10.

Таблица 2.10

Предельные максимальные значения элементов мензульных ходов

|

Масштаб съемки |

Длина хода, м |

Длина линии, м |

Число линий в ходе |

|

1:2000 |

500 |

200 |

4 |

|

1:5000 |

1000 |

250 |

5 |

|

1:10000 |

2000 |

350 |

7 |

При проложении висячих ходов их длины уменьшаются в два раза против приведенных в табл. 2.10.

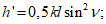

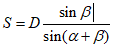

Линии в мензульных ходах измеряют по нитяному дальномеру в прямом и обратном направлении, расхождения результатов измерений не должны превышать 1/200 ее длины. Если угол наклона линии более 3°, вычисляют ее горизонтальное проложение

S = kl cos2 v, (2.2)

где k — коэффициент дальномера; l — отрезок рейки между дальномерными нитями; v — угол наклона к горизонту.

Относительная невязка в мензульном ходе не должна превышать 1:400 длины хода, а линейная — 0,8 мм на плане.

2.6.3. Геометрическая сеть треугольников, получаемых при мензульной съемке графическим построением, допускается в масштабе 1:5000 и 1:10000. Каждая точка при этом должна засекаться не менее чем с трех пунктов. Углы засечек в точке определения не должны выходить из пределов 30 — 150°, а все три прочерченные направления должны пересекаться в пределах графической точности, с треугольником погрешности со сторонами не более 0,4 мм.

Протяженность геометрической сети не должна превышать значений, указанных в табл. 2.10.

2.6.4. Прямая засечка выполняется не менее чем с трех пунктов съемочного обоснования. При ее выполнении мензулу устанавливают над исходной точкой и ориентируют на наиболее удаленный пункт, затем засекают намеченные точки, после чего проверяют ориентировку мензулы. На последующих точках работу выполняют в том же порядке.

2.6.5. Решение обратной засечки графическим путем может производиться по трем исходным пунктам, не лежащим на одной окружности с определяемым. Наиболее простым является способ Болотова (при помощи кальки).

В определяемой точке устанавливают мензулу с закрепленным поверх планшета листом кальки, на котором произвольно наносится определяемая точка Р. Из этой точки визируют и прочерчивают направления на твердые пункты А, В и С. После этого кальку открепляют и укладывают так, чтобы прочерченные линии проходили через соответствующие точки А, В и С на планшете. Определяемая точка Р перекалывается с кальки на планшет при совмещенном положении прочерченных линий. Затем планшет ориентируют по наиболее удаленной исходной точке и проверяют ориентирование по остальным.

Более надежным является решение обратной засечки по четырем исходным пунктам. Четвертый пункт в этом случае является контрольным.

2.7. КАМЕРАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА

2.7.1. Записи полевых геодезических измерений производят в соответствующих видам работ журналах установленной формы.

В каждом полевом журнале должны быть пронумерованы страницы, оформлен титульный лист, на котором указывается район работ, тип и номер инструмента, фамилия и должность исполнителя работ.

В журнал записывают дату и время производства работ, сведения о поверках инструментов, условия видимости.

Записи в журналах ведут простым карандашом, четким почерком, не допускающим двойного толкования цифр. Если записанные цифры плохо читаются или неправильно записаны, они зачеркиваются одной чертой так, чтобы зачеркнутые цифры легко читались, а правильная запись делается на новом месте.

По окончании наблюдений на станции производится полная обработка результатов наблюдений. Наблюдения, не удовлетворяющие установленным допускам, полностью повторяются.

Полевые журналы являются исходными документами. Подчистки в них каких-либо записей и ведение записей на черновиках категорически запрещаются.

На последнем листе полевого журнала начальник партии или исполнитель записывает, сколько листов пронумеровано и заполнено в настоящем журнале. Записи удостоверяются подписью.

2.7.2. Обработка результатов измерений содержит следующие виды работ:

составление схемы геодезических сетей;

проверку и обработку журналов угловых и линейных измерений;

составление сводок измеренных углов и направлений;

вычисление:

длин линий, измеренных светодальномерами или другими приборами;

неприступных расстояний;

угловых и линейных невязок;

координат геодезических пунктов.

Все вычисления производятся в «две руки» самостоятельно разными лицами.

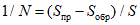

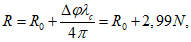

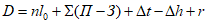

2.7.3. Обработка материалов по измерению базисов и сторон базисными приборами БП-2 и БП-3 производится по формуле:

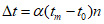

где n — число уложений проволоки; l0 — длина проволоки между нулями шкал при температуре компарирования; П, З — отсчет по передней и задней шкале проволоки соответственно; — поправка за температуру,

где — температурный коэффициент на 1° на всю длину проволоки; tm — средняя температура при измерении в одном направлении; t0 — температура компарирования проволок;

— поправка за приведение к горизонту пролетов (выбирается из Приложения 10); r — остаток, приведенный к горизонту и исправленный за температуру.

2.7.4. Измерение и вычисление базисов и сторон, измеренных светодальномерами, производится способами, соответствующими применяемому прибору. В полученный результат вводятся поправки за постоянную прибора, температуру и давление воздуха и за наклон линии.

2.7.5. Геодезические сети уравниваются упрощенными способами, т.е. раздельным уравниванием дирекционных углов, абсцисс и ординат. Примеры уравнивания наиболее распространенных сетей приведены в Приложениях 11, 12, 13, 14.

Способы вычисления координат пунктов, полученных прямой и обратной засечками, и вычисления неприступных расстояний приведены в Приложениях 15, 16, 17, 18.

3. ВЫСОТНОЕ ОБОСНОВАНИЕ

3.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1.1. Высотная опорная сеть на реках предназначена для использования в течение длительного времени и служит не только для периодических съемок, но и обеспечения различных гидрологических наблюдений и построения профиля свободной поверхности. Поэтому высотное обоснование обеспечивается нивелированием III и IV класса, которое прокладывается по реперам и точкам водной поверхности.

Класс нивелирования определяется уклонами водной поверхности (табл. 3.1).

Таблица 3.1

Определение класса нивелирования

|

Класс нивелирования |

Средний уклон реки |

Примечание |

|

III |

До 0,00006 |

До 6 см на 1 км |

|

IV |

Более 0,00006 |

Свыше 6 см на 1 км |

Для сгущения высотной сети применяется техническое и тригонометрическое нивелирование.

3.1.2. Создание высотного обоснования на озерах и водохранилищах допускается методом технического нивелирования.

3.1.3. Высотная опорная сеть при русловых изысканиях наряду с другими функциями служит для определения профиля свободной поверхности реки. Для этой цели нивелирные ходы, закрепленные постоянными знаками, прокладываются:

на реках шириной до 800 м по одному (ведущему) берегу с переходами на другой берег в местах перевала динамической оси потока;

на реках шириной более 800 м — по обоим берегам.

3.1.4. Каждый репер на перекате должен иметь отметку над проектным уровнем воды, установленным для данного участка водного пути по опорным гидрологическим постам. Кроме того, реперы по возможности должны иметь абсолютные отметки в общегосударственной системе высот или условные отметки, принятые для данного участка водного пути.

3.1.5. Как правило, не реже одного раза в навигацию обязательно проверяется состояние высотных реперов. Обнаруженные повреждения реперов должны быть исправлены. В случае невозможности исправления повреждений должен быть установлен новый репер, который привязывается к ближайшему исправному реперу или задается его отметка по результатам однодневной связки уровней.

Отметка, имеющаяся в каталоге и паспорте переката, исправляется по новой нивелировке и в примечании указывается причина изменения отметки репера.

3.2. РЕКОГНОСЦИРОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПУНКТОВ

3.2.1. При рекогносцировке пунктов высотного обоснования выбираются места установки реперов и намечаются наиболее удобные для нивелирования направления ходов. Реперы следует устанавливать в местах их наилучшей сохранности.

3.2.2. Если расположение пунктов планового обоснования не удовлетворяет требованиям расположения высотных реперов, реперы высотного обоснования устанавливаются особо и привязываются к плановому обоснованию.

3.2.3. При необходимости сгущения высотной опорной сети дополнительно к постоянным реперам в нужных местах устанавливают временные реперы и связывают их нивелировкой с ближайшими постоянными реперами.

3.2.4. Ходы нивелирования III и IV классов не реже чем через 5 км закрепляются грунтовыми, скальными или стенными знаками.

3.2.5. На водных путях, на которых систематически производятся путевые работы, сеть высотных реперов создается на всех затруднительных участках. На несложных участках устанавливают по два репера — один в верхней и другой в нижней части переката, на сложных — три репера и более. На перекатах шириной более 300 м реперы устанавливают на обоих берегах реки.

3.2.6. Основным требованием к постоянным знакам закрепления нивелирных сетей является их долговременная сохранность и надежная устойчивость по высоте. Поэтому типы грунтовых реперов и глубина их заложения зависят от глубины промерзания грунта в зонах сезонного промерзания, глубины протаивания грунта в районах вечной мерзлоты и других особенностей района работ.

3.2.7. В районе расположения реперов в прибрежной части русла не должно быть местного подпора воды, создаваемого выправительными сооружениями, береговыми выступами или иными причинами.

Лучшим местом для установки грунтовых реперов являются высокие незатопляемые берега, не подверженные разрушению и размыву.

Для закладки стенных реперов используют фундаменты каменных зданий, портовые сооружения, устои шлюзов, плотин, мостов и скальные выступы.

Вид, размеры и правила установки реперов те же, что и для знаков планового обоснования (Приложение 3).

3.2.8. По результатам рекогносцировки составляется схема высотного обоснования. На схеме условными знаками указывают исходные, постоянные и временные пункты, направления проектируемых ходов, выписывают номера всех пунктов.

3.3. ТРЕБОВАНИЯ К НИВЕЛИРОВАНИЮ

3.3.1. При выполнении нивелирования III и IV классов требования к инструментам и методике выполнения работ должны соответствовать Инструкции по нивелированию I, II, III и IV классов (М., «Недра», 1974). Основные параметры ходов III, IV класса и технического нивелирования приведены в табл. 3.2.

Таблица 3.2

Основные параметры нивелирных ходов

|

Показатели |

Нивелирование |

||

|

III класса |

IV класса |

техническое |

|

|

Нормальная длина визирного луча, м |

75 |

100 |

120 |

|

Неравенство расстояний на станции, м |

2 |

5 |

10 |

|

Неравенство расстояний в секции, м |

5 |

10 |

50 |

|

Высота луча над поверхностью земли, м |

0,3 |

0,2 |

0,2 |

|

Увеличение зрительной трубы не менее, крат |

30 |

25 |

20 |

|

Цена деления цилиндрического контактного уровня на 2 мм не более, с |

30 |

30 |

45 |

|

Предел работы компенсатора, мин |

+/- 10 |

+/- 15 |

+/- 15 |

|

Рейки |

Цельные деревянные шашечные |

Складные шашечные |

|

|

Длина рейки, мм |

3000 |

3000 |

3000 и 4000 |

|

Допустимые отклонения от номинала метрового деления, мм |

+/- 0,5 |

+/- 1,0 |

+/- 1,0 |

|

Средняя квадратическая погрешность, мм: |

|||

|

определения превышения на станции |

+/- 1,5 |

+/- 3,0 |

+/- 6,0 |

|

на 1 км хода |

+/- 4,0 |

+/- 10,0 |

+/- 20,0 |

|

Допустимая невязка ходов и полигонов, мм |

|

|

|

|

Предельная длина хода, полигона, км |

150 |

50 |

10 |

3.3.2. Висячие ходы технического нивелирования допускается в порядке исключения прокладывать в прямом и обратном направлении.

3.3.3. При нивелировании IV класса длина визирного луча может быть увеличена до 150 м при условии, что увеличение трубы составляет не менее 30х.

В техническом нивелировании длина визирного луча увеличивается до 200 м, если увеличение трубы не менее 25х.

3.3.4. Основные поверки нивелира выполняются ежедневно перед началом работ.

3.4. НИВЕЛИРОВАНИЕ III И IV КЛАССОВ, ТЕХНИЧЕСКОЕ

НИВЕЛИРОВАНИЕ И ВЫСОТНО-ДАЛЬНОМЕРНЫЕ ХОДЫ

3.4.1. Если нивелирование III класса является самостоятельной сетью, то она строится в виде систем замкнутых полигонов. Нивелирные ходы в этом случае прокладываются в прямом и обратном направлениях. Переход от прямого к обратному направлению производится на постоянных знаках, при этом рейки меняются местами.

Нивелирные ходы III класса, опирающиеся на исходные пункты высших классов, прокладываются в одном направлении.

Рейки устанавливают на костыли или башмаки, под которыми предварительно удаляется дерн. В момент взятия отсчета рейку устанавливают по уровню в вертикальное положение.

При использовании нивелиров с плоскопараллельными пластинами и инварными рейками применяют способ «совмещения». Нивелирами, не имеющими плоскопараллельных пластин, работу выполняют способом «средней нити».

Отсчеты по дальномерным нитям при выводе среднего превышения на станции не учитывают, а используют их только для контроля превышений.

Результаты наблюдений записывают в журнал установленной формы (Приложение 19). Прежде чем снять инструмент, на станции производят все контрольные вычисления в журнале.

Если среднее контрольное превышение отличается от превышения по средним нитям черных сторон реек не более чем на 3 мм, а неравенство плеч и высота визирного луча над поверхностью земли не превышает допусков, приведенных в табл. 3.2, работа продолжается. В противном случае наблюдения на станции следует повторить, устранив нарушения.

3.4.2. Нивелирование IV класса выполняется с соблюдением требований табл. 3.2. Наблюдения по черным сторонам реек производят по средней и одной из дальномерных нитей. Разность превышений, полученных по черным и красным сторонам реек, не должна превышать +/- 5 мм. Записи ведут в журнале установленной формы (Приложение 20). Все контрольные вычисления должны быть выполнены прежде чем нивелир снят со станции.

3.4.3. Техническое нивелирование выполняется с соблюдением требований табл. 3.2. Отсчеты по дальномерному штриху не выполняются. Расстояния до реек определяют по нитяному дальномеру или шагами. Порядок работы на станции и контрольные вычисления аналогичны IV классу нивелирования. При взятии отсчета разрешается качать рейку. Образец записи в журнале приведен в Приложении 21.

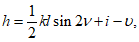

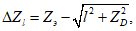

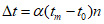

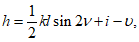

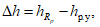

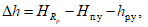

3.4.4. При проложении мензульных и теодолитно-дальномерных ходов высоты точек определяют тригонометрическим нивелированием. Превышение между точками

где k — коэффициент дальномера; l — отрезок рейки между дальномерными нитями; v — угол наклона линии к горизонту; i — высота инструмента; — высота визирования.

Высотные теодолитно-дальномерные ходы прокладывают с установкой инструмента на каждой точке.

Измерение вертикального угла производится одним полным приемом.

Визировать на рейку желательно с наведением средней нити на деление, кратное 1 м, или на высоту инструмента. Все измерения выполняют как на переднюю, так и на заднюю точки. Прямое и обратное превышение вычисляют соответственно по расстояниям, определенным вперед и обратно по ходу. Расхождение превышений, полученных из прямых и обратных наблюдений, не должно быть более 0,04S м (S — длина линии в сотнях метров).

Результаты измерений заносят в журнал (Приложение 22).

3.5. НИВЕЛИРОВАНИЕ ЧЕРЕЗ ВОДНЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ

3.5.1. При передаче отметки с берега на берег необходимо закрепить пункты нивелирования на обоих берегах.

Места для установки нивелира и реек должны быть твердыми.

Условия прохождения визирного луча на переднюю и заднюю рейки должны быть однообразными в топографическом отношении.

Инструменты и рейки должны быть выверенными.

Для передачи высот выбираются наиболее узкие места реки, используются острова, мели и т.п.

Рекомендуется проводить нивелирование при пасмурной погоде при отсутствии резких колебаний температуры воздуха.

3.5.2. Нивелирование III и IV классов через препятствие шириной до 200 м выполняется по обычной методике двумя приемами. Между приемами высота инструмента изменяется на 3 — 5 см. Расхождение превышений из приемов допускается 4 мм при нивелировании III класса и 7 мм — для IV класса.

3.5.3. При ширине препятствия 200 — 400 м нивелирование выполняется с применением щитков с белыми штрихами способом «подвижной марки», одним сдвоенным приемом.

3.5.4. Через препятствия шириной более 400 м нивелирование III и IV классов выполняется методами и инструментами, предусмотренными для нивелирования II класса.

3.5.5. Передачу высот через препятствие шириной 200 — 400 м при нивелировании IV класса и техническом нивелировании можно производить по горизонтам воды. Для этого выбирается прямолинейный участок реки со спокойным течением. Вблизи уреза на обоих берегах выкапывают сообщающиеся с рекой отводные каналы Г-образной формы и одновременно забивают в них колья так, чтобы их верхние срезы были точно совмещены с уровнем воды. Колья связывают нивелированием с репером соответствующего берега. Нивелирование по уровню воды повторяют дважды в тихую и безветренную погоду. Расхождение между приемами допускается не более чем мм.

3.5.6. В исключительных случаях передача высот через водные препятствия производится по льду с соблюдением методики соответствующего класса нивелирования.

Нивелирование по льду выполняют по деревянным кольям, вмороженным в лед для установки реек и каждой ножки штатива. В торцы кольев, предназначенных для реек, забиваются гвозди. Нивелирование производят дважды, в прямом и обратном направлении. Расхождения между значениями превышений между реперами не должны превышать допусков, установленных для соответствующего класса нивелирования.

При нивелировании через водоемы, где наблюдается изменение положения поверхности льда, производят наблюдения за ее колебаниями. Для этого с помощью нивелира, установленного на берегу, производят через каждые 10 — 15 мин отсчеты по рейке, установленной на расстоянии 60 — 80 м от берега на вмороженной в лед столб.

3.6. ПРИВЯЗКА К РЕПЕРАМ И НИВЕЛИРОВАНИЕ УРОВЕННЫХ ПОСТОВ

3.6.1. Все находящиеся вблизи от нивелирных ходов стенные или грунтовые реперы, пункты триангуляции и полигонометрии, а также другие знаки должны быть включены в ход как связующие точки нивелирования.

В случае привязки висячим ходом нивелирование выполняется в прямом и обратном направлениях.

При привязке к грунтовым реперам рейку устанавливают на головку репера. Если в качестве репера использован подручный материал (труба, рельс и т.п.), рейку устанавливают на самую высокую точку.

Отсчеты по рейке, установленной на репер, производят по методике для соответствующего класса нивелирования.

3.6.2. Расположенные в районе работ постоянные и временные гидрологические посты всех ведомств должны быть включены в ходы высотного обоснования.

Нивелирование постовых устройств (свай, реек) производится в прямом и обратном направлениях с привязкой к постоянным знакам нивелирования. Одновременно с нивелированием постовых устройств нивелированием определяют уровень водной поверхности с указанием даты и времени, а также снимают показания уровня воды по рейке или сваям поста с точностью 1 см.

Привязка постовых устройств к реперу поста и связь репера поста с постоянными знаками нивелирования осуществляется нивелированием IV класса.

3.7. КАМЕРАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА

3.7.1. По окончании полевых работ производится проверка записей в полевых журналах и выполняется постраничный контроль.

3.7.2. После проверки полевых журналов составляется ведомость превышений, в которую включаются все постоянные и временные пункты в ходах нивелирования III и IV классов и все пункты в ходах технического нивелирования (Приложение 23).

В ведомостях превышений вычисляются невязки в нивелирных ходах и производится их уравнивание.

3.7.3. После уравнивания нивелирных ходов составляется Каталог высот марок и реперов (Приложение 24). В каталог включаются все постоянные знаки, а также надежные по закреплению временные реперы. Кроме того, в каталог помещают высоты реперов, послуживших исходными для уравнивания ходов нивелирования на данном участке.

3.7.4. К каталогу прилагаются: схема расположения нивелирных ходов; пояснения к каталогу, в которых указывается качественная характеристика ходов нивелирования, организация, выполнявшая работы, материал, из которого изготовлены реперы, год выполнения работ и другие сведения.

3.7.5. В результате выполнения полевых и камеральных работ по высотному обоснованию представляются следующие материалы:

выписка высот исходных реперов с указанием источника, класса нивелирования, типа знаков;

схема нивелирных ходов;

журналы нивелирования;

ведомость вычисления превышений и высот марок и реперов;

каталог высот пунктов нивелирования.

4. ПРОЕКТНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ И ОДНОДНЕВНАЯ СВЯЗКА УРОВНЕЙ

4.1. ПРОЕКТНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ

За проектный уровень воды на внутренних водных путях принимается низкий уровень с заданной обеспеченностью. От проектного уровня на каждом конкретном участке пути должны быть обеспечены заданные (гарантированные) глубины судового хода. Для каждого судоходного плеса один из гидрологических постов Госкомгидромета с многолетним периодом действия принимают за опорный пост плеса. Для каждого опорного поста судоходного плеса Программой гарантированных габаритов судовых ходов на водных путях, эксплуатируемых МРФ РСФСР, устанавливаются проектные уровни воды (над нулем графика гидрологического поста и в абсолютных отметках).

Проектный уровень воды является исходным для составления технической документации русловых съемок, гидрологических и русловых исследований, выполняемых с целью проектирования и производства путевых работ.

Все измеренные глубины для планов отдельных участков и карт водных путей приводят к проектному уровню. На планах отдельных участков и картах водных путей дают превышение берегов, бровок, островов, осередков, сухих побочней и т.д. над проектным уровнем.

На шлюзованных участках рек и каналов за проектный уровень принимается нормальный подпорный уровень. На водохранилищах при обработке материалов изысканий для путевых работ — минимальный уровень навигационной сработки (УНС), а для составления карт внутренних водных путей — нормальный подпорный уровень наполнения водохранилища.

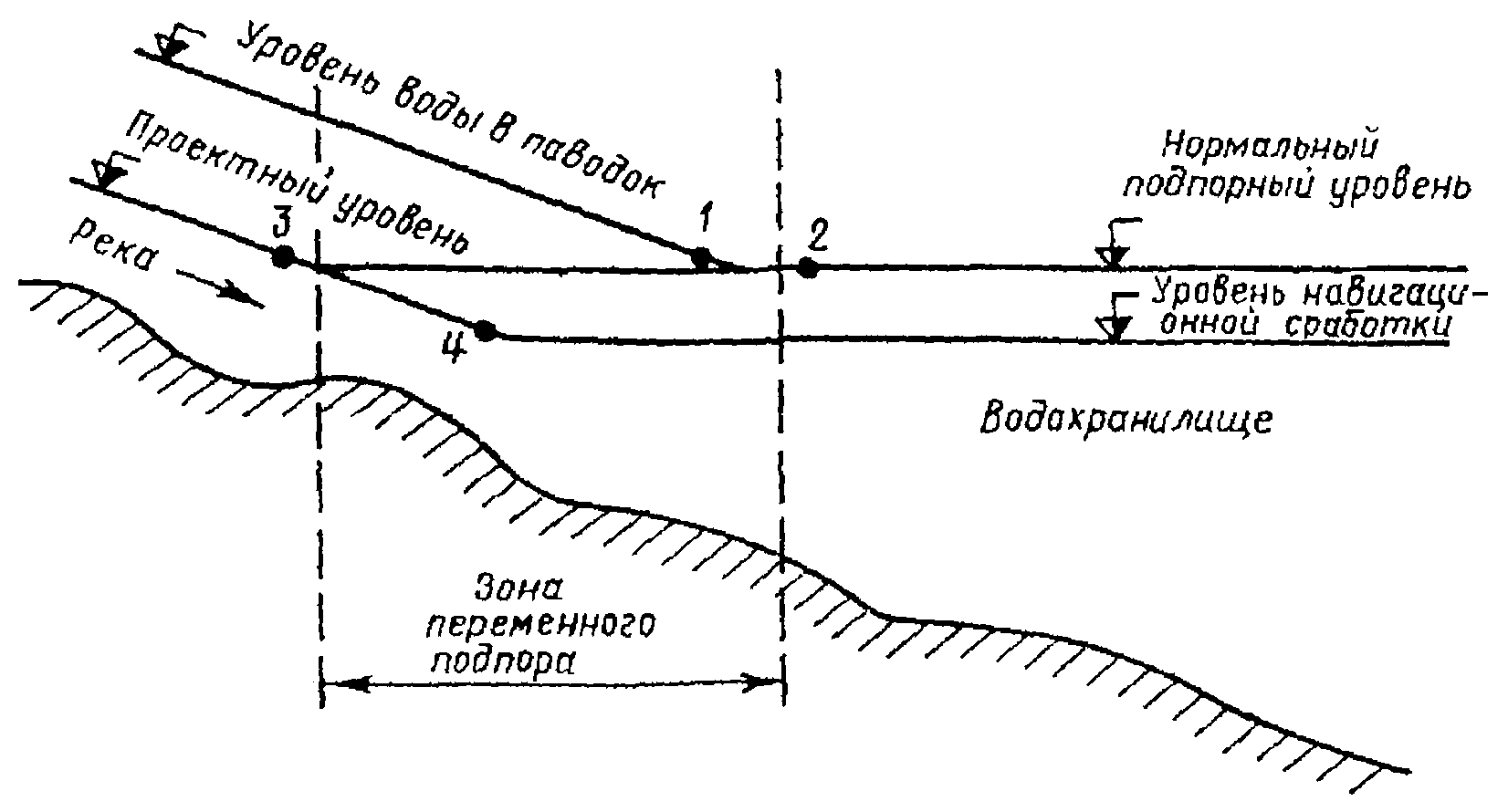

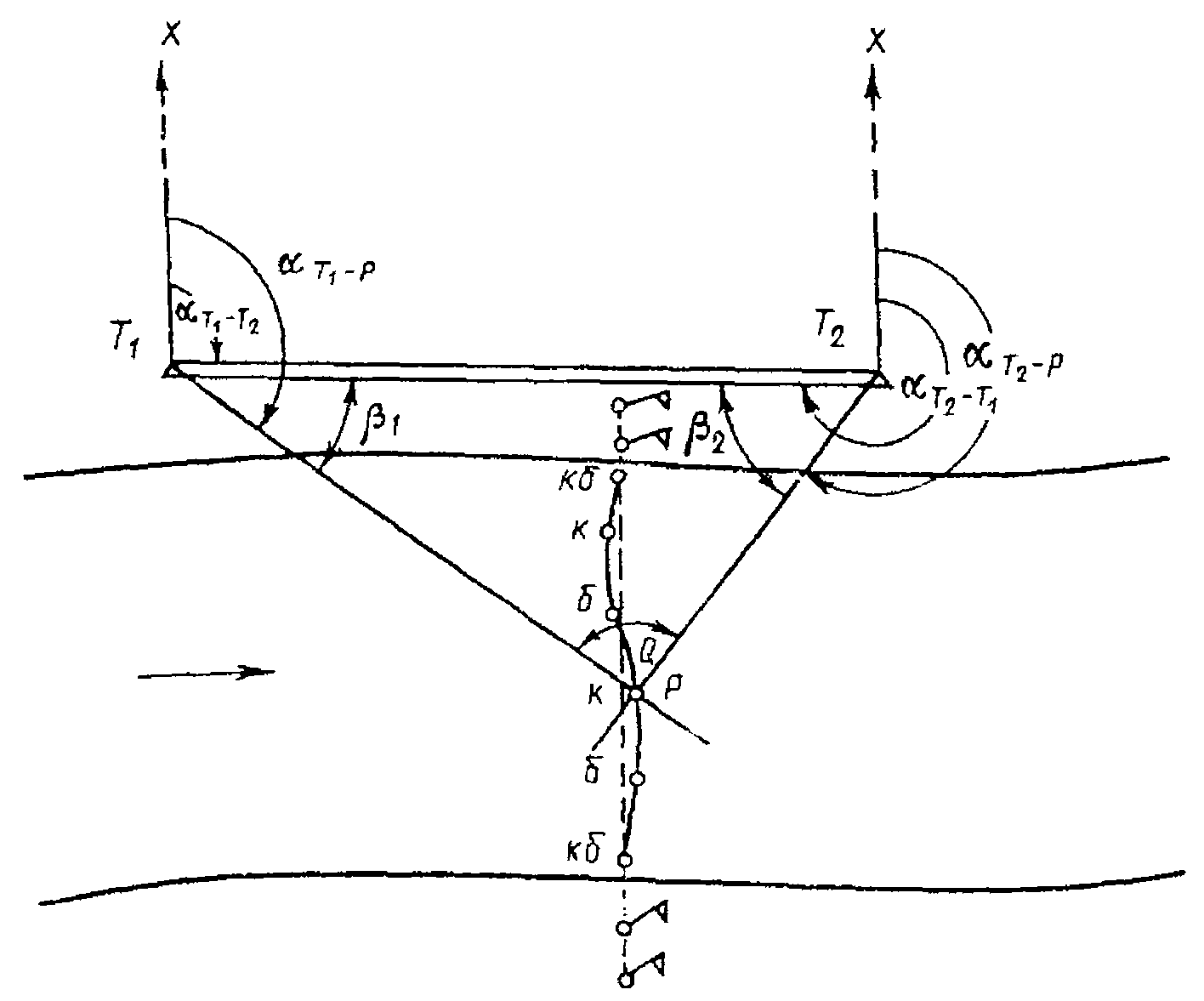

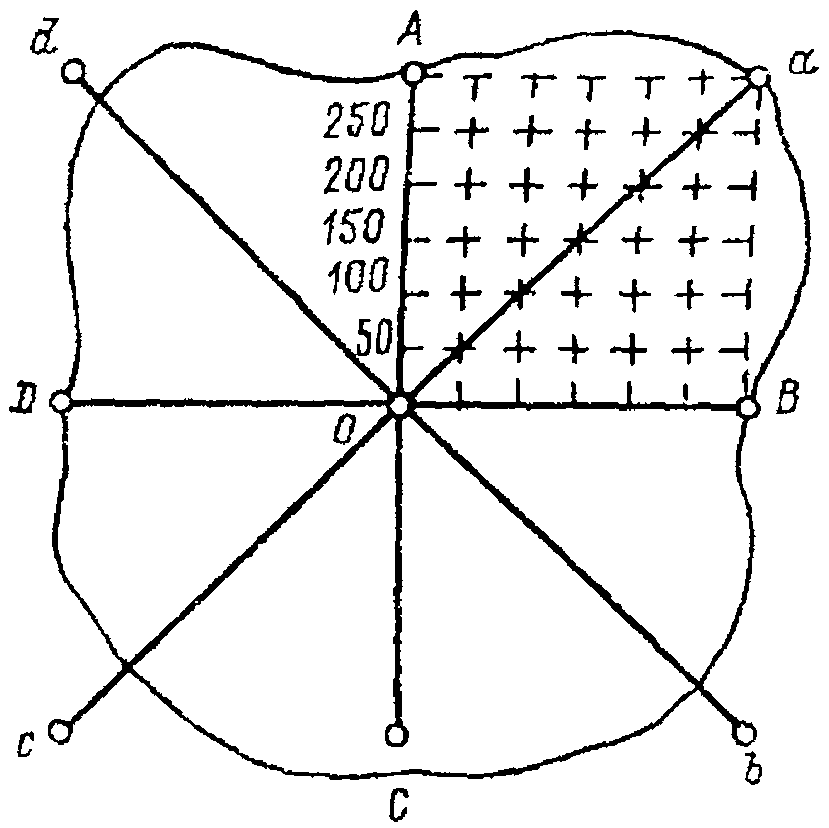

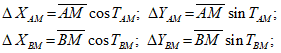

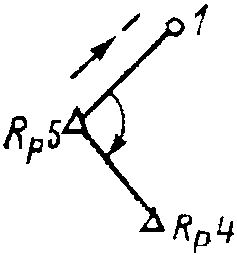

В зоне переменного подпора водохранилища принимается проектный уровень реки до участка, где отметка проектного уровня реки совпадает с отметкой уровня навигационной сработки (точка 4 на рис. 1).

За проектный уровень в нижнем бьефе гидроэлектростанций в зоне влияния суточного регулирования принимается минимальный из наинизших суточных уровней, зарегистрированных на уровенных постах.

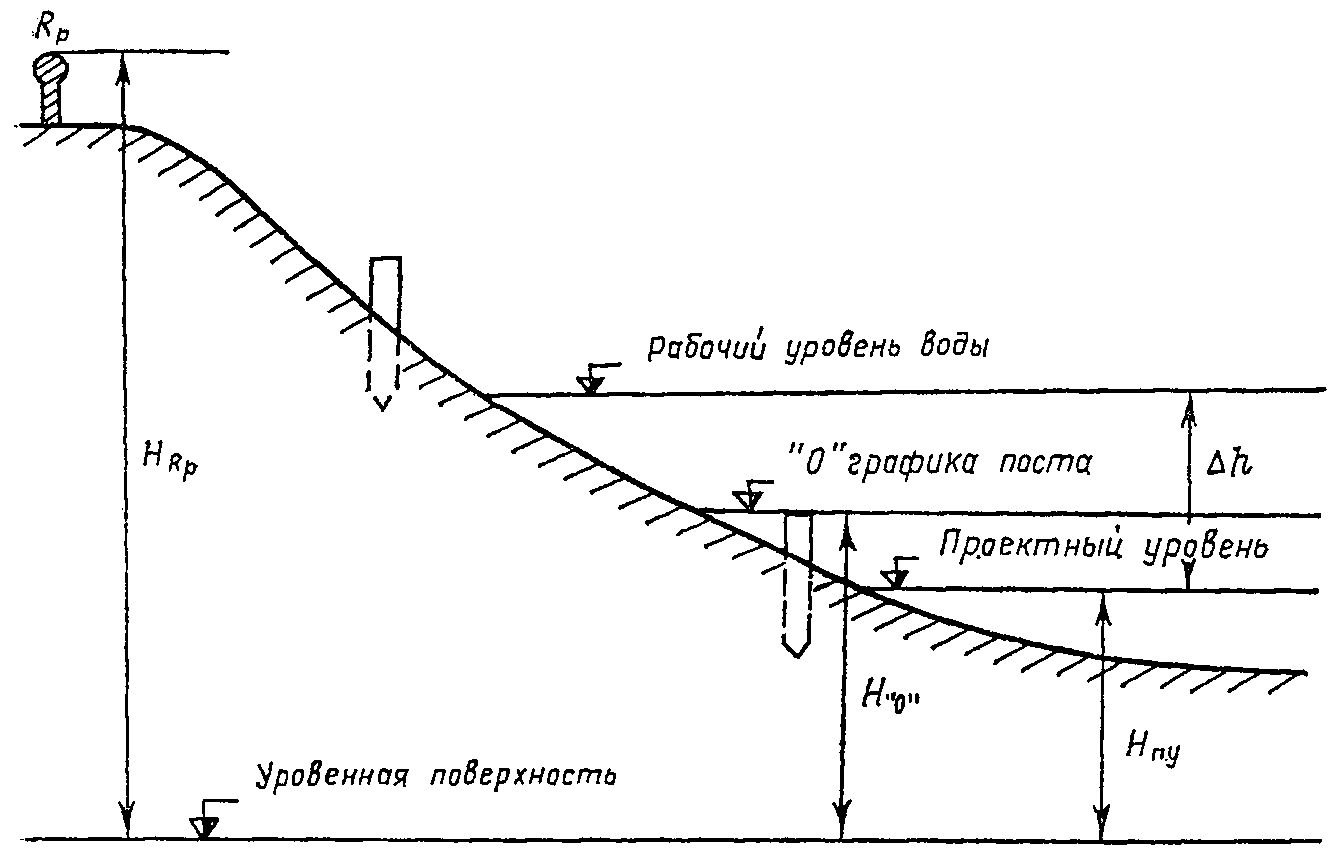

Рис. 1. Зона переменного подпора водохранилища:

1,2 — условная граница выклинивания подпора

в паводок; 3, 4 — то же, в межень

На реках, где проектный уровень и гарантированные глубины не установлены, материалы русловых исследований и изысканий приводятся к уровню воды, имеющему многолетнюю обеспеченность 85%.

Для составления карт водных путей и планов отдельных перекатов, используемых для судоходства только в период паводка, за проектный принимается уровень прекращения судоходства на данном участке реки.

4.2. ПРОИЗВОДСТВО ОДНОДНЕВНОЙ СВЯЗКИ УРОВНЕЙ ВОДЫ

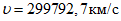

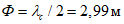

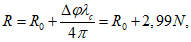

Положение мгновенной уровенной поверхности реки может быть определено методом однодневной связки уровней. Определение положения мгновенной уровенной поверхности реки позволяет провести передачу проектного уровня с опорных гидрологических постов в пункты, которые расположены у реперов высотного обоснования.

Однодневная связка выполняется в период наиболее устойчивого стояния уровней воды, близких к проектному, но не превышающих его более чем на 0,8 м.

Перед выполнением однодневной связки производятся следующие работы:

рекогносцировка участка реки, на котором намечено выполнение связки;

определение мест забивки и числа урезовых кольев;

заготовка урезовых кольев длиной 0,7 — 1 м и толщиной 0,05 — 0,1 м;

составление схемы организации работ с учетом имеющего состава людей и наличия плавучих средств.

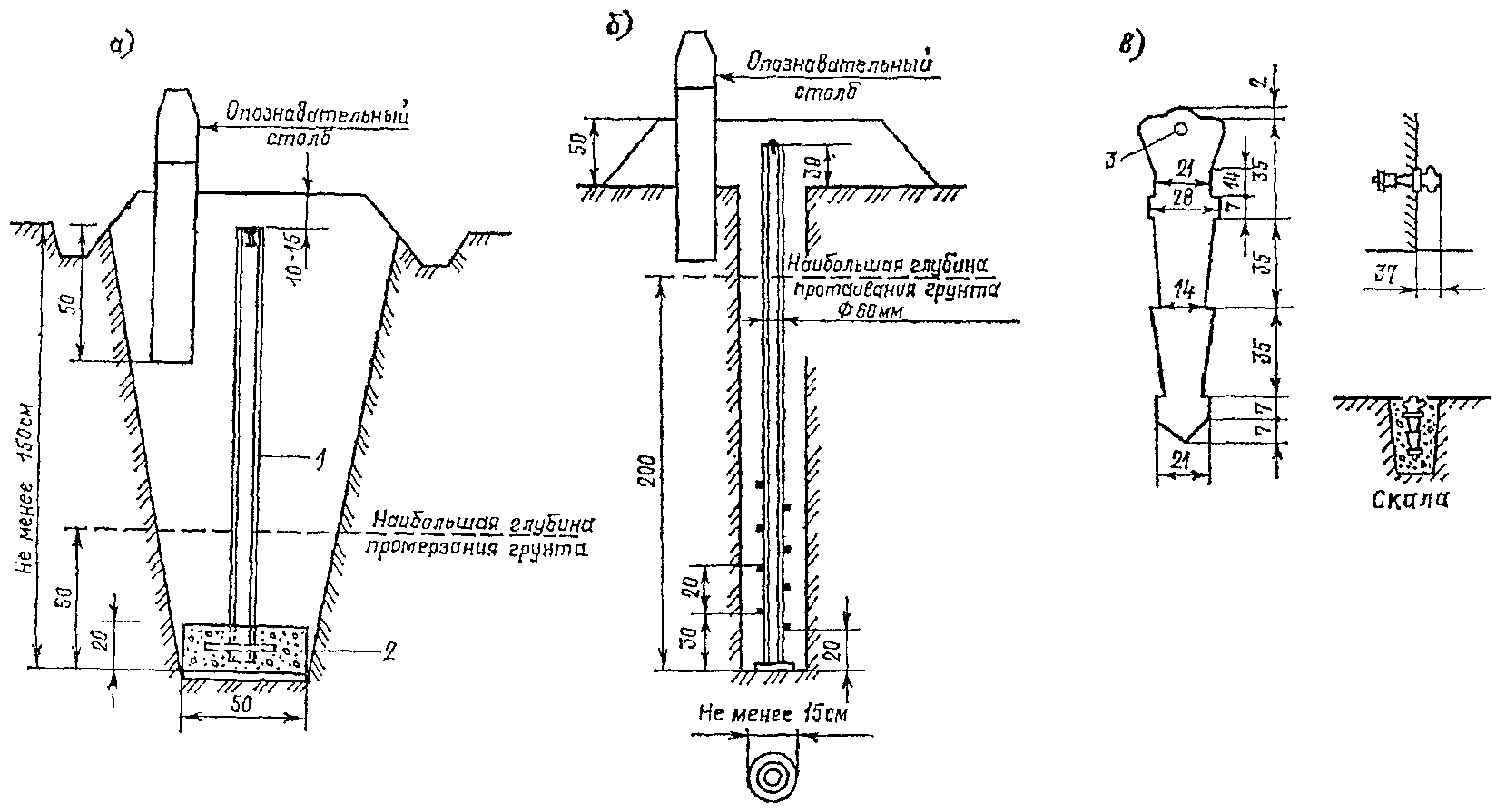

Урезовые колья должны располагаться против реперов с точностью до 15 м по поперечному створу.

Нельзя забивать колья в затонских частях, выбоинах верхних плесовых лощин, побочневых протоках и заводях, а также там, где возможно засасывание или выпучивание кола. В разветвленных руслах урезовые колья забивают по судоходному рукаву.

Минимально допустимое время забивки урезовых кольев определяется в зависимости от суточных колебаний уровней воды: при колебаниях не более 3 см/сут — 20 ч; до 5 см/сут — 10 ч; до 10 см/сут — 2 ч.

В каждом пункте определения проектного уровня воды одновременно забивают два кола на расстоянии до 5 м друг от друга. Колья забивают вертикально срезом точно в уровень с поверхностью воды, при этом необходимо следить, чтобы верхний срез не был поврежден.

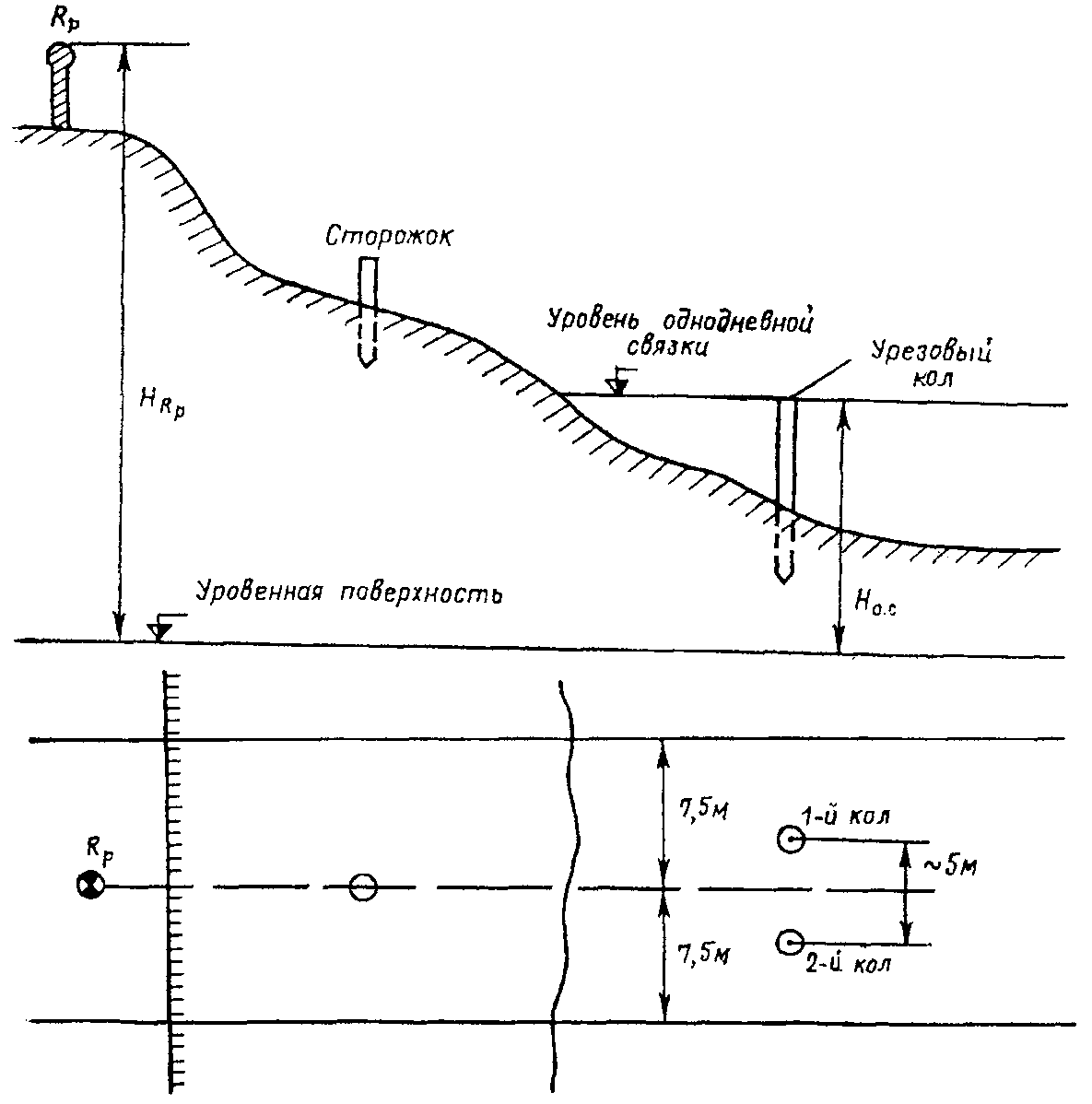

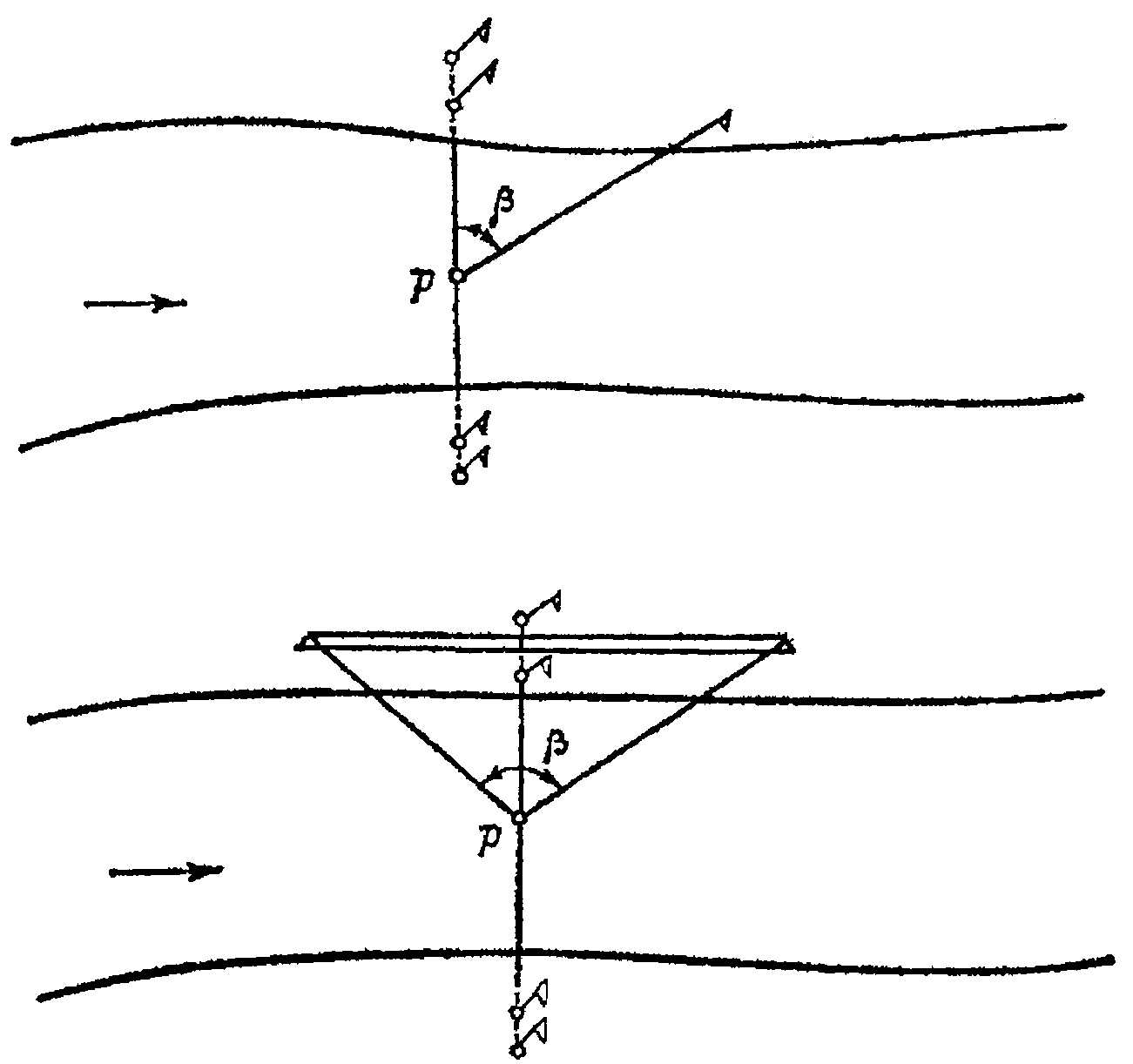

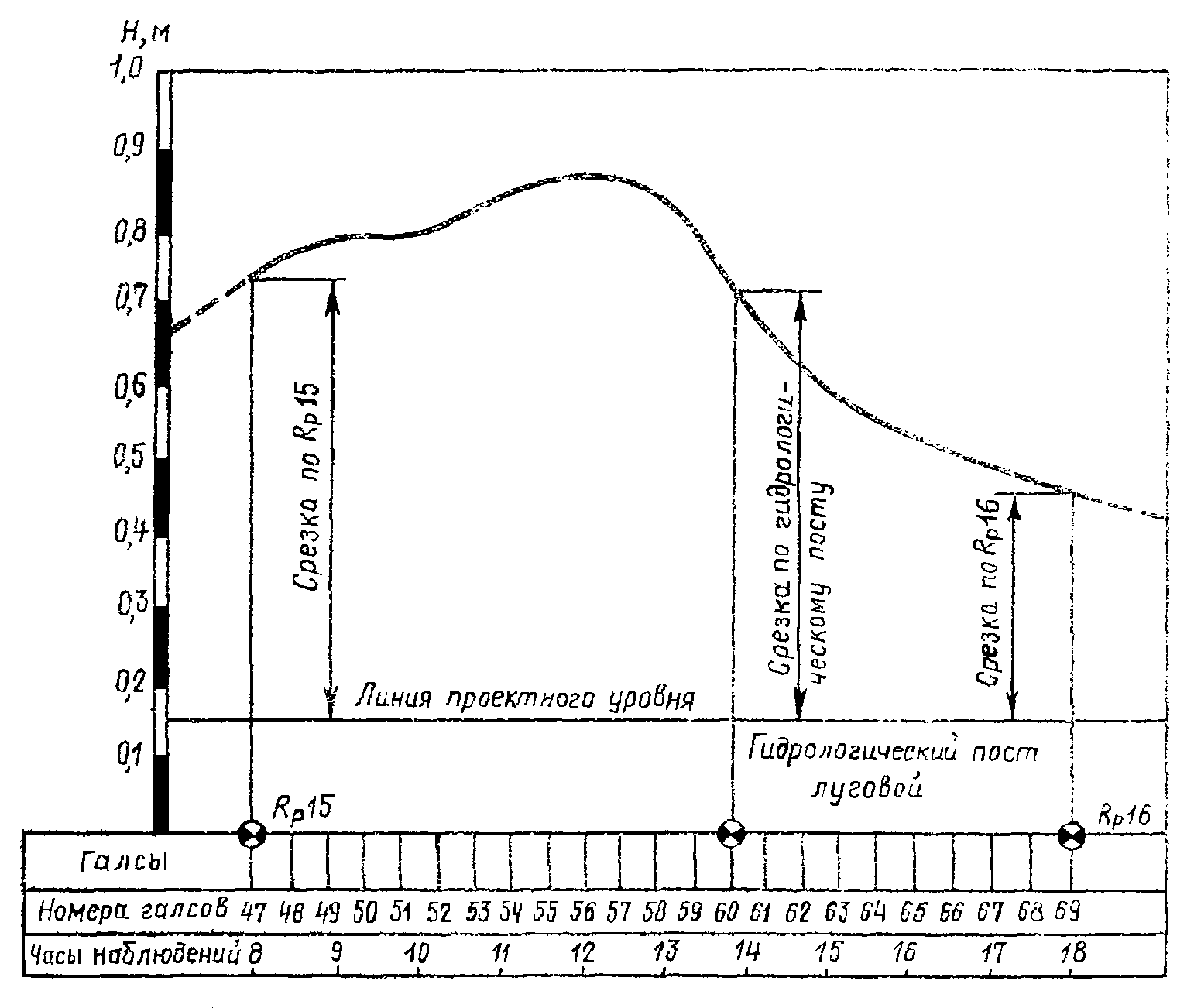

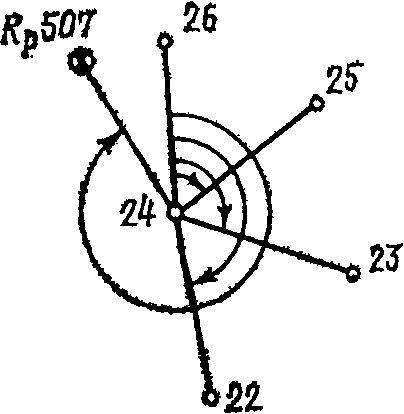

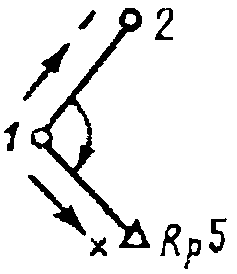

На берегу недалеко от урезовых кольев забивают сторожок и записывают на нем номер репера, к которому относятся данные урезовые колья (рис. 2).

Рис. 2. Расположение урезовых кольев

Для участка реки, на котором проводится однодневная связка уровней, составляют ведомость забивки урезовых кольев с указанием реперов и соответствующих им урезовых кольев и время забивки каждого кола с точностью до 5 мин.

В период проведения однодневной связки, включая два дня до нее и два дня после, на опорных уровенных постах и всех действующих промежуточных постоянных уровенных постах проводятся регулярные четырехразовые (в 8; 12; 16; 20 ч) водомерные наблюдения.

Все урезовые колья привязывают к соответствующим реперам нивелированием IV класса в прямом и обратном направлении. В каждом пункте нивелируют основной и контрольный колья.

Нивелирование урезовых кольев должно быть выполнено не позже 2 — 3 дней после их забивки.

Допустимое расхождение между прямым и обратным ходом не должно превышать мм, где n — число станций по обоим ходам.

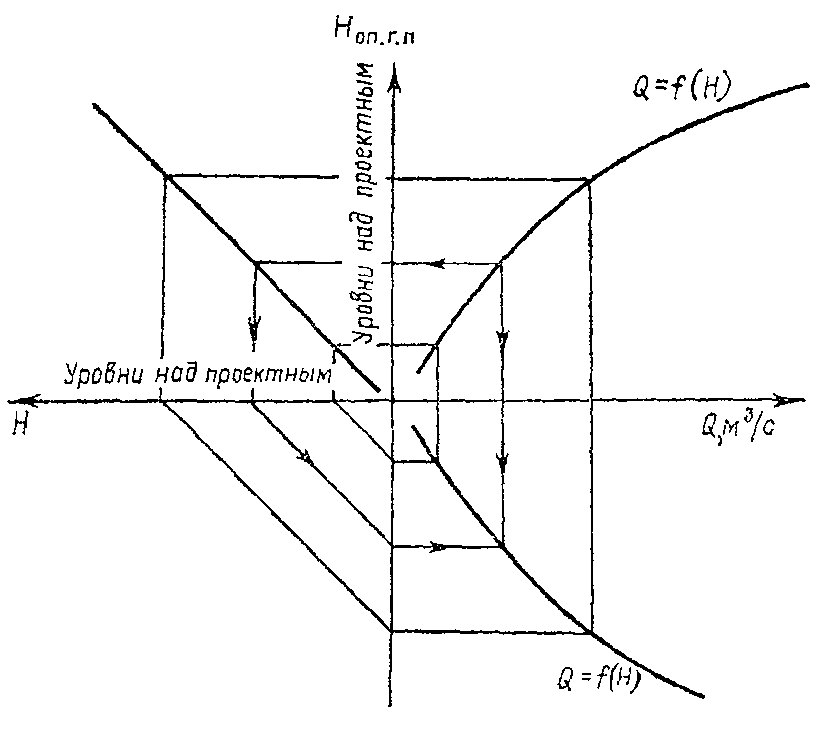

4.3. ВЫЧИСЛЕНИЕ ПРОЕКТНОГО УРОВНЯ

ВОДЫ И ВЫСОТЫ РЕПЕРОВ НАД НИМ

Полевые журналы нивелирования урезовых кольев однодневной связки уровней воды обрабатываются в соответствии с требованиями раздела 3.

На основании имеющихся плановых материалов составляют схему расположения уровенных постов, реперов и урезовых кольев.

Превышение реперов относительно проектного уровня воды по однодневной связке выписывают в ведомости (Приложение 25).

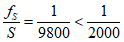

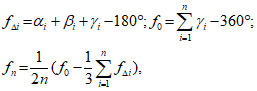

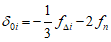

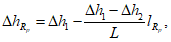

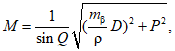

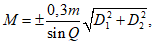

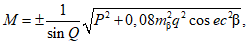

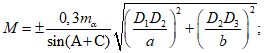

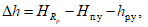

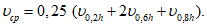

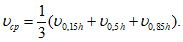

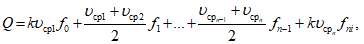

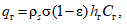

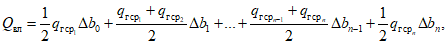

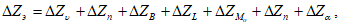

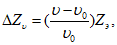

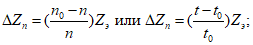

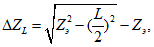

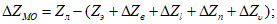

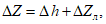

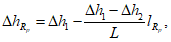

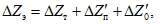

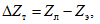

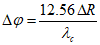

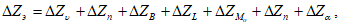

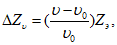

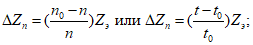

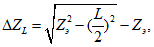

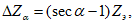

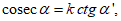

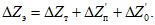

Срезка у реперов

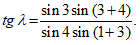

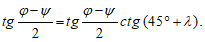

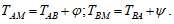

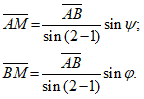

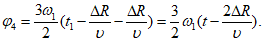

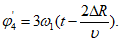

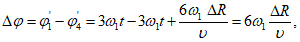

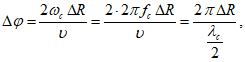

где ;

;

— срезка у реперов, верхнего и нижнего опорных гидрологических постов соответственно; L — расстояние между опорными гидрологическими постами;

— расстояние от верхнего опорного поста до репера.

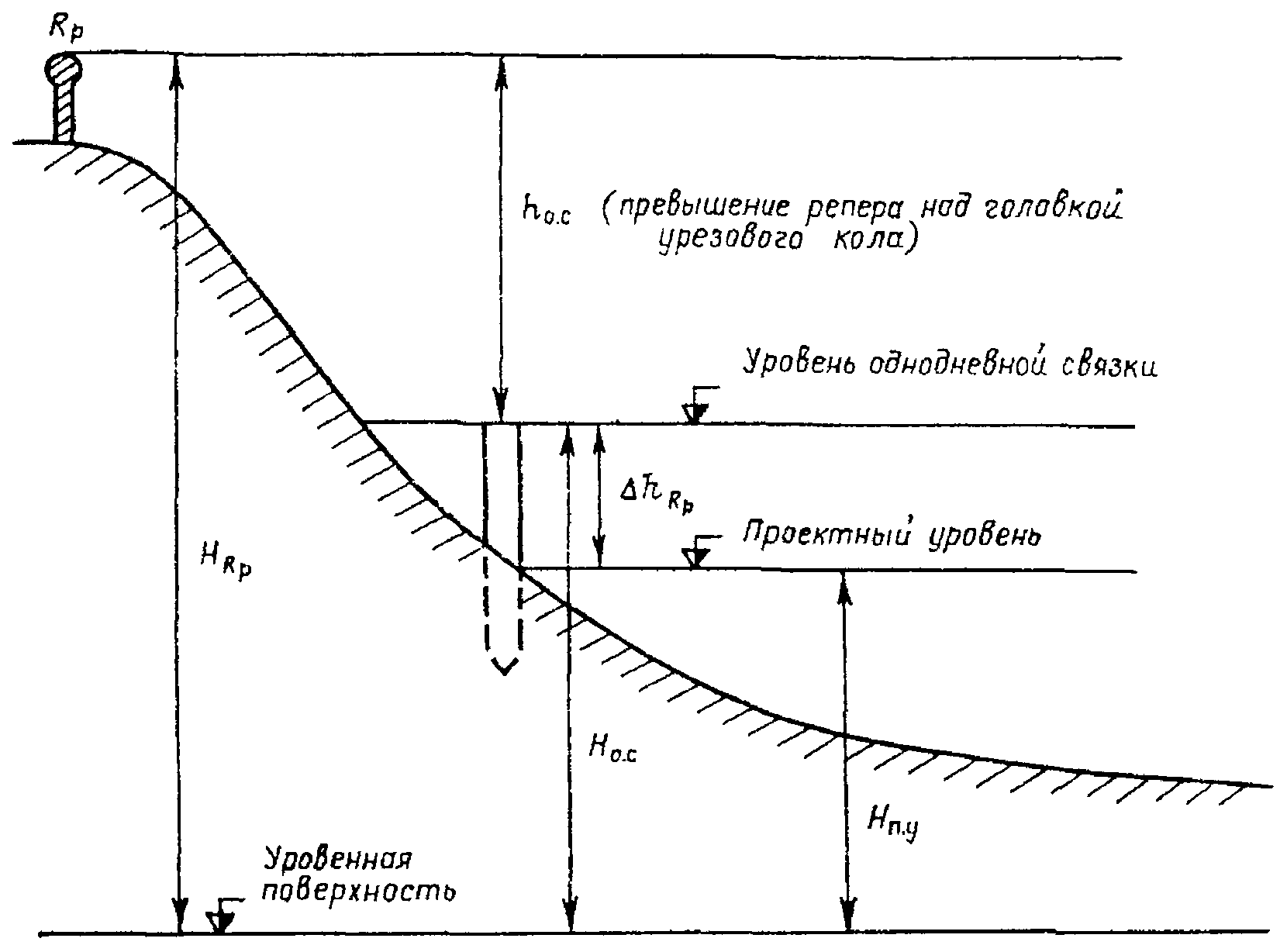

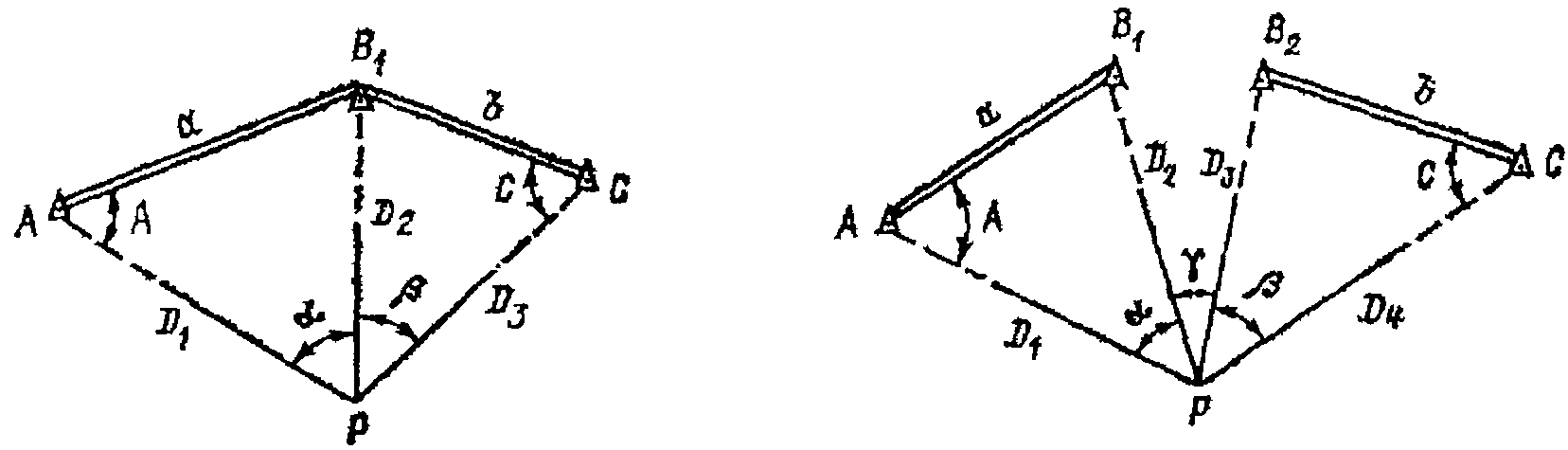

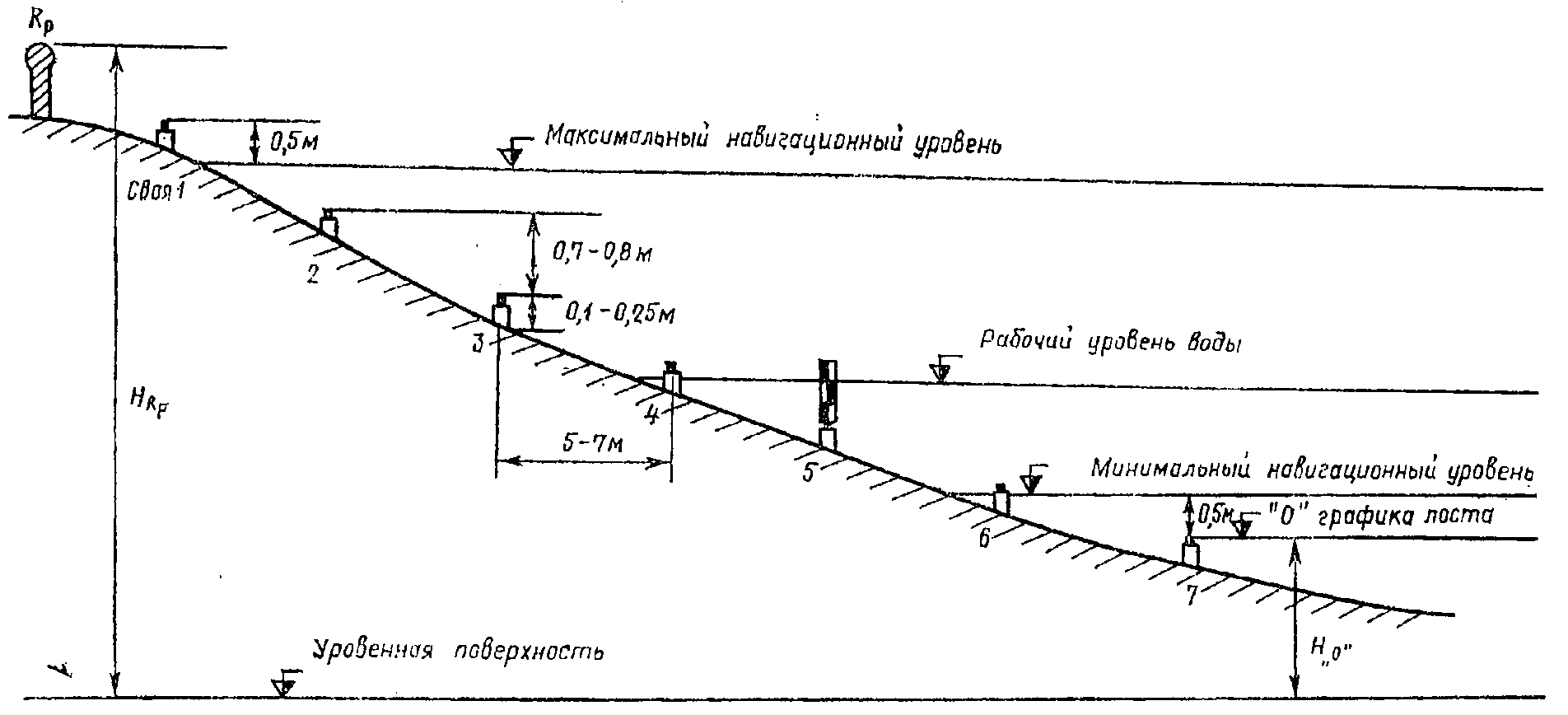

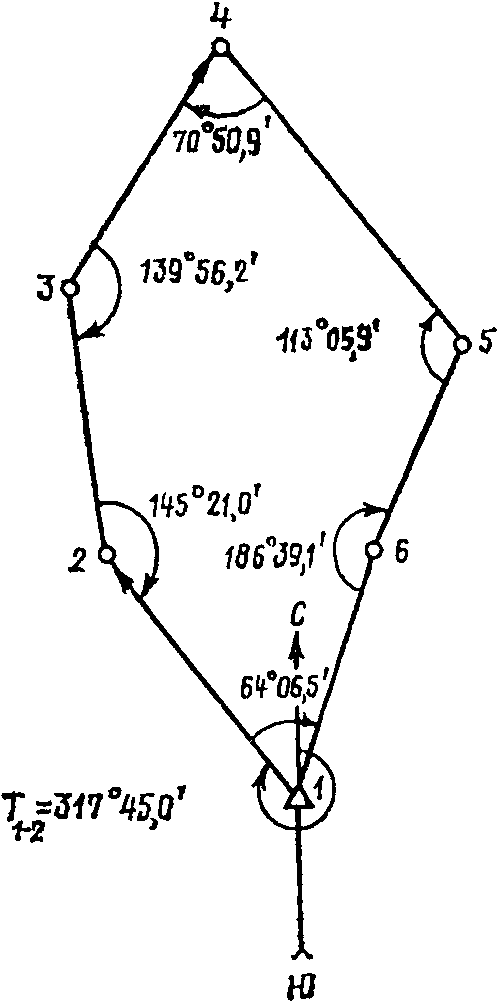

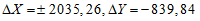

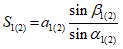

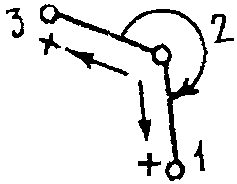

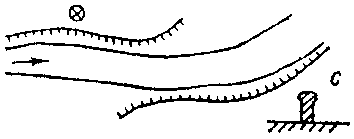

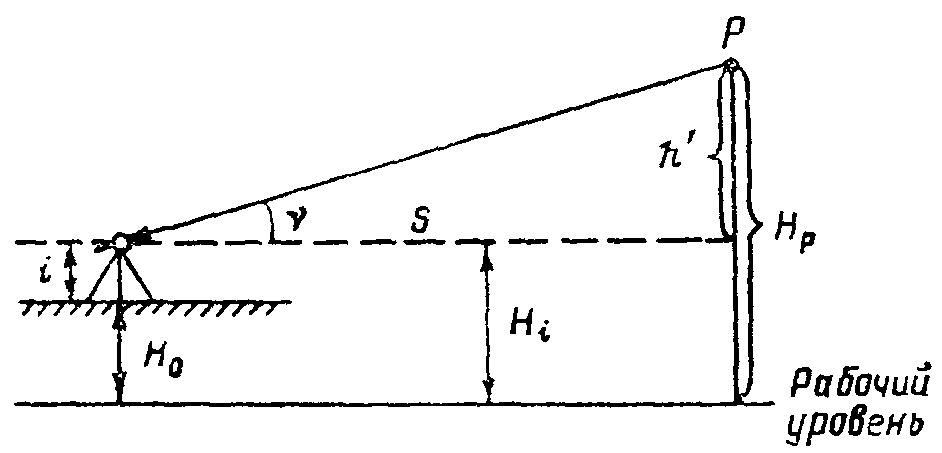

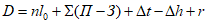

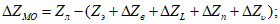

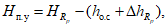

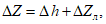

Абсолютная отметка проектного уровня у реперов (рис. 3)

где — абсолютная отметка репера;

— превышение репера над головкой урезового кола в момент однодневной связи.

Вычисленные отметки проектного уровня выписываются в Каталог высот, марок и реперов (Приложение 24).

Контрольные проверки отметок проектного уровня производятся, как указано выше, один раз в 3 — 5 лет в зависимости от устойчивости русла.

Рис. 3. Определение отметки проектного уровня у реперов

Кроме того, внеочередные контрольные проверки производятся при значительных естественных русловых деформациях, после крупных дноуглубительных и выправительных работ, разработки русловых карьеров по добыче НСМ, при измерении гидрологических режимов притоков и т.п.

5. РУСЛОВАЯ СЪЕМКА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПУТЕВЫХ РАБОТ

5.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1.1. Русловая съемка включает съемку подводного рельефа и береговой полосы и выполняется с соблюдением технологических требований, предъявляемых к топографическим и гидрографическим работам.

5.1.2. Съемка береговой полосы выполняется способами мензульной или тахеометрической съемок.

5.1.3. Русловые съемки подразделяются на первичные, контрольные и повторные.

Первичная — первая по времени выполненная съемка на данном участке в текущей навигации.

Контрольная — первая съемка, выполненная после проведения дноуглубительных или выправительных работ.

Повторная — съемка, выполненная после первичной или контрольной съемки на данном участке.

5.1.4. Первичная русловая съемка выполняется для того, чтобы выявить состояние в текущую навигацию затруднительных участков пути, акваторий рейдов, затонов, портов, пристаней, причалов и подходов к ним. Первичная русловая съемка включает промер глубин и съемку береговой полосы. Первичная русловая съемка производится на перекатном участке и на прилегающих плесовых лощинах на расстоянии не менее чем 2 — 3 ширины русла, при этом промерные галсы располагаются по всей ширине основного русла между урезами воды.

Допускается в исключительных случаях, при необходимости оперативной разработки затруднительных участков водного пути, выполнять облегченную русловую съемку с разреженной сеткой промерных галсов. При этом подсчет объемов грунта может производиться по общему плану прорези, за исключением перекатов с тяжелыми грунтовыми условиями.

5.1.5. Для проектов коренного улучшения судоходных условий затруднительных участков русловую съемку выполняют на основном русле, в несудоходных рукавах и на участках поймы, оказывающих влияние на режим изучаемого участка реки.

5.1.6. Повторные русловые съемки выполняют, как правило, в границах переката с целью выявления его состояния в течение навигации или непосредственно перед дноуглубительными работами, если с момента окончания первичной съемки прошло 5 сут при подвижном и 10 — 15 сут при устойчивом русле.

Если выполнение повторных съемок в полном объеме невозможно, допускается в исключительных случаях использовать плановый материал с истекшим сроком давности, но с обязательным выполнением контрольного промера глубин, подтверждающего пригодность планов. При этом объемы дноуглубительных работ корректируются в соответствии с фактическими глубинами в границах прорези.

5.1.7. Контрольные съемки выполняют для определения результатов дноуглубительных и выправительных работ и их приемки, не позднее чем через 3 сут после окончания работ.

5.1.8. При контрольных съемках, кроме прорези, обязательно обследуют места отвала грунта.

5.1.9. При повторных и контрольных съемках топографическая съемка береговой полосы может не производиться за исключением мест размыва и других переформирований, которые необходимо фиксировать при каждой съемке.

5.1.10. При топографической съемке ширина береговой полосы, подлежащая съемке, устанавливается исходя из цели съемки и ее назначения в зависимости от конкретных условий местности, ее застроенности, выбранного масштаба съемки и т.д.

При незначительных срезках до 50 см при съемке следует освещать мелководную прибрежную полосу для определения нулевой изобаты.

5.1.11. Русловые съемки при ширине русла до 100 м, от 100 м до 300 и более 300 м выполняются в масштабах 1:2000, 1:5000 и 1:10000 — 1:25000 соответственно.

5.1.12. При первичной русловой съемке определяют плановое и при необходимости высотное положение берегов меженного русла, островов, надводных побочней, кос и осередков; протоков, ручьев, оврагов и балок; участков размываемого берега, оползней и промоин; камней-одинцов, коряг, завалов леса и т.д.; выправительных сооружений, водозаборных сооружений, ледорезов и т.д.; причальных стенок, временных причалов, переправ, мостов, подводных и воздушных переходов. Определение высоты воздушного перехода дано в Приложении 26.

5.1.13. На план первичной русловой съемки должны наноситься все знаки берегового и плавучего навигационного ограждения, гидрологические посты и гидростворы, контуры населенных пунктов, земельных угодий, отдельных зданий и береговых сооружений, расположенных в непосредственной близости к бровкам берегов.

5.1.14. При повторных и контрольных съемках того же участка на план должны наноситься навигационное ограждение, контуры русла и расположенных в нем островов, осередков, побочней, кос и т.д.

5.1.15. Русловые съемки выполняются на основе планово-высотного обоснования, требование к которому изложено в разделах 2 и 3.

5.1.16. Высоты характерных точек берегов, островов, осередков, побочней при съемках определяют над проектным уровнем.

5.1.17. Превышение измеряют над рабочим уровнем воды геометрическим или геодезическим нивелированием от уреза воды, фиксируя дату и время наблюдений.

5.1.18. При промерных работах в обязательном порядке определяют скорость и направление течения в судоходных пролетах мостов, на перекатах и других стесненных и опасных для судоходства участках, а также на плесах не реже чем в двух пунктах на отчетном планшете промера.

5.2. ПОДРОБНОСТЬ СЪЕМКИ РЕЛЬЕФА ДНА

И РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРОМЕРНЫХ ГАЛСОВ

5.2.1. Подробность съемки рельефа дна.

Подробность съемки рельефа дна характеризуется расстояниями между промерными галсами и между глубинами, зафиксированными на галсе.

При регистрации глубин эхолотом с самописцем подробность промера характеризуется только междугалсовым расстоянием.

Междугалсовое расстояние определяется на основе морфометрических характеристик изучаемого участка. Установленное междугалсовое расстояние должно обеспечивать выявление характерных форм рельефа дна с учетом навигационного значения и особенностей изучаемого участка, масштаба съемки и предполагаемой точности определения положения промерного судна на галсе. Установленное междугалсовое расстояние в процессе промера уточняется, и если по мере выявления характера рельефа дна возникает необходимость в более детальном обследовании, выполняется сгущение промерных галсов.

С учетом навигационного значения и особенностей изучаемого участка междугалсовые расстояния устанавливаются:

на устьевых участках рек не реже чем через 100 м;

на судовых ходах и участках рек с шириной русла менее 300 м не реже чем через 10 — 50 м в зависимости от рельефа дна и глубин;

на акваториях, примыкающих к гидротехническим сооружениям на каналах через 10, 20 или 50 м;

у причалов через 5 — 10 м, кроме того, вдоль причальных стенок прокладываются 1 — 2 галса на таком расстоянии от них, чтобы дать глубины для судов, швартующихся у причалов.

В масштабе планшета междугалсовые расстояния устанавливаются:

на плесовых участках рек со спокойным и однообразным рельефом дна, на озерах и водохранилищах не более 20 мм;

на перекатах, других сложных в навигационном отношении участках, а также при обследовании портов, рейдов, затонов и каналов не более 10 мм;

при детальном обследовании навигационных опасностей не более 5 мм.

В зависимости от масштаба съемки и ширины участка междугалсовые расстояния устанавливаются по табл. 5.1.

Таблица 5.1

Междугалсовые расстояния

|

Ширина участка, м |

Масштаб съемки |

Междугалсовое расстояние, м |

Предельно допустимое междугалсовое расстояние, м |

|

На перекатах |

|||

|

До 100 |

1:2000 |

10 |

20 |

|

100 — 300 |

1:5000 |

25 |

50 |

|

Более 300 |

1:10000 |

50 |

100 |

|

1:25000 |

100 |

125 |

|

|

На плесах |

|||

|

До 100 |

1:2000 |

20 |

40 |

|

100 — 300 |

1:5000 |

50 |

100 |

|

Более 300 |

1:10000 |

100 |

200 |

|

1:25000 |

200 |

250 |

При измерении глубин без непрерывной регистрации профиля дна (наметкой, лотом) глубины измеряются в точках, отстоящих друг от друга на расстоянии не более 1/4 междугалсового расстояния; при резких изменениях глубин и больших уклонах дна частота измерения глубин на галсе удваивается.

5.2.2. Расположение промерных галсов.

Промерные галсы располагаются:

нормально к общему направлению изобат или береговой черты;

под углом 30 — 45° к общему направлению изобат или береговой черты;

произвольно по отношению к направлению изобат.

Нормально к общему направлению изобат или береговой черты галсы располагают:

при промере на реках и судоходных протоках;

на открытых участках озер и водохранилищ с ясно выраженным уклоном дна;

у прямых отмелых берегов озер и водохранилищ.

Под углом 30 — 45° к общему направлению изобат или береговой черты галсы располагают на участках с большими скоростями течения, когда трудно обеспечить движение промерного судна по створу, а также при промере несудоходных проток и второстепенных рукавов.

Произвольно по отношению к направлению изобат промерные галсы располагаются при практически равнинном рельефе дна, в несудоходных протоках в виде одиночных продольных галсов.

Продольные галсы применяют также при составлении укрупненных планов прорезей, повторных и контрольных промерах, когда требуется осветить лишь рельеф корыта переката или участок русла в районе выполненной прорези, на участках рек с большими скоростями течений, при производстве рекогносцировочных промеров.

Относительно друг друга промерные галсы располагаются:

параллельно, когда требуется равномерное покрытие промером всего участка с одинаковой подробностью;

под некоторым углом (в виде зигзага) в узких протоках с определениями у противоположных берегов; расстояния между смежными определениями у одного берега не должны превышать 15 — 20 мм в масштабе плана;

веером (радиальные галсы), когда увеличение междугалсовых расстояний по мере удаления от начала галса согласуется с увеличением глубин и соответственно с уменьшением подробности промера при обследовании подводных объектов, имеющих конусообразную форму, а также у островов, на поворотах русла, на всех участках, рельеф которых выражен круто изогнутыми изобатами;

взаимно перпендикулярно — при сгущении промера для обследования навигационных опасностей, при промере со льда по сетке квадратов.

Расположение промерных галсов следует планировать с таким расчетом, чтобы при требуемой подробности промера обеспечить обследование участка наименьшим числом галсов.

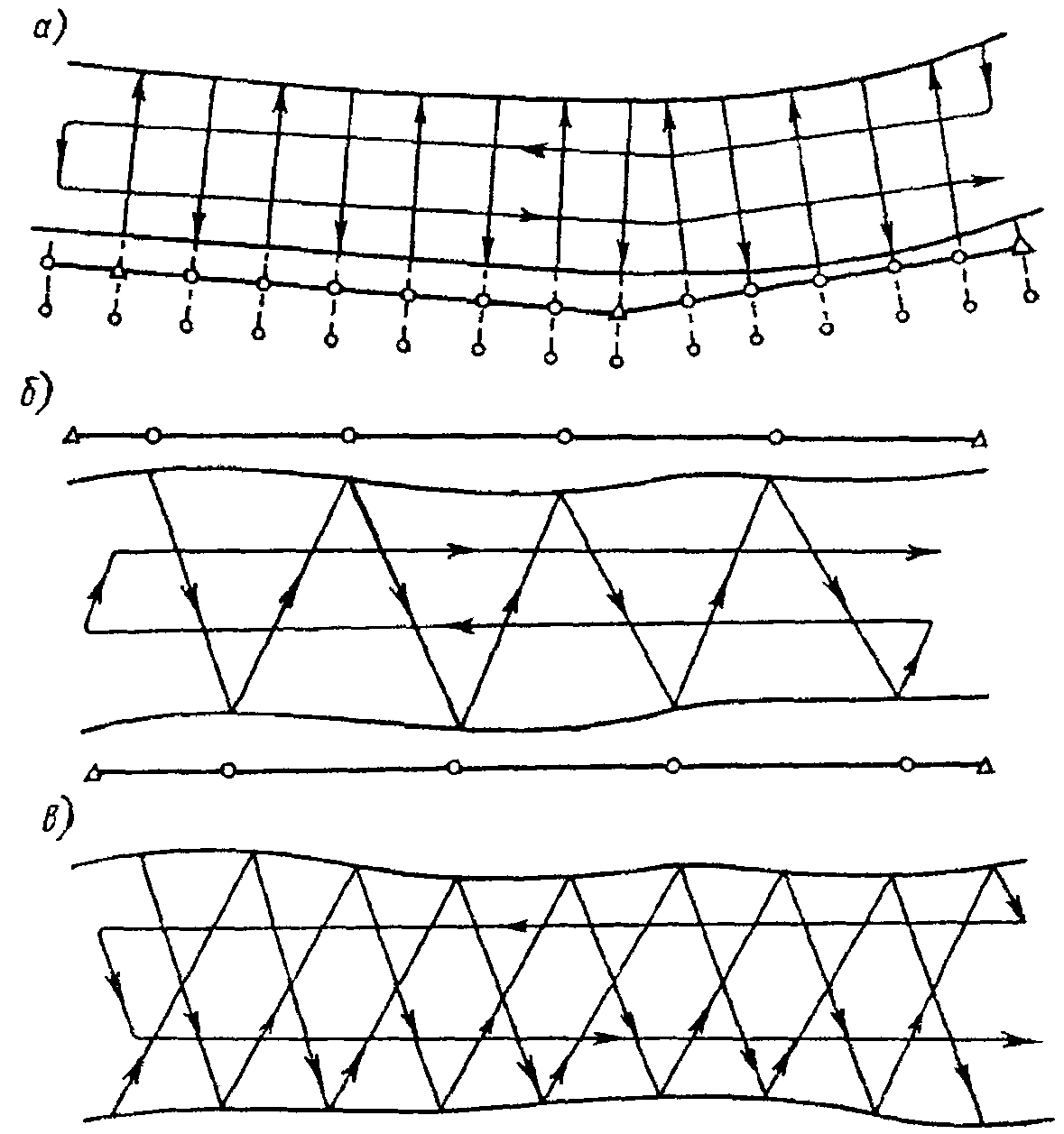

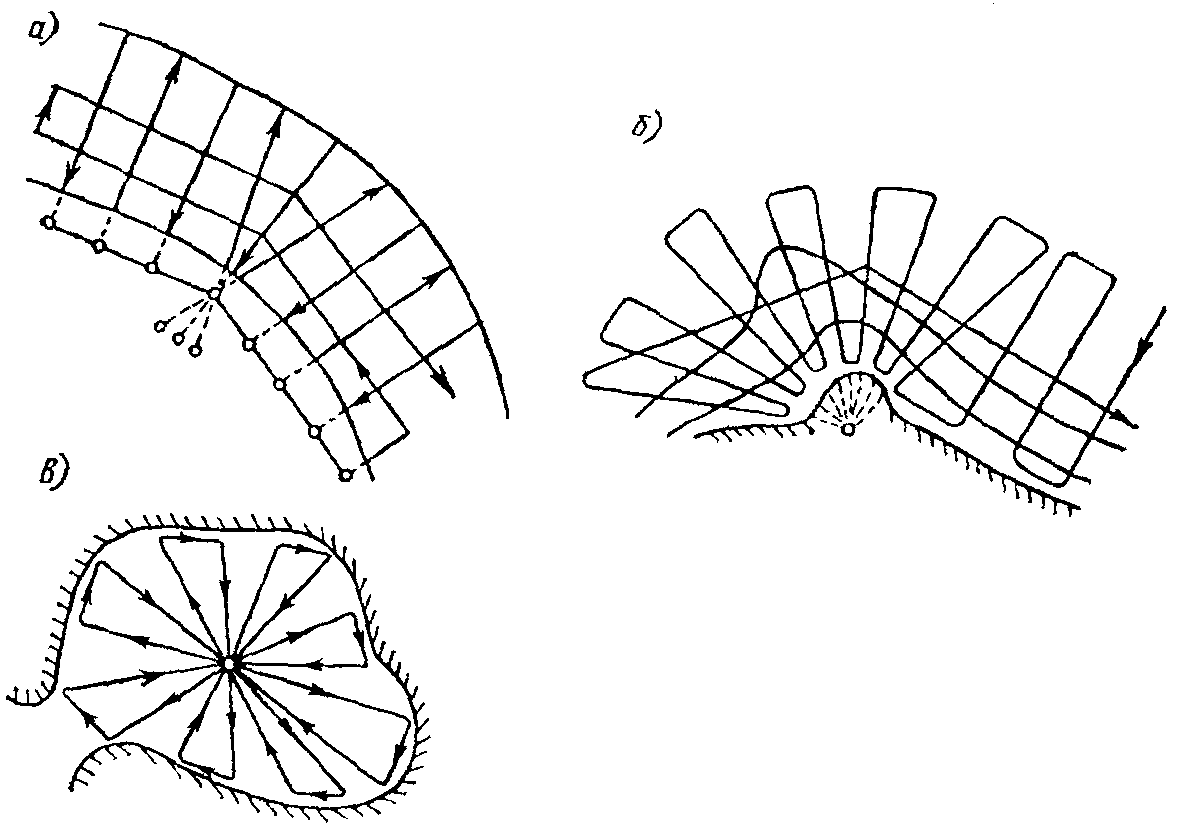

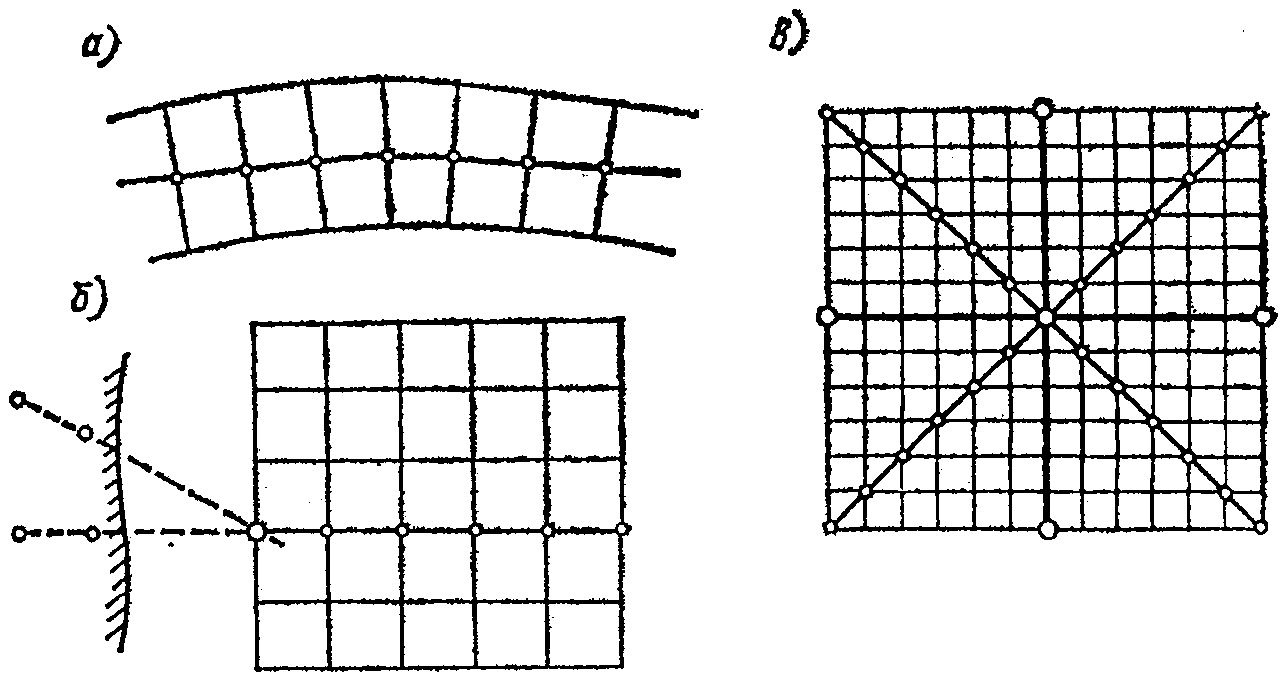

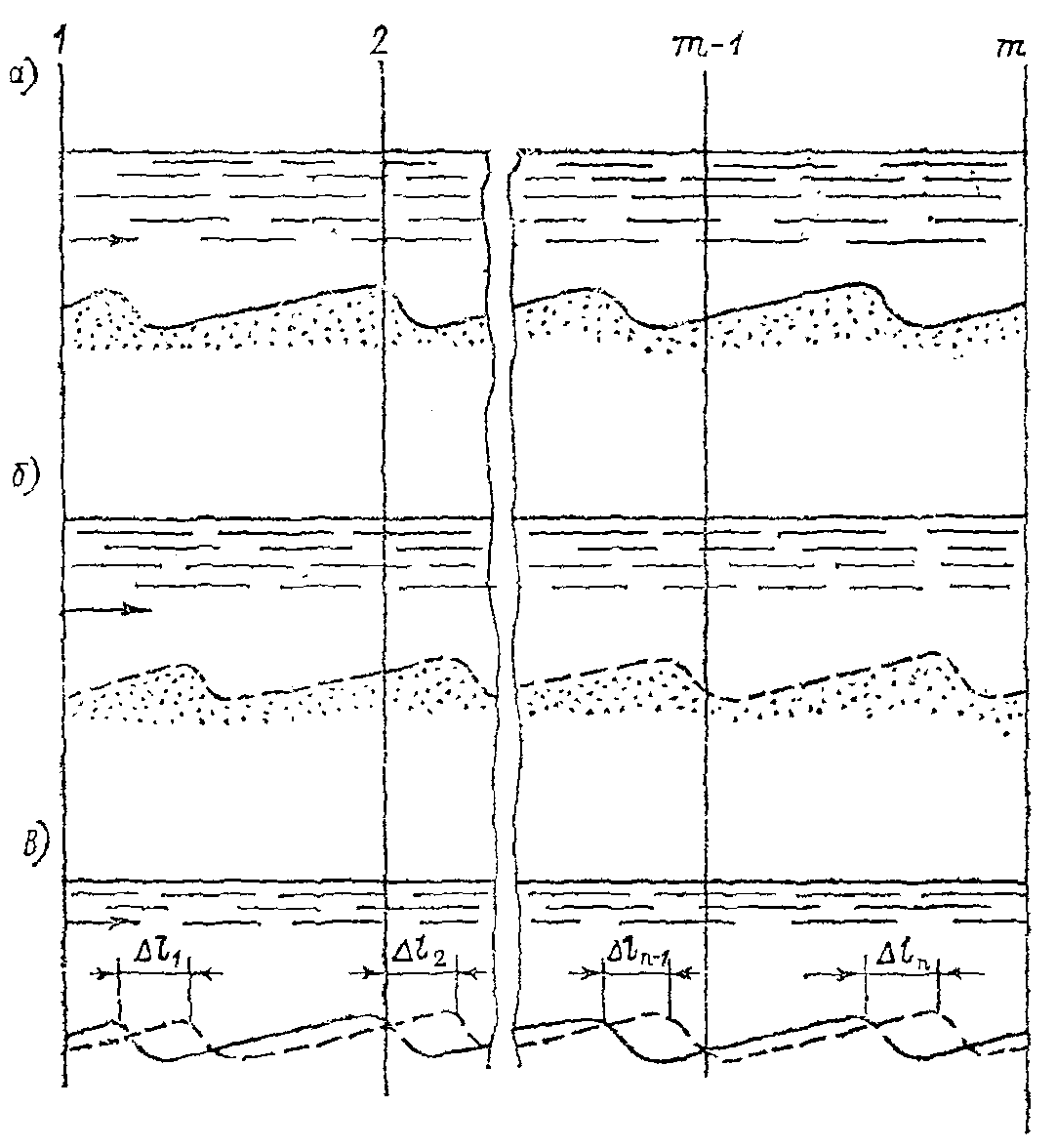

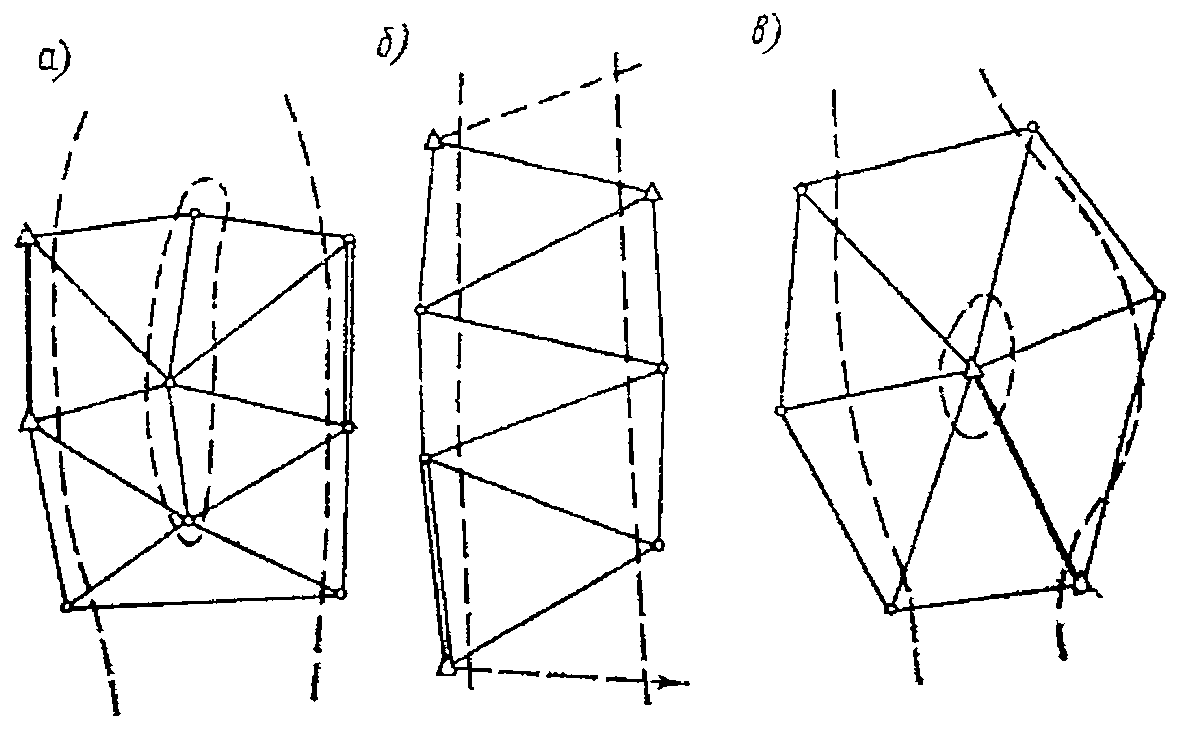

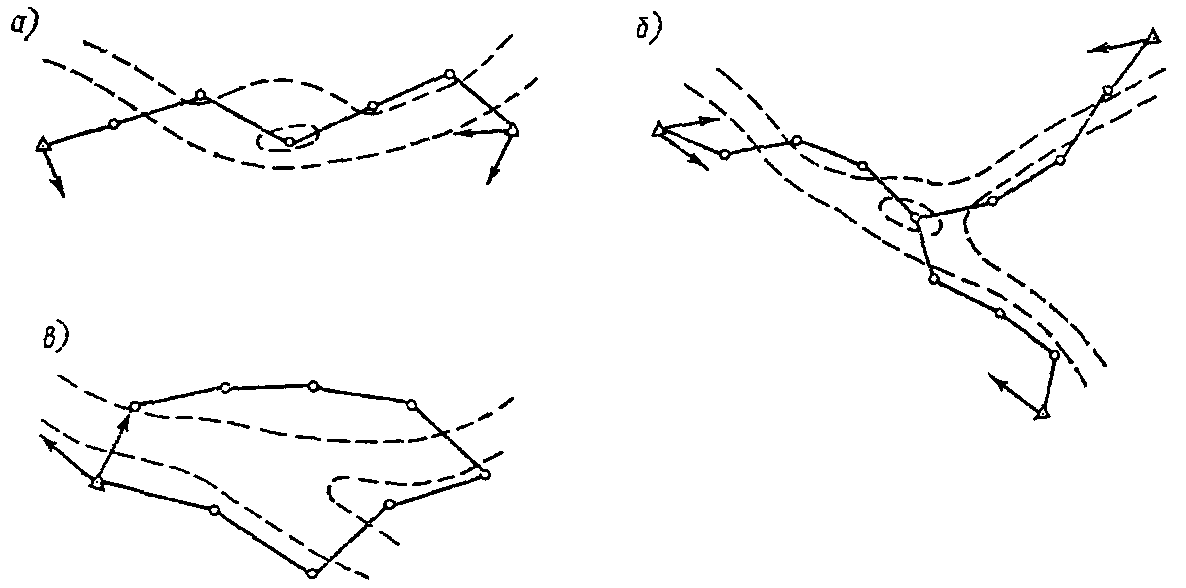

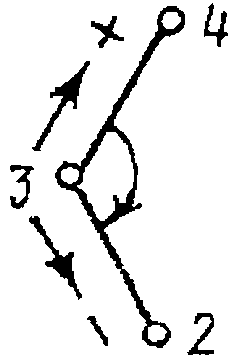

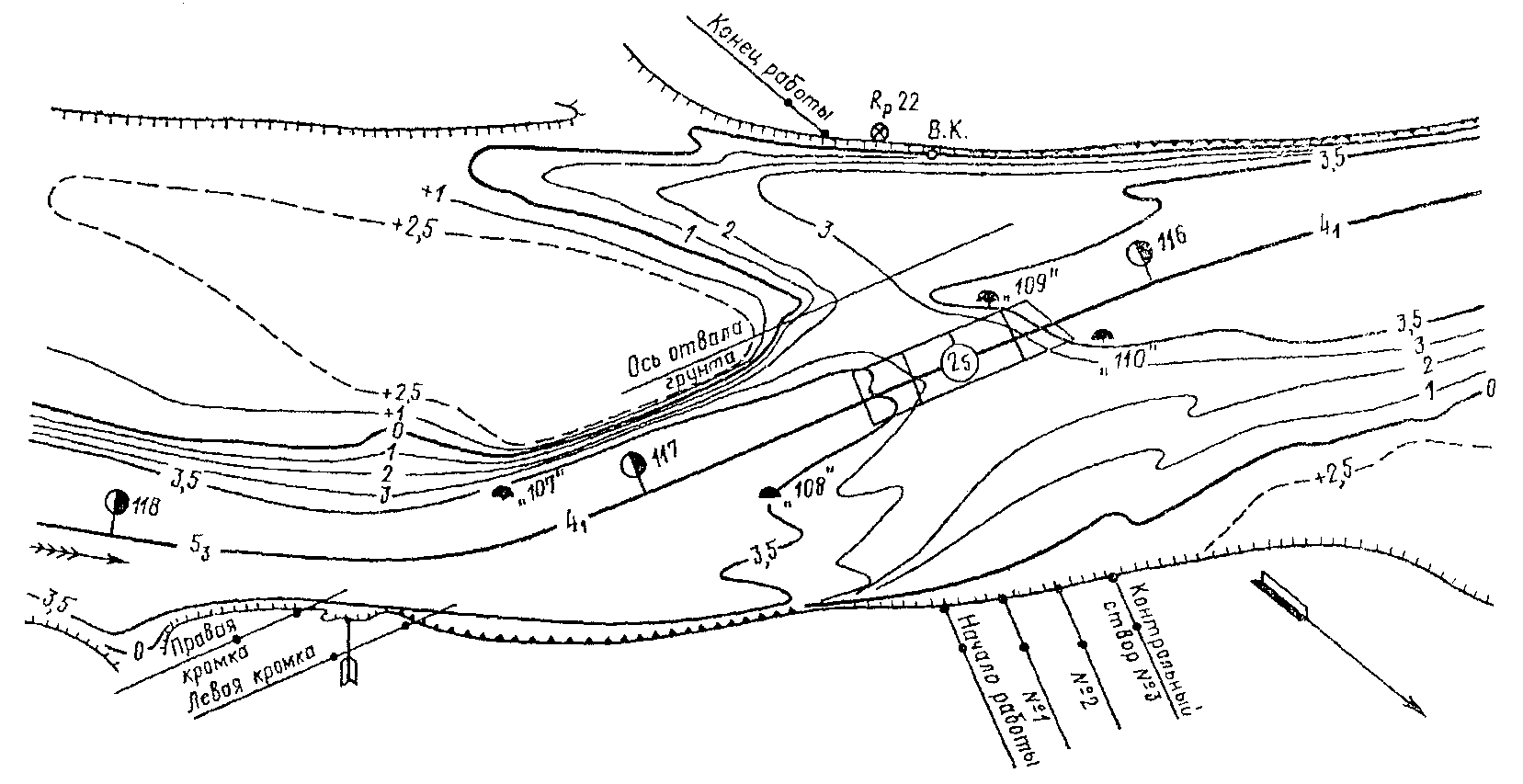

На рис. 4 — 6 показаны типовые схемы расположения промерных галсов.

Рис. 4. Расположение галсов:

а — параллельных; б — зигзагообразных;

в — пересекающихся зигзагообразных

Рис. 5. Расположение веерных (радиальных) галсов:

а — на крутом повороте береговой черты между

участками с параллельными галсами; б — вокруг

мысов или островов; в — в заливах

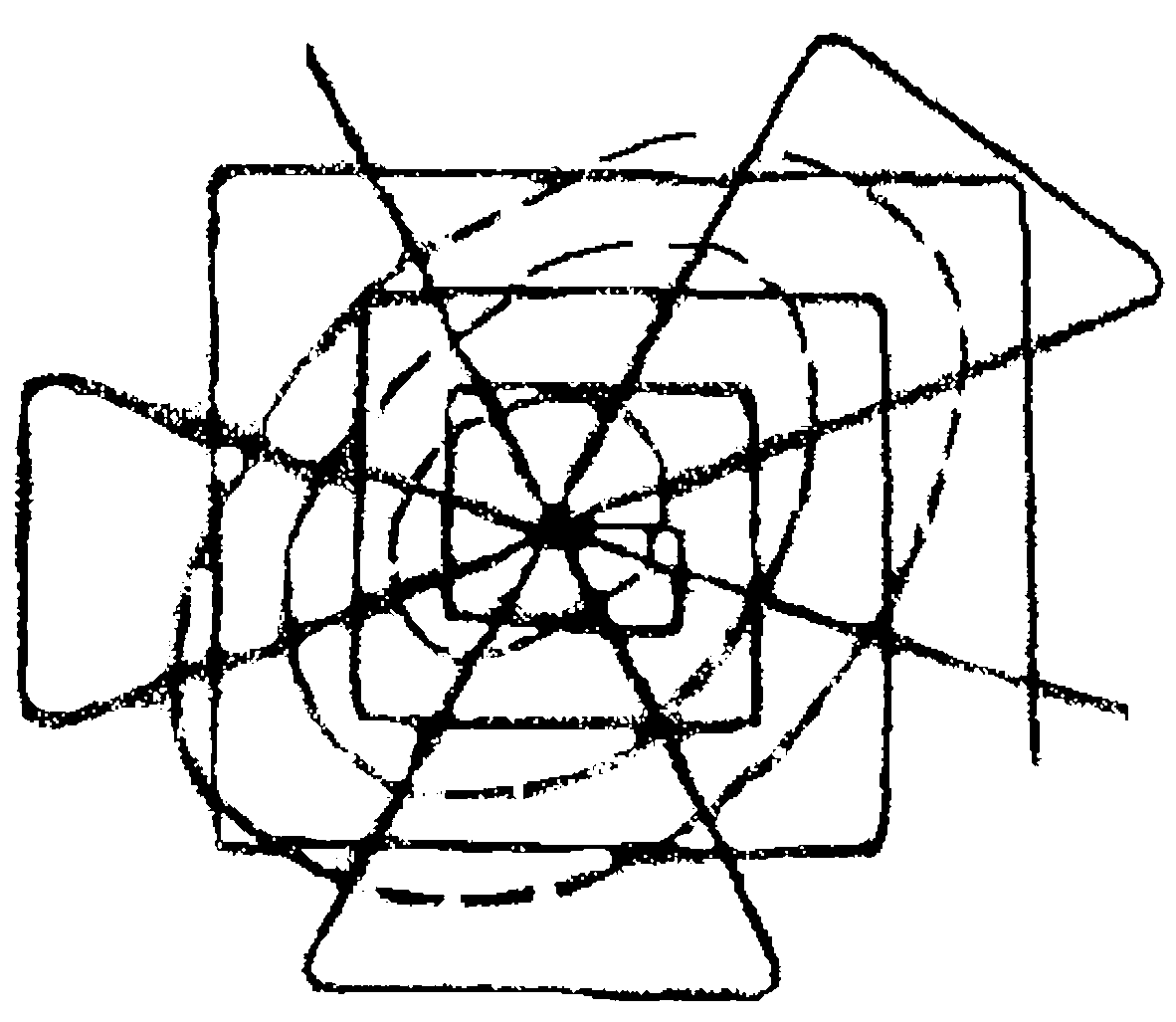

Рис. 6. Расположение радиальных и концентрических

галсов при обследовании конусообразных форм рельефа

5.2.3. Контрольные галсы.

Контрольные галсы выполняют для оценки качества съемки рельефа дна, а также для получения дополнительной информации о рельефе.

Контрольные галсы располагают нормально к направлению галсов основного покрытия.

Контрольные галсы прокладывают не реже чем через 10 см друг от друга в масштабе плана.

Контрольные галсы располагают с таким расчетом, чтобы каждый галс основного покрытия имел на планшете не менее двух пересечений.

Расхождение глубин в точках пересечения контрольных галсов с галсами основного покрытия не должно превышать 0,2 м.

5.2.4. Сгущение промерных галсов.

Сгущение галсов выполняется с целью обследования характерных форм рельефа дна, выявленных основной системой галсов, в местах со сложным рельефом дна, если установленная подробность промера оказалась недостаточной, на участках, где направления галсов оказались близкими к направлению изобат, так что изобаты не могут быть проведены достоверно, по оси навигационных створов, судовых ходов, каналов и фарватеров и на некотором удалении от них вправо и влево по 2 — 3 галса, на участках со скальным ложем при составлении укрупненных планов скальных препятствий.

5.3. СПОСОБЫ ПРОЛОЖЕНИЯ ПРОМЕРНЫХ ГАЛСОВ

5.3.1. Общие положения.

По выбранным направлениям промерные галсы прокладывают одним из следующих способов: по береговым створам, по фотогалсам, маятниковым методом.

5.3.2. Проложение галсов по береговым створам.

В тех случаях, когда запроектированные створы служат в качестве одной из линий положения (при промере по створам с засечками одним инструментом), разбивка их на местности производится от линий плановой опорной сети или промерной магистрали, которая прокладывается параллельно линии берега.

Промерную магистраль прокладывают по методике теодолитного хода с относительной погрешностью 1:1000.

Пикеты магистрали разбивают мерной лентой через расстояния, соответствующие принятым между галсами. Створы разбиваются от магистральных пикетов теодолитами под заданным к направлению магистрали углом и могут обеспечивать проложение как параллельных, так и радиальных галсов.

Радиальные галсы прокладывают на крутых поворотах береговой черты между двумя смежными участками с параллельными галсами.

Угол между линиями радиальных галсов рассчитывается из условия, чтобы максимальные расстояния между галсами на конечных точках не превышали заданного междугалсового расстояния.

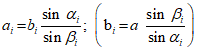

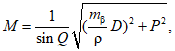

Расстояния между передними и задними створными точками рассчитываются исходя из заданной чувствительности створа и длины галса

(5.1)

где l — расстояние между створными вехами, м; d — диаметр створной вехи, м; L — длина галса, м; — заданная чувствительность створа, которая должна быть не более 1 мм в масштабе плана, м.

При невозможности по условиям характера берега обеспечить необходимые расстояния между вехами створные точки с помощью теодолита выносятся и на противоположный берег, а промер выполняется по двухсторонним створам.

На местности створные точки обозначают вехами или щитами.

В случае когда створы предназначены только для ориентировки на галсах (при засечках промера двумя инструментами с берега или катера), разбивку их на местности можно выполнять упрощенным способом гониометром и стальным тросиком, длина которого соответствует заданному межгалсовому расстоянию.

В отдельных случаях такого вида промера разбивку передних створных точек можно выполнять с измерением расстояния между ними шагами. Направление створа при этом задается на глаз установкой заднего створного знака по нормали к оси потока.

5.3.3. Проложение фотогалсов.

Привязку галсов осуществляют к контурным точкам местности опознаваемым в натуре и на аэроснимках.

Способ не требует развития рабочего обоснования (промерных магистралей) и позволяет установить частоту галсов согласно формам подводного рельефа, который хорошо просматривается на аэроснимках.

В качестве контурных точек для привязки галсов могут быть приняты: углы строений, угодий, канав; углы причалов, слипов, дамб и других гидротехнических сооружений; пересечения дорог, ручьев, троп; отдельно стоящие деревья; характерные изгибы береговой черты и другие хорошо опознаваемые контуры.

Планирование фотогалсов выполняют на основе детального просмотра контактных отпечатков, охватывающих аэросъемку исследуемого участка. Начиная последовательно с первого отпечатка, просматривают характер подводного рельефа и в соответствии с установленной подробностью промера намечают места галсов, выбирая при этом контурные точки, закрепляющие их концы. Выбранные точки оконтуривают кружками на лицевой стороне снимков. Затем пары точек, характеризующие концы одноименных галсов, соединяют между собой прямыми линиями и подписывают порядковыми номерами.

Если промер предполагается производить с инструментальными засечками, то одновременно с планированием галсов выбирают характерные точки для установки (одного или двух, в зависимости от принятого метода) засекающих инструментов, а также точки для их ориентирования.

Если же промер предусмотрен с координированием его обратными засечками с катера, на снимках выбирают надежные опознавательные знаки, в которых устанавливаются вехи и секстанами измеряются углы между ними.

Дешифрирование фотогалсов (отыскивание намеченных при планировании точек на местности) производится одновременно с промером глубин. Если промер глубин выполняется без инструментальных засечек, отыскание контурных точек, закрепляющих концы галсов при ширине реки до 300 м, производит один дешифровщик с одного берега.

Сопровождающий дешифровщика рабочий устанавливает по линии видимого створа (линии, соединяющей обе контурные точки) створные вехи, располагая переднюю на урезе, а заднюю — на расстоянии от нее не менее 0,04 ширины реки.

При ширине реки более 300 м, а также во всех случаях, когда промер глубин выполняется с засечками одним инструментом, отыскание контурных точек производят два дешифровщика по обоим берегам. Разыскав точки одноименного галса, дешифровщики становятся на них и сигнализируют друг другу об этом, а сопровождающий одного из них рабочий устанавливает створные вехи, руководствуясь указанными выше правилами.

Если промер производится с определением местоположения глубин двумя засечками, дешифрируются контурные точки только одного берега, а створные вехи устанавливаются на глаз, с таким расчетом, чтобы линия створа пересекла поток по нормали.

На берегах, бедных контурами, положение галсов определяется промерами междугалсовых расстояний размеченным тросом между опознанными контурными точками.

При выполнении промеров с определением местоположения глубин засечками одной или двумя мензулами засечки выполняются безмасштабными. Места стоянок инструментов и контурных точек, принятых для их ориентирования, отмечаются на аэроснимках (фотопланах) и листах засечек идентичными номерами или названиями.

При промерах глубин без инструментальных засечек от конечных точек промера каждого галса до урезов воды и контурных точек, закрепляющих данный галс, делается домер. В зависимости от способа промера и масштабов оформления планов домер может выполняться размеченным тросиком или на глаз.

5.4. ПРОИЗВОДСТВО ПРОМЕРНЫХ РАБОТ

5.4.1. Общие положения.

По способам определения планового положения промерных точек промер глубин подразделяется на четыре основных вида:

без инструментальных засечек;

с инструментальными засечками;

по непосредственно разбитым в натуре промерным точкам;

с применением радиогеодезических автоматизированных систем.

5.4.2. Промер глубин без инструментальных засечек.

При этом способе измеренные глубины разносятся на плане равномерно между начальной и конечной точками галса, исходя из условия, что движение катера при промере было равномерным.

Промер без инструментальных засечек применяется при наличии материалов аэросъемки (фотосхем, фотопланов), топографических планов и карт крупных масштабов, при соблюдении следующих условий:

при колебаниях скоростей течения на галсе не более 1 м/с;

отсутствии в исследуемом районе реки русловых образований, нарушающих равномерное и непрерывное движение катера.

Промер без инструментальных засечек относится к рекогносцировочному.

5.4.3. Промер глубин с инструментальными засечками.

Промер глубин с инструментальными засечками выполняется с применением следующих основных способов координирования:

по створу и прямым засечкам с берега одним инструментом;

прямыми засечками с берега двумя инструментами;

по створу и обратным засечкам с катера одним секстаном;

обратными засечками с катера двумя секстанами.

Целесообразность применения того или иного способа координирования промеров глубин разной подробности определяется в каждом конкретном случае на основе расчета средних квадратических погрешностей. Частота определения местоположения промерных точек на галсах устанавливается не реже чем через 2 — 2,5 см в масштабе плана.

При промере с инструментальными засечками промерные точки фиксируются:

начало и конец галса отмашками одновременно красного и белого флагов;

промерные точки на галсе белым или красным флагом попеременно (от левого берега начинают с белого флага, от правого — с красного).

Промерные точки на планшете обозначаются условными знаками — отмашками:

к — красная, б — белая, кб — красно-белая или Г — белая, F — красная, — красно-белая.

При измерении глубин эхолотом одновременно с отмашками на промерных точках фиксируют оперативные отметки (прожоги) на эхограмме:

красно-белая отмашка — три прожога;

красная отмашка — два прожога;

белая отмашка — один прожог.

При измерении глубин наметкой (лотом) начало и конец галса отмечают красно-белой отмашкой — каждый четвертый промер.

Если изыскательская партия оснащена малогабаритной радиостанцией связи, одновременность действий наблюдателей обеспечивается радиокомандами руководителя промерных работ.

Отмашки или радиокоманды подаются не чаще чем через 10 — 20 с.

Если расстояние от места засечки (мачты, флага) до центра измерения глубин более 1 мм в масштабе планшета, то оно измеряется и записывается в журнал съемки с показом на схематическом чертеже взаимного расположения этих точек.

5.4.4. Способ определения промерных точек по створу и прямым засечкам с берега одним инструментом.

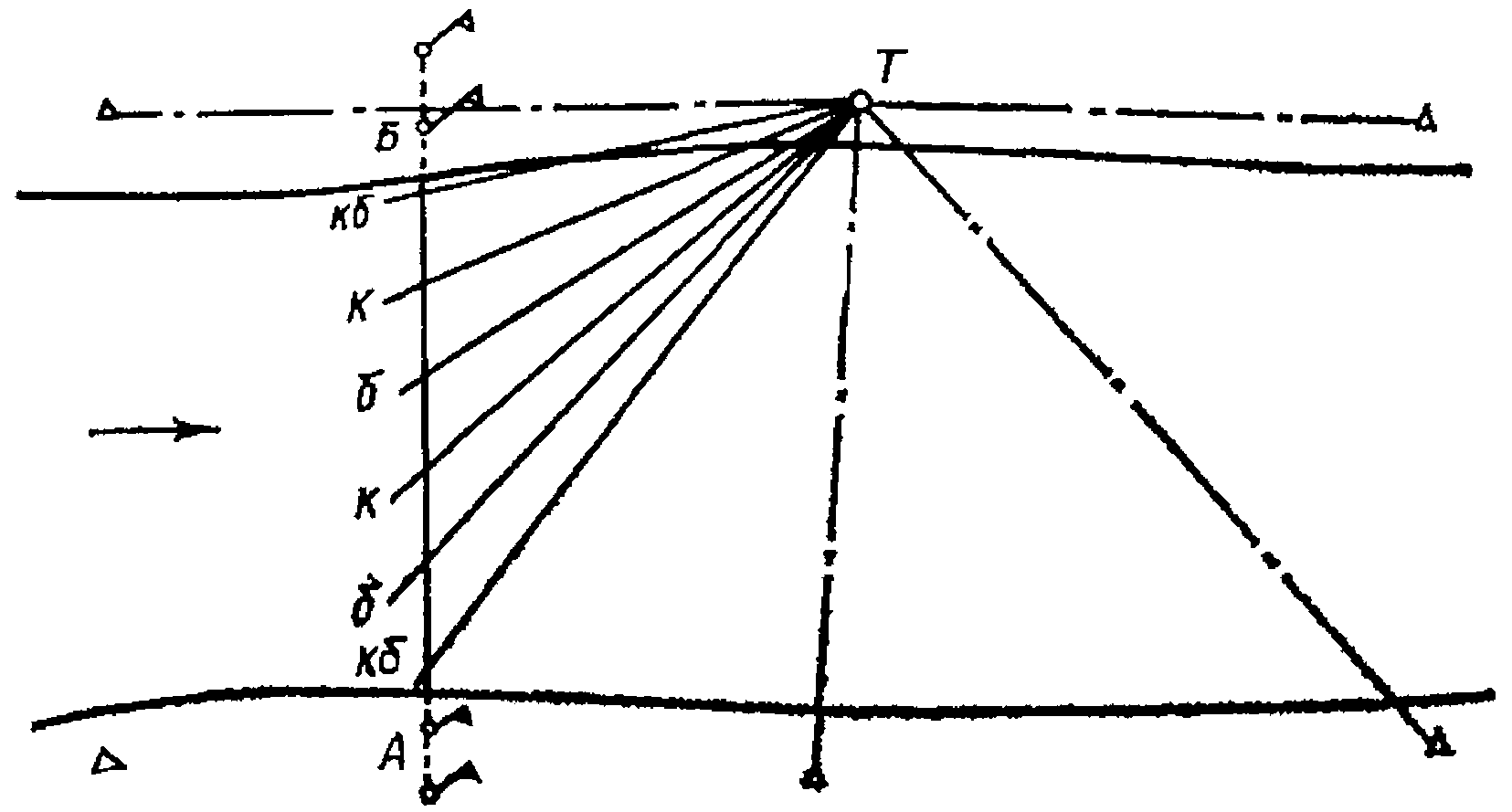

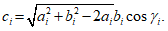

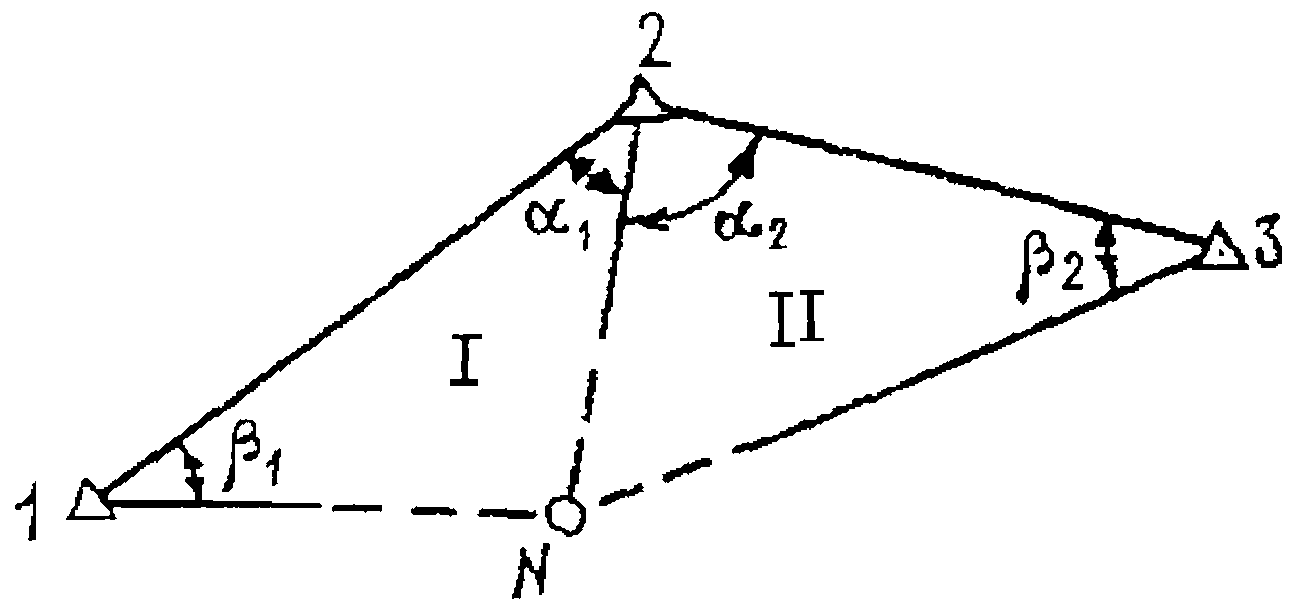

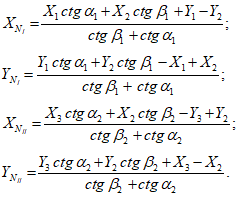

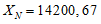

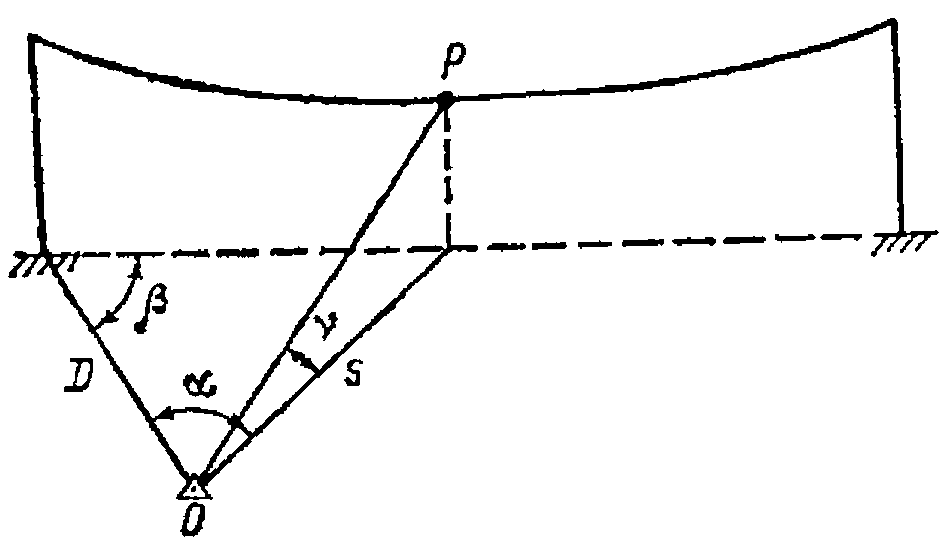

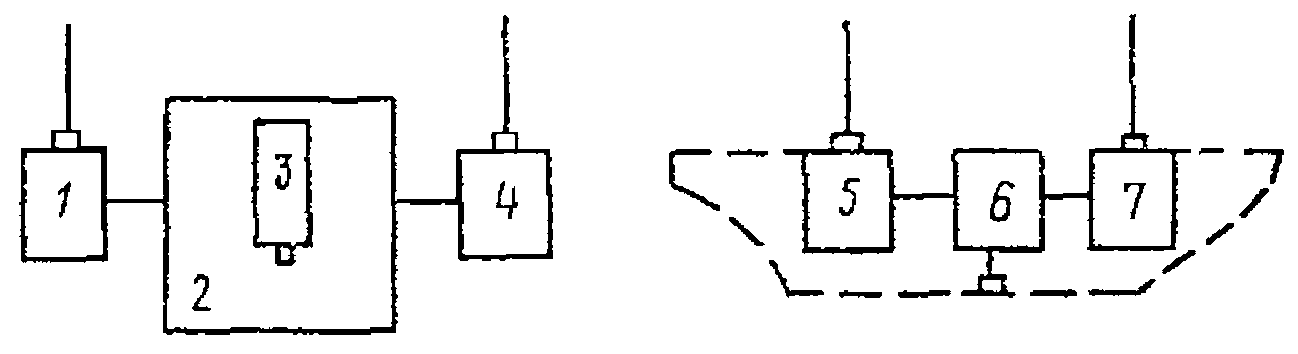

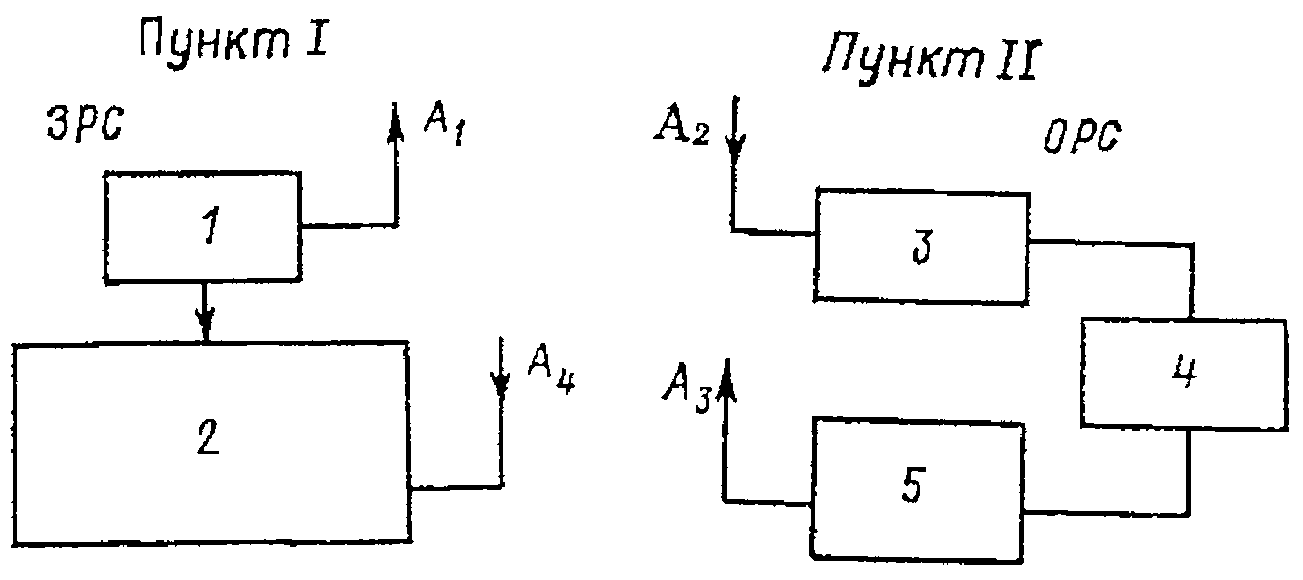

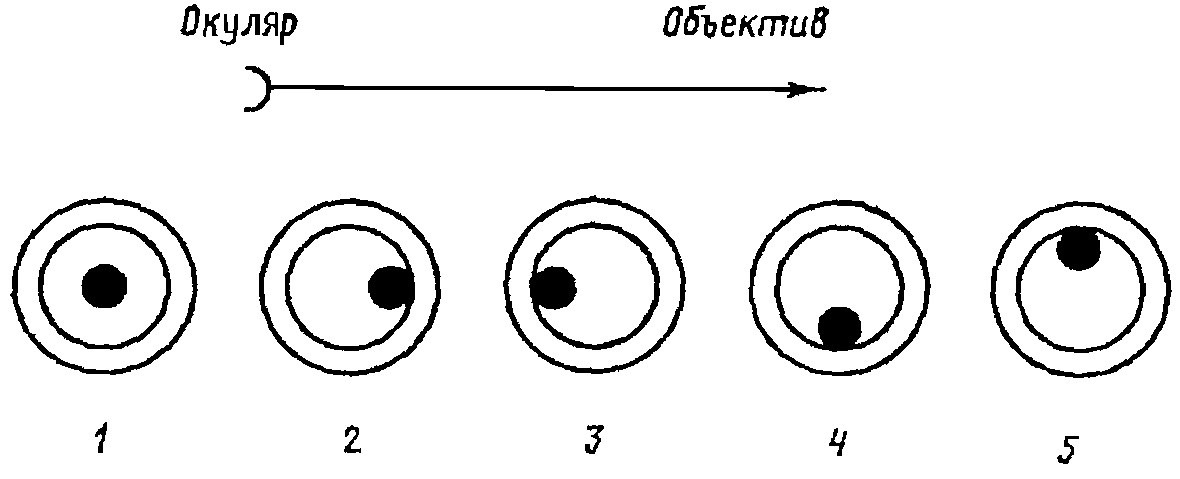

В этом способе положение промерных точек определяется двумя линиями: направлением створа (галса) и засечкой с берега одним инструментом, теодолитом или мензулой, установленным на пункте с известными координатами (рис. 7).

Засечки одной мензулой можно выполнять в двух вариантах: в масштабе плана и безмасштабными.

В первом варианте перед началом работ на планшете (листе ватмана) разбивается сетка и наносятся по координатам все пункты планового обоснования, попадающие в границы данного планшета. По данным полевой разбивки на планшет наносятся все размещающиеся на нем галсы.

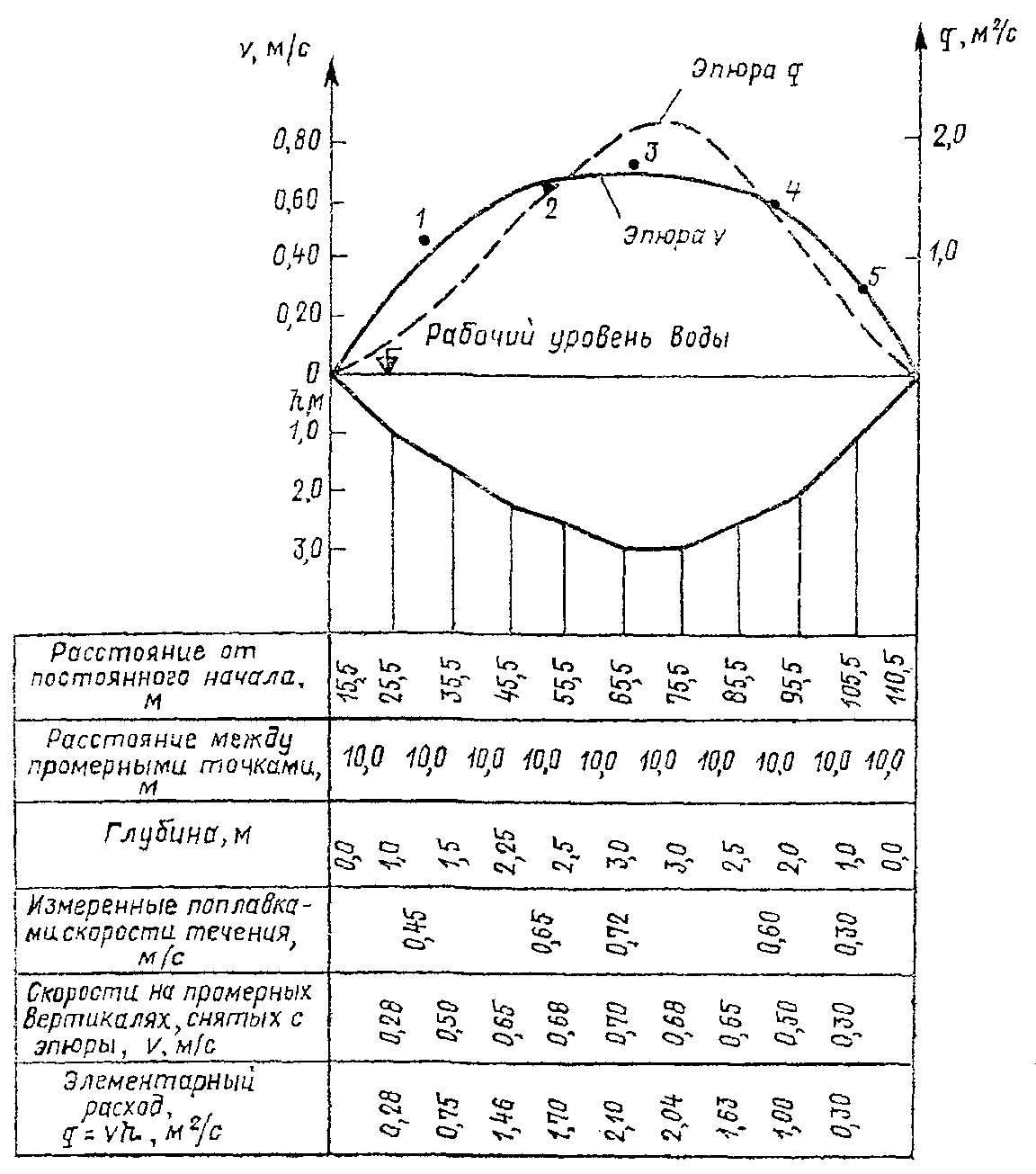

Все засеченные глубины непосредственно в поле наносятся на план в соответствующем масштабе.