Для удобства заказчиков, занимающихся производством газированных безалкогольных напитков, мы решили опубликовать на нашем сайте наиболее востребованный в данной сфере документ – технологическую инструкцию на производство безалкогольных напитков на основе микроэмульсий СО2-экстрактов, разработанную Всероссийским институтом напитков (ВНИИПБиВП) по заказу компании “Биоцевтика”.

Документ публикуется в двух частях. В первой части (разделы 1-5) содержатся основные сведения по технологии производства напитков, купажных сиропов и водоподготовке. Во второй части (разделы 6-10) содержится описание основных методов контроля качества, санитарно-гигиенические требования, а также полный перечень нормативной документации и ГОСТов, имеющих отношение к делу.

***

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПИВОВАРЕННОЙ, БЕЗАЛКОГОЛЬНОЙ И ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» (ФГБНУ ВНИИПБиВП)

УТВЕРЖДАЮ

Директор ФГБНУ ВНИИПБиВП (Л.А. Оганесянц) 16 мая 2016 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

по производству напитков безалкогольных газированных на основе микроэмульсий СО2-экстрактов

ТИ 9185-227-00334600-2016

Вводится впервые. Дата введения: 01.06.2016 г.

| РАЗРАБОТАНО | ФГБНУ ВНИИПБиВП для ООО «Биоцевтика» (Москва, 2016) |

Настоящая технологическая инструкция распространяется на производство напитков безалкогольных газированных на основе водорастворимых микроэмульсий СО2-экстрактов, изготовленных в производственных условиях ООО «Биоцевтика» и предназначенных для использования в качестве массовых безалкогольных напитков.

Напитки безалкогольные на основе микроэмульсий СО2-экстрактов производят по ГОСТ 28188-2014 и рецептурам.

1. Характеристика готовой продукции

1.1 Характеристика готовых напитков по ГОСТ 28188-2014 и рецептурам.

1.2 По органолептическим и физико-химическим показателям напитки должны соответствовать требованиям, указанным в рецептурах.

1.3 По показателям безопасности напитки должны соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Микробиологические показатели указаны в таблице 1.

Т а б л и ц а 1

| Объем продукта (см3), в котором не допускаются | Дрожжи и плесени, КОЕ/100 см3, не более | |

| БГКП

(колиформы) |

Патогенные, в том числе сальмонеллы | |

| 100 | 25 | 15 |

Содержание токсичных элементов указано в таблице 2.

Т а б л и ц а 2

| Показатели | Допустимые уровни, мг/кг, не более |

| Токсичные элементы: | |

| свинец | 0,3 |

| мышьяк | 0,1 |

| кадмий | 0,03 |

| ртуть | 0,005 |

1.4 Пищевая ценность и срок годности напитков должны быть указаны в рецептурах.

2. Характеристика сырья и технологических вспомогательных средств

2.1 Для производства напитков применяют сырье и технологические вспомогательные средства, которые должны соответствовать требованиям нормативных документов, а по показателям безопасности должны соответствовать ТР ТС 021/2011, ТР ТС 029/2012.

2.2 Сырье, технологические вспомогательные средства и упаковку хранят в соответствии с требованиями нормативной документации на данные виды продукции.

3. Технологическая схема и описание технологического процесса

Технологическая схема производства напитков безалкогольных газированных на основе микроэмульсий СО2-экстрактов включает следующие стадии:

- приемку сырья;

- подготовку воды;

- приготовление сахарного сиропа;

- приготовление купажного сиропа;

- приготовление напитка;

- пастеризацию;

- розлив, укупорку, бракераж, наклейку этикеток и передачу готовой продукции на склад;

- хранение и транспортирование готовой продукции.

3.1 Приемка сырья

Приемку сырья осуществляют в соответствии с требованиями нормативных и технических документов на каждый вид сырья.

3.2 Подготовка воды

3.2.1 Подготовку воды осуществляют в соответствии с «Технологической инструкцией по водоподготовке для производства пива и безалкогольных напитков» ТИ 10-5031536-73-90 на оборудовании по водоподготовке, позволяющем получить воду, отвечающую требованиям, указанным в ТИ 10-5031536-73-90.

3.2.2 Подготовленная вода должна быть прозрачной, бесцветной, не иметь запаха и постороннего привкуса и иметь следующие основные показатели:

– мутность – не более 1,0 мг/дм3 по стандартной шкале;

– цветность – не более 10 град. по платиново-кобальтовой или имитирующей шкале;

– общая жесткость – не более 0,7 0Ж (мг-экв/дм3);

– щелочность – не более 1,0 мг-экв/дм3;

– рН – 3-6.

По микробиологическим показателям подготовленная вода должна соответствовать следующим требованиям:

– общее количество бактерий в 1 см3 неразбавленной воды – не более 25;

– количество бактерий группы кишечной палочки в 1 дм3 – не более 3.

3.2.3 Технологическая схема водоподготовки включает фильтрование, умягчение, осветление, обезжелезивание и обеззараживание воды.

Выбор способа водоподготовки зависит от качества исходной воды.

Фильтрование воды проводят с целью удаления из нее грубодисперсных примесей, красящих и запахообразующих веществ.

Промывку и дезинфекцию песочных и угольных фильтров проводят не реже 1 раза в месяц.

Умягчение воды проводят для снижения общего содержания солей в ней (обессоливание) и, прежде всего, для уменьшения концентрации солей жесткости.

Повышенную щелочность нейтрализуют лимонной кислотой.

Вода мутностью более 1,0 мг/дм3 должна быть специально обработана с целью ее осветления. Осветление воды проводят способом отстаивания и коагулирования.

Обезжелезивание воды осуществляют путем фильтрования ее через песочные фильтры с добавлением реагентов для модифицирования кварцевого песка.

Обеззараживание воды достигается при помощи бактерицидного облучения. Бактерицидные лампы располагаются на пути следования потока воды.

Вода, подлежащая обеззараживанию бактерицидным облучением, должна обладать малой цветностью, не содержать коллоидных и взвешенных веществ, поглощающих и рассеивающих ультрафиолетовые лучи.

Возможно использование других способов обеззараживания, например, фильтрование через обеспложивающие фильтры, озонирование, обработка ионами серебра, хлорирование. В случае обеззараживания воды хлорированием содержание остаточного активного хлора в воде после ее дехлорирования не должно превышать 0,3 мг/дм3.

3.3 Приготовление сахарного сиропа

Расчетную массу сахара задают в купажный сироп напитков в виде сахарного сиропа. Сахарный сироп готовят в специальном резервуаре с механической мешалкой (сироповарочном котле) горячим способом.

Сахар подают в сироповарочный котел, где его растворяют в воде с температурой 55°С-60°С при непрерывном перемешивании. После полного растворения сахара сироп доводят до кипения и кипятят в течение 30-40 минут для полного уничтожения слизеобразующих бактерий. О готовности сиропа судят по достижении массовой доли сухих веществ в сиропе 63%-67%. После чего варку прекращают.

Затем горячий сироп фильтруют от грубых механических примесей через простейшие фильтры – ловушки и для более тонкой фильтрации через патронные, мембранные или пластинчатые фильтры, после чего сироп охлаждают в теплообменнике до температуры 10°С-20°С и направляют в купажную емкость. Сироповарочный котел ополаскивают небольшим количеством подготовленной питьевой воды, направляя промывные воды также в купажную емкость.

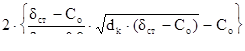

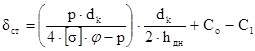

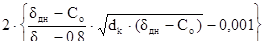

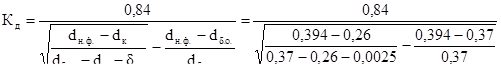

Для приготовления сахарного сиропа заданной массовой доли сухих веществ рассчитывают требуемое количество сахара и воды на одну варку.

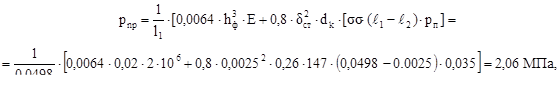

Пример расчета.

Требуется приготовить 166,67 дм3 сахарного сиропа с массовой долей сухих веществ 65% . Находим плотность 65%-ного сахарного раствора, она равна 1,3163 кг/дм3. Масса 166,67дм3 сиропа составит:

166,67 x 1,3163 = 219,39 кг

Количество сахара в данном сиропе:

(219,39 х 65)/100 = 142,60 кг

Количество воды при этом составит:

(219,39 х 35)/100 = 76,79 кг

При варке сахарного сиропа вода из него выпаривается в зависимости от продолжительности кипячения на 2% – 5 % .

Поэтому требуемый расход воды для растворения сахара, с учетом ее испарения (для расчета принимаем 5 %), составит: 76,79 x 1,05 = 80,63 кг.

Фактический расход товарного сахара увеличивается в соответствии с его влажностью. Массовая доля влаги в товарном сахарном песке составляет 0,15 %, следовательно, требуемое количество товарного сахара составит:

142,60 + (142,60 х 0,15)/100 = 142,81 кг

3.4 Приготовление купажного сиропа

Купажный сироп готовят путем соединения и тщательного перемешивания компонентов в количествах, обеспечивающих получение органолептических и физико-химических показателей напитков, указанных в рецептурах.

3.4.1 Перед приготовлением купажного сиропа все оборудование, включая трубопроводы, запорную и регулирующую арматуру, должно быть проверено на герметичность, тщательно промыто, продезинфицировано и вторично промыто водой.

3.4.2 Перед внесением компонентов в купажную емкость их необходимо подготовить.

Натуральные настои, экстракты, морсы, соки (кроме концентрированных) подвергают фильтрации.

Цитрусовые настои, в связи с повышенным содержанием в них терпенов, разбавляют подготовленной питьевой водой в соотношении 1 : 5 и оставляют не менее, чем на 12 часов для отстаивания. После чего декантируют и фильтруют.

Сухие порошкообразные или гранулированные компоненты рекомендуется вносить в купажный сироп в виде водных растворов.

Красители задают в купаж в виде водных растворов.

Лимонную кислоту вносят в купажный сироп в виде 50%-ого водного раствора.

3.4.3 Для увеличения срока годности напитков возможно использование консервантов в количестве, предусмотренном рецептурой. Консерванты предварительно растворяют в подготовленной питьевой воде в соотношении 1 : 10.

Общее количество сорбата калия (натрия или кальция), включая сорбат, содержащийся в сырье, в пересчете на сорбиновую кислоту не должно превышать 300 мг на 1,0 дм3 готовой продукции.

Общее количество бензоата натрия (калия или кальция), включая бензоат, содержащийся в сырье, в пересчете на бензойную кислоту не должно превышать 150 мг на 1,0 кг готовой продукции.

При использовании комбинации консервантов их общее количество не должно превышать 400 мг на 1,0 кг готовой продукции (в том числе сорбатов в пересчете на сорбиновую кислоту не более 250 мг/кг, и бензоатов в пересчете на бензойную кислоту не более 150 мг/кг).

3.4.4 Купажный сироп готовят холодным способом, путем внесения в купажную емкость при постоянном перемешивании компонентов в указанной последовательности:

- сахарный сироп;

- раствор лимонной кислоты;

- концентрированные соки, концентраты;

- настои, экстракты, вкусо-ароматические основы;

- ароматизаторы, эмульсии, замутнители;

- растворы красителей;

- растворы консервантов.

После внесения сахарного сиропа и других концентрированных продуктов мерники ополаскивают небольшим количеством подготовленной питьевой воды, направляя промывные воды также в купажную емкость.

Объем купажного сиропа доводят подготовленной питьевой водой до расчетного, указанного в рецептуре.

3.4.5 Купажный сироп тщательно перемешивают в течение 15-20 минут и фильтруют. Допускается не проводить фильтрацию купажного сиропа, если перед внесением в купажную емкость каждый компонент фильтровали отдельно (эмульсии вкусо-ароматические натуральные фильтрации не подвергаются). Купажный сироп, предназначенный для приготовления замутненных напитков, фильтрации не подвергают.

3.4.6 Перед тем, как готовить напиток из купажного сиропа, проводят проверку контролируемых параметров. С этой целью готовят «контрольный напиток», для чего в лаборатории смешивают купажный сироп, предназначенный для розлива напитка, с подготовленной водой в заданном соотношении при 20 °С. «Контрольный напиток» перемешивают, доводят его температуру до 20 °С и определяют физико-химические показатели.

Контроль показателей по «контрольному напитку» служит для ориентировочных целей при запуске линии в начале смены и при смене купажа.

3.4.7 Приготовленный купажный сироп выдерживают в течение 2-х часов для подавления микрофлоры и достижения стабильности по органолептическим и физико-химическим показателям. Не рекомендуется проводить розлив напитка позднее, чем через 24 часа после приготовления купажного сиропа.

3.4.8 Купажный сироп, слитый из мерных стекол технологического оборудования, запрещается использовать в производстве и для переработки.

3.5 Приготовление газированных напитков

3.5.1 Перед приготовлением напитка все оборудование, включая трубопроводы, запорную и регулирующую арматуру, должно быть проверено на герметичность, тщательно продезинфицировано и вторично промыто подготовленной водой.

3.5.2 Купажный сироп перед розливом напитка медленно перемешивают в течение 10 минут и передают в цех розлива.

Купажный сироп смешивают с подготовленной водой в соотношении, предусмотренном рецептурой на конкретный напиток. Допускается использование другого разведения с соответствующим пересчетом.

3.5.3 В синхронно-смесительной установке смешивают предварительно охлажденные до температуры (6,0 ÷ 8,0) °С купажный сироп и подготовленную воду с температурой (2,0 ÷ 4,0) °С в установленном соотношении по объему и насыщают двуокисью углерода.

3.5.4 Допускается использование установок с предварительным дозированием купажного сиропа в бутылку. При этом последовательно вносят расчетные объемы купажного сиропа и сатурированной воды, предварительно охлажденные до температуры (6,0 ÷ 8,0) °С и (2,0 ÷ 4,0) °С соответственно.

3.6 Пастеризация

3.6.1 Купажный сироп непосредственно перед розливом подвергают пастеризации, если это предусмотрено рецептурой, с использованием режима, предусмотренного инструкцией по эксплуатации применяемой пастеризационной установки, например:

– нагрев до 90°С–95°С и выдержка 20–30 секунд (пластинчатый пастеризатор);

или других режимов пастеризации, применяемых на предприятии и позволяющих производить напитки с заданными сроками годности.

3.6.2 При розливе напитка в стеклянные бутылки или металлические банки рекомендуется пастеризация уже разлитого в упаковку напитка на любом оборудовании, обеспечивающем режим пастеризации, предусмотренный Технологической инструкцией производителя, например: нагрев до 65°С–68°С и выдержка в течение 20 минут (туннельный пастеризатор).

3.7 Розлив, укупорка, бракераж, наклейка этикеток и передача готовой продукции на склад

Розлив осуществляют после проверки контролируемых физико-химических показателей.

3.7.1 Розлив напитков производят в стеклянные бутылки, ПЭТ бутылки, металлические банки, соответствующие ТР ТС 005/2011.

3.7.2 Стеклянные бутылки подвергают мойке на бутылкомоечной машине. Режим мойки и концентрация моющего раствора устанавливаются изготовителем машины и указываются в инструкции по ее эксплуатации.

3.7.3 Бутылки, изготовленные из ПЭТ, поступающие на розлив напитка сразу после изготовления их на бутылковыдувных машинах, мойке не подвергают.

Бутылки ПЭТ, поставляемые с других предприятий или со складских помещений, подвергают ополаскиванию подготовленной питьевой водой.

3.7.4 Бутылки герметично укупоривают пробками, соответствующими ТР ТС 005/2011.

3.7.5 В том случае, когда уже разлитый в упаковку и укупоренный напиток не проходит пастеризацию (например, в туннельном пастеризаторе), упаковку и укупорочные средства непосредственно перед розливом подвергают обеззараживанию. Могут применяться различные способы обеззараживания, например, при помощи бактерицидного облучения, обработки паром или шприцевания моющим раствором, разрешенным к применению органами Роспотребнадзора, с последующим ополаскиванием.

3.7.6 Допускаемые отрицательные отклонения содержимого нетто от номинального количества каждой единицы потребительской упаковки с напитком – в соответствии с требованиями ГОСТ 8.579-2002. Допускаемые положительные отклонения устанавливаются предприятием.

3.7.7 Готовые напитки в потребительской упаковке проверяют по органолептическим и физико-химическим показателям в начале розлива и с периодичностью, зависящей от длительности розлива.

3.7.8 В случае применения прозрачной упаковки после укупорки и перемешивания осуществляют бракераж напитков. Бракераж заключается в тщательном просмотре бутылок на световом экране. При этом проверяют отсутствие посторонних включений, чистоту внутренней и наружной поверхности бутылок, полноту налива. Бутылки с обнаруженными дефектами отбраковывают, учитывают и возвращают как внутризаводской брак для соответствующей переработки.

3.7.9 На каждую бутылку наклеивают этикетку при помощи клея (синтетического или на основе декстрина). Используемый клей должен плотно приклеивать этикетку к бутылке, не повреждать бумагу и рисунок этикетки, легко смываться при мойке бутылок, не иметь неприятного запаха.

3.7.10 Из цеха розлива продукцию передают на склад готовой продукции, где осуществляют хранение и отпуск готовой продукции потребителю.

3.7.11 Учет готовой продукции ведут в соответствии с требованиями нормативных документов с помощью универсальных счетчиков штучного учета продукции.

3.8 Хранение и транспортирование готовой продукции

3.8.1 Хранение и транспортирование готовой продукции проводят в соответствии с ГОСТ 28188-2014.

3.8.2 Готовую продукцию транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на конкретных видах транспорта.

4. Маркирование

4.1 Маркирование упаковки с напитками проводят в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» и ГОСТ Р 51074-2003.

5. Требования к технологическому оборудованию

5.1 Для производства напитков применяют типовое технологическое оборудование безалкогольной промышленности, включающее комплексную установку по водоподготовке, купажное отделение, линию розлива.

5.2 Основными требованиями, которые предъявляют к технологическому оборудованию, являются конструктивное совершенство, надежность работы, ремонтопригодность, простота эксплуатации. Все машины и аппараты должны быть безопасны при обслуживании их в процессе эксплуатации. Оборудование и детали, которые соприкасаются с пищевым сырьем, полуфабрикатами, готовой продукцией, должны быть изготовлены из высокостойких материалов, разрешенных для контакта с данными пищевыми продуктами органами Роспотребнадзора.

***

Со второй частью технологической инструкции (разделы 6-10) можно ознакомиться по этой ссылке.

Предлагаем Вашему вниманию информацию по производству безалкогольных напитков, включая газированные и негазированные напитки.

ВВЕДЕНИЕ

- 1. Настоящий «Сборник основных правил, технологических инструкций и нормативных материалов по производству безалкогольной продукции» распространяется на производство безалкогольных напитков (газированных и негазированных), товарных сиропов и сиропов для газированных безалкогольных напитков, приготовляемых на аппаратах «Постмикс», «Премикс» и других автоматах, искусственно минерализованных вод, концентратов напитков (порошкообразные смеси для напитков).

- 2. К безалкогольным напиткам относят напитки, приготовленные из питьевой или минеральной столовой воды, плодово-ягодных или овощных соков, концентратов соков, продуктов пчеловодства, настоев и экстрактов растительного сырья, сахара или сахарозаменителей с добавлением ароматизаторов, пряно-ароматического или зернового сырья, красителей и других компонентов.

- 3. Безалкогольные напитки в зависимости от способа производства подразделяют на газированные и негазированные.

- 4. Предприятия по производству безалкогольной продукции разрабатывают и утверждают в установленном порядке технологические инструкции, технические условия и рецептуры для производства конкретного вида безалкогольной продукции, учитывающие конкретные условия производства и отвечающие требованиям настоящего сборника, действующих технических условий, санитарных норм и правил.

- 5. Разработанная на предприятиях нормативная документация на производство напитков должна соответствовать требованиям настоящего сборника и технических условий на напитки безалкогольные, а также «Гигиеническим требованиям к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов» СанПиН 2.3.2.560-96*.

* На территории Российской Федерации действуют СанПиН 2.3.2.1078-01, здесь и далее по тексту.

- 6. Разработанная на предприятиях документация на производство безалкогольной продукции не должна вызывать снижение качества безалкогольных напитков.

- 7. Списание сырья, полупродуктов и вспомогательных материалов следует производить по фактическим потерям в производстве, не превышающим предельно допустимых норм потерь сырья, полупродуктов, вспомогательных материалов, утвержденных в установленном порядке.

1. ГАЗИРОВАННЫЕ И НЕГАЗИРОВАННЫЕ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

1.1. Основные правила производства газированных и негазированных безалкогольных напитков

Безалкогольные напитки должны быть изготовлены по действующим технологическим инструкциям и рецептурам с соблюдением санитарных норм и правил, утвержденных в установленном порядке.

Газированные безалкогольные напитки готовят путем купажирования составляющих компонентов напитка и последующего насыщения полученных смесей (купажных сиропов) диоксидом углерода посредством смешивания купажного сиропа с газированной питьевой водой или посредством насыщения водной смеси купажного сиропа диоксидом углерода с последующим розливом готового напитка в потребительскую тару (бутылки, контейнеры).

Негазированные безалкогольные напитки готовят аналогично газированным, но не подвергают насыщению диоксидом углерода. Отдельные наименования негазированных напитков при купажировании составляющих компонентов напитков подвергают нагреванию и разливают в потребительскую тару (автотермоцистерны, термосы) в горячем состоянии.

Безалкогольные напитки предназначены для реализации потребителю в оптовой и розничной торговой сети в качестве прохладительных напитков, за исключением напитков, выпускаемых в горячем состоянии, и сиропов для газированных напитков, приготовляемых на аппаратах «Постмикс», «Премикс», а также на других автоматах, используемых для розлива напитков в негерметично закрывающуюся тару и реализации напитков в сети общественного питания.

Горячие негазированные безалкогольные напитки предназначены для реализации потребителю в холодное время года в качестве согревающих напитков.

Напитки специального назначения реализуют определенным категориям потребителей (дети, спортсмены, больные, страдающие сахарным диабетом, и др.) в качестве лечебно-профилактических.

Физико-химические показатели жидких безалкогольных напитков должны соответствовать требованиям технических условий и не превышать установленных норм, приведенных ниже.

| Показатели | Значение |

| Массовая доля спирта в напитках, %: | |

| на растительном сырье и на основе виноматериалов и спиртованных соков | 1,2 |

| содержащих водно-спиртовые компоненты | 0,5 |

| других | 0,2 |

| Массовая доля двуокиси углерода в напитках, %, не менее: | |

| сильногазированных | 0,40 |

| среднегазированных | 0,30 |

| слабогазированных | 0,20 |

| Массовая доля двуокиси углерода в напитках, реализуемых через аппараты «Постмикс», «Премикс» и другие автоматы и соковые диспенсеры: |

|

| при розливе в негерметичную тару потребителя | Не регламентируется |

| при розливе в потребительскую тару | Соответствует приведенным выше значениям |

Допускаемые отклонения физико-химических показателей безалкогольных газированных и негазированных напитков не должны превышать указанные ниже пределы.

| Показатели | Допускаемые отклонения, не более |

| Массовая доля сухих веществ, % | ±0,2 |

| Кислотность, см3 раствора гидроокиси натрия концентрацией 1,0 моль/дм3 на 100 см3 | ±0,3 |

По микробиологическим показателям безалкогольные напитки, газированные и негазированные, должны соответствовать «Гигиеническим требованиям к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов» СанПиН 2.3.2.560-96.

Содержание токсичных элементов и радионуклидов в безалкогольных газированных и негазированных напитках не должно превышать допустимые нормы, установленные в «Гигиенических требованиях к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов» СанПиН 2.3.2.560-96.

| Показатели | Допустимые значения, не более |

| Свинец, мг/кг | 0,3 |

| Мышьяк, мг/кг | 0,1 |

| Кадмий, мг/кг | 0,03 |

| Ртуть, мг/кг | 0,005 |

| Цезий-137, Бк/л | 70 |

| Стронций-90, Бк/л | 100 |

Содержание патулина в напитках, приготовленных с использованием яблочного сока и облепихи, регламентируется по сырью.

1.2. Характеристика безалкогольных напитков

Газированные безалкогольные напитки представляют собой насыщенные диоксидом углерода водные растворы смесей сахарного сиропа или сахарозаменителей, соков плодоовощных спиртованных или натуральных, экстрактов плодово-ягодных, овощных из растительного сырья (в том числе из зернового), настоев цитрусовых спиртовых, настоев трав и пряностей, вин, эссенций, ароматических композиций пищевых, концентратов и концентрированных основ для напитков, колера и других красителей, разрешенных органами Госсанэпиднадзора РФ для производства безалкогольных напитков, пищевых кислот, биологически активных веществ и прочих компонентов.

Негазированные напитки — это смеси водных растворов сахара или сахарозаменителей, плодово-ягодных и овощных концентрированных соков, натуральных или спиртованных соков, экстрактов, настоев растительного сырья, вин, виноматериалов, пищевых кислот и эссенций, ароматизаторов, красителей и другого сырья.

По внешнему виду безалкогольные напитки подразделяют на следующие группы:

- жидкие напитки (прозрачные и замутненные);

- концентраты напитков (порошкообразные смеси) в потребительской таре.

Прозрачные жидкие напитки должны быть прозрачными, без осадка и посторонних включений. Допускается легкая опалесценция, обусловленная особенностями используемого сырья.

Замутненные жидкие безалкогольные напитки представляют собой непрозрачную жидкость. Допускается наличие осадка и взвесей, характерных для используемого сырья, без посторонних включений, не свойственных продукту.

В зависимости от используемого сырья, его содержания в готовом напитке, технологии производства и назначения жидкие газированные и негазированные безалкогольные напитки подразделяют на группы:

- сокосодержащие напитки — соковые и лимонады;

- на пряно-ароматическом растительном сырье;

- на ароматизаторах;

- на зерновом сырье;

- специального назначения, в том числе напитки для больных сахарным диабетом, и низкокалорийные напитки;

- искусственно минерализованные воды.

По степени насыщения диоксидом углерода жидкие напитки подразделяют на типы:

- сильногазированные;

- среднегазированные;

- слабогазированные.

По способу обработки жидкие напитки подразделяют на:

- непастеризованные;

- пастеризованные;

- с применением консервантов;

- без применения консервантов;

- холодного розлива;

- горячего розлива;

- асептического розлива.

1.3. Ассортимент безалкогольных напитков

Безалкогольные напитки в зависимости от способа производства, сырьевого состава, определенного рецептурами, назначения делятся на газированные и негазированные, прозрачные и замутненные, жидкие и порошкообразные, низкокалорийные и высококалорийные, горячие и холодные, искусственно минерализованные воды, а также напитки специального назначения.

Ассортимент жидких безалкогольных напитков представлен следующими группами напитков:

- сокосодержащие напитки, в состав которых входит от 3,0 до 50% плодово-ягодного или овощного сока;

- напитки на ароматизаторах, изготовленные с использованием ароматических веществ или их композиций (эссенции, эфирные масла, эмульсии, основы и др.);

- напитки на пряно-ароматическом сырье, изготовленные с использованием экстрактов растительного сырья, настоев, концентрированных основ или концентратов, полученных из пряно-ароматического сырья;

- напитки на зерновом сырье;

- искусственно минерализованные воды, изготовленные из питьевой воды с добавлением неорганических солей;

- напитки специального назначения (витаминизированные, тонизирующие, низкокалорийные, напитки для больных сахарным диабетом, напитки для спортсменов, детей, лиц, испытывающих повышенные умственные и физические нагрузки, и др.), предназначенные по своему воздействию для определенных категорий потребителей.

Примечание: а) к низкокалорийным жидким безалкогольным напиткам относятся напитки, содержащие не более 5% углеводов; б) к напиткам для больных сахарным диабетом относятся напитки, в которых сахар полностью заменен сахарозаменителями или подсластителями.

Например, в целях повышения достоверности информации, нанесенной на этикетках готовой продукции в оптовой и розничной сети г. Москвы, запрещается реализация безалкогольной продукции, изготовленной на синтетической основе под названием натуральных плодов, ягод и фруктов.

Ассортимент безалкогольных напитков всех групп, изготовленных с использованием разнообразных плодово-ягодных и овощных полупродуктов (натуральных соков, экстрактов, морсов и др.), вин и виноматериалов, концентрата квасного сусла, концентратов квасов и других продуктов переработки зернового сырья, спиртовых настоев и экстрактов различных плодов, трав, листьев и кореньев растительного сырья, в том числе пряно-ароматического, пищевых эссенций и ароматизаторов, идентичных натуральным, пищевых кислот, сахара, сахарозаменителей и подсластителей, в том числе ксилита, сорбита, аспартама, кристаллозы и др., отдельных витаминов или комплекса витаминов, биологически активных веществ, другого сырья и полупродуктов, представлен разнообразными напитками, в числе которых следующие:

- газированные напитки на плодово-ягодных полупродуктах (концентрированных соках, плодово-ягодных экстрактах, соках, морсах, концентратах сокосодержащих напитков) — «Ананасовый аромат», «Абрикосовый аромат», «Банановый аромат», «Золотой апельсин», «Грейпфрут», «Виноградный», «Вишня», «Детский», «Клубника», «Клюквенный на соке», «Апельсин», «Лимон», «Ананас», «Черная смородина» и др.;

- газированные напитки на настоях, экстрактах растительного сырья — «Бахмаро тонизирующий», «Байкал» (тонизирующий напиток), «Апельсин», «Саяны» (тонизирующий напиток), «Тархун», «Тархуновый», «Цитрусовый», «Кока-кола» (тонизирующий напиток), «Пепси-кола» (тонизирующий напиток) и др.;

- газированные напитки, приготовленные на деалкоголизованных винах и виноматериалах — «Крюшон любительский красный», «Крюшон любительский белый», коктейли: «Вечерний», «Сюрприз», «Праздничный», «Остоженка» и др.;

- газированные напитки на эссенциях, ароматизаторах, концентратах для напитков — «Дюшес», «Крем-сода», «Буратино», «Лесная ягода», «Апельсин», «Лимон», «Лимон-лайм», «Земляника», «Яблоко», «Малина» и др.;

- газированные низкокалорийные напитки (диетические), в которых сахар полностью или частично заменен сахарозаменителями и которые содержат не более 5% углеводов — «Тоник горький», «Апельсин», «Лимон», «Яблочный» и др.;

- газированные напитки на зерновом сырье и продуктах его переработки — «Московский квас», «Русский квас», «Квас ароматический», «Квас литовский», «Квас мятный», «Квас тминный», «Квас с хреном», «Квас деревенский», «Квас боярский», «Квас юбилейный», «Квас столичный»;

- газированные напитки для больных диабетом — «Лимонный» (на ксилите), «Апельсиновый» (на ксилите), «Цитрусовый» (на сорбите), «Вишневый» (на сорбите) и др.;

- негазированные напитки — «Лимонный», «Апельсиновый», «Мандариновый», изготовленные на цитрусовых настоях, горячий «Вишневый напиток», коктейли: «Зарядье», «Молодежный», «Изабелла», «Невский», «Адмиралтейский», «Москворечье», «Рябина красная», «Свитязанка», «Журавинка» и др.

1.4. Сырье, полупродукты и вспомогательные материалы

Для производства газированных и негазированных безалкогольных напитков используют сырье, полупродукты и вспомогательные материалы, отвечающие требованиям действующих ГОСТов и гигиенических сертификатов или имеющее разрешение органов Госсанэпиднадзора РФ для применения при производстве данного вида продукции.

Сырье, полупродукты и вспомогательные материалы перед использованием в производстве подвергают подработке: осветлению, обеззараживанию, изменению солевого состава, улучшению качества, растворению в воде или других растворителях, сушке, охлаждению, нагреву, просеиванию и т.д.

1.4.1. Вода

Принимая во внимание, что основным компонентом безалкогольных напитков является питьевая вода, содержание которой в некоторых напитках достигает 97%, качеству ее должно быть уделено особое внимание. Более того, учитывая ежегодно повышающийся дефицит воды, на заводах безалкогольных напитков используемую воду следует строго разделять на воду, предназначенную для технологических целей, и воду, расходуемую для промышленных целей (питание котлов, отопление помещений, охлаждение и нагревание полуфабрикатов или готовой продукции и т.д.). На предприятиях должен быть организован сбор и многократное использование воды для промышленных целей.

В зависимости от назначения, а также источников снабжения (централизованные и нецентрализованные) к качеству воды предъявляют различные требования, что определяет характер и степень ее подработки. Воду, поступающую на предприятие из централизованных источников водоснабжения, как правило, расходуют на технологические цели без специальной подработки, за исключением фильтрования ее перед использованием в производстве и в некоторых случаях умягчения и обеззараживания. Вода, поступающая на производство из нецентрализованных источников водоснабжения (артезианские скважины, открытые водоемы), должна быть подвергнута очистке от примесей, обеззараживанию, обработке для улучшения качества и умягчению. Вода, используемая для технологических нужд производства безалкогольной продукции, общая жесткость которой превышает 6 мг-экв/дмСборник основных правил, технологических инструкций и нормативных материалов по производству безалкогольной продукции, должна подвергаться умягчению, рН воды должен быть в пределах 6,5-8,5.

1.4.2. Сахар и сахаросодержащие жидкости

Поступающий на производство безалкогольных напитков сахар-песок перед загрузкой в питательный бункер рекомендуется просеивать через сетчатую ловушку для отделения случайно попавших концов шпагата, которым зашиваются мешки, и других посторонних включений, а также пропускать через магнитные сепараторы для улавливания металлических предметов. При использовании непрерывнодействующих сироповарочных станций для обеспечения бесперебойной работы дозаторов сахарный песок должен быть просеян через специальный механический просеиватель в целях отделения образовавшихся комочков сахара.

Порожние мешки должны быть вывернуты наизнанку и подвергнуты обработке в мешкотряске.

При варке сахарного сиропа используют сахаросодержащие жидкости (бракованная продукция, промывные воды и т.д.), которые имеют различную окраску и содержат различные ароматические вещества. Для удаления ароматических веществ и устранения цветности сахаросодержащие растворы рекомендуется до варки сахарного сиропа обработать активным углем и пропустить через фильтры, заполненные костяной крупкой.

Жидкий сахар перед использованием в производстве должен быть подвергнут фильтрованию через сетчатую ловушку.

Заменители сахара — сорбит, ксилит, сахарин и др. — перед внесением в купажные аппараты растворяют в исправленной питьевой воде в эмалированной или изготовленной из нержавеющей стали посуде, а затем фильтруют через тканевый или бумажный фильтр до полной прозрачности.

Сахар-рафинад, поступающий на производство и имеющий интенсивно выраженный синеватый оттенок красителя (ультрамарина), нельзя использовать, так как при варке сахарного или приготовлении купажного сиропа могут образоваться и выпасть в осадок продукты распада этого красителя.

1.4.3. Плодово-ягодные соки, морсы, экстракты, концентрированный сок

Плодовые соки и морс перед подачей в купажное отделение должны быть осторожно сняты с осадка, образовавшегося в сборниках при хранении их, и отфильтрованы на фильтр-прессах для отделения пектиновых и белковых веществ, а также дрожжевых клеток, что позволит значительно повысить стойкость безалкогольных напитков. Плодово-ягодные экстракты и концентрированные плодово-ягодные соки перед использованием разбавляют исправленной питьевой водой в соотношении 1:5, отстаивают, а затем полученный раствор фильтруют через тканевые фильтры или фильтр-пресс.

Плодово-ягодные полупродукты не следует хранить в алюминиевой таре, так как это может вызвать потемнение этого сырья.

1.4.4. Пищевые кислоты

Лимонную, виннокаменную и аскорбиновую кислоты перед введением в купажный аппарат разбавляют исправленной питьевой водой в соотношении 1:1, тщательно фильтруют через тканевый фильтр. Молочную, ортофосфорную и уксусную кислоты используют в жидком виде без разбавления.

1.4.5. Диоксид углерода

Поставляемый на заводы безалкогольных напитков диоксид углерода рекомендуется проверять на отсутствие минеральных масел и содержание воды, массовая доля которой не должна превышать 0,1%. Основное количество диоксида углерода поставляют на заводы безалкогольных напитков в стальных баллонах. Для определения количества воды в диоксиде углерода баллон с ним переворачивают вверх дном, открывают вентиль и спускают воду, количество которой измеряют.

Для определения наличия минеральных масел берут чистую белую ткань, накладывают ее на выходное отверстие вентиля и, открывая его, пропускают через ткань некоторое количество диоксида углерода. При наличии в нем минеральных масел на ткани остается масляное пятно.

Учитывая, что диоксид углерода, содержащийся в баллоне, находится под высоким давлением, для понижения давления до рабочего используют углекислотные редукторы. При этом в процессе превращения диоксида углерода из жидкого состояния в газообразное происходит поглощение теплоты, в результате чего в проходном сечении углекислотного вентиля образуются снежные пробки. Для предотвращения указанного используют различные подогреватели редукторов.

1.4.6. Красители

Красители перед введением в купажные аппараты растворяют в исправленной питьевой воде. Энокраситель рекомендуется применять в виде 20-30%-ного раствора, тартразин — в виде водного раствора концентрацией 5 г на 100 смСборник основных правил, технологических инструкций и нормативных материалов по производству безалкогольной продукции, колер — в виде водного раствора, приготовляемого в соотношении 1:5.

1.4.7. Ароматические вещества

Настои и эссенции в случае наличия в них мути и осадка перед употреблением фильтруют. Наличие повышенного количества терпенов в цитрусовых настоях вызывает их помутнение. Кроме того, терпены нерастворимы в воде. Использование цитрусовых настоев с высоким содержанием терпенов приводит к опалесценции напитков и снижению их стойкости. Это обстоятельство вызывает необходимость выделять терпены из настоев перед использованием их для приготовления напитков. Для «высаживания» терпенов в 100 смСборник основных правил, технологических инструкций и нормативных материалов по производству безалкогольной продукции настоев вводят 20 смСборник основных правил, технологических инструкций и нормативных материалов по производству безалкогольной продукции исправленной питьевой воды. Затем раствору дают отстояться не менее 12 ч для осаждения выпавших в осадок терпенов, после чего осветленную часть раствора осторожно снимают с осадка и фильтруют. Фильтрат используют для приготовления напитка.

Существует второй способ детерпенизации цитрусовых настоев: их разбавляют исправленной питьевой водой до крепости 35-45%, а затем в смесь вносят 0,01-0,02 кг магнезии (MgO) на каждые 10 дмСборник основных правил, технологических инструкций и нормативных материалов по производству безалкогольной продукции жидкости. Выделившийся после отстаивания осадок терпенов отфильтровывают.

1.4.8. Концентрат квасного сусла (ККС)

Продолжительное время хранящийся на заводе-изготовителе и заводе-потребителе концентрат квасного сусла следует исследовать на обсемененность микрофлорой. При микробиологической загрязненности его необходимо подвергнуть стерилизации. Для этого ККС разводят исправленной питьевой водой в соотношении 1:3 и раствор подвергают кипячению в течение 15 мин, после чего используют для приготовления напитков на зерновом сырье.

1.4.9. Консерванты

Консерванты — бензоат натрия, юглон, плюмбогин — вводят в купажные сиропы в виде рабочих растворов. Бензоат натрия растворяют в исправленной питьевой воде, юглон и плюмбогин — в этиловом спирте, цитрусовых настоях или эссенциях.

1.4.10. Мед

Используемый в некоторых напитках мед должен быть подвергнут следующей обработке. Сразу же после вскрытия тары с медом с поверхности его удаляют всплывшие посторонние частицы (кусочки воска, пчел, пергу, личинки, солому и др.). Зачистки собирают, разводят горячей питьевой водой температурой 50-80 °С в соотношении 1:0,5, процеживают через марлю и вводят в купажный аппарат. Если мед находится в жидком состоянии, его перемешивают деревянным веслом, определяют содержание сухих веществ и рассчитывают необходимую дозу для закладки, разводят исправленной питьевой водой в соотношении 1:1 и вносят при непрерывно работающей мешалке в купажный аппарат. Если мед закристаллизовался, после зачистки его поверхности фляги погружают в водяную баню температурой 58-62 °С для разжижения меда.

1.4.11. Концентрат для напитка «Байкал»

Перед использованием концентрата в производстве его разводят исправленной питьевой водой температурой 40-60 °С в соотношении 1:4, смесь тщательно перемешивают и оставляют на 18-24 ч для осветления. Затем осветленную часть снимают с осадка методом декантации, фильтруют и направляют в купажный аппарат.

1.4.12. Импортные сырье, полупродукты и вспомогательные материалы

Наряду с поставками отечественного сырья, полупродуктов и вспомогательных материалов для производства безалкогольной продукции ряд фирм Российской Федерации, в том числе «Делер НФ и БИ», СП «Тереза интер», концерн «ЮТС интернэшнл», ЗАО «Буш Боак Аллен ЛТД» осуществляют поставку указанных продуктов ведущих иностранных фирм.

Перечень и краткая характеристика сырья, полупродуктов и вспомогательных материалов, поставляемых этими фирмами, а также оказываемые ими услуги в области производства безалкогольных напитков, приведены в приложениях 1-4.

1.5. Технологическая схема производства газированных безалкогольных напитков

Производство газированных безалкогольных напитков включает в себя следующие основные стадии:

- приготовление сахарного сиропа;

- приготовление колера;

- приготовление купажного сиропа;

- насыщение воды или напитков диоксидом углерода;

- розлив в бутылки;

- бракераж;

- наклеивание этикеток и передача готовой продукции на склад;

- хранение и транспортировка продукции.

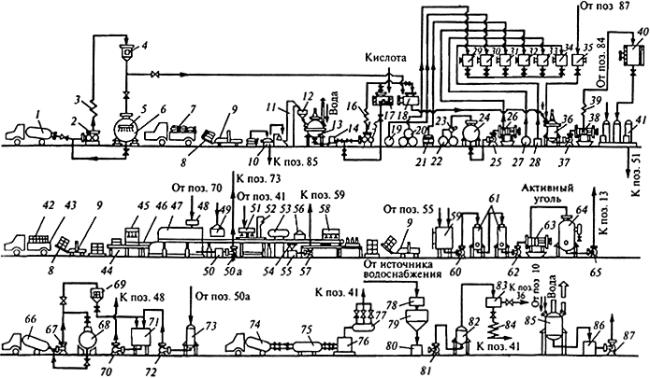

Организация производства газированных безалкогольных напитков осуществляется в соответствии с принципиальной технологической схемой, приведенной на рисунке 1-1.

Рис.1-1. Аппаратурно-технологическая схема производства газированных безалкогольных напитков

При использовании на заводе жидкого сахара последний специализированным автотранспортом 1 доставляют на завод. С помощью гибкого шланга цистерну с сахаром подсоединяют к насосу 2, и жидкий сахар через теплообменник 3 и мерник 4 перекачивают в сборник 6 для хранения. Сборник желательно оборудовать бактерицидными лампами 5. При использовании сахара-песка мешки с сахаром 7 на поддонах 8 доставляют автотранспортом на завод. Пакеты мешков автопогрузчиком 9 снимают с автомашин и доставляют к месту складирования. По мере надобности мешки с сахаром доставляют на поддонах в производственный склад сироповарочного отделения, где после взвешивания на весах 10 сахар ссыпают в приемный бункер ковшового подъемника 11. Далее сахар поступает в промежуточный бункер 12 для хранения, а из него в сироповарочный котел 13, куда одновременно задают расчетное количество воды. Готовый сахарный сироп направляют на фильтр-ловушку 14, а затем в случае проведения инверсии шестеренным насосом 15 через теплообменник 16 перекачивают в сборник 17 для инверсии сахарозы. В указанный сборник вносят расчетное количество кислоты. Готовый сахарный сироп насосом 15 подают на теплообменник 16, откуда инвертированный сахарный сироп поступает в сборник 18 для хранения.

Бочки 19, 20, 21, 22, 27 соответственно с настоями, экстрактами, концентратами напитков, соками, композициями напитков, ящики 28 с кислотами и другими составляющими напитков поступают на склад для хранения. Соки, как правило, хранят в стеклоэмалевых или изготовленных из нержавеющей стали сборниках 24, куда их перекачивают насосом 23 из бочек.

После соответствующей подработки (детерпенизации настоев, предварительного растворения концентратов в горячей воде, фильтрования соков на фильтре 26 и д. т.) насосом 25 (или непосредственно из тары) составляющие купажного сиропа задают в сборники-мерники 29-34, установленные на предкупажной площадке. По мере надобности расчетное количество сырья и сахарный сироп из сборника 18 задают в купажный чан 36, откуда после тщательного перемешивания готовый купажный сироп, пройдя фильтр 38 и теплообменник 39, поступает в сборник-мерник 40 купажного сиропа, откуда затем он поступает на синхронно-смесительную установку 41. При приготовлении замутненных напитков купажный сироп не фильтруют. Если напитки готовят методом дозирования сиропа в бутылки с последующим заливом газированной водой, схема дополнительно комплектуется сатуратором, сироподозировочным и смесительным автоматами.

Пустую стеклотару 42 на завод доставляют автотранспортом 43. С помощью автопогрузчика 9 штабеля ящиков с бутылками, установленные на поддоне 8, снимают с автомашин и доставляют их в склад посуды. По мере надобности ящики подают на ленточный транспортер 44, который доставляет их к автоматам 45 для выемки бутылок из ящиков. Пустые ящики ленточным транспортером перемещают к автомату для укладки бутылок в ящики 58, а порожние бутылки пластинчатым транспортером 46 перемещают к бутылкомоечной машине 47. Рабочий раствор щелочи в ванны машины поступает из напорного сборника 48.

Чистые бутылки, вышедшие из бутылкомоечной машины, пластинчатым транспортером последовательно перемещают к световому экрану 49, разливочному автомату 51, укупорочному автомату 52, бракеражному автомату 53, этикетировочному автомату 56 и автомату 58 для укладки бутылок. Отбраковку нечисто вымытых бутылок и некачественных напитков производят визуально перед смотровым экраном.

Брак напитков сливают в воронки 54, откуда он, пройдя промежуточный сборник 55, насосом 57 перекачивается в сборник 59 для рекомендуемой обработки брака напитков активным углем.

Готовую продукцию, упакованную в ящики, сформированные в пакеты, установленные на поддонах, автопогрузчиком 9 доставляют в склад готовой продукции или грузят в автомобили.

Брак напитков целесообразно после удаления аромата насосом 60 передать в колонки 61, заполненные костяной крупкой, для снятия цветности, откуда осветленный брак напитков насосом 62 после фильтрования на фильтр-прессе 63 передают в вакуум-аппарат 64 для уваривания. Затем уваренный брак насосом 65 перекачивают в сироповарочные котлы для окончательного уваривания и кипячения. Отработанную щелочь из бутылкомоечных машин на ряде заводов в целях экономии сливают в сборник 50 для отстоя. Затем отстоявшийся отработанный раствор щелочи насосом 50а передают на фильтр 73, а из него насосом 72 осветленный раствор щелочи перекачивают в сборник 71 для приготовления рабочего раствора щелочи.

Концентрированную щелочь на завод доставляют в специализированных цистернах 66, откуда ее насосом 67 перекачивают в сборник 68 для хранения. Из этого сборника по мере надобности концентрированную щелочь насосом 67 перекачивают в напорный сборник-мерник 69, из которого она поступает в сборник 71 для приготовления рабочего раствора щелочи. Готовый рабочий раствор щелочи насосом 70 передают в напорный сборник 68 рабочего раствора щелочи.

Диоксид углерода доставляют на завод в жидком виде в специализированных автоцистернах 74, из которых его сливают в стационарные цистерны 75, предназначенные для хранения. По мере надобности диоксид углерода передают на станцию газификации 76, из которой газообразный диоксид углерода через гребенку 77 поступает на синхронно-смесительную установку 41, а из нее газированный напиток направляют на разливочный автомат 51.

Вода, используемая для приготовления напитков, из напорного сборника 78 поступает на фильтр-песочник 79, а из него через промежуточный сборник 80 насосом 81 ее передают на свечной керамический фильтр 82. Затем осветленная вода, пройдя сборник 83 и теплообменник 84, поступает на синхронно-смесительную установку 41.

Используемый для безалкогольных напитков колер приготавливают в колероварочном котле 85, куда загружают сахар после взвешивания его на весах 10. Готовый колер сливают в сборник 86, откуда его по мере необходимости насосом 87 перекачивают в сборник-мерник 35, установленный на предкупажной площадке.

Бутылки из ПЭТФ, сразу же переданные от бутылковыдувной машины на налив напитков, мойке не подвергают. Бутылки из ПЭТФ, поступающие от других предприятий или из промежуточных складских помещений, рекомендуется перед наливом напитков ополаскивать исправленной питьевой водой. Необходимость такой обработки устанавливается представителями органов Госсанэпиднадзора РФ и предприятия — производителя напитков.

Бутылки из ПЭТФ с напитком укупоривают завинчивающимися полиэтиленовыми пробками и пластинчатым транспортером передают к бракеражному и этикетировочному автоматам, упаковывают в пакеты и укладывают в потребительскую тару.

Производство напитков из зернового сырья организуют в соответствии с технологической схемой, представленной на рис.1-2, включающей следующие технологические стадии:

- приготовление сахарного сиропа;

- приготовление сахарного колера;

- подработка ККС;

- приготовление купажного сиропа;

- насыщение воды или напитков диоксидом углерода;

- розлив напитка в бутылки;

- бракераж;

- пастеризация напитков в бутылках;

- наклейка этикеток;

- хранение и транспортировка готовой продукции.

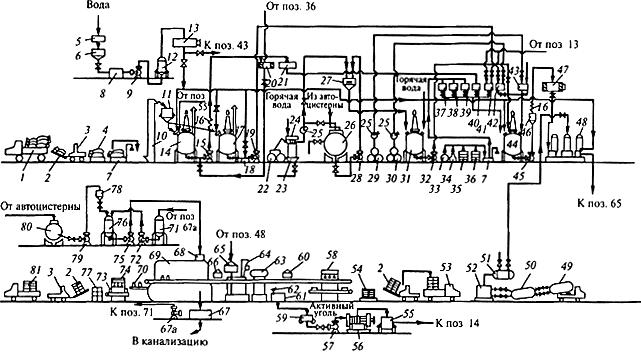

Рисунок 1-2. Аппаратурно-технологическая схема производства напитков из зернового сырья

Рис.1-2. Аппаратурно-технологическая схема производства напитков из зернового сырья

Сахар-песок, доставляемый на завод в мешках автомашинами 1 на поддонах 2, снимают с автомашин и автопогрузчиком 3 доставляют на склад, где хранят мешки с сахаром 4 в штабелях на поддонах. По мере надобности сахар-песок взвешивают на весах 7 и засыпают в приемный бункер нории 10, посредством которой его доставляют в накопительный бункер 11. Для варки сахарного сиропа расчетное количество сахара задают в сироповарочный котел 14, который прежде заполняют расчетным количеством воды. Используемую для технологических нужд воду фильтруют. Вода от источника водоснабжения поступает в сборник 5, оттуда ее направляют на фильтр-песочник 6. Из фильтра вода поступает в промежуточный сборник 8, а из него насосом 9 подается на керамический свечной фильтр 12 для обеспложивающего фильтрования. Обработанная указанным выше способом вода поступает в сборник-мерник 13. Для варки колера сахар-песок из бункера 11 засыпают в колероварочный котел 17, куда прежде задают расчетное количество воды. Сваренный колер сливают в промежуточный сборник 18, подают в него оставшееся относительно рецептурных нормативов количество воды и насосом 19 перекачивают в установленный на предкупажной площадке сборник-мерник 43, где разводят водой перед подачей в купажный чан.

По окончании варки сахарный сироп насосом 15 через теплообменник 16 перекачивают в сборник 20 для инверсии сахарозы. Одновременно с этим в сборник задают расчетное количество кислоты. Смесь тщательно перемешивают, выдерживают, после чего насосом 15 перекачивают в сборник 21 для хранения. Из него сахарный сироп поступает в сборник-мерник 40, установленный на предкупажной площадке. Концентрат квасного сусла (ККС) может доставляться на завод в бочках 22 в специализированных автоцистернах, из которых его сливают в сборники 26, оснащенные устройством для подогрева, или насосом 25 может перекачиваться непосредственно в сборник-мерник 27, а оттуда насосом 28 он поступает на растворение в сборник 31. Перед перекачкой ККС из бочек последние орошают горячей водой из оросительного корыта 24. Охлажденную воду собирают в поддоне 23, а из него сбрасывают в канализацию.

Разбавленный водой ККС насосом 32 перекачивают непосредственно в купажный чан 44. На предкупажной площадке сосредоточивают сборники-мерники 37, 38, 39, 40, 41, 42 для составляющих компонентов напитков из хлебного сырья, которые доставляют на завод в бочках 29, концентрат «Русского кваса» — в бочках 30, концентрат «Московского кваса» — в бочках 33, кукурузную патоку — в бидонах 34, мед — в бочках, настои, кислоты — в ящиках 35, 36 и т.д. Все составляющие предварительно взвешивают на весах 7, подрабатывают, а затем передают в сборники-мерники для последующей задачи в купажный чан.

После тщательного перемешивания купажный сироп «Московского кваса» и «Русского кваса» насосом 45 передают через мешочный фильтр 46 и теплообменник 16 в напорный сборник-мерник 47, снабженный теплоизоляционным слоем. Готовый купажный сироп после выдержки в течение 2-4 ч для удаления пузырьков с воздухом поступает на синхронно-смесительную установку 48, куда одновременно поступает отфильтрованная, охлажденная и насыщенная диоксидом углерода вода в отношении 1:5. Температура купажного сиропа не должна превышать 10 °С, а воды 4 °С. Готовый напиток из синхронно-смесительной установки передают на разливочный автомат 65, куда одновременно подаются пластинчатым транспортером 70 прошедшие световой экран 66 чистые, вымытые на бутылкомоечной машине 69 стеклянные бутылки.

На завод пустые бутылки доставляют автомашинами 81 в ящиках, уложенных штабелями 77 на поддоны 2. По мере надобности ящики из штабелей устанавливают на ленточный транспортер 73, по которому они перемещаются к автомату 74 для выемки бутылок из ящиков. Извлеченные из ящиков бутылки пластинчатым транспортером 70 доставляются к бутылкомоечной машине 69, где они подвергаются мойке.

Рабочий раствор щелочи в бутылкомоечную машину поступает из сборника 68. Для приготовления рабочего раствора щелочи концентрированную щелочь доставляют на завод в специализированных цистернах и сливают в сборники 80 для хранения. По мере надобности концентрированную щелочь насосом 79 перекачивают через мерник 78 в сборник 76 для приготовления рабочего раствора щелочи. В этот же сборник перекачивают насосом 72 из фильтра 71 отстоявшийся в сборнике 67 раствор отработанной щелочи. На фильтр 71 отстоявшийся раствор щелочи перекачивают насосом 67 а.

При розливе напитков из зернового сырья в бутылки из ПЭТФ, изготовленные на месте на бутылковыдувных машинах, мойку бутылок не производят.

Заполненные напитками бутылки поступают последовательно на автомат 64 для укупорки бутылок, бракеражный автомат 63, этикетировочный автомат 60 и автомат для укладки бутылок в ящики 58. Ящики с готовой продукцией укладывают на поддоны в штабеля 54, которые автопогрузчиком отвозят в склад готовой продукции или к автомашинам 53 для перевозки в торговую сеть. Брак напитка сливают через сливную воронку 62 в промежуточный сборник 61, откуда брак поступает в сборник 59 для кипячения. Далее брак насосом 57 через фильтр 56 передают в сборник 55, а из него обработанный брак поступает в купажное отделение, где используется при изготовлении купажного сиропа для напитков на хлебном сырье.

Диоксид углерода доставляют на завод в специализированных цистернах 49, откуда его сливают в стационарную цистерну 50. Из этой цистерны диоксид углерода поступает на станцию газификации 52, где из жидкого состояния превращается в газообразное, а со станции через коллектор 51 газообразный диоксид углерода передается к местам потребления.

При приготовлении пастеризованного кваса после укупорки бутылки с ним направляются на пастеризаторы. Если напитки готовят методом дозирования купажного сиропа в бутылки с последующим заливом газированной водой, в схему вместо синхронно-смесительной установки вводится сатуратор, сироподозировочный и смесительный автоматы. Отбраковку негерметично укупоренных бутылок или заполненных напитком с отклонением от установленных нормативов производят визуально.

Подготовлено по материалам Всероссийского Научно-Исследовательского Института пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности (http://www.vniinapitkov.ru/publications/).

наверх ↑

Обновлено: 16.07.2023

Основное назначение безалкогольных напитков — утолять жажду — в большой мере зависит от их насыщенности углекислым газом. Хорошо газированный напиток обладает освежающим свойством, остротой и своеобразием вкуса. Напитки выпускаются трех видов: газированная вода, искусственные и природные минеральные воды, фруктовые газированнные воды.

Газированная вода — питьевая вода, которая в охлажденном состоянии под давлением насыщена углекислым газом до содержания СО2 0,4—0,5% к массе воды.

Минеральные воды природного происхождения, добываемые из недр земли, обогащены кислыми или щелочными солями, радиоактивными и микроэлементами, более насыщены газами и в основном используются для лечебных целей, но некоторые из них применяются и как столовые напитки. Обработка природных минеральных вод заключается в фильтрации, охлаждении, обеззараживании, насыщении углекислым газом и розливе в бутылки.

Искусственные столовые минеральные воды получают растворением в питьевой воде соды и хлоридов натрия, кальция и магния (сельтерская вода) или соды и хлорида натрия (содовая вода), или питьевой соды, хлоридов кальция и натрия и сульфата магния (столовая вода) с последующим насыщением раствора углекислым газом и розливом в бутылки.

Фруктовые газированные воды — напитки, полученные разбавлением особых сиропов газированной водой. Ассортимент фруктовых вод разнообразен. Для напитка каждого наименования рецептурой утвержден состав сиропа. Обязательными компонентами для всех сиропов являются сахар и пищевые кислоты, придающие напитку кисло-сладкий вкус. В зависимости от наименования напитка в сироп также входят фруктово-ягодные соки, экстракты и морсы, настои на кожуре цитрусовых плодов, настои и эссенции эфироносных растений, виноградные вина, коньяк, сообщающие напитку специфический вкус и аромат. В некоторые напитки добавляют витамины С, B1, В2, тонизирующие вещества (алкалоиды), восстанавливающие бодрость и силы человека.

Основные стадии производства газированных фруктовых вод — приготовление сахарного сиропа и колера, получение купажного сиропа, приготовление газированной воды и розлив напитков.

Приготовление сахарного сиропа и колера. Сахар задают в напитки в виде 66—72%-ного раствора. Для стерилизации сироп варят. В настоящее время вместо обычного сиропа используют инвертный сироп, в котором около 55% сахарозы с помощью органических кислот превращено в инвертный сахар.

После фильтрации сироп охлаждают до 25°С в змеевиковых или пластинчатых теплообменниках и направляют в закрытые, преимущественно эмалированные сборники различной вместимости, рассчитанной на двухсуточную потребность завода в сиропе.

Для окраски напитков в желтый и коричневый цвет применяют колер — продукт термического разложения сахара.

При варке колера тигель котла с электрическим обогревом наполовину загружают сахаром, добавляют 1—2% воды и при непрерывном размешивании нагревают. Когда сахар расплавится, температуру повышают до 180—- 200°С и ведут карамелизацию сахара до тех пор, пока он не станет темно- коричневым. Варка колера продолжается 6—8 ч. Готовый колер при температуре 60—65°С разводят в котле горячей водой до концентрации 79—81%. После тщательного размешивания колер переливают в сборник и направляют в купажное отделение. Выход 80%- ного колера составляет около 105% к массе сахара.

Приготовление купажного сиропа. Купажный сироп — смесь всех компонентов (кроме газированной воды),входящих в состав данного напитка. Перед купажированием (смешиванием) плодово-ягодные соки и морсы фильтруют через пластинчатые фильтры. Плодовые экстракты сначала разводят водой при соотношении 1:5, а затем после 2—3 ч отстаивания фильтруют. Цитрусовые эссенции и настои также фильтруют. Кристаллические кислоты (лимонную, винную) растворяют до 50%-ной концентрации и раствор фильтруют. Красители разводят водой. Подготовленные таким образом компоненты купажного сиропа хранят в предкупажных сборниках-мерниках типа РВЗ различной вместимости, которые устанавливают над купажными аппаратами на предкупажной площадке. Объем мерников для сахарного сиропа и спиртованных соков должен быть около 50%, а для кислот, эссенций и красителей около 8% от объема купажного сиропа.

Купажный сироп готовят холодным, полугорячим и горячим способами. При холодном способе купажирования в купажном чане при комнатной температуре смешивают сахарный сироп с остальными компонентами. Этот способ применяют при приготовлении сиропа из натуральных и синтетических эссенций и из ароматных настоев, а также из спиртованных соков и выдержанных морсов. При этом способе полностью сохраняются аромат и цвет ароматического и плодового сырья и купажирование заканчивается быстрее.

При полугорячем и горячем способе купажирования сахарный сироп готовят не на воде, а на спиртованных соках. При горячем способе в сироповарочный котел задают все количество спиртованного сока, предусмотренное рецептурой, а при полугорячем 1/2— 2/3 этого количества; оставшуюся часть соков вносят в купажный сироп вместе с другими компонентами. Эти способы применяют при купажировании сиропа для напитков с большим содержанием сахара и соков, когда доза купажного сиропа, приготовленная холодным способом, получается большой и доливаемой газированной воды оказывается недостаточно, чтобы обеспечить нужную насыщенность напитка углекислым газом, а также при использовании мало выдержанных соков, с высоким содержанием пектинов и белков.

Для купажирования используют закрытые эмалированные сборники типа ВМ и ВВМ, снабженные мешалками; сборники ВВМ в нижней части имеют рубашку для охлаждения купажного сиропа рассолом. Полезная вместимость сборников от 50 до 2000 л.

При купажировании в сборник сначала задают сахарный сироп, затем при размешивании — сок или экстракт, потом вино, растворы кислот и красителей и последними — ароматические настои и эссенции. После тщательного размешивания купажный сироп перекачивают на фильтр-пресс или пластинчатый фильтр и далее в напорные сборники, из которых он самотеком поступает в дозировочную машину линии розлива. В качестве напорных сборников используют сборники типа РГЗ или вертикальные варочные аппараты типа ВВЗ, имеющие рубашку, с помощью которой можно охлаждать сироп. Перед розливом купажный сироп охлаждают до 8—10°С.

Потери сухих веществ при варке сиропа и приготовлении купажа составляют 2% к массе сухих веществ сырья.

Приготовление газированной воды. Вода, используемая для приготовления напитка, должна быть прозрачной, бесцветной, приятной на вкус, без запаха. Наиболее пригодна мягкая вода с общей жесткостью около 1,5 мг*экв/л. Воду, не отвечающую этим требованиям, подвергают очистке и умягчению. Для осветления воды применяют песочные фильтры, а для обесцвечивания и устранения запаха — угольно-песочные фильтры. Биологическую очистку воды производят или облучением ультрафиолетовым светом, или фильтрацией на рамных фильтрах с микропористыми пластинами из фильтркартона или на керамических фильтрах. Воду с жесткостью свыше 6 мг-экв/л умягчают на натрий-катионитовом фильтре. Очистку и умягчение воды обычно производят в водоподготовительном отделении завода, откуда она направляется на сатурацию, т. е. искусственное насыщение углекислым газом.

Растворимость углекислого газа в воде с понижением температуры воды увеличивается, поэтому воду перед сатурацией охлаждают до 1—2°С. С повышением давления растворимость газа также увеличивается. Обычно сатурацию ведут при давлении 0,4—0,7 МПа. Наличие в воде воздуха снижает растворимость газа, поэтому перед сатурацией воду деаэрируют с помощью вакуума или используя разность парциальных давлений воздуха и углекислоты. С увеличением поверхности контакта воды и газа и продолжительности контакта растворимость газа повышается. В современных сатураторах для этого применяют распыление воды в среде углекислого газа, смешивание воды с газом в водоструйном эжекторе и пропускание воды через кольца Рашига навстречу движению углекислого газа. Присутствие солей в воде, особенно бикарбонатов, снижает растворимость газа, так как они химически связывают углекислый газ, поэтому жесткую воду обязательно умягчают.

Содержание СО2 в воде на выходе из сатуратора должно быть не менее 0,66% к массе. Расход газа на газирование напитков в современных сатураторах составляет 1,01—1,2 кг на 100 л. Потери углекислого газа в процессе сатурации достигают 48—51%.

Аппаратурно-технологическая схема производства фруктовых вод дана на рис. 1.

Рис. 1. Аппаратурно-технологическая схема производства фруктовых вод:

1— электрокар; 2, 11— весы; 3— подъемник; 4 — бункер; 5— автоматические весы; 6 — сироповарочный котел; 7 — сетчатый фильтр; 8, 12, 14, 25, 31, 51, 56 — насосы; 9, 32 — теплообменники; 10 — колероварочный котел; 13—танки для хранения морсов,, настоев и вин; 15, 26—фильтры; 16 — бак для приготовления растворов кислот; 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 — сборники-мерники сахарного сиропа, соков, морсов, настоев, вин, растворов кислот, красителей и эссенций; 24 — купажеры; 27 — сборники купажного сиропа; 28 — теплообменник; 29 — напорные мерники купажного сиропа; 30 — сборник умягченной воды; 33 и 34 — деаэрационная и сатурационная колонки сатуратора; 35 — штабелеукладчик; 36 — ленточный транспортер; 37—автомат для выемки бутылок из ящиков; 38, 42 — пластинчатый транспортер; 39 — подъемник; 40 — автомат для очистки ящиков; 41 — автомат для укладки бутылок в ящики; 43 — бутылкомоечная машина; 44 — световой экран; 45 — сироподози- ровочный автомат; 46 — разливочный автомат; 47 — укупорочный автомат; 48 — смесительный автомат; 49 — бракеражный полуавтомат; 50 — сборник отбракованных напитков; 52 — этикетировочный автомат; 53 — счетчик бутылок; 54 — эскалатор; 55 — сборник-мерник концентрированной щелочи; 57 — бак рабочего раствора щелочи; 58 — песочный фильтр.

Все напитки должны быть прозрачны, без осадка и взвесей. Содержание углекислоты в газированных напитках должно составлять не менее 0,4% к массе. При наливе в бокал из хорошо насыщенного напитка обильно и долго выделяются пузырьки газа.

Содержание экстракта во фруктовых водах колеблется от 7,4 до 11,3% по сахаромеру, а кислотность — от 1,25 до 3,2 мл 1 н. раствора щелочи на 100 мл напитка.

2.3. Принципиальная схема производства безалкогольных напитков.

2.4. Приготовление сахарного сиропа.

2.5. Получение купажного сиропа.

2.6. Сатурация воды и напитков.

2.7. Розлив напитков.

Классификация безалкогольных напитков

Безалкогольные напитки классифицируют следующим образом:

— по виду на прозрачные, мутные, сухие, концентраты;

— по типу — сильно-, средне-, слабогазированные и негазированные;

— по группам в зависимости от используемого сырья, технологии производства и назначения — сокосодержащие; напитки на зерновом сырье; на пряно-ароматическом сырье; на ароматизаторах; напитки брожения;

— по стойкости — пастеризованные и непастеризованные; с применением консервантов; напитки холодного розлива и горячего розлива.

Сырье для получения напитков

Для придания напиткам сладкого вкуса используют сахар (в виде сахара-песка, сахара-рафинада, жидкого сахара) и подсластители различной природы (натуральные и синтетические). Натуральные подсластители: сахара (глюкоза, фруктоза, мальтоза, лактоза, сахароза — основной сахар); сладкие спирты (сорбит, ксилит — для диабетиков); вещества сложной природы (тауматин, монелин). Синтетические подсластители: сахарин, цикламаты, аспартам.

Пищевые органические кислоты используют для придания кислого или терпкого вкуса, усиления вкуса, жаждоутоляющего действия, для смягчения сладости сахара, для консервирующего действия. Применяют лимонную, молочную (в напитках из хлебного сырья), виннокаменную (в сухих напитках), сорбиновую, аскорбиновую (как консерванты) кислоты.

Красители натуральные (колер, энокраситель, бузиновый, вишневый, черничный, черносмородиновый, черноплоднорябиновый, свекольный) и синте-тические (индигокармин, тартразин) применяют для подкрашивания напитков.

Вкусовые и ароматические вещества. В зависимости от способа получения ароматические вещества подразделяются на настои, экстракты, эссенции из натурального и синтетического сырья и комбинированные смеси натуральных и синтетических душистых веществ.

Принципиальная схема производства безалкогольных напитков

Технологическая схема получения безалкогольных напитков (рис. 26.4) включает следующие основные стадии:

— приготовление сахарного сиропа;

— приготовление купажного сиропа;

— сатурацию воды (напитка);

Приготовление сахарного сиропа

Сахар в производстве безалкогольных напитков используется в виде сахарного сиропа концентрацией сухих веществ 60¸65%. Сахарный сироп можно готовить холодным или горячим способом.

Холодный способ: сахар растворяют в подготовленной воде с темпе-ратурой 20¸25ºС при перемешивании.

Горячий способ: расчетное количество умягченной воды подогревают в сироповарочном котле до 50¸60ºС, вносят необходимое количество сахара, доводят до кипения и кипятят 30 минут для уничтожения слизеобразующих бактерий. Готовый сироп фильтруют и охлаждают до 15¸20ºС.

В производстве безалкогольных напитков сахарный сироп готовят только горячим способом во избежание инфицирования готовой продукции.

Наряду с белым сахарным сиропом применяют инвертированный сахар-ный сироп. В нем часть сахарозы в процессе варки гидролизуется до фруктозы и глюкозы под действием добавленных в сироп органических кислот (чаще лимонной). Инверсия приводит к более сладкому и мягкому вкусу сиропа, к большему выходу сухих веществ, что позволяет уменьшить расход сахара.

Колер, используемый для подкрашивания напитков, готовят так же, как в производстве ликеро-водочных изделий.

Рис. 26.4. Технологическая схема получения газированных напитков.

Получение купажного сиропа

Купажный сироп готовят холодным, полугорячим и горячим способом.

Холодный способ используют в тех случаях, когда в рецептуру напитков входят настои, эссенции, композиции и другое ароматсодержащее сырье.

Компоненты купажного сиропа задают в аппарат последовательно при тщательном перемешивании от менее ароматичного к более ароматичному: сахарный сироп, сок или экстракт, вино, кислота, красители, настои, эссенции. При таком способе купажирования лучше сохраняются ароматические вещества, витамины и другие биологически активные соединения.

Горячий и полугорячий способы купажирования применяют тогда, когда необходимо сократить объем купажного сиропа, уменьшить дозу его расхода на бутылку, обеспечить стерильность сырья (при использовании натуральных соков, экстрактов), удаление спирта (если применяют спиртованные соки, морсы, вина). Используют для изготовления напитков, в рецептуру которых входят соки, морсы, экстракты, вина.

Горячий способ: сахарный сироп варят не на воде, а на всем количестве (100%) сока (морса, вина), заложенного в рецептуру. Полугорячий способ: сахарный сироп варят на 50% от рецептурного сока (морса, вина), остальную часть (50%) вносят при купажировании.

В готовом купажном сиропе, полученном любым способом, проверяют содержание сухих веществ, сироп фильтруют через фильтр-картон, охлаждают до температуры не выше 8ºС и передают на розлив.

Сатурация воды и напитков

Искусственное насыщение воды диоксидом углерода называется сату-рацией. В основе сатурации лежит способность СО2 при взаимодействии с водой образовывать водный раствор. На растворимость газа в жидкости влияет ряд факторов: природа газа и жидкости, парциальное давление газа над жидкостью, примеси воздуха в СО2 и воде, температура раствора, содержание в воде электролитов и коллоидов.

Исходя из этого, перед сатурацией воду умягчают, охлаждают до 2¸4 ºС, деаэрируют (освобождают от воздуха). Насыщение идет под давлением 0,5¸1,2 МПа до содержания СО2 не менее 0,6% мас.

Процесс сатурации осуществляется в специальных аппаратах – сатурато-рах. Современным способом насыщения диоксидом углерода является синхронно-смесительный. В установках, работающих по этому способу, насыщению СО2 подвергается либо готовый напиток (смесь деаэрированной воды и купажного сиропа), либо предварительно деаэрированную воду газируют и смешивают с купажным сиропом. Синхронно-смесительный способ позволяет повысить качест-во напитков, снизить потери диоксида углерода, отказаться от использования ряда автоматов (дозировочного и для перемешивания напитков) на линии розлива.

Розлив напитков

Розлив безалкогольных газированных напитков осуществляется в изоба-рических условиях для предотвращения потерь диоксида углерода. Напитки разливают в стеклянные или ПЭТ-бутылки, жестяные банки.

Классическим, но уже устаревшим способом является розлив напитков с дозированием купажного сиропа в бутылку с последующим доливом газирован-ной водой. Современный способ — розлив готового, насыщенного СО2 напитка.

2.1. Классификация безалкогольных напитков.

2.2. Сырье для получения напитков.

2.3. Принципиальная схема производства безалкогольных напитков.

2.4. Приготовление сахарного сиропа.

2.5. Получение купажного сиропа.

2.6. Сатурация воды и напитков.

2.7. Розлив напитков.

Классификация безалкогольных напитков

Безалкогольные напитки классифицируют следующим образом:

— по виду на прозрачные, мутные, сухие, концентраты;

— по типу — сильно-, средне-, слабогазированные и негазированные;

— по группам в зависимости от используемого сырья, технологии производства и назначения — сокосодержащие; напитки на зерновом сырье; на пряно-ароматическом сырье; на ароматизаторах; напитки брожения;

— по стойкости — пастеризованные и непастеризованные; с применением консервантов; напитки холодного розлива и горячего розлива.

Сырье для получения напитков

Для придания напиткам сладкого вкуса используют сахар (в виде сахара-песка, сахара-рафинада, жидкого сахара) и подсластители различной природы (натуральные и синтетические). Натуральные подсластители: сахара (глюкоза, фруктоза, мальтоза, лактоза, сахароза — основной сахар); сладкие спирты (сорбит, ксилит — для диабетиков); вещества сложной природы (тауматин, монелин). Синтетические подсластители: сахарин, цикламаты, аспартам.

Пищевые органические кислоты используют для придания кислого или терпкого вкуса, усиления вкуса, жаждоутоляющего действия, для смягчения сладости сахара, для консервирующего действия. Применяют лимонную, молочную (в напитках из хлебного сырья), виннокаменную (в сухих напитках), сорбиновую, аскорбиновую (как консерванты) кислоты.

Красители натуральные (колер, энокраситель, бузиновый, вишневый, черничный, черносмородиновый, черноплоднорябиновый, свекольный) и синте-тические (индигокармин, тартразин) применяют для подкрашивания напитков.

Вкусовые и ароматические вещества. В зависимости от способа получения ароматические вещества подразделяются на настои, экстракты, эссенции из натурального и синтетического сырья и комбинированные смеси натуральных и синтетических душистых веществ.

Принципиальная схема производства безалкогольных напитков

Технологическая схема получения безалкогольных напитков (рис. 26.4) включает следующие основные стадии:

— приготовление сахарного сиропа;

— приготовление купажного сиропа;

— сатурацию воды (напитка);

Приготовление сахарного сиропа

Сахар в производстве безалкогольных напитков используется в виде сахарного сиропа концентрацией сухих веществ 60¸65%. Сахарный сироп можно готовить холодным или горячим способом.

Холодный способ: сахар растворяют в подготовленной воде с темпе-ратурой 20¸25ºС при перемешивании.

Горячий способ: расчетное количество умягченной воды подогревают в сироповарочном котле до 50¸60ºС, вносят необходимое количество сахара, доводят до кипения и кипятят 30 минут для уничтожения слизеобразующих бактерий. Готовый сироп фильтруют и охлаждают до 15¸20ºС.

В производстве безалкогольных напитков сахарный сироп готовят только горячим способом во избежание инфицирования готовой продукции.

Наряду с белым сахарным сиропом применяют инвертированный сахар-ный сироп. В нем часть сахарозы в процессе варки гидролизуется до фруктозы и глюкозы под действием добавленных в сироп органических кислот (чаще лимонной). Инверсия приводит к более сладкому и мягкому вкусу сиропа, к большему выходу сухих веществ, что позволяет уменьшить расход сахара.

Колер, используемый для подкрашивания напитков, готовят так же, как в производстве ликеро-водочных изделий.

Рис. 26.4. Технологическая схема получения газированных напитков.

Получение купажного сиропа

Купажный сироп готовят холодным, полугорячим и горячим способом.

Холодный способ используют в тех случаях, когда в рецептуру напитков входят настои, эссенции, композиции и другое ароматсодержащее сырье.

Компоненты купажного сиропа задают в аппарат последовательно при тщательном перемешивании от менее ароматичного к более ароматичному: сахарный сироп, сок или экстракт, вино, кислота, красители, настои, эссенции. При таком способе купажирования лучше сохраняются ароматические вещества, витамины и другие биологически активные соединения.

Горячий и полугорячий способы купажирования применяют тогда, когда необходимо сократить объем купажного сиропа, уменьшить дозу его расхода на бутылку, обеспечить стерильность сырья (при использовании натуральных соков, экстрактов), удаление спирта (если применяют спиртованные соки, морсы, вина). Используют для изготовления напитков, в рецептуру которых входят соки, морсы, экстракты, вина.

Горячий способ: сахарный сироп варят не на воде, а на всем количестве (100%) сока (морса, вина), заложенного в рецептуру. Полугорячий способ: сахарный сироп варят на 50% от рецептурного сока (морса, вина), остальную часть (50%) вносят при купажировании.

В готовом купажном сиропе, полученном любым способом, проверяют содержание сухих веществ, сироп фильтруют через фильтр-картон, охлаждают до температуры не выше 8ºС и передают на розлив.

Сатурация воды и напитков