ОАО «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЕЭС»

ФИЛИАЛ ОАО «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЕЭС» — «ФИРМА ОРГРЭС»

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ В УСТРОЙСТВАХ

РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

И ПОДСТАНЦИЙ

СО 34.35.302-2006

УДК 621.316.925(083.96)

Вводится в действие с 01.04.2006 г.

Разработано Филиалом ОАО «Инженерный центр ЕЭС» — «Фирма ОРГРЭС»

Исполнители А.П. УДРИС, В.А. БОРУХМАН

Утверждено ОАО «Инженерный центр ЕЭС» 28.03.2006 г.

Член Правления С.В. ЛЫСЦЕВ

Срок первой проверки настоящего СО - 2010 г., периодичность проверки — один раз в 5 лет

Настоящая «Инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций» (далее — Инструкция) определяет порядок организации, методику и последовательность производства работ при техническом обслуживании устройств релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций.

С выходом настоящей Инструкции утрачивает силу «Типовая инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций» (М: СПО ОРГРЭС, 1991).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. К устройствам РЗА, на которые распространяется действие настоящей Инструкции, относятся низковольтные комплектные устройства (панели, шкафы, блоки, ящики, пульты) и связанные с ними вспомогательные (вторичные) цепи (оперативного напряжения, сигнализации, управления коммутационными аппаратами, связи со вторичными обмотками измерительных трансформаторов тока и напряжения и т.п.), предназначенные для управления электрооборудованием электрических станций, подстанций и линий электропередачи, для релейной защиты и электроавтоматики (включая автоматику регулирования и противоаварийную, как локальную, так и системную), для сигнализации неисправностей этого оборудования, и для взаимодействия с автоматизированными системами управления (АСУ).

1.2. Перечень устройств РЗА, техническое обслуживание (ТО) которых осуществляется на основе требований настоящей Инструкции, приведен в п. 1.2 «Типового положения о службах релейной защиты и электроавтоматики» [1].

Требования настоящей Инструкции не распространяются на работы в устройствах и вспомогательных цепях управления, автоматики и сигнализации котельных, нагревательных, вентиляционных, осветительных, бытовых установок, а также устройств пожаротушения, охранной сигнализации и в других аналогичных цепях.

1.3. Требования настоящей Инструкции обязательны для персонала, занимающегося эксплуатацией устройств РЗА. К этому персоналу относятся работники служб релейной защиты и автоматики (СРЗА) сетевых предприятий и энергообъединений, работники электролабораторий (ЭТА), обслуживающие устройства РЗА на электростанциях, подстанциях, энергоучастках.

Требования настоящей Инструкции также распространяются на персонал специализированных организаций, проводящий работы по монтажу и ТО устройств РЗА электростанций и подстанций. При этом ряд работ, проводимых согласно положениям настоящей Инструкции, должен выполняться совместно с эксплуатационным персоналом, обслуживающим устройства РЗА, на которых проводятся работы. К таким работам, в частности, относятся подача оперативной заявки, инструктаж оперативного персонала, подготовительные операции при допуске к работам в действующих цепях, проверка взаимодействия и подключение вводимых устройств РЗА к действующим.

1.4. Порядок работ по оперативному обслуживанию устройств РЗА регламентирован «Инструкцией для оперативного персонала по обслуживанию устройств релейной защиты и электроавтоматики энергетических систем» [2] и поэтому в настоящей Инструкции отражен не полностью.

При производстве работ наряду с настоящей Инструкцией необходимо пользоваться заводской документацией, инструкциями, методическими указаниями по обслуживанию отдельных видов устройств и аппаратуры.

При отсутствии нормативно-технических документов по обслуживанию отдельных видов устройств работа в этих устройствах производится по программам и местным инструкциям, утвержденным техническим руководителем эксплуатационной организации.

Наряду с методами проверок, указанными в настоящей Инструкции, могут применяться и другие методы, не снижающие надежность работы устройств РЗА.

Виды, объемы и периодичность работ определяются «Правилами технического обслуживания» [3, 4].

Эти правила определяют следующие виды технического обслуживания:

— проверка при новом включении (наладка);

— первый профилактический контроль;

— профилактический контроль;

— профилактическое восстановление (ремонт);

— тестовый контроль;

— опробование;

— технический осмотр;

— внеочередная проверка;

— послеаварийная проверка.

Примечание - Если проверка при новом включении производится персоналом сторонней организации, то перед проверкой устройств РЗА рабочим током и напряжением производится их приемка в эксплуатацию.

2. организационные мероприятия при проведении работ

в устройствах рза

2.1. Разработка программ работ

2.1.1. Работы в действующих электроустановках по техническому обслуживанию устройств РЗА со сложными внешними связями или требующие координации отдельных этапов работ, особенно охватывающих несколько объектов или связанных с большим объемом работ по сложной реконструкции устройств РЗА, выполняются, как правило, по программам.

2.1.2. Программы составляются в целях обеспечения такого порядка работ в устройствах РЗА действующих электроустановок, который не привел бы к снижению надежности работы электростанций и подстанций и был бы безопасным для персонала, проводящего эти работы.

2.1.3. В программах должны быть указаны объемы и порядок производства тех этапов работ, проведение которых связано с возможным нарушением режимов работы энергооборудования и технологических систем электростанций, тепловых и электрических сетей, энергосистем, либо при их проведении возможно ложное действие или отказ какого-либо устройства РЗА при ошибочных действиях персонала, осуществляющего техническое обслуживание устройств РЗА.

Если при производстве работ потребуется определенная последовательность операций с коммутационными аппаратами первичной сети или согласованные действия оперативного персонала и персонала, обслуживающего устройства РЗА, то это должно быть указано в программе.

Остальные этапы работ, не связанные с вышеперечисленными в настоящем пункте обстоятельствами, могут быть указаны в программе или в ней должна быть сделана ссылка на нормативные документы, по которым эти этапы работы будут производиться.

2.1.4. Программа работ должна содержать:

2.1.4.1. Объект, наименование, цель, объем и последовательность работы (расширение объема по сравнению с объемом, указанным в программе, не допускается).

2.1.4.2. Исходное состояние прилегающей сети, оборудования и устройств РЗА, если это требуется по условиям производства работ.

2.1.4.3. Указания о состоянии схемы первичных соединений и режимах работы электрооборудования к моменту окончания работ с устройствами РЗА. Указания о выполнении схемы первичных соединений и режимах работы электрооборудования, которые требуются по завершении работы (при необходимости).

2.1.4.4. Перечень мер, предотвращающих непредусмотренные воздействия на оборудование (как работающее, так и выведенное в ремонт) и на цепи других устройств РЗА. Если программа не составляется, то содержание этого пункта должно быть изложено в заявке (п. 2.2.11). В программе указываются:

а) устройства РЗА, которые должны быть выведены для обеспечения проведения работы, исключающей излишнее действие на работающее оборудование;

б) устройства РЗА, которые остаются в работе для защиты от повреждений или нарушений режима электрооборудования или линий электропередачи;

в) устройства РЗА, которые включаются только на время проведения работы или замены отключаемых устройств (например, подменные устройства при проверке вновь включаемых защит рабочим током), и их уставки;

г) устройства РЗА, которые должны отключаться только на время подготовки вспомогательных цепей (тока, напряжения, оперативных), необходимых для проведения работы, а затем обратно включаться в работу, продолжительность их отключения и способ проверки восстановления цепей, если такая проверка требуется;

д) устройства РЗА, режим работы которых необходимо изменять (ввод оперативного ускорения, вывод направленности защит, изменение уставок и т.п.);

е) порядок операций с устройствами РЗА при выводе их из работы и порядок ввода устройств РЗА после окончания работы.

Последний пункт подразумевает перечень переключений, выполняемых оперативным персоналом, а также перечень опробований действий устройств РЗА на коммутационные аппараты перед вводом устройств в работу.

Порядок операций, выполняемых непосредственно релейным персоналом при выводе и вводе устройств РЗА, определяется внутренними документами служб РЗА (ЭТЛ), типовыми или разовыми. К таким операциям относятся:

а) переключения неоперативными переключающими устройствами;

б) отсоединение и изолировка проводов в цепях, не имеющих переключающих устройств (например, во вспомогательных цепях трансформаторов напряжения), подсоединение отключенных проводников, снятие перемычек;

в) закрытие изоляционным материалом действующих цепей, проходящих через место работы, последующее удаление этого материала;

г) закорачивание и отсоединение цепей тока и т.п., последующее их восстановление;

д) проверка работоспособности устройств РЗА цепи которых нарушались при работе (измерение токов и напряжений, опробование действий устройств РЗА на реле, вольтметры и т.п.).

2.1.5. Программа на проведение технического обслуживания устройств РЗА должна составляться ответственным исполнителем и утверждаться техническим руководителем организации, проводящей работы по ТО устройств РЗА электростанций и подстанций. Кроме того, в службе РЗА, электротехнической лаборатории (ЭТА) энергопредприятия должны быть рабочие программы вывода в проверку (ввода в работу) сложных устройств РЗА с указанием последовательности, способа и места отсоединения их цепей от остающихся в работе устройств РЗА, цепей управления оборудованием, цепей тока и напряжения (приложение 6). Перечень групп устройств, на которые должны быть составлены рабочие программы, утверждается техническим руководителем энергопредприятия [8, п. 5.9.10].

2.1.6. Для облегчения составления программ службами РЗА (ЭТЛ) могут быть подготовлены типовые программы. Перечень таких программ определяется на месте. Требования к содержанию типовых программ такие же, как к программе разового действия. При наличии типовых программ составление разовой программы работ упрощается и сводится к ссылке на типовую программу и записи дополнений к ней. Если в типовой программе содержатся исчерпывающие сведения о порядке проведения работы, то допускается рабочую программу не составлять, сделав запись в заявке о том, что работы будут выполняться согласно типовой программе.

В качестве типовых программ или их составных частей могут быть использованы «Правила» [3, 4], инструкции и методические указания по техническому обслуживанию устройств РЗА, «Образцы программ проведения сложных типовых операций с устройствами РЗА» [5].

2.2. Оформление оперативной заявки

2.2.1. На все работы по техническому обслуживанию и испытаниям устройств РЗА действующих электроустановок оформляются оперативные заявки.

2.2.2. Монтажно-наладочные работы на новых устройствах РЗА, расположенных в непосредственной близости к действующим устройствам, могут выполняться без заявок при условии, что новые устройства РЗА полностью отключены от действующих вспомогательных цепей, и сам характер работ не может повлечь за собой неправильные действия устройств РЗА.

Производство монтажных и других видов работ, могущих вызвать отключение основного оборудования, или неправильные действия устройств РЗА, должно оформляться заявками на вывод соответствующих устройств или при необходимости на отключение первичного оборудования.

Ввод в действие новых устройств РЗА при необходимости их подключения к действующим цепям должен оформляться заявкой, в которой должны быть предусмотрены необходимые операции с другими устройствами РЗА, находящимися в действии, и содержаться указания, необходимые для ввода нового устройства РЗА.

Ввод в работу новых устройств РЗА на действующем оборудовании должен оформляться соответствующими плановыми заявками. Допускается оформление одной заявкой ввода нескольких устройств РЗА с указанием очередности ввода каждого устройства.

Ввод в работу нового устройства РЗА может быть совмещен с работами по подключению этого устройства РЗА к действующим вспомогательным цепям, его проверкой под нагрузкой и на ВЧ канале. В этом случае в заявке должны быть указаны основные этапы работы и необходимые мероприятия, проводимые на действующих устройствах РЗА на каждом этапе работы.

При вводе в работу нового оборудования отдельных заявок на ввод в действие устройств РЗА этого оборудования не требуется. Операции с новыми устройствами РЗА включаются в общую программу по включению нового оборудования. При этом срок производства работ определяется сроком действия общей заявки на производство работ по данной программе. После включения оборудования под нагрузку и истечения срока действия заявки на работу по программе дальнейшее производство работ по вводу новых устройств РЗА должно оформляться отдельными заявками.

2.2.3. Производство работ в цепях устройств РЗА, требующих отключения первичного оборудования, должно оформляться как заявка на вывод оборудования в ремонт. В заявке должны быть оговорены объем и порядок переключений при отключении оборудования (переключения по программам типовых операций, отключений выключателей без разборки их схемы и т.п.).

2.2.4. Оперативные заявки должны оформляться независимо от того, включена ли данная работа в утвержденный план или на ее проведение имеются указания руководства или вышестоящих организаций.

2.2.5. Заявки делятся на следующие виды:

а) плановые — подаются на работы, выполняемые в соответствии с утвержденными графиками технического обслуживания устройств РЗА;

б) срочные — подаются для проведения неплановых, неотложных и аварийных работ. Под неплановыми понимаются работы, необходимость проведения которых возникла в процессе эксплуатации, например, для изменения уставок и внесения изменений в схемы согласно указаниям вышестоящих служб РЗА, направленных на улучшение параметров устройств РЗА. Под неотложными понимаются работы, не являющиеся аварийными, но которые необходимо выполнить для предотвращения возможных аварийных отключений, а также для выявления причин отказов, излишней работы или неясных случаев срабатывания устройств РЗА, для выявления и устранения причин действия предупредительной сигнализации о неисправности аппаратуры, отклонения от нормы контролируемых параметров и др. Под аварийными понимаются работы, которые требуют срочного отключения устройств РЗА в целях устранения возникших неисправностей и восстановления работоспособности устройств РЗА.

2.2.6. Заявки подаются в порядке и сроки, определяемые действующими Положениями о порядке подачи прохождения и проработки оперативных заявок на производство работ, разрабатываемых СО-ЦДУ, соответствующими территориальными ОДУ, региональными ДУ, электрическими сетями и электростанциями, в диспетчерскую службу, в оперативном управлении которой находится соответствующее устройство РЗА.

2.2.7. На работы в устройствах РЗА, которые находятся в оперативном ведении и управлении только дежурного подстанции, начальника смены электроцеха, диспетчера электрической сети, оформляется местная заявка. Порядок оформления и подачи местной заявки определяется руководством электростанции и электрических сетей.

2.2.8. В отдельных, не терпящих отлагательства случаях оперативные заявки на неотложные аварийные работы могут подаваться в любое время суток непосредственно дежурному диспетчеру, в управлении или ведении которого находится устройство РЗА, на котором необходимо провести работы. Дежурный диспетчер имеет право разрешить заявку лишь в пределах своей смены. Разрешение на более длительный срок должно быть дано главным диспетчером (начальником диспетчерской службы) энергопредприятия, РДУ, ОДУ, СО-ЦДУ.

2.2.9. Оперативная заявка на работы в устройствах РЗА и во вспомогательных цепях подготавливается персоналом СРЗА (ЭТЛ).

2.2.10. Заявка должна быть тщательно подготовлена, при ее составлении должны быть предусмотрены следующие меры.

а) Обеспечение полноценной защиты оборудования и линий электропередачи другими устройствами РЗА от всех видов повреждений, удовлетворяющих требованиям быстродействия, чувствительности и, по возможности, селективности. Если это условие не выполняется, должна быть осуществлена временная быстродействующая защита или введено оперативное ускорение резервных защит или присоединение должно быть отключено.

б) Предотвращение возможности ошибочного отключения работающего оборудования и линий электропередачи при проведении работы.

в) Исключение нарушения режима работы и обеспечение резервного питания потребителей или проведение других мероприятий при ошибочном отключении присоединения в связи с проводимыми работами по заявке.

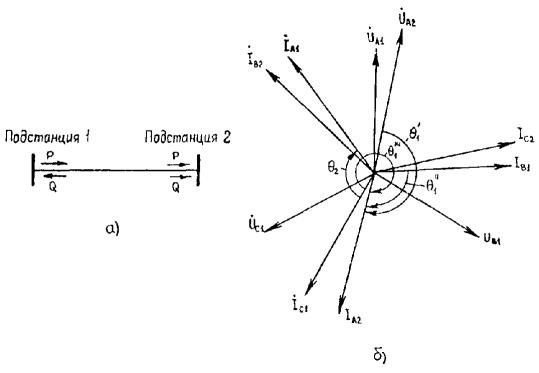

г) Обеспечение режима работы электрооборудования и линий электропередачи, необходимого для проверки устройства РЗА токами нагрузки. Для этого следует предварительно по предполагаемым значениям перетоков активной и реактивной мощности определить ориентировочные значения и фазы вторичных токов и поведение проверяемого устройства РЗА.

2.2.11. В содержании подготовленной заявки должны быть указаны:

а) операции с устройствами РЗА в процессе выполнения работ. Если имеется программа или специальное указание на проведение работы, прикладываемые к заявке, то порядок операций с устройствами РЗА в заявке не указывается, а дается лишь ссылка на эту программу или указание на их номер и дату.

При их отсутствии в заявке должен быть приведен перечень мер, предотвращающих непредусмотренные воздействия на оборудование (как работающее, так и выведенное в ремонт) и на цепи других устройств РЗА согласно п. 2.1.4.4;

б) время аварийной готовности ввода устройств РЗА в работу;

в) все другие условия проведения работы по заявке в соответствии с п. 2.2.

Если при проведении работ по заявке могут возникнуть непредусмотренные нарушения быстродействия, чувствительности (в том числе резервирования смежных участков), селективности или снижение надежности работы, а также опасность ошибочного отключения, то все это должно оговариваться в заявке.

2.3. Общие требования при производстве работ

2.3.1. Порядок и методика проведения работ по техническому обслуживанию (ТО) устройств РЗА приведены в разделе 3.

2.3.2. Производитель работ в устройствах РЗА действующих электроустановок должен назначаться из числа персонала СРЗА (ЭТЛ), обученного и допущенного к самостоятельным проверкам соответствующих устройств, а также из числа соответствующего персонала специализированных организаций, проводящих работы по ТО устройств РЗА электростанций и подстанций.

Персонал, не имеющий допуска к самостоятельному ТО какого-либо устройства РЗА, может производить работы на таком устройстве, выведенном из работы для ТО, в составе бригады, в которой производитель работ имеет допуск к самостоятельной проверке устройства РЗА.

Во всех случаях, когда работы на устройствах РЗА производятся персоналом, не допущенным к их самостоятельной проверке, ответственность за выполняемую этим персоналом работу несет технический руководитель, разрешивший ее проведение.

2.3.3. Производителя работ и членов бригады, производящих работы на устройствах РЗА по разрешенной заявке до окончания работы, запрещается отвлекать на другие работы, не связанные с выполнением работы по заявке. Исключение допускается только для выполнения работ по ликвидации аварий, пожаров и стихийных явлений.

2.3.4. Включения и отключения первичных коммутационных аппаратов, требующиеся по условиям производства работы и выполняемые персоналом, производящим эти работы, должны проводиться в соответствии с ПТБ [6].

2.4. Подготовка к проведению работы

2.4.1. К любым работам по разрешенной заявке и оформленным в соответствии с правилами техники безопасности нарядами или распоряжениями можно приступать только по разрешению диспетчера, в управлении которого находится данное устройство РЗА, полученному непосредственно перед началом работ. Перед выдачей такого разрешения диспетчер и перед обращением за его получением дежурный должны проверить, не возникли ли какие-либо причины, препятствующие проведению работ в сроки и в условиях, указанных в разрешенной заявке.

2.4.2. До начала допуска для работы по заявке персонал, допускаемый к работе, обязан:

а) подготовить необходимую для проведения работы документацию на устройство РЗА (паспорта-протоколы, принципиальные и монтажные схемы, рабочие программы вывода в проверку (ввода в работу) сложных устройств РЗА (п. 2.1.5), техническое описание и инструкции по эксплуатации, методические указания или инструкции по техническому обслуживанию, рабочие журналы и, в случае необходимости, письма и пояснительные записки по уставкам);

б) при проверке устройств РЗА не входящих в перечень групп устройств, на которые должны быть составлены рабочие программы по п. 2.1.5, записать в рабочем журнале маркировку цепей, которые должны быть отключены при выводе устройств РЗА из работы, с указанием номеров клемм на рядах зажимов, выводов аппаратов, реле и пр. Для этой цели удобно составлять таблицы, в которых отмечаются все выполняемые в цепях устройств РЗА операции как при выводе их из работы, так и при вводе в работу;

в) подготовить необходимые приборы, испытательную аппаратуру и все необходимое для сборки схемы и проведения ТО устройств РЗА;

г) подготовить необходимый инструмент и приспособления для удобного и безопасного проведения работ, в частности, стремянки для обслуживания верхней части панелей;

д) обеспечить достаточную по нормативам освещенность рабочего места.

2.4.3. Подготовка к проведению работы по заявке на устройствах РЗА производится как оперативным персоналом в части переключающих устройств, которыми ему разрешено выполнять операции (испытательные блоки, накладки, переключатели, автоматические выключатели и т.п.), так и персоналом СРЗА (ЭТЛ), допускаемым к производству работы, в части отсоединения цепей, аппаратов, реле и т.п.

2.4.4. После получения разрешения диспетчера на подготовку рабочего места и на допуск к работе по заявке оперативный персонал должен выполнить следующее.

а) Выполнить необходимые отключения и включения первичного оборудования (при этих операциях присутствие персонала, допускаемого к работе, не является обязательным).

б) Для проведения работы отключить (вывести из работы) отключающими устройствами (накладками, ключами, предохранителями, испытательными блоками и т.п.) устройства РЗА, указанные в заявке. Подразумеваются отключающие устройства, которыми имеет право оперировать оперативный персонал. Перед работами на устройствах РЗА, состоящих из нескольких полукомплектов, расположенных на разных объектах, эти устройства должны быть выведены на всех объектах.

в) Закрыть изолирующими шторками или оградить панели (или их отдельные части) устройств РЗА, находящиеся рядом с теми, на которых будут проводиться работы по заявке. Панели должны закрываться как с лицевой, так и с задней сторон. Там, где отсутствует техническая возможность выполнить закрытие части остающихся в работе устройств РЗА шторками или ограждениями, допускается это требование не выполнять, но предупредить производителя работы о необходимости работать с особой тщательностью и повышенной осторожностью. Для ограждения остающихся в работе устройств РЗА следует, по возможности, привлекать производителя работ по заявке, поскольку это повышает надежность данного мероприятия.

г) Выполнить все мероприятия в соответствии с требованиями ПТБ [6].

д) Провести целевой инструктаж бригады, которая будет производить работы, в том числе производителя работы по заявке, обязательно указав, какое время отведено при разрешении заявки на выполнение работы и какие дополнительные условия и ограничения должны выполняться при этом.

е) Произвести допуск к работе бригады в соответствии с нарядом или распоряжением на проведение работы по заявке.

В случае совмещения производителем работ обязанностей допускающего (п. 8.5 ПТБ [6]) выполнение подп. б)-е) п. 2.4.4 возлагается на производителя работ.

2.4.5. Во время допуска руководитель (если он назначен) и производитель работ должны выяснить у допускающего, какие меры приняты при подготовке рабочих мест, и проверить эту подготовку личным осмотром в пределах рабочих мест. Они должны убедиться в следующем.

а) Первичная схема соединений соответствует условиям производства работ по положению коммутационной аппаратуры. При допуске к работе в открытых и закрытых распределительных устройствах коммутационная аппаратура должна быть осмотрена на месте. При проведении работы в релейных залах и на щитах управления проверка первичной схемы соединений производится по положению сигнальных устройств, свечению сигнальных ламп, показаниям измерительных приборов, отображениям на мониторе автоматизированного рабочего места дежурного персонала (при наличии АСУ ТП).

б) Правильны положения отключающих устройств в цепях РЗА, которыми оперировал оперативный персонал. Положение отключающих устройств должно соответствовать условиям разрешенной заявки. Обязательный контроль со стороны персонала СРЗА не снимает полноты ответственности оперативного персонала за правильность положения отключающих устройств, которыми ему разрешено выполнять операции.

в) Выполнены все остальные требования разрешенной заявки на проведение данной работы.

г) Достаточны ограждения места работы, соседних панелей, рядов зажимов и остающейся в работе аппаратуры, выполненные согласно п. 2.4.4, в,

В случае совмещения производителем работ обязанностей допускающего (п. 8.5 ПТБ [6]) выполнение п. 2.4.5 возлагается на производителя работ.

2.4.6. После допуска к работе оперативным персоналом производитель работы из персонала СРЗА должен приступить к подготовительным работам перед проверками устройств РЗА, т.е. к отключению выведенного устройства РЗА по всем цепям для проведения работы по заявке. При этом, а также в процессе проведения работы производителю работ и членам бригады, производящим работу, запрещается без разрешения оперативного персонала выполнять какие-либо работы на любом другом действующем оборудовании, кроме того, куда был произведен допуск к работе.

Подготовка рабочего места персоналом СРЗА заключается в надежном отсоединении устройств РЗА, на которых должны производиться работы по заявке. Отсоединение необходимо производить либо мостиками измерительных зажимов, либо отключением и изолированием проводников на рядах зажимов с соблюдением мер предосторожности, исключающих возможность ошибочного отключения или включения выключателей, нарушения исправности цепей напряжения, тока, оперативных и пр. Такими мерами являются следующие.

а) Выполненное оперативным персоналом при подготовке рабочего места предварительное отключение устройств РЗА по п. 2.4.4, б. При необходимости производителем работ выполняются дополнительные отключения устройствами, не находящимися в управлении оперативного персонала (крышками испытательных блоков, ключами, предохранителями и т.п.).

б) Применение специального изолирующего инструмента.

в) Тщательный контроль вторым лицом, входящим в состав бригады, за правильностью отсоединения цепей по рабочим программам (п. 2.1.5) или предварительно составленным таблицам для устройств, по которым рабочие программы не требуются.

2.4.7. При выводе из работы устройств РЗА для производства работ на них рекомендуется следующая очередность отсоединения цепей (этот же порядок должен быть отражен и в предварительно составленной рабочей программе или таблице):

а) Размыкаются путем отсоединения выходные цепи, через которые может произойти непосредственное отключение и включение выключателей, отделителей, короткозамыкателей, АГП, посадка стопорных клапанов турбины, воздействие на ЭЧСР, другие непредусмотренные воздействия, изменяющие режимы работы энергетического оборудования, а также те цепи, через которые указанные воздействия могут произойти косвенно (цепи УРОВ, АПВ, устройства телеотключения, противоаварийной автоматики, пожаротушения и т.п.). Указанные цепи должны быть отсоединены либо мостиками измерительных зажимов, либо отключением проводников при отсутствии или ненадежности измерительных зажимов. В последнем случае отсоединяемые проводники должны быть надежно изолированы.

б) Отключаются цепи оперативного напряжения автоматическими выключателями или предохранителями.

в) Отсоединяются цепи тока отключаемого устройства без размыкания цепей устройств, остающихся в работе. На время переключений в указанных цепях, если подключенные к ним другие устройства РЗА, остающиеся в работе, могут сработать ложно от несимметрии, и это оговорено в программе (заявке), они должны быть временно выведены оперативным персоналом. Перед их обратным вводом в работу персоналу СРЗА (ЭТЛ) под наблюдением оперативного персонала следует проверить исправность цепей тока, остающихся в работе устройств РЗА.

Устройства РЗА, которые соединены по цепям тока с отключаемым устройством РЗА для производства работ внутри панели и не могут быть отсоединены от него с помощью испытательных блоков или на рядах зажимов, должны быть выведены отключающими устройствами на все время работы. Действующие цепи этих устройств (отключения, включения, напряжения, оперативного тока и пр.) должны быть, по возможности, закрыты изолирующими шторками.

г) Отключаются и изолируются цепи напряжения. Оперативный персонал должен быть предупрежден о производимых отключениях цепей напряжения для принятия мер в случае возможного короткого замыкания в этих цепях и необходимости быстрого включения автоматических выключателей или замены предохранителей, На устройствах РЗА без надежного отключения на мостиках измерительных зажимов, а при их ненадежности или отсутствии — без отсоединения и изолирования действующих цепей напряжения производить работы запрещается, за исключением проверок рабочим током и напряжением и измерений напряжения.

д) Отсоединяются остальные цепи, связывающие проверяемые устройства РЗА с другими устройствами, если это необходимо по условиям производства работ. К таким цепям относятся: цепи сигнализации, пуска осциллографов и фиксирующих приборов, связи с АСУ и т.п., цепи других устройств РЗА, воздействующих на проверяемое устройство.

2.4.8. В рабочей программе вывода в проверку устройств РЗА, а при их отсутствии в рабочем журнале должны делаться отметки обо всех произведенных отсоединениях цепей.

2.4.9. При невозможности выполнения мероприятий, указанных в п. 2.4.7, работа на устройствах РЗА должна производиться либо при отключенных аппаратах, на которые может подействовать устройство РЗА, либо по заявке, в которой предусматриваются возможность ошибочного отключения (включения) выключателей и мероприятия для их быстрого обратного включения.

2.5. Подготовка устройств РЗА к включению в работу

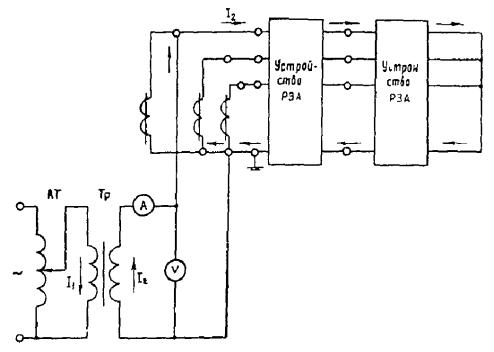

2.5.1. После окончания проверки устройства РЗА от посторонних источников тока производится их проверка током нагрузки и рабочим напряжением методами, указанными в п. 3.12, а также в инструкциях и методических указаниях по проверкам отдельных устройств РЗА. Эту проверку целесообразно совместить с приемкой (п. 2.6), если работа выполнялась наладочной организацией.

Для такой проверки в устройство РЗА подается переменный ток от трансформаторов тока и напряжение от трансформаторов напряжения, а также оперативное напряжение в случаях, когда оно необходимо для питания измерительных органов или индикации их срабатывания.

При работах в цепях тока (в том числе при проверке устройства током нагрузки) должны быть выведены из работы устройства РЗА, указанные в п. 2.4.7, в.

Все переключения в цепях тока и напряжения при проверках рабочим током и напряжением должны производиться с особой осторожностью, чтобы не устроить КЗ в цепях напряжения или не раскоротить цепи тока.

Анализ поведения устройств РЗА при проверке рабочим током и напряжением должен производиться в соответствии с п. 3.12, а также согласно инструкциям и методическим указаниям по проверке отдельных устройств РЗА сразу же после снятия векторных диаграмм и проведения необходимых имитаций.

2.5.2. По окончании проверки рабочим током и напряжением производится соединение всех цепей, отсоединявшихся ранее в соответствии с п. 2.4.7, в порядке, указанном в п. 2.5.3, кроме цепей, которые уже были подсоединены для проверки устройства рабочим током и напряжением.

Обо всех соединениях делается отметка в рабочей программе или рабочем журнале против отметки, выполнявшейся при отсоединении. Такой порядок обеспечивает соединение всех отсоединявшихся ранее цепей.

По окончании соединения цепей измеряются напряжения от трансформатора напряжения на устройстве РЗА во всех цепях, на которых производились работы, токи в фазном и нулевом проводах цепей тока. После проверки рабочим током и напряжением производить какие-либо работы в токовых цепях, цепях напряжения и измерительных органах устройства РЗА запрещается.

2.5.3. При работах на устройствах РЗА действующего электрооборудования работу по присоединению цепей рекомендуется производить в следующем порядке.

а) Подключаются цепи напряжения.

б) Подключаются цепи тока. При этом должны быть выведены из работы все остальные подключенные к этим цепям тока и остававшиеся ранее в работе устройства РЗА, которые могут сработать ложно от несимметрии токов. Обратное включение в работу этих устройств РЗА производится после окончания проверки током нагрузки и рабочим напряжением проверяемого устройства и проверки обтекания цепи тока остальных устройств током нагрузки. Перед проверкой током нагрузки и рабочим напряжением при необходимости к устройствам РЗА подключаются цепи оперативного напряжения. После этого производится проверка током нагрузки и рабочим напряжением проверяемого и всех других устройств РЗА, подключенных к общим с ним цепям тока.

в) Подключаются цепи оперативного напряжения, если это не сделано в предыдущем пункте. При этом проверяются положения реле на панели или показания на дисплее микропроцессорного терминала. Если положение реле или отображение на дисплее правильное, работа выполняется дальше.

г) Подключаются цепи сигнализации.

д) Подключаются цепи связей данного устройства РЗА с другими устройствами РЗА и АСУ ТП.

е) Подключаются цепи отключения и включения коммутационных аппаратов.

2.5.4. На подготовленном к включению в работу устройстве РЗА запрещается даже на короткий срок оставлять разрывы в каких-либо цепях на мостиках измерительных зажимов за исключением случаев, когда эти разрывы предусмотрены схемой устройства для установления определенного режима работы. При необходимости оставить какую-либо цепь временно разомкнутой следует выполнить ее разрыв вне рядов зажимов, например, размыканием накладки или снятием крышки испытательного блока.

2.5.5. После полного окончания всех работ необходимо проверить отсутствие «плюса» оперативного напряжения на отключающих устройствах (накладках, ключах и т.п.) в цепях отключения и включения коммутационных аппаратов, связей устройств РЗА с другими устройствами.

2.5.6. После присоединения связей с другими устройствами РЗА отключающих цепей и их опробования на устройстве РЗА не должны выполняться какие бы то ни было работы, за исключением оперативного обслуживания.

2.6. Приемка устройств РЗА и включение их в работу

2.6.1. Если пусконаладочные работы на вновь вводимых, расширяемых или реконструируемых энергообъектах проводились наладочной организацией, то после окончания (или в процессе исполнения) работ должна быть проведена приемка устройств РЗА эксплуатирующей организацией.

Приемка производится представителем СРЗА (ЭТЛ), за которым закрепляется вновь вводимое устройство РЗА, или другим лицом, допущенным к самостоятельной проверке вновь вводимых типов устройств РЗА, назначаемым руководством СРЗА (ЭТЛ) или руководством вышестоящей службы РЗА. Приемка производится с участием представителя наладочной организации, проводившего наладку. В процессе приемки принимающий должен проверить, что наладочные работы были выполнены с необходимым качеством и в объеме, не меньшем регламентированного действующими правилами технического обслуживания при новом включении [3, 4]. Следует проверить, что исполнительные схемы устройств РЗА соответствуют проектным принципиальным схемам с учетом выполненных в установленном порядке корректировок. При проведении приемки производятся внешний осмотр, выборочная проверка отдельных элементов устройств, проверка временных характеристик устройства РЗА в полной схеме, проверка взаимодействия с другими устройствами РЗА и коммутационными аппаратами, проверка устройств РЗА, расположенных на разных объектах (например, диффазные защиты), проверка устройств РЗА первичным током и напряжением. Проверка взаимодействия вновь вводимой аппаратуры и проверку первичным током и напряжением по п. 2.5. целесообразно выполнять совместно принимающим лицом и персоналом наладочной организации с целью уменьшить общий объем работ и переключений. Для проведения работ представляется техническая документация согласно п. 2.7.3.

При проведении приемки микропроцессорных устройств РЗА производится проверка требуемой конфигурации устройства защиты в соответствии с принятыми проектными решениями и задания уставок устройства в соответствии с этой конфигурацией. Производится проверка временных характеристик терминалов или совокупности терминалов, входящих в защиту, проверка взаимодействия защиты с коммутационными аппаратами и другими устройствами РЗА, а также проверка функций регистрации событий, диагностики коммутационных аппаратов и других функций, предоставляемых фирмами-изготовителями.

2.6.2. Ввод в работу новых устройств РЗА, не бывших в эксплуатации, может производиться лишь при наличии разрешенной заявки на их включение.

Перед вводом таких устройств в работу производитель работ (представитель СРЗА или ЭТЛ) должен подробно проинструктировать оперативный персонал с демонстрацией (имитацией) на месте операций, предусмотренных местной инструкцией по оперативному обслуживанию устройства РЗА. Инструктаж проводится для одной работающей смены оперативного персонала. Остальным сменам инструктаж передается старшим оперативным лицом при сдаче-приемке дежурства. Оперативный персонал подстанций без постоянного дежурства для получения инструктажа должен прибыть на подстанцию. Без проведения инструктажа оперативного персонала включение в работу устройств РЗА не должно допускаться. Аналогичный инструктаж производится после реконструкции устройства РЗА, повлекшей изменение порядка его обслуживания оперативным персоналом.

2.6.3. По окончании работ проводивший их производитель должен сделать запись в журнале релейной защиты на щите управления о проведенной работе, состоянии устройства РЗА и его готовности к включению в работу согласно п. 2.7.8.

Если проводились пусконаладочные работы, то запись в журнале релейной защиты делают ответственные исполнители наладочной организации и службы РЗА, принявшей в эксплуатацию устройство РЗА.

Запрещается ввод в работу устройств РЗА при отсутствии записи в журнале релейной защиты, указывающей на возможность такого включения.

2.6.4. После ознакомления с записью в журнале релейной защиты на щите управления оперативный персонал производит тщательный осмотр сдаваемого устройства РЗА во всех местах, где производились работы. При этом следует обратить внимание на:

а) состояние рядов зажимов;

б) общее состояние монтажа и отсутствие отсоединенных неизолированных проводов, наличие необходимых надписей, наличие таблиц положений переключающих устройств для используемых режимов;

в) положение указательных реле и переключающих устройств (накладок, ключей, рубильников, кнопок, крышек испытательных блоков, разъемов и т.п.);

г) наличие и исправность сигнальных ламп и соответствие их состояния режиму;

д) показания измерительных приборов высокочастотных аппаратов, контрольных устройств, показания дисплеев микропроцессорных терминалов и т.п.

2.7. Требования к оформлению технической документации

2.7.1. Принципиальные схемы устройств РЗА до начала наладочных работ согласовываются со службой РЗА той ступени управления, к которой относится устройство РЗА (по оперативному управлению, в соответствии с диспетчерской подчиненностью). На схемах должна быть надпись «Согласовано» и подпись ответственного лица службы РЗА.

Исполнительными схемами являются откорректированные при монтаже и наладке принципиальные схемы и схемы соединений (монтажные схемы) или выполненные на их базе развернутые принципиально-монтажные схемы. Исполнительными схемами микропроцессорных устройств РЗА являются схемы внешних соединений и функциональные схемы терминалов, отражающие конфигурацию логических связей устройства РЗА. Для сложных комплектных устройств РЗА в качестве исполнительных схем, кроме указанных выше, могут использоваться откорректированные схемы технических описаний завода-изготовителя. Рекомендуется подготавливать схемы в электронном виде, что позволяет оперативно вносить в исполнительные схемы изменения при реконструкциях.

Исполнительные схемы, по которым производятся работы, должны быть выверены и полностью соответствовать фактически выполненному монтажу устройства РЗА. Все отсоединенные цепи на рядах зажимов и зажимы, на которых не включены контактные мостики, а также отсоединенные цепи или перемычки на выводах аппаратов должны быть четко указаны в схемах. Исполнительная схема должна содержать надпись «Схема исполнительная» и быть подписана ответственным лицом службы РЗА (ЭТЛ), осуществляющей эксплуатацию устройства РЗА.

Исполнительные схемы должны соответствовать проектным (или заданным вышестоящей службой РЗА). Если в этих схемах имеются отличия от проектных, то в примечаниях должно быть разъяснено, почему и кем эти отличия внесены, и дана ссылка на документ (акт технического решения, письмо вышестоящей организации, информационное письмо и др.).

Исполнительные принципиальные схемы устройств РЗА должны высылаться в вышестоящие службы РЗА (ОДУ, РДУ, ОГК, ТГК и др.) в объеме, определяемом п. 5.6.3 «Типового положения» [1], или иными нормативными документами, определяющими взаимоотношения между службой РЗА (ЭТЛ) и вышестоящими ступенями управления.

2.7.2. Инструкции по оперативному обслуживанию вводимых устройств РЗА должны быть подготовлены соответствующей службой РЗА эксплуатирующей организации и утверждены техническим руководителем этой организации перед вводом в работу устройств РЗА. Также должны быть подготовлены таблицы положений переключающих устройств для используемых режимов.

2.7.3. Если работы производились наладочной организацией, то для проведения приемки она представляет:

а) скорректированные исполнительные схемы, в том числе функциональные схемы микропроцессорных терминалов;

б) протоколы наладки устройств РЗА, оформленные в соответствии с действующими формами протоколов. Допускается также применение вместо протоколов наладки паспортов-протоколов, разработанных энергосистемами в соответствии с действующими формами протоколов.

Если отсутствуют действующие формы протоколов на вводимое устройство, то временно, до разработки типовой формы протоколов, допускается применение протоколов, разработанных наладочной организацией.

Для тех устройств РЗА, окончательная приемка которых производится в процессе проведения завершающих этапов наладочных работ, протоколы временно, на период проведения предварительной приемки, передаются лицу, осуществляющему приемку. Оформление в них результатов завершающих этапов проверок (проверка взаимодействия с другими устройствами РЗА и коммутационными аппаратами, проверка рабочим током и напряжением и т.д.) и передача эксплуатационному персоналу производится в двухмесячный срок после полного окончания работ.

2.7.4. Если производится реконструкция устройства РЗА, то после окончания монтажных и наладочных работ должны быть составлены точные исполнительные схемы этого устройства либо откорректированы проектные схемы в соответствии с внесенными при монтаже изменениями. Заранее подготовленные схемы в электронном виде существенно облегчают и ускоряют внесение изменений (п. 2.7.1).

2.7.5. Если в процессе реконструкции устройства РЗА возникает необходимость прервать работы и срочно включить это устройство, то перед включением его следует по возможности внести все изменения в исполнительные схемы. При отсутствии такой возможности все изменения следует внести не позднее 24 ч после включения устройства РЗА в работу.

2.7.6. Включение в работу устройств РЗА при отсутствии исполнительных схем не допускается.

2.7.7. Во всех случаях реконструкции устройства РЗА, приводящей к изменению условий его обслуживания, в инструкции по оперативному обслуживанию этого устройства, находящиеся у оперативного персонала, должны быть внесены соответствующие изменения. При необходимости внесения в инструкцию существенных изменений допускается это сделать позже (в пределах месяца). В течение этого времени соответствующий раздел инструкции заменяется записью в журнале релейной защиты, что должно быть отмечено в инструкции. Порядок внесения изменений в инструкции определяется эксплуатирующей организацией.

2.7.8. Кроме указанных в пп. 2.7.5-2.7.7 мероприятий перед вводом устройства РЗА в работу делается запись в журнале релейной защиты, которая должна содержать:

а) сведения о проведенной работе;

б) изменения в порядке обслуживания;

в) готовность к включению устройства в работу.

С записью в журнале РЗА должен ознакомиться весь оперативный персонал, в зону обслуживания которого входит вводимое устройство РЗА, и расписаться об ознакомлении. Журнал РЗА должен периодически просматриваться в целях контроля правильности внесенных записей руководством СРЗА (ЭТЛ) и администрацией структурного подразделения, что также удостоверяется их подписями. Периодичность просмотра устанавливается по местным условиям.

2.7.9. Сразу после ввода устройства РЗА в работу, либо перед его вводом вносятся изменения в карты уставок, таблицы допустимых нагрузок, паспорта-протоколы, таблицы положений переключающих устройств для используемых режимов.

В кратчайший срок персонал СРЗА (ЭТЛ), допущенный к самостоятельной проверке вводимого устройства РЗА, должен передать в СРЗА, выдавшую уставки, сведения о выполненных уставках.

2.7.10. Сведения о дефектах и недостатках в схемах устройств РЗА необходимо направлять в проектные организации, на заводы — изготовители аппаратуры и оборудования, в службы РЗА энергопредприятий, в чьем управлении или ведении находятся устройства РЗА, для принятия мер по их устранению, учету, анализу и обобщению.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОВЕРКЕ УСТРОЙСТВ РЗА

3.1. Подготовительные работы

3.1.1. Подготовительные работы должны быть разделены на два этапа. Первый этап включает в себя работы, выполняемые заблаговременно, например, при реализации проектов на вновь вводимые устройства, при выполнении реконструктивных работ и т.п. Второй этап включает в себя объем подготовки, требуемый для проведения технического обслуживании (ТО), и выполняется непосредственно перед началом работы по заявке. При плановом ТО действующего устройства пп. 3.1.2-3.1.3 выполняются по мере необходимости.

3.1.2. При новом включении или реконструкции следует произвести проверку запроектированной аппаратуры РЗА, принципиальных и монтажных схем на предмет проектных ошибок, в особенности в части стыковки вновь вводимой аппаратуры с действующими устройствами, на выполнение заданных технических требований, предъявляемых к устройству, на соответствие аппаратуры, поставляемой фирмами-изготовителями, проектным решениям и требованиям «Правил» [7, 8]. Следует произвести анализ правильности работы схемы по отдельным цепям (переменного тока и напряжения, по оперативным цепям управления, блокировок, защиты, автоматики и т.п.) и всего устройства в целом. Целью анализа является устранение возможностей появления ложных цепей или неправильной работы схемы при повреждении в отдельных элементах схемы. Проверяется, в частности, следующее.

а) Соответствие устанавливаемой аппаратуры РЗА первичному оборудованию, в частности, по коэффициентам трансформации трансформаторов тока и напряжения, по параметрам приводов коммутационных аппаратов и т.д.

б) Соответствие заданных уставок шкалам используемых реле или пределам регулирования уставок микропроцессорных устройств.

в) Соответствие источника оперативного напряжения условиям работы аппаратуры, в частности, по коэффициенту пульсаций выпрямленного напряжения, по допустимой длительности перерывов питания микропроцессорных защит и т.д.

г) Правильность выбора помехозащищенности аппаратуры и цепей вторичной коммутации в заданной электромагнитной обстановке, определенной заранее, согласно рекомендациям «Методических указаний по определению электромагнитных обстановки и совместимости на электрических станциях и подстанциях: СО 34.35.311-2004″ [15].

е) Достаточность и надежность связей вновь вводимого или реконструируемого устройства РЗА с АСУ ТП, необходимость и достаточность объема информации, вводимой на каждое рабочее место АСУ ТП от анализируемого устройства РЗА.

ж) Выполнение требований директивных документов.

з) Правильность выполнения цепей переменного тока защит, схем соединений токовых цепей направленных и дифференциальных защит, правильность заземлений токовых цепей и т.п. В отдельных случаях (изменение проекта, реконструкция токовых цепей и т.п.) следует произвести проверку трансформаторов тока на допустимую погрешность.

и) Правильность выполнения цепей трансформаторов напряжения, в частности, правильность заземления вторичных обмоток, правильность выбора защиты от токов короткого замыкания, соответствие работы трансформатора напряжения заданному классу точности и т.д.

к) Селективность автоматических выключателей и предохранителей, установленных в оперативных цепях; правильность работы схемы управления коммутационными аппаратами, в частности, блокировки от многократного включения выключателя на короткое замыкание, блокировки от несинхронного включения генераторов и т.п.

л) Надежность работы контактных систем (по допустимому напряжению, по коммутационной способности и т.д.). Проверка надежности контактных систем выходных реле микропроцессорных защит имеет особую важность, поскольку выход из строя контактов этих реле приводит к выходу из строя всего дорогостоящего терминала.

м) Правильность подключения цепей указательных реле в цепях сигнализации, особенно при стыковке вновь вводимого устройства с действующей схемой центральной сигнализации, правильность работы схемы при одновременном появлении максимально возможного количества сигналов.

н) Правильность функционирования устройств РЗА при подаче и снятии оперативного напряжения.

о) Соответствие монтажных схем принципиальным схемам.

Настоящий перечень не является исчерпывающим и может быть расширен, исходя из конкретных условий.

Для устройств на электромеханической элементной базе весь указанный выше анализ удобно производить в процессе составления развернутых принципиально-монтажных схем. При использовании микропроцессорных защит анализ производится с использованием логических схем отдельных терминалов и схем внешних соединений.

3.1.3. При необходимости следует разработать, согласовать со всеми заинтересованными сторонами и утвердить в порядке подчиненности программу работ согласно п. 2.1.

3.1.4. Непосредственно перед проведением работы следует подготовить необходимую документацию.

а) Исполнительные принципиальные и монтажные схемы, а также развернутые принципиально-монтажные схемы, если таковые имеются, функциональные схемы микропроцессорных терминалов. Производить какие-либо работы на устройствах РЗА без исполнительных схем запрещается.

б) Инструкции или методические указания по ТО (наладке) проверяемых устройств РЗА.

в) Технические описания и инструкции по эксплуатации (заводская документация) на проверяемые устройства РЗА. При отсутствии такой документации должны быть направлены запросы на заводы-изготовители.

г) Паспорта устройств РЗА и оборудования (данные заводских испытаний) и бланки протоколов наладки для внесения в них результатов проверки (только при новом включении).

д) Паспорта-протоколы (исключая новое включение).

е) Рабочие журналы (для текущих записей и сверки результатов с результатами предыдущего ТО). Эти журналы, хотя и не являются официальным документом, но в распоряжении производителя работ являются важным средством качественного проведения ТО.

ж) Уставки защит, выданные службой РЗА.

з) Документы по изменению схем и уставок РЗА (письма СРЗА, циркуляры и т.п.).

и) рабочие программы по выводу в проверку (вводу в работу) сложных устройств РЗА.

3.1.5. Следует подготовить испытательные устройства, измерительные приборы, инструмент, приспособления, соединительные провода и необходимые запасные части, дополнительные светильники (при недостаточной освещенности рабочего места). Для микропроцессорных устройств РЗА следует подготовить персональный компьютер с необходимым для данных устройств программным обеспечением.

3.1.6. После допуска к работе следует произвести подготовительные работы согласно пп. 2.4.6-2.4.8.

3.2. Внешний осмотр

3.2.1. Осмотру подлежат все элементы проверяемого устройства: релейная и коммутационная аппаратура; проводка и ряды зажимов на щитах управления, в релейных залах, в распределительных устройствах, в приводах выключателей и разъединителей, в шкафах сборок зажимов; кабельные каналы и лотки, контрольные кабели, их концевые разделки и соединительные муфты, трансформаторы тока и напряжения, высокочастотное оборудование и т.д. При этом следует учитывать разграничение ответственности между службой РЗА (ЭТЛ) и службой подстанций (участком ремонта электроцеха) согласно п. 5.7.21 «Типового положения» [1].

3.2.2. При внешнем осмотре проверяется следующее:

а) Выполнение требований «Правил устройства электроустановок» [7], «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей» [8, пп. 5.9-5.10] и других директивных документов, относящихся к проверяемому устройству или к отдельным его узлам, а также соответствие проекту установленной аппаратуры и контрольных кабелей в пределах доступности для внешнего осмотра.

б) Надежность крепления и правильность выполнения заземлений самой панели, ящиков, пультов с устройствами РЗА и установленной там аппаратуры.

в) Отсутствие механических и коррозионных повреждений аппаратуры. Отсутствие следов попадания на аппаратуру воды. Оценивается внешний вид состояния изоляции выводов реле и другой аппаратуры. На шпильки реле заднего присоединения старых типов должны быть надеты изоляционные трубки, а в случае переднего присоединения под выводы реле должны быть подложены изолирующие прокладки (за исключением разъемов типа СУРА).

г) Состояние монтажа проводов на панелях, шкафах, ящиках и т.п. Должны отсутствовать неизолированные провода и жилы кабеля. В местах прохода проводов через отверстия не должно быть острых углов и заусенцев.

д) Отсутствие на смежных зажимах цепей, случайное соединение которых может вызвать отключение и включение присоединения, короткое замыкание в цепях постоянного или переменного тока.

е) Надежность и правильность выполнения ответвлений от шинок управления и сигнализации (должна обеспечиваться возможность отсоединения и присоединения любого отходящего провода под напряжением и без нарушения разводки основной цепи).

ж) Соответствие марки и сечения кабелей проекту (отступление от проекта должно быть в установленном порядке согласовано с проектной организацией или соответствующей службой РЗА в порядке подчиненности).

з) Состояние кабелей по трассе прокладки (целостность брони или защитной оболочки и правильность их заземлений, окраска брони, очистка кабелей от джутового покрова), соответствие раскладки кабелей по трассе проекту, состояние конструкций для крепления кабелей, правильность выполнения защиты от механических повреждений, герметичность уплотнений труб, используемых для механической защиты кабелей наружной прокладки, герметичность уплотнений в местах прохождения кабелей через стены и междуэтажные перекрытия, выполнение мер противопожарной безопасности в пределах существующих зон обслуживания. Данный пункт, поскольку он может выполняться в любое удобное время, не обязательно следует совмещать с временем планового техобслуживания, поскольку это ТО может происходить, к примеру, в зимнее время. Целесообразно выполнять этот пункт при наладке или капитальном ремонте энергообъекта, с учетом разграничения ответственности между эксплуатационными подразделениями (п. 3.2.1).

и) Качество монтажа и подключения кабелей с алюминиевыми жилами. Изгибы алюминиевых жил кабелей должны выполняться с помощью шаблона, обеспечивающего трехкратный радиус изгиба по отношению к наружному диаметру жилы. Изгибы плоскогубцами и повторные перегибы не допускаются. Резервные алюминиевые жилы кабеля не следует скручивать в спираль. Их необходимо увязывать в жгут и закреплять за конструкцию панели (шкафа).

к) Достаточность длины резервных жил, которая должна позволять подключение с запасом к наиболее удаленному зажиму. Концы резервных жил должны быть изолированы, и на одной из жил должна быть надпись с указанием принадлежности к кабелю. Недопустимо объединять в один жгут резервные жилы разных кабелей. Подключенные рабочие жилы кабеля должны иметь нестирающуюся маркировку с указанием схемного обозначения жилы и принадлежности к конкретному кабелю.

л) Правильность и качество выполнения концевых разделок кабелей, исключающих проникновение влаги, вытекание мастики и кабельной массы, наличие защиты резиновой изоляции жил кабеля от разделки до сборки зажимов, а для кабелей с бумажной изоляцией замена бумажной изоляции хлорвиниловыми трубками или лентой (хлорвиниловой или тафтяной) на лаке или эпоксидной смоле, надежность защиты кабельных разделок от дождя и снега, надежность выполнения кабельной связи и подключения газовых реле.

Подводка к газовым реле должна выполняться кабелями с маслостойкой изоляцией. Подключение кабелей непосредственно к газовым реле производить через специальные коробки, которые обеспечивают необходимую герметичность.

м) Герметичность уплотнений отверстий и крышек в шкафах, исправность замков, правильность и надежность крепления кабелей, уплотнений выводных отверстий для кабелей, наличие и соответствие проекту нагревательных элементов.

и) Отсутствие течи масла у маслонаполненных трансформаторов тока и напряжения, отсутствие течи мастики, отсутствие трещин на выводных изоляторах вторичных обмоток, исправность и затяжка выводов, наличие маркировки.

о) Наличие в цепях каждой группы гальванически связанных вторичных обмоток трансформаторов тока (или напряжения) одного отдельного заземления в регламентированном месте. В схемах дифференциальной защиты, использующих две и более группы трансформаторов тока, заземление должно быть только в одной точке. После отделения одной из групп трансформаторов тока от общей схемы защиты должно быть обеспечено ее независимое заземление. Неиспользуемые вторичные обмотки трансформаторов тока должны быть закорочены и заземлены.

п) Отсутствие закорачивающих перемычек в испытательных блоках цепей напряжения и оперативных цепей, правильность сборки перемычек в испытательных блоках токовых и других цепей, если это предусмотрено схемой. Цепи от трансформаторов тока, трансформаторов напряжения и источников оперативного напряжения должны подходить к испытательным блокам снизу. При снятой крышке блоков, установленных в токовых цепях, их цепи должны закорачиваться и остаться заземленными со стороны трансформаторов тока.

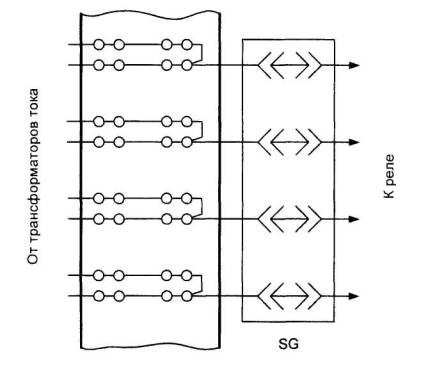

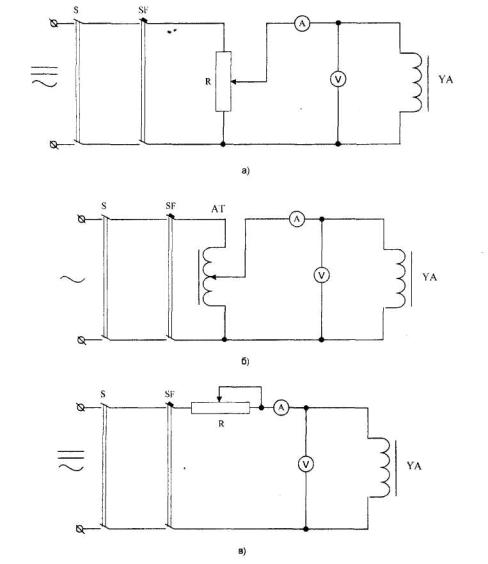

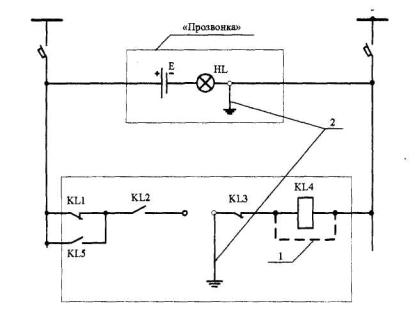

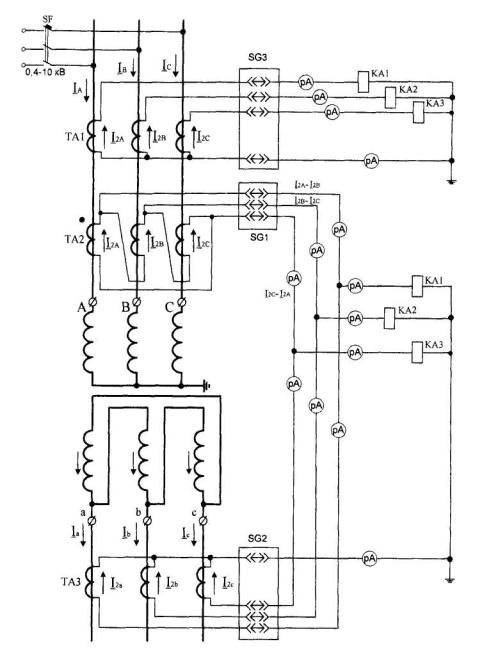

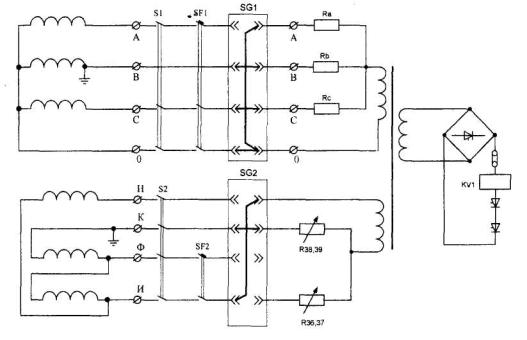

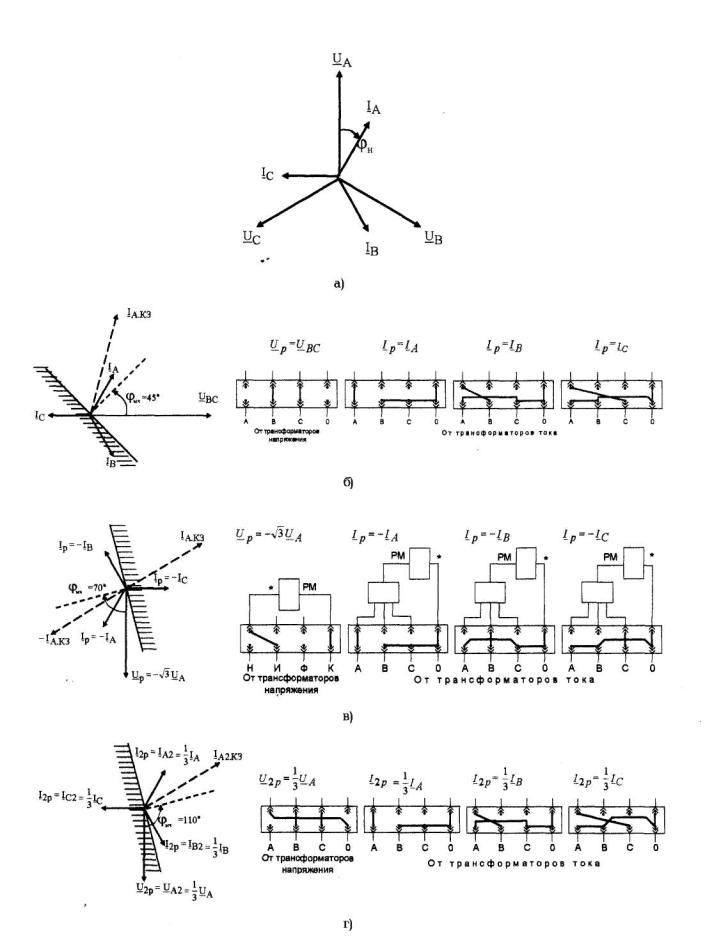

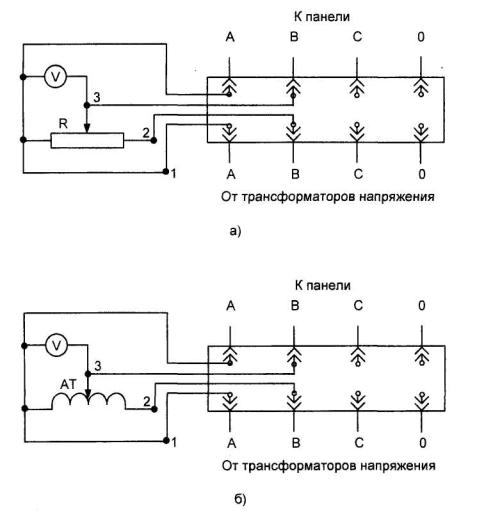

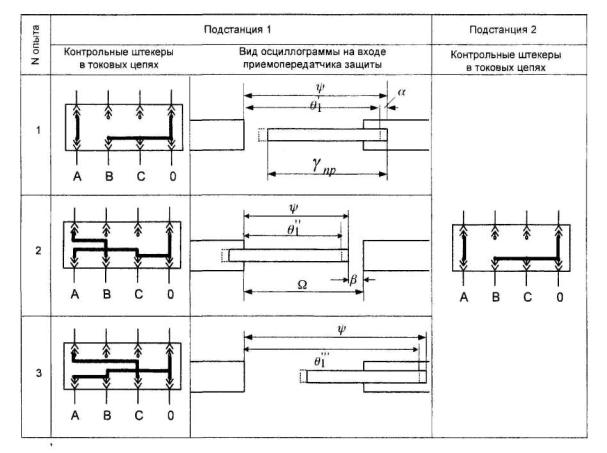

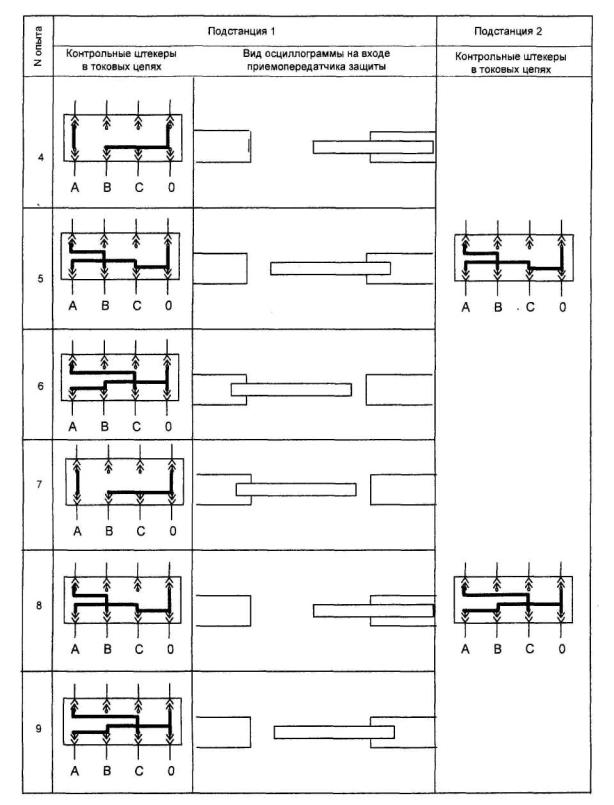

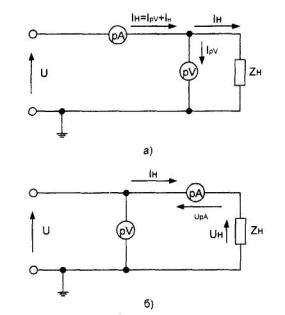

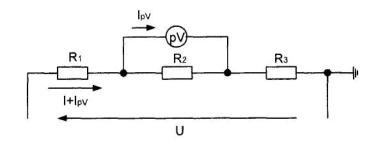

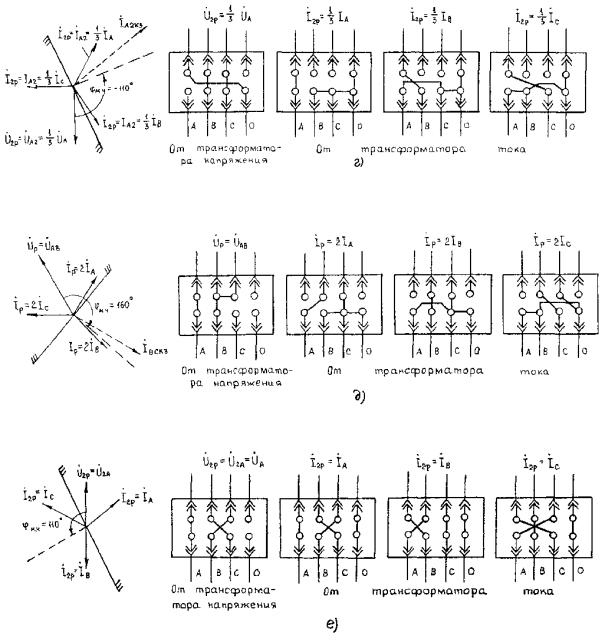

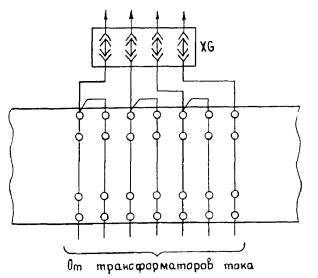

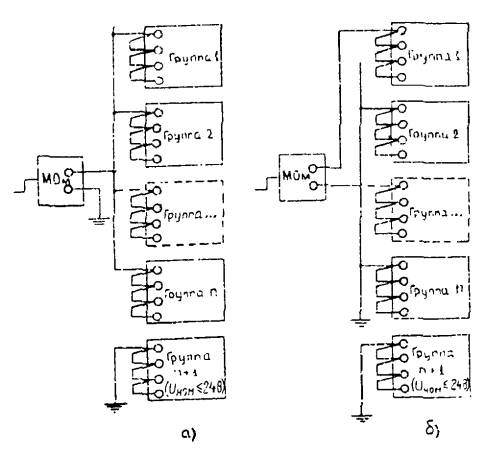

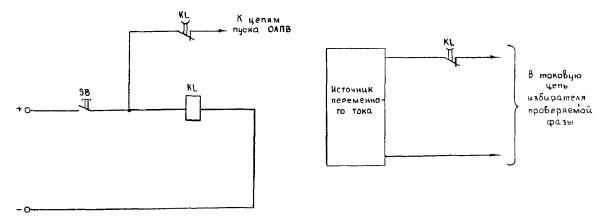

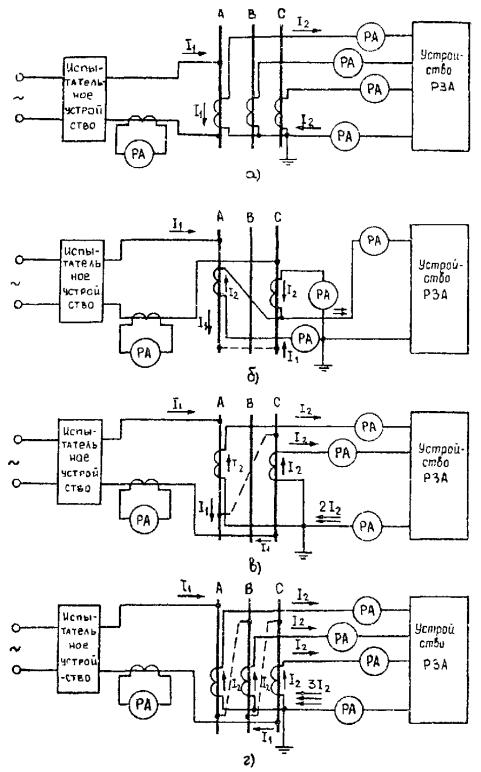

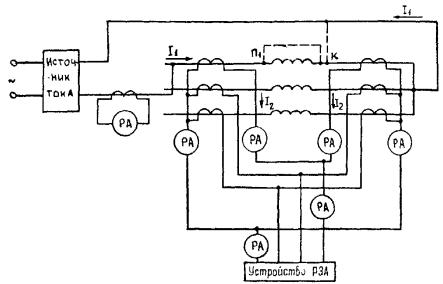

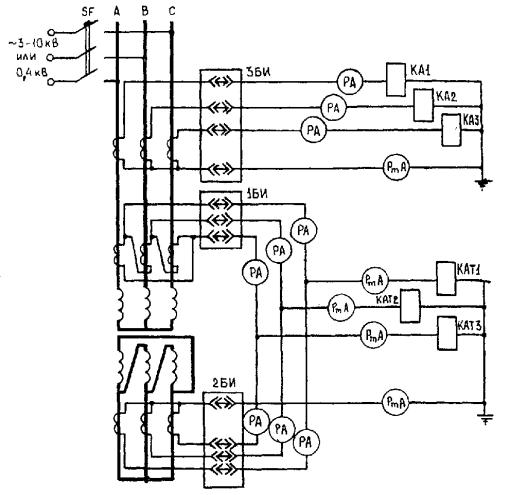

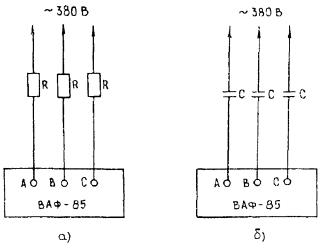

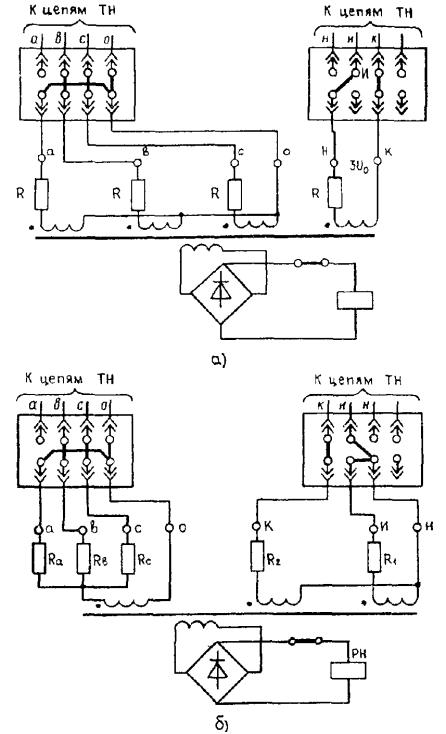

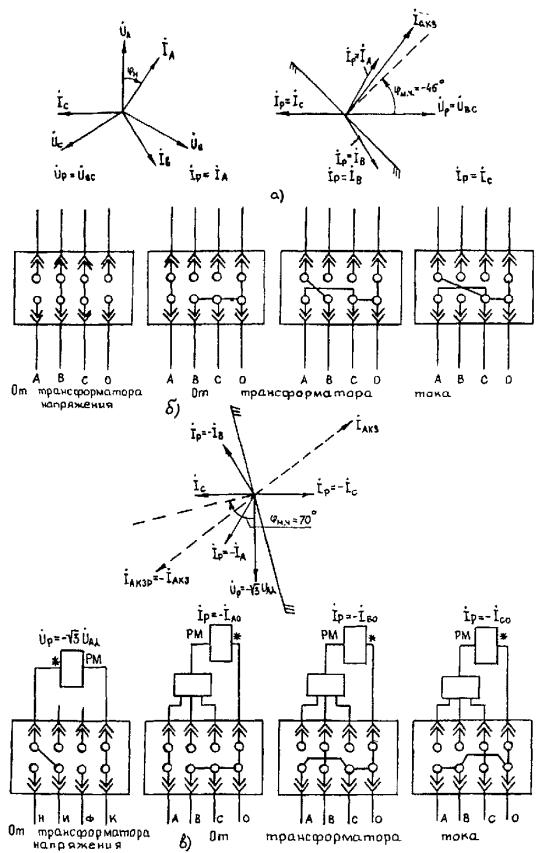

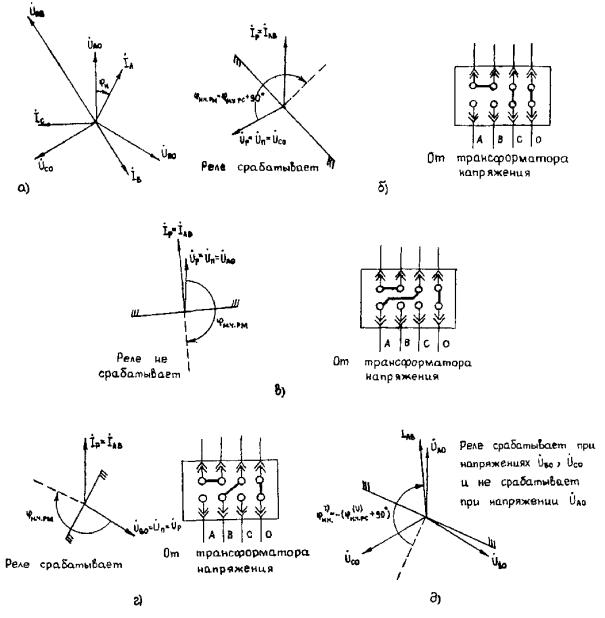

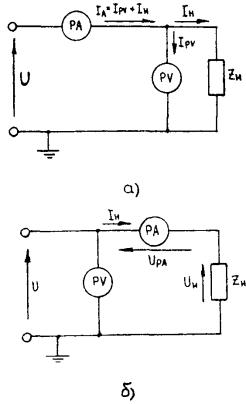

Если суммирование тока от разных комплектов трансформаторов тока производится на измерительных клеммах рядов зажимов панели, то соединение этих клемм надо производить со стороны панели в соответствии с рис. 1.

Рис. 1. Схема суммирования вторичных токов на клеммах панели

р) Направление перевода накладок и ключей установки режима из положений, соответствующих основному рабочему режиму, в положения, соответствующие другим режимам, всегда должно быть справа налево.

с) Состояние и правильность выполнения заземлений конденсаторов связи и фильтров присоединения высокочастотных каналов защиты и автоматики.

т) Наличие на панелях надписей с обслуживаемых сторон, указывающих присоединение, к которому относится панель, ее назначение и порядковый номер, а на установленной на панелях аппаратуре — наличие надписей, указывающих ее наименование и назначение в соответствии с исполнительными схемами и оперативными наименованиями элементов первичной схемы. Таблички с надписями должны устанавливаться под аппаратурой, к которой они относятся. Если конструкция или заводское исполнение панели или шкафа не позволяет выполнить указанное требование (например, на панелях каркасно-реечного типа), допускается устанавливать таблички с надписями в другом месте, но как можно ближе к правому нижнему углу аппарата, к которому табличка относится. Надписи должны быть четкими и не допускать их различного толкования.

На панелях с аппаратурой, относящейся к разным присоединениям или разным устройствам РЗА одного присоединения, должны быть четкие разграничительные линии. Эти линии могут наноситься непосредственно на панели или на дополнительно устанавливаемые полосы из картона и подобного изоляционного материала (на панелях каркасно-реечного типа).

у) Правильность надписей на бирках и достаточность бирок, маркирующих кабели, правильность маркировки жил кабелей и проводов.

ф) Наличие маркировок крышек испытательных блоков и разъемов, если они выполнены по специальной схеме, отличной от стандартной (например, на панелях перевода присоединений на обходной выключатель).

х) Соответствие условий работы изделий состоянию окружающей среды. В частности, места установки панелей и шкафов устройств РЗА должны быть защищены от попадания брызг воды, масел, эмульсий, а также от прямого воздействия солнечной радиации.

3.3. Внутренний осмотр и проверка механической части аппаратуры1

______________

1 Приведены общие указания по осмотру и проверке механической части аппаратуры. Особенности аппаратуры и проверки ее механической части рассматриваются в специальных инструкциях или методических указаниях по отдельным типам реле и устройств. Внутренний осмотр терминалов микропроцессорных устройств не производится, если иное не указано в заводском руководстве по эксплуатации.

3.3.1. При осмотре необходимо проверить следующее.

а) Целостность кожухов и стекол реле, комплектов и надежность их уплотнений в соответствии со степенью защиты, оговоренной в технической документации.

б) Наличие и целостность всех деталей аппаратуры.

в) Надежность креплений всех деталей аппаратуры. Все жестко закрепленные (или скрепленные) детали не должны иметь люфта. Крепящие винты, гайки и контргайки должны быть затянуты до отказа. Выводные контактные винты и шпильки не должны проворачиваться.

г) Правильность установки подвижных систем, отсутствие препятствий для их перемещения в требуемых пределах при любой уставке реле, наличие и надежность упоров, наличие и надежность зазоров между вращающимися и неподвижными деталями, отсутствие искривлений осей, наличие необходимого продольного люфта и др.

д) Целостность, правильность установки, надежность крепления противодействующих, возвратных, ведущих и других пружин; равномерность зазоров между витками спиральных пружин при любой их затяжке, возможной при изменении настройки или положения подвижной системы реле. Правильность установки безмоментных контактных подвижных соединений.

е) Правильность установки механических передач, наличие свободного хода шестеренок и червячных пар, достаточность глубины их зацепления.

ж) Четкость хода часовых механизмов (проверяется без их разборки, на слух), надежность и равномерность вращения их подвижных частей при работе механизма.

з) Целостность и правильность установки подпятников и правильность заточки осей. Оценка состояния подпятников и концов осей производится по отсутствию затираний без разборки реле. Только при наличии затираний подпятник вывертывают и проверяют. Исправность агатовых подпятников (отсутствие трещин и выкрашиваний) проверяют, прощупывая кратер стальной иголкой. Бронзовые подпятники и концы осей осматривают через лупу. Подпятники ни в коем случае не следует смазывать.

и) Правильность установки тормозных постоянных магнитов, равномерность зазоров, отсутствие затираний в междуполюсном пространстве.

к) Целостность выводов и катушек реле, резисторов, отсутствие их механических повреждений, отсутствие следов термического разрушения изоляции.

л) Состояние и целостность изоляции соединительных проводов внутри аппаратуры. Применение в аппаратуре проводов в резиновой изоляции не допускается (резина выделяет серу, покрывающую серебряные контакты реле темным налетом).

м) Правильность регулировки, ход, нажим и чистоту контактов.

н) Надежность контактных соединений и паек, которые можно проверить без разборки элементов. Все винты и гайки, прикрепляющие соединительные провода к контактам, выводным зажимам и другим элементам реле, должны быть надежно закреплены. Оконцеватели проводов, установленных под разные винты, не должны касаться один другого. Оконцеватели должны быть удалены от кожухов реле. Пайка должна иметь чистую поверхность, достаточную механическую прочность и лаковое или иное покрытие, если оно предусмотрено техническими условиями на аппаратуру. Наличие антикоррозионного покрытия на выводах и контактных соединениях, установленных на открытом воздухе и в помещениях с агрессивной средой.

о) Отсутствие грязи, пыли и посторонних предметов (металлических стружек и опилок) на деталях реле и зазорах.

и) Состояние и правильность регулировки блок-контактов приводов выключателей, разъединителей, автоматических выключателей и другой аппаратуры (размеры люфтов, правильность регулировки рычажной передачи, надежность замыкания и размыкания контактов, их чистота), соответствие их положений принципиальной схеме, наличие незамерзающей смазки всех движущихся частей за исключением контактов.

3.3.2. Для аппаратуры и панелей РЗА, выполненных с применением полупроводниковых элементов, ИМС, для микропроцессорной аппаратуры дополнительно проверяется следующее.

а) Надежность крепления направляющих планок для установки модулей и блоков в кассете, надежность крепления разъемов.

б) Наличие свободного хода (около 2-3 мм) у пружин крепящих винтов (для розеток разъема РП14-30, обеспечивающих электрическое соединение модуля с кассетой).

в) Качество пайки и целостность печатного монтажа. Печатный монтаж не должен иметь видимых повреждений в виде отслаивающихся проводников и заусенцев, перемычек между дорожками печатной схемы и выводами элементов, касаний крепящих винтов к дорожкам печатного монтажа, видимых нарушений металлизации монтажного отверстия и повреждения контактных площадок, нарушений лаковых покрытий.

г) Надежность соединительных разъемов и качество пайки проводников, подходящих к разъемам, состояние контактных поверхностей. При выявлении неудовлетворительного механического состояния контактного соединения, выполненного навивом, перемонтаж можно осуществить пайкой. Выполнять навив без специальных приспособлений недопустимо ввиду ненадежности контакта.

3.3.3. Обнаруженные при осмотре дефекты следует устранить.

а) Удалить пыль и грязь. Удаление пыли производится мягкой щеткой или пылесосом. Липкую грязь (лак, смазку и пр.) смывают соответствующим растворителем (спирт, спирто-бензиновая смесь). Металлические опилки или стружки из зазоров магнитов и магнитопроводов удаляют тонкой стальной пластинкой, деревянной палочкой из лиственных пород (несмолистой) или бумагой. Загрязненные подпятники прочищают заостренной деревянной несмолистой палочкой.

б) Загрязненные или оплавленные контакты зачищают острым лезвием ножа или надфилем, промывают вышеуказанными растворителями и полируют воронилом. Применение для чистки контактов резины и абразивных материалов не допускается.

в) Для реле прямого действия типов РТВ, РТМ, РНИ, РНВ в приводах выключателей, короткозамыкателей и отделителей присоединений на переменном оперативном токе произвести разборку, чистку и сборку механизмов электромагнитов включения и отключения. После сборки проверить четкость работы механизмов и отсутствие затираний сердечников и ударников с деталями привода и реле.

г) Следует заменить поломанные или изношенные детали, детали крепежа (винты, гайки) с сорванной резьбой.

д) Заменить или дополнительно заизолировать провода с поврежденной изоляцией.

е) Произвести полную затяжку всех резьбовых соединений.

ж) Устранить дефекты регулировки контактов.

е) Выполнить ремонт печатных плат аппаратуры с использованием полупроводников и ИМС согласно приложению 1. Печатные платы микропроцессорных устройств ремонту не подлежат и должны заменяться исправными.

3.4. Проверка схемы соединений устройства РЗА

3.4.1. Проверку правильности выполненной схемы и маркировки жил и проводов следует произвести осмотром и проверкой наличия цепи, в том числе «прозвонкой». Следует проверить фактическое выполнение кабельных связей, соединений между отдельными элементами в панелях, шкафах, ящиках и т п., а также цепи связи проверяемого устройства с другими устройствами РЗА, АСУ ТП и коммутационными аппаратами. В схемах, где не имеет особого значения способ разводки монтажа отдельных цепей внутри панели, шкафа и т.п., а важно только их принципиальное исполнение, фактическое выполнение схемы может быть проверено при проверке взаимодействия элементов проверяемого устройства РЗА (п. 3.8).

3.4.2. Осмотр можно применять в простых наглядных схемах, например, при однослойном плоском монтаже, когда все провода и места их присоединения хорошо видны. В этом случае осмотром проверяется правильность присоединения каждого провода от одного зажима к другому по монтажной и принципиальной или развернутой принципиально-монтажной схеме. Особое внимание должно быть обращено на наличие проводов, подключенных к зажимам и не учтенных в схемах. Эти провода должны быть отключены от зажимов и изолированы или демонтированы.

3.4.3. Метод проверки наличия цепи следует применять при скрытом монтаже (перфорации, в жгутах и при многослойном монтаже), а также при проверке кабельных связей.

3.4.4. Проверку правильности внутреннего многослойного монтажа панелей, шкафов, пультов, агрегатных шкафов выключателей и т.п. заводского исполнения производить не следует за исключением случаев видимых повреждений, вызванных нарушением условий транспортировки и хранения.

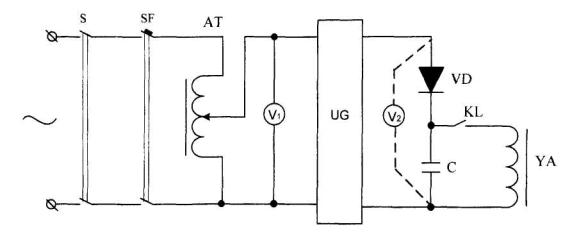

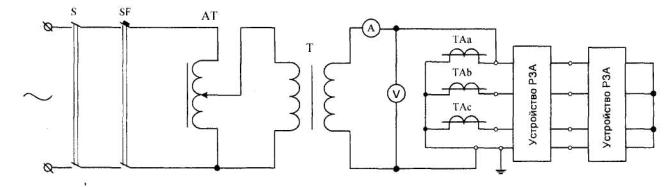

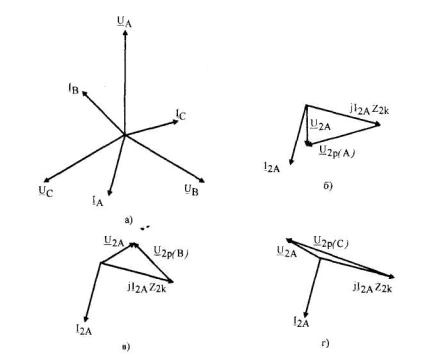

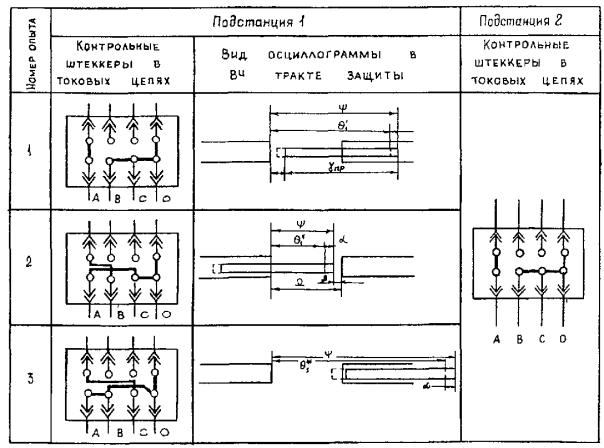

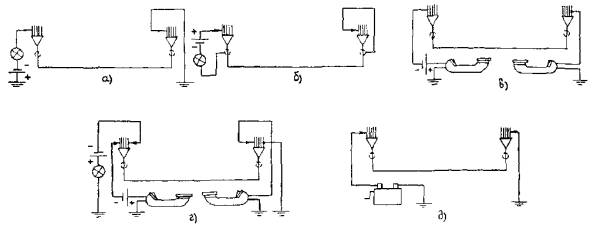

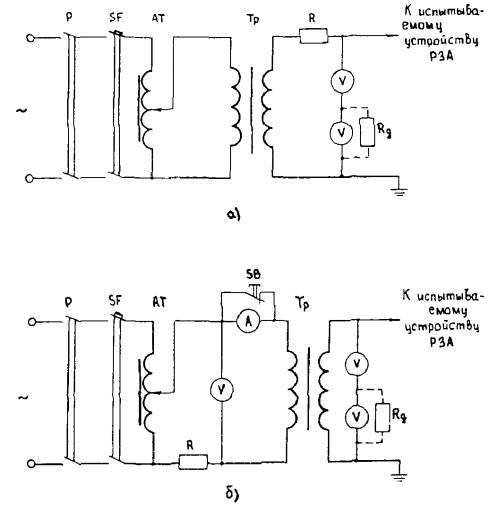

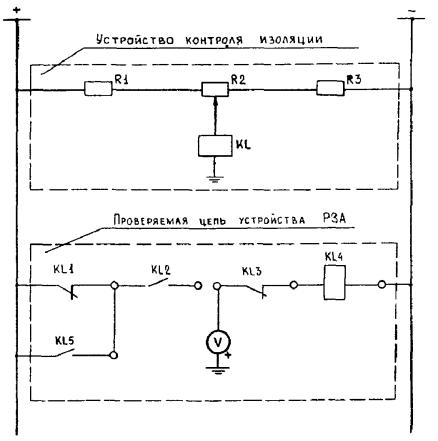

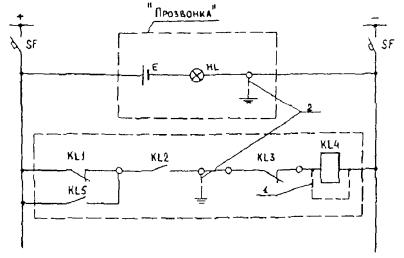

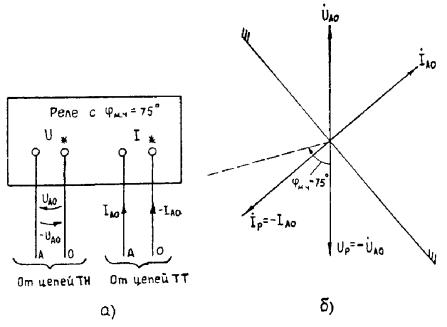

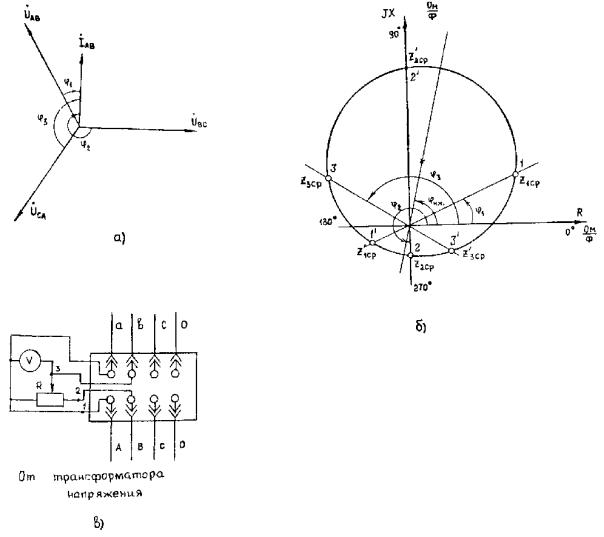

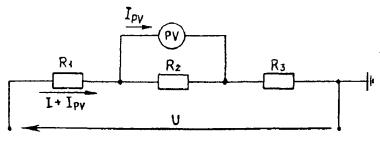

3.4.5. При «прозвонке» схемы на проверяемый провод подается напряжение от внешнего вспомогательного источника, присоединяемого между проверяемым и вспомогательным проводами по схеме, приведенной на рис. 2. На другом конце между проверяемым и вспомогательным проводами подключается любой указатель наличия тока или напряжения. Указатель дает показания при подключении к проверяемому проводу и не дает при подключении к другим проводам. В качестве источников питания следует применять: сухие батареи, аккумуляторы, понизительные трансформаторы со вторичным напряжением 6-24 В (так называемые «трансформаторы безопасности»). Использование для «прозвонки» мегаомметров напряжением до 500 В допускается в крайних случаях. Во всех случаях должны быть выполнены требования «Правил» [6, 10, 11]. Указателем может быть лампа накаливания, светодиод, вольтметр, телефонные трубки, звонок, сигнальное реле и пр. Обычно источник питания и указатель объединяются в одном устройстве, называемом пробником. Для «прозвонки» можно применять также различные омметры, например, в комбинированных приборах, а также приборы, построенные на базе различных генераторов с выходным зуммером. Вспомогательным проводом может быть земля, металлическая оболочка или другая жила проверяемого кабеля, специально проложенный временный провод.

Вместо телефонных трубок удобно использовать микротелефонные гарнитуры, которые не нужно держать в руке.

Для «прозвонки» можно использовать пробники промышленного изготовления, если они соответствуют требованиям [10, 11]. Преимуществом таких пробников является то, что они обеспечивают кроме проверки целостности электрических цепей также индикацию наличия напряжения на проверяемой цепи. При проверке схем соединений, содержащих полупроводниковые элементы и ИМС, не следует применять такие пробники, выходные уровни сигналов которых опасны для полупроводниковых элементов и ИМС. Обычно для этой цели используют омметры комбинированных приборов с соответствующими пределами.

Следует иметь в виду, что при «прозвонке» кабеля по схеме, приведенной на рис. 2, в, разговор при «прозвонке» может заглушаться блуждающим током, протекающим в земле, или токами, наведенными в проверяемом проводе от сильноточных устройств. В таком случае в качестве вспомогательного провода вместо земли можно использовать ранее проверенную жилу проверяемого кабеля или жилу другого кабеля, концы которого находятся вблизи проверяемого.

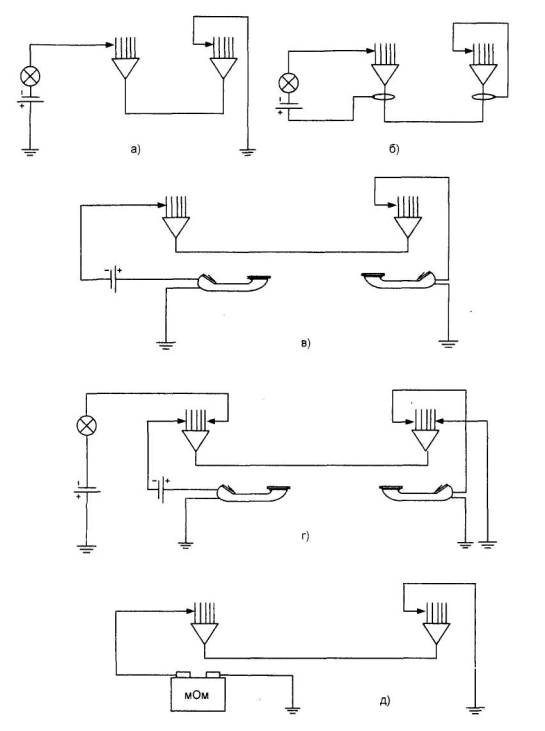

Рис. 2. Основные схемы «прозвонки» цепей:

а — с использованием в качестве пробника батарейки и лампы, а в качестве обратного провода земли; б — то же, а в качестве обратного провода оболочки (брони) кабеля; в — с использованием микротелефонных трубок; г — то же, что и на рис. а или б, и с использованием микротелефонных трубок для связи; д — с использованием в качестве пробника мегаомметра

3.4.6. Рекомендуется следующий порядок «прозвонки» кабелей сложных схем:

а) на основании монтажных и принципиальных схем использовать проектный или составить кабельный журнал по следующей форме:

Кабель №______

|

Номера зажимов панели |

Марка жилы кабеля |

Номера зажимов панели |

б) отключить заземляющие проводники, имеющиеся в схемах;

в) отсоединить провода от схемы с обеих сторон путем разъединения мостиков измерительных зажимов, снятием крышек испытательных блоков, приведением в разомкнутое состояние контактов реле, отсоединением проводов на рядах зажимов и на выводах аппаратуры;

г) по одной из схем, приведенных на рис. 2, проверить правильность монтажа, при этом желательно отмечать цветным карандашом проверенный провод в месте его маркировки, в кабельном журнале и в развернутой принципиально-монтажной схеме;

д) после «прозвонки» очередной жилы целесообразно сразу подсоединить ее на место с обеих сторон.

3.4.7. При «прозвонке» следует обратить особое внимание на проверку соответствия проекту положения контактов реле и кнопок, а также диаграмме переключателей, согласование полярностей обмоток реле и измерительных трансформаторов, а также на согласование подключения реле с несколькими обмотками и контактов с магнитами гашения дуги к схеме оперативного тока. Кроме того, следует контролировать место подключения перемычек на ряде зажимов (со стороны подключения кабелей или со стороны подключения внутренней коммутации панели). Это обстоятельство необходимо учитывать при сборке токовых цепей и при сборке схем, в которых различные режимы устанавливаются снятием или установкой контактных мостиков на испытательных выводах.

3.4.8. При «прозвонке» схемы проверяется правильность маркировки проводов, кабелей, надписей под аппаратурой и соответствия этих надписей диспетчерским наименованиям первичного оборудования.

3.5. Проверка изоляции

3.5.1. Проверка изоляции включает в себя измерение сопротивления изоляции и испытание электрической прочности.

3.5.2. Проверку изоляции при новом включении следует производить в два этапа:

I этап — предварительное измерение сопротивления изоляции отдельных узлов устройств РЗА (трансформаторы тока и напряжения, приводы коммутационных аппаратов, панелей, шкафов, пультов РЗА, контрольных кабелей и т.д.);

II этап — измерение и испытание электрической прочности изоляции устройств в полностью собранной схеме.

При техобслуживании действующих устройств РЗА первый этап может не выполняться, если результаты измерений в полной схеме удовлетворяют нормам. Второй этап целесообразно выполнять после предварительной проверки временных характеристик (п. 3.6.1).

Измерение сопротивления изоляции следует производить:

а) относительно земли (корпуса);

б) между отдельными электрически не связанными между собой группами цепей, в частности, между группами цепей тока, цепей напряжения, оперативных цепей, цепей сигнализации и др.;

в) между жилами контрольных кабелей тех цепей, где имеется повышенная вероятность замыкания между жилами с серьезными последствиями; к таким цепям относятся: токовые цепи отдельных фаз, где имеется реле или устройства с двумя и более первичными обмотками (реле КРС, КРБ, РТФ и др.), токовые цепи трансформаторов тока с номинальным значением тока 1 А, цепи газовой защиты, цепи конденсаторов, используемых как источник оперативного напряжения и т.п.;

г) между верхними и нижними выводами испытательных блоков при снятых крышках и отсоединенной на панели земле в этих цепях в тех случаях, когда внутри блоков устанавливаются закорачивающие перемычки.

3.5.3. Для проверки изоляции нужно провести следующие подготовительные работы.

а) Проверить, что проверяемые цепи полностью отсоединены от действующих цепей. Для этого необходимо отключить автоматические выключатели или предохранители в цепях оперативного напряжения, сигнализации, вторичных обмоток трансформатора напряжения (во избежание обратной трансформации напряжений на высокую сторону). Цепи, не имеющие автоматических выключателей или предохранителей, необходимо отсоединить от общих шинок.

б) Тщательно очистить всю проверяемую аппаратуру, кабельные разделки, ряды зажимов от пыли, грязи, ржавчины, влаги и т.п.

в) Отключить от схемы все заземляющие проводники.

г) Исключить из проверяемой схемы все аппараты, изоляция которых проверяется более низкими уровнями напряжений. Для этого надо снять с панелей магнитоэлектрические, поляризованные реле, платы полупроводниковых нуль-индикаторов, закоротить выводы конденсаторов, диодов, стабилитронов, неоновых и электронных ламп, цепей выходных напряжений блоков питания полупроводниковых устройств РЗА, входных выводов промежуточных реле РП18, если они не закорачиваются обмотками других реле, резисторами или перемычками, установленными на выводах для проверки изоляции. От испытуемой схемы отсоединяются также терминалы микропроцессорных защит.

д) В пределах испытуемой схемы установить в рабочее положение переключатели, накладки, рабочие крышки испытательных блоков, кожухи аппаратуры.